“抓主干、重能力”

——以“细胞膜的结构与功能”复习课为例*

2019-09-14复旦大学附属中学上海200433

赵 玥(复旦大学附属中学 上海 200433)

2016年9月上海全面实施新高考“3+3”模式。生命科学等级性考试的命题紧密联系社会实际与学生生活经验,在全面考核学生基础知识和基本技能的基础上,加强对综合能力的考查[1]。本文以“细胞膜结构与功能”的复习课为例,探讨如何在课堂教学中把握核心知识的教学,提升学生的学科能力。

1 复习内容

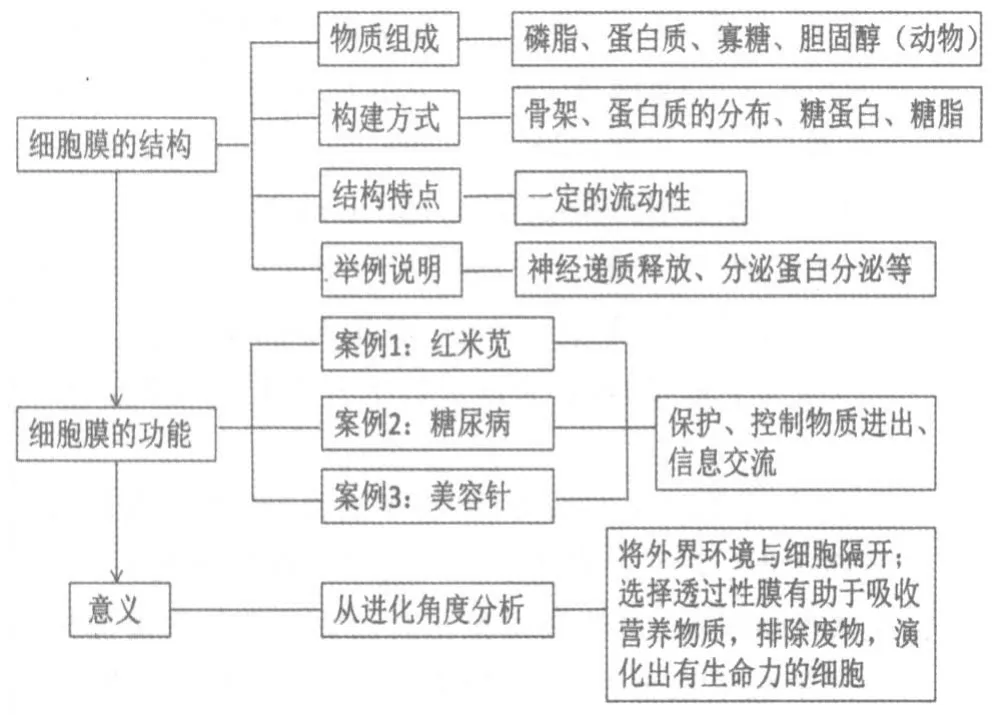

本节复习课以上科版高中《生命科学》第1 册第3 章第1 节细胞膜的相关内容为主线,并结合神经-激素-免疫调节的相关内容开展复习。教师在挖掘教材相关主干知识的基础上,确定了这节课的复习内容(图1)。

图1 复习内容的思维导图

2 复习目标

根据上海生命科学等级考试的命题理念:“抓主干、重能力”,确定本节复习课的复习目标(表1)。

3 复习策略

在复习课中,教师若过于关注零散的信息,没有注重构建概念,以及概念之间的联系与情境的运用,而让学生死记硬背,将不利于学生构建良好的知识结构框架。长期以往,学生不但容易遗忘,而且在知识运用和迁移时会遇到困难[2]。根据布鲁姆的认知理论,学生对知识的认知要经历识记—理解—应用—分析—综合的过程[3]。学生在新授课的学习中已识记并初步理解了一定的主干知识,但将已学的知识迁移到新的情境中,分析和解决实际问题的能力尚不足。此外,由于学生在之前的学习中从未尝试将第3 章细胞膜的相关知识与第5 章信息在神经-内分泌-免疫系统中的传递与调节相关联,从而缺乏对主干知识的整体性认识,较难在构建核心概念的基础上形成生物学观念。根据学情及教材分析,采用以下教学策略:课前教师利用网络学习平台为学生提供自主学习的资源,鼓励学生课前复习细胞膜相关的主干知识;教师通过布置预习作业,指导学生运用概念图的学习方法梳理核心知识;在课堂上,教师通过问题串的形式查漏学生对前概念的掌握程度,并利用实物投影仪评析学生预习的作业,帮助他们回忆、辨析易混淆的核心概念;教师创设真实情境,培养学生的学科思维及应用知识的能力;最后,教师在组织学生总结和归纳的过程中,引导学生感悟生命观念。

4 教学组织

4.1 通过网络学习平台,有效反馈学生基础知识的掌握程度 在信息与智能时代,学生学习的内容从记忆、顺从和操练过渡为构建、独立与协作、创造与体验。教师活动也从讲授过渡为学习组织及学习促进。教师的角色不再是管理者,而是辅助者、组织者和陪伴者。课前通过网络学习平台“英知学堂”为学生提供多样化的学习资源,例如细胞膜相关知识点、练习题等内容。学生在课前和课后可根据自己的学习情况自主选择学习内容和反馈练习。此外,学生通过网络学习平台也可上传作业,并与教师在平台上互动学习。这种满足学生个性和差异的线上线下相混合、多种学习资源整合的混合式学习模式有利于查漏、巩固学生的基础知识,有效提高学生的学习效率和课堂教学效率。

4.2 教会学生构建概念图的学习方法 课前采用归纳型预习作业——构建概念图(图2),让学生梳理、归纳第1~4 册教材中与细胞膜结构与功能相关的知识点,培养他们获取、处理和分析教材中相关信息的能力,并以图解的形式回忆、识别和表达核心知识。概念图是图解的一种类型,属于模型的范畴[4]。根据信息加工学理论,图解方式可为基于语言的理解提供很好的辅助和补充,加速思维的发生。概念图的形式渗透了隐性作业的“看”和“读”,有利于学生识记、理解和加工主干知识,促进科学思维习惯的养成。在课堂上教师对学生完成的概念图进行反馈,并让学生互评、补充和完善。在生生互动中,激发学生的注意力和学习热情,在学生思维碰撞的过程中,辨析易混淆的概念,例如细胞膜的主要成分、糖蛋白和糖脂的组成、细胞膜流动性是否与蛋白质有关,以及受体、载体的功能等。通过构建概念图的学习方法,帮助学生将零散的知识构建成知识网络,夯实主干知识,有效落实教学重点。

图2 “细胞膜结构与功能”相关知识的概念图

4.3 通过问题串查漏学生的前概念 课上,教师可先通过问题串:细胞膜由哪些物质组成?这些物质如何构建细胞膜?细胞膜的结构有什么特点?列举细胞膜流动性对细胞而言的意义? 查漏学生已有的知识,帮助学生回忆细胞膜的结构,又通过引导学生纵向整合已有的知识体系,让学生进一步理解细胞膜的结构特点在分泌蛋白的分泌过程、动物细胞有丝分裂末期细胞膜向内凹陷、巨噬细胞吞噬病原体等生命现象中的意义。

4.4 通过创设真实情境,触动学生的前概念,发展学生的思维能力 知识和信息不是单纯的记忆和重复,需要主动寻找和使用,需要对世界进行探寻,知识学习的过程不可能完全剥离学习者的认知过程。获取知识的过程不是单纯的知识的增加,而是概念转变的过程[5]。为此,教师可在课堂上通过创设真实情境,引导学生用学科语言解释生活中的现象,培养学生说明、概括、总结、比较、解释等学科思维。

4.4.1 情境1:“红米苋” 教师在课堂上出示新鲜及煮熟的红米苋实物,引导学生在观察、比较生物学现象的同时,尝试运用质壁分离和质膜的前概念进行解释,由于新鲜红米苋的细胞膜和液泡膜都具有选择透过性,所以细胞内液不会外渗。当红米苋煮熟后,因细胞死亡丧失这种选择透过性,出现红色内液外渗的现象。在学生运用质壁分离等相关前概念解释了生物学的现象之后,教师进而让学生思考:这种生物学现象体现了细胞膜的什么功能? 并引导学生说明此现象与细胞膜保护与控制物质进出的功能有关。利用实物创设真实情境,有利于培养学生用生物学语言对生活中的生物学现象作出解释的能力。

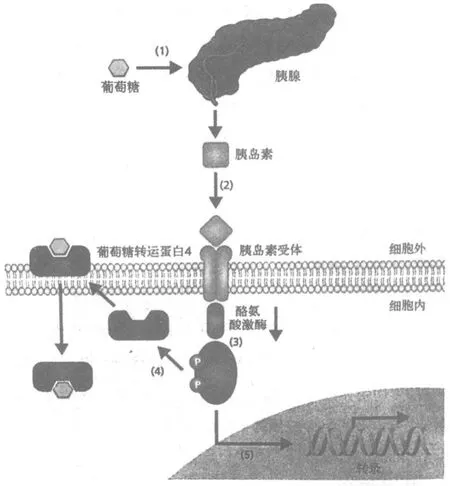

4.4.2 情境2:“糖尿病” 随着科学研究的不断发展及科学家对糖尿病的研究不断深入,人们对糖尿病的病因及其发病机制也有了新的认识。教师以探索糖尿病的病因为线索,结合诺贝尔获奖科学家的相关研究,创设真实的情境,培养学生获取、迁移和应用知识的思维能力。由于糖尿病的发病原因较为复杂,且学生需综合运用细胞器、囊泡、激素受体、抗体、自身免疫疾病等知识解决问题,难度相对较大,所以教师设计层层递进的问题,并提供学生解决问题的线索(图3),以帮助学生突破深层思维的问题。

图3 帮助学生突破深层思维问题的教学过程

图4 合成的分泌蛋白运输到细胞外的过程示意图[6]

图5 胰岛素促进葡萄糖吸收图解[7]

学生在分析胰岛B 细胞合成及分泌胰岛素的过程中不但需要回忆、整合细胞器的相关知识,且需要具备“囊泡”的知识背景。为此,教师出示诺贝尔奖获奖科学家对“囊泡”的相关研究资料作为线索,引导学生在获取新知识的同时,学会运用生物学语言描述该生命现象的过程。接着,教师进一步以诺贝尔评审委员会的点评制造学生的认知冲突,进而激发学生再次结合图示,进一步讨论如果囊泡的运输出错,可能会影响胰岛素的分泌,引发糖尿病。最后,教师出示GLUT 相关研究资料:GLUT2 是一种和葡萄糖结合力很低的葡萄糖转运蛋白,主要分布在肝、肾、小肠和胰岛B 细胞上[8]。在胰岛B 细胞中,葡萄糖转运蛋白(GLUT2)作为葡萄糖感受器,转运葡萄糖进入细胞中,经过一系列信号传递,最后促使胰岛素释放[9]。而GLUT4主要分布于细胞内,在肌肉和脂肪细胞组织中转运葡萄糖。在胰岛素刺激或运动刺激下,脂肪细胞和骨骼肌细胞中的GLUT4 会从细胞内转位至细胞膜上,而2 型糖尿病这种转位功能被减弱了[10]。同时,出示胰岛素促进葡萄糖吸收图解(图5),引导学生提取文字信息并结合图解,思考与讨论如果抗体与胰岛B 细胞膜上的GLUT 结合,可能会引发1 型糖尿病; 若抗体与靶细胞上的胰岛素受体结合或胰岛素受体缺失等,可能会引发2 型糖尿病。教师通过结合科学研究成果,递进式地呈现学习资料,培养学生运用生物学术语阐释现实生活中的生物学现象,并归纳出激素受体体现了细胞膜信息交流的功能。

4.4.3 情境3:“美容针” 教师以时下美容业流行的除皱针为线索,结合诺贝尔获奖科学家的研究成果,引导学生分析肉毒毒素可能导致面瘫的原因。分析此现象前,学生需要了解到神经递质受钙离子调控及肉毒毒素会占据钙离子通道等信息。为此,教师先通过视频深入浅出地呈现获诺贝尔奖科学家的发现,引导学生从中获得信息,即神经递质受钙离子调控。然后出示神经-肌肉的图片,引导学生运用细胞膜具有信息交流功能的前概念进行推理、说明注射美容针容易导致面瘫的原因。最后指出,衰老是人体正常的生理现象,引导学生正确地看待生命现象。通过这样的教学策略,较好地引导学生在获取新知识的同时,学会运用知识理性地分析生物学社会议题,构建并评价观点。

4.5 学生通过主动学习形成生命观念 生命观念的形成有赖于日积月累的课上和课下的主动学习。以生命观念为目标的学习过程,更注重以积极求索、合作交流等为特征的主动学习,学生应该在这些参与性的学习中更好地理解生物学概念性知识,在此基础上形成生命观念,并能大概念解释生命现象,不断地探讨和认识生命世界[11]。

4.5.1 在学生分析生命现象中渗透“结构与功能观” 学生分析糖尿病可能的发病原因,以及肉毒毒素容易引起面瘫的生物学现象时,不难发现,当胰岛素受体缺失时,会引起胰岛素不能正常发挥功能;当神经递质不能与神经递质受体结合时,神经冲动传导将受影响。此时,教师进一步引导学生感悟到结构与功能相适应对生物体发挥正常生理功能的重要意义。

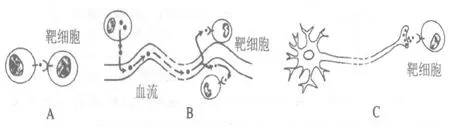

4.5.2 在学生类比概念中渗透“平衡与稳态观”教师出示2012年上海高考卷中的图示(图6),引导学生结合细胞膜信息交流的功能,说出这3种受体在神经、内分泌与免疫调节中的作用及维持人体自稳态的意义。通过以上师生间的交流活动,帮助学生建立“稳态与平衡观”。

图6 3 类受体的比较图(选自2012年上海高考图21)

4.4.3 在学生讨论生物膜的生物学意义中渗透“进化与适应观” 在这节课的最后,教师指出:生命的起源是进化中最重大的事件之一,并启发学生从进化的角度分析:细胞膜作为细胞的边界,对生物而言有何意义?通过生生互动、师生互动的形式引导学生明白:细胞膜是细胞的界膜,它将具有生命力的活细胞与非生命的环境分割开来。同时,膜具有选择透过性,有利于吸收周围的营养物质并将膜内的废物排出去,如此逐渐地演化出具有生命力的细胞。随后,再逐渐从单细胞生物演化到多细胞生物再到复杂的生物。此时,教师可让学生伸手摸一下教材的一页纸,让他们感受到细胞膜只有7 nm,约8 000 张细胞膜叠加起来仅教材一页纸的厚度。尽管细胞膜如此薄,却能保证细胞的代谢活动在高度有序的状态下进行。学生在参与总结的过程中,不但需要整合所学的知识,组织语言归纳和概括主干知识,而且也能从生命精巧的适应性中建立“进化与适应观”。

复习课不能陷入“题海战”中。教师要遵循学生的认知规律,充分调动学生的前概念,不但要教会学生自主学习的方法,而且要关注学生学科能力和学科素养的养成。