中华优秀传统文化教育观课通用框架研究报告*

2019-09-14鲍丽倩於以传

◎ 鲍丽倩 於以传

一、问题的提出

2013年,党的十八届三中全会提出要完善中华优秀传统文化教育。2014年,上海市教委颁布《关于完善中华优秀传统文化教育长效机制的实施意见》。此后,我市广大教师在市教委的倡导下,在课堂教学方面已经开展了诸多中华优秀传统文化教育的课堂实践探索。中国学生发展核心素养研究成果及基础教育阶段各学科核心素养相继公布。加强和完善优秀传统文化教育,也是培养学科核心素养的重要途径。然而,目前尚缺乏将核心素养与中华优秀传统文化教育诉求有机融合的、兼顾各学科课程育人目标导向的通用观课框架。因此,开展本研究是贯彻落实党中央关于完善中华优秀传统文化教育精神、深入践行教育部提出的核心素养,落实立德树人根本任务的需要。

当前,伴随着改革开放的日渐深入,各种思想文化交锋更加频繁,在这种形势下,以增强民族文化自信为价值导向的中华优秀传统文化教育就显得日益重要。然而,我们在调研中发现,中学教师传承中华优秀传统文化的意识和能力尚有待增强,目标拔高、生造内容、教条灌输、逻辑跳跃等现象依然存在。同时,各学科之间开展中华优秀传统文化教学缺乏统整融合,断裂、甚至互相矛盾的现象也不容忽视。因此,开展本研究,是纠正课堂教学中存在的现实问题,提高中华优秀传统文化教育实效,发挥以研促教、以评导教功能的需要。

二、解决问题的过程与方法

(一)研读文件,理解中华优秀传统文化教育的内涵

2014年,教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》(以下简称《指导纲要》)对如何完善中华优秀传统文化教育作了全方位的阐述。同年,上海市教委印发的《关于完善中华优秀传统文化教育长效机制的实施意见》进一步指出,要加强中华优秀传统文化教育内容的科学规划。

依据对上述文件内容的理解,我们认为,在课堂教学中加强中华优秀传统文化教育,应着力实现以下四点:①课程总体实施要体现学科教学与中华优秀传统文化教育的深度融合,教学目标既要指向育人的总体目标,也要有明确的基于学情的具体目标;②教学内容既包括显性的中华优秀传统文化物质成果,也包括隐性的中华优秀传统文化精神成果;③教学策略上要做到针对性与系统性相结合体现循序渐进,要做到立足国情与放眼世界相结合体现兼收并蓄;④教学效果上要做到知识、行为、情感态度价值观的内在统一。

(二)研读课程标准,把握学科课程与中华优秀传统文化教育的关联

《指导纲要》指出,要将中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系。因此,准确把握学科课程与中华优秀传统文化教育的关联,是将两者有机融合,提高课程育人效果的重要前提。

目前,义务教育阶段使用统编教材的小学语文、小学道德与法治、初中语文、初中道德与法治、初中历史等学科,其教学要求的依据为教育部2011年颁布的义务教育课程标准。

通过比较,我们发现上述学科课程都将中华优秀传统文化教育作为课程目标的重要组成部分,既关注中华优秀传统文化成果的多样性,也关注中华优秀传统文化深厚的精神财富,以期为培养学生的民族自信和文化自信奠定坚实基础。同时,各学科在目标表述上又各有侧重,语文学科侧重于从祖国语言文字中感悟中华优秀传统文化的博大精深;道德与法治学科侧重于从学生社会性发展的角度了解中华优秀传统文化和发挥其现实意义;历史学科则侧重于从历史发展的角度认识中华优秀传统文化的形成与作用。由此可见,各学科都有意识地把握学科与中华优秀传统文化教育的关联,且这种关联也是各有侧重、各具特色的。

三门学科关于中华优秀传统文化教育的课程目标和而不同,与之相关的课程内容也同中有异。语文学科重点学习祖国语言文字;道德与法治学科重点学习我国的传统节日、风俗习惯以及民族精神等;历史学科重点学习中华民族历史发展中的重要人物、重要事件和重大文明成果等。由此可见,各学科内容之间,也是既相互交融又各有侧重的。

综上所述,各学科在践行中华优秀传统文化教育方面可谓殊途同归,既各司其职又相得益彰。其相同之处,为构建本课题的通用观课框架提供了可能,而其不同之处,又是我们在制定通用观课框架时必须加以充分尊重的,切不可因为通用观课框架的限定而制约了学科阐发自身特色的空间。

(三)研究教学评价,确定主体框架

1.参考常规量表,初步拟定框架

中华优秀传统文化教育应有机、有序融合到学科课程内容的教学之中。因此,对中华优秀传统文化课例的观课评价,其整体观课维度应与常规课堂教学的观课维度基本保持一致,在评价要素上要体现共性又要保留差异空间。一般而言,观察一堂课最主要的维度是教学目标、教学内容、教学过程和教学效果,我们将其设定为观课的一级指标。其中教学目标是核心,教学内容、教学过程、教学效果都应以教学目标的达成度为衡量指标。

接着是二级指标的提炼。“教学目标”设定的主要依据是各科课程标准和具体学情,故将“目标与课标”“目标与学生”设定为二级指标。对于“教学内容”,首先应理解准确,然后是依据目标进行有机整合,故将“内容理解”“内容整合”设定为二级指标。对于“教学过程”,既要体现各环节中方法、手段、资源的一致性,又力争凸显学生主体对于完善学习方式的重要意义,故而将“环节设计”“资源开发”“活动组织”“方法指导”设定为二级指标。对于“教学效果”,首先是知识达成的维度,然后是情感内化的维度,故将“文化理解”和“德育效果”设定成二级指标。

2.学科集体研讨,完善观课框架

项目组组织小学语文、小学道德与法治、初中语文、初中道德与法治、初中历史学科教研员和教师对框架初稿进行集体研讨。最终形成如下意见:一是观课总体框架应进一步聚焦于中华优秀传统文化教育;二是在概念表述上要进一步清晰,避免歧义;三是在评价指向上要突出重点,不要泛泛而指。在此基础上,对上述观课框架初稿做了进一步的修改,修改后的框架见表1。

表1 观课框架

(四)依据学科特点,提炼评价要素

在上述观课框架的基础上,各科项目组成员依据《指导纲要》、课程标准、学科核心素养和上海课改经验,梳理出各学科教学共性特点,凝练评价要素。

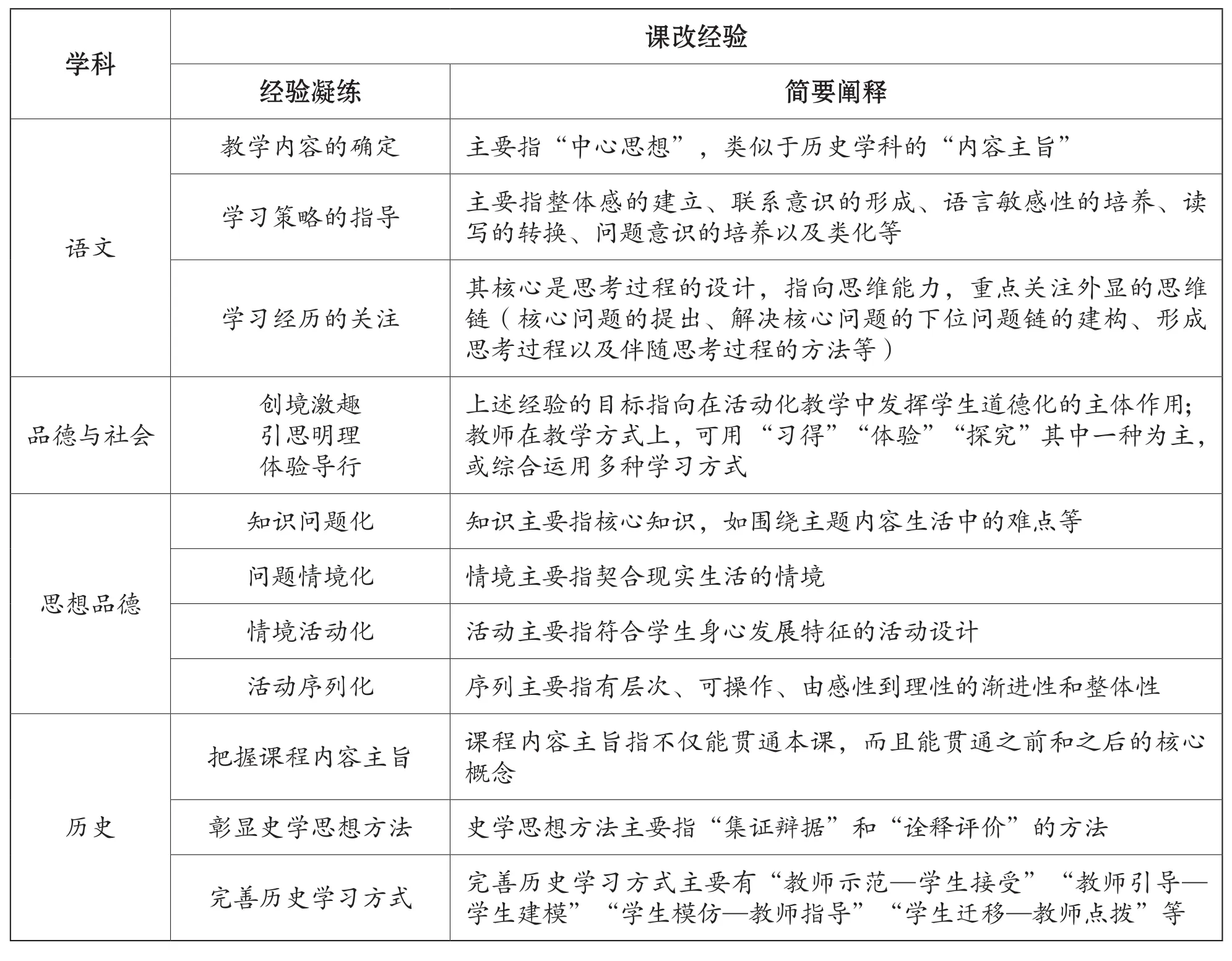

近三十年来,上海市义务教育阶段语文学科、品德与生活(社会)学科、思想品德学科和历史学科在课程改革中形成的经验见表2。

通过对上述各学科课改经验的分析,我们认为,各学科在评价导向上体现出以下共性特征。

(1)教学内容都关注核心内容和前后贯通。语文学科强调中心思想、整体感的建立、联系意识的形成;思想品德学科强调核心知识;历史学科强调前后贯通的课程内容主旨。

(2)教学过程都关注在学习经历中习得方法和在问题解决中提升思维能力。语文学科强调思考过程的设计,关注问题链的建构;品德与生活(社会)强调引思明理和体验导行;思想品德学科强调知识问题化、问题情境化、情境活动化;历史学科强调彰显史学思想方法和完善历史学习方式。

(3)教学效果都关注知识、方法与情感态度价值观的内在统一,重视知行合一。语文学科强调内容—策略—经历的一致性;品德与生活(社会)学科通过情境—思考—体验的结合,指向激趣—明理—导行的目标;思想品德学科强调通过知识—问题—情境—活动的一体化设计,促成由感性到理性的事理提炼和价值观养成;历史学科强调课程内容主旨—史学思想方法—完善学史方式的有机统一。

表2 上海义务教育阶段四科的课改经验

我们尝试将上述课改经验与中华优秀传统文化教育整合,使观课框架体现出教学内容、教学目标和育人导向的一致性。

(五)通过观课实践,检测效度信度

观课框架初具雏形,一、二级指标指向观课视角,评价要素体现价值导向。各门学科据此进行观课实践,主要目的在于:检测观课框架的可行性、梳理主要评价观测点、思考如何科学公正地赋分。各科分别挑选了指向家国情怀、社会关爱和人格修养教育等侧重不同目标的课文,开展了观课实践。大家运用观课框架对本学科的多节课进行交叉评分操作,并通过评分结果的比对分析,检验评价表中各项指标的科学性与可行性,对不合理、不明确的指标提出优化调整的建议。

三、成果的主要内容

在理论研究、集体研讨、观课实践的基础上,项目组研制出中华优秀传统文化教育观课通用框架(见表3)。

本表相较于常规观课评价表的主要创新之处在于:①聚焦中华优秀传统文化教育,彰显中华优秀文化教育与学科课程教学的融合;②梳理语文、道德与法治、历史三科开展中华优秀传统文化教育的异同点,为各科更好地基于学科特点,提高育人实效明确价值导向;③融入上海课改成果,对接上海课改经验与全国课程标准,为一线教师更好地理解统编教材所依据的课程理念、原则、目标等,并进一步践行提供评价标准。

表3 中华优秀传统文化课例评价表