益气养阴化瘀法对糖尿病肾病Ⅳ期C反应蛋白、D-二聚体、尿白蛋白/肌酐及视黄醇结合蛋白的影响

2019-09-12张亚楠饶克瑯

张亚楠, 饶克瑯

(广州中医药大学附属宝安中医院,广东深圳 518133)

糖尿病肾病(diabetic nephropathy,DN)为糖尿病最常见及最严重的并发症之一,目前西医在治疗上主要从调整生活方式,严格控制血糖、血压及蛋白尿,纠正血脂紊乱,抗凝及抗血小板集聚,以及肾脏替代治疗等入手,但因其起病隐匿,在糖尿病早期不易被发现,而一旦进入大量蛋白尿期,进展至终末期肾脏病的速度也大大增强。从中医角度讲,糖尿病肾病患者多数为气阴两虚型。既往研究[1]证明,用参芪地黄汤对糖尿病肾病患者早期进行干预治疗,对延缓糖尿病肾病的发生与发展、提高糖尿病患者存活率和改善患者生活质量等方面具有重要的意义。糖尿病肾病作为一种慢性炎症性疾病,在发病期间会出现凝血纤溶功能障碍及肾小球、肾小管的损伤。临床上C反应蛋白(CRP)、D-二聚体(D-dimer)、尿白蛋白/肌酐(ACR)及视黄醇结合蛋白(RBP)可分别作为糖尿病肾病炎症标志物、血管纤维化、肾小球损伤、肾小管损伤的监测指标。本次研究通过观察并评价参芪地黄汤加减在临床上治疗糖尿病肾病Ⅳ期患者的临床疗效,采用以上4个监测指标,联合中医临床证候积分共同进行疗效评价,现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1研究对象及分组选取2017年1月至2019年1月期间在深圳市宝安中医院肾病科门诊及住院部就诊的明确诊断为糖尿病肾病的60例患者为研究对象。采用随机数字表法将患者随机分为治疗组和对照组,每组各30例。

1.2诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照糖尿病肾病的Mogensen分期[2]将糖尿病肾病患者分为5期,其中Ⅳ期为大量蛋白尿期:尿蛋白定量大于0.5 g/d,尿白蛋白排泄率(UAER)>200 μg/min,肾小球滤过率(GFR):早期正常,后期可下降至20 mL/(min·1.73m2)。

1.2.2 中医诊断标准 参照2007年版中华中医药学会肾病分会制定的《糖尿病肾病诊断、辨证分型及疗效评定标准》[3],拟定气阴两虚证型的辨证标准。主症:倦怠乏力,气短懒言,自汗、盗汗;次症:咽干口燥,口渴喜饮,五心烦热,心烦失眠,夜尿频多;舌脉:舌红少津,苔薄或花剥,脉细数无力或濡细;具备主症至少2项以及次症至少1项,并结合舌象、脉象即可诊断。

1.3纳入标准①符合糖尿病肾病Ⅳ期诊断标准;②符合气阴两虚型中医辨证标准;③知情并同意参加本研究的患者。

1.4排除标准①泌尿系感染、原发性高血压、急慢性肾炎、酮症酸中毒等可引起尿蛋白增加的疾病患者;②妊娠期和哺乳期妇女;③合并肝肾、心脑血管等其他严重并发症患者;④依从性差,未按规定接受检查和治疗,或自行加用其他有治疗作用的药物,从而影响疗效判定的患者。

1.5治疗方法

1.5.1 对照组 给予西医常规基础治疗。(1)糖尿病健康教育(包括饮食、生活习惯和锻炼等);(2)控制血糖及血压:降糖药包括双胍类、磺脲类、格列奈类、胰岛素等,降压药可应用非血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)及血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)之外的所有降压药。患者血糖控制目标:空腹血糖(FBG)<7.8 mmol/L,餐后2 h血糖(PBG)<11.1 mmol/L,糖化血红蛋白(HbA1c)<8%;血压控制在140/190 mmHg。4周为1个疗程,连续治疗3个疗程。

1.5.2 治疗组 在对照组基础上给予参芪地黄汤加减治疗。方药组成:党参30 g、黄芪30 g、山萸肉15 g、山药15 g、熟地黄20 g、茯苓15 g、牡丹皮15 g、泽泻10 g、芡实20 g、金樱子15 g、积雪草15 g、鸡血藤15 g、玉米须20 g、丹参20 g。随证加减:失眠严重者加酸枣仁、制远志,自汗盗汗严重者加煅龙骨、牡蛎,咽干口燥明显者加葛根、天花粉,便秘者加大黄,腰痛明显者加盐杜仲、续断片。每日1剂,常规煎取300 mL(由深圳市宝安区中医院煎药室统一提供),分早晚2次服用,每次150 mL,4周为1个疗程,连续服用3个疗程。

1.6观察指标

1.6.1 实验室指标 分别测定2组患者治疗前后血肌酐(SCr)、尿素氮(BUN)、内生肌酐清除率(CCr)、CRP、血浆D-dimer、ACR和RBP等的变化情况。(1)BUN、SCr检测:用全自动生化仪测定;内生肌酐清除率(CCr)=(140-年龄)×体质量(kg)/72×SCr(男)或CCr=(140-年龄)×体质量(kg)/85×SCr(女)。试剂盒购于北京北方生物技术研究所。(2)CRP检测:用全自动生化仪测定,试剂盒购于北京北方生物技术研究所。(3)D-dimer检测:用全自动生化仪测定,试剂盒购于武汉捷诚信公司。(4)ACR检测:用全自动生化仪测定,试剂盒购于中生北控生物科技有限公司。(5)RBP检测:用全自动生化仪测定,试剂盒购于北京九强生物技术股份有限公司。

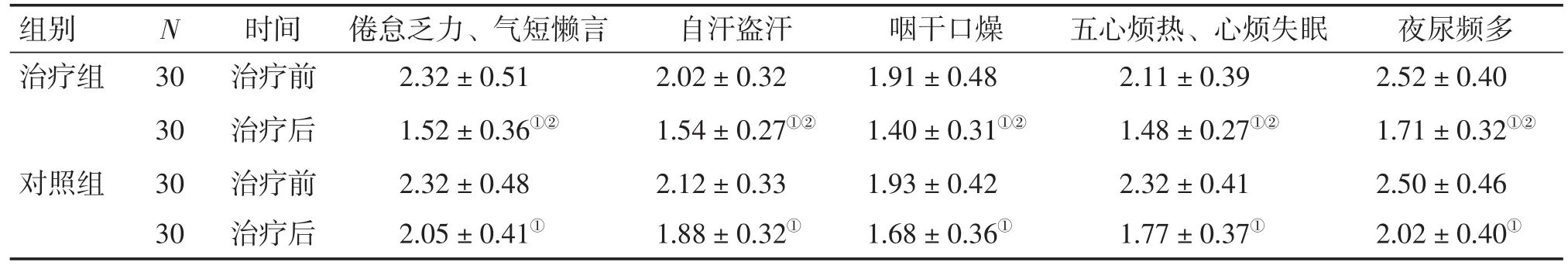

1.6.2 中医证候评分 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[4]提供的中医证候分级标准,将中医临床证候分为4级,分别为:①无症状:0分;②轻度:1分;③中度:2分;④重度:3分。评分标准如表1所示。

表1 中医证候评分标准Table 1 Scoring criteria for TCM symptoms

1.7疗效判定标准根据文献[4-6],制定如下疗效判定标准。显效:①临床证候总积分减少≥60%;②血肌酐水平较前降低≥20%;③内生肌酐清除率较前增加 ≥15%;④CRP、D-dimer、ACR、RBP较前降低≥15%。有效:①临床证候总积分减少≥30%;②血肌酐水平较前降低≥10%;③内生肌酐清除率较前增加≥10%;④CRP、D-dimer、ACR、RBP较前降低≥10%。无效:①临床证候无改善或加重;②血肌酐较前增加;③内生肌酐清除率较前减少;④CRP、D-dimer、ACR、RBP较前增加。其中显效及有效判定标准均为:①项必备,②、③、④项具备1项,即可判定。

1.8统计方法采用STATA 15.1统计软件进行数据的统计分析。计量资料用均数±标准差(-x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,治疗前后比较采用配对t检验。计数资料用率或构成比表示,组间比较采用χ2检验,等级资料组间比较采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者的基线资料比较对照组30例患者中,男性18例,女性12例;平均年龄(49.66±8.27)岁。治疗组30例患者中,男性14例,女性16例;平均年龄(52.31±9.11)岁。2组患者的性别、年龄、病程等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 2组患者临床疗效比较表2结果显示:治疗3个疗程后,治疗组的总有效率为86.67%,对照组为73.33%,治疗组疗效优于对照组,组间比较(秩和检验),差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组患者临床疗效比较Table 2 Comparison of clinical efficacy of the two groups n(p/%)

2.3 2组患者治疗前后中医证候积分比较表3结果显示:治疗前,2组患者各项中医证候积分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组患者各项中医证候积分均较治疗前明显降低(P<0.05),且治疗组对各项中医证候积分的降低作用均明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

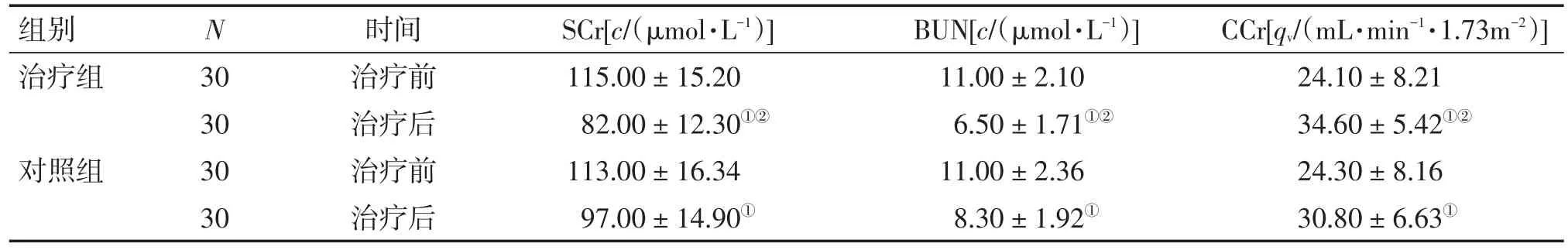

2.4 2组患者治疗前后肾功能指标比较表4结果显示:治疗前,2组患者的SCr、BUN、CCr等肾功能指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组患者的SCr、BUN、CCr等肾功能指标均较治疗前改善(P<0.05),且治疗组对各项肾功能指标的改善作用均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表3 2组患者治疗前后中医证候积分比较Table 3 Comparison of TCM symptom scores in the two groups before and after treatment (-x±s,s/分)

表4 2组患者治疗前后肾功能指标比较Table 4 Comparison of renal function indicators in the two groups before and after treatment (-x±s)

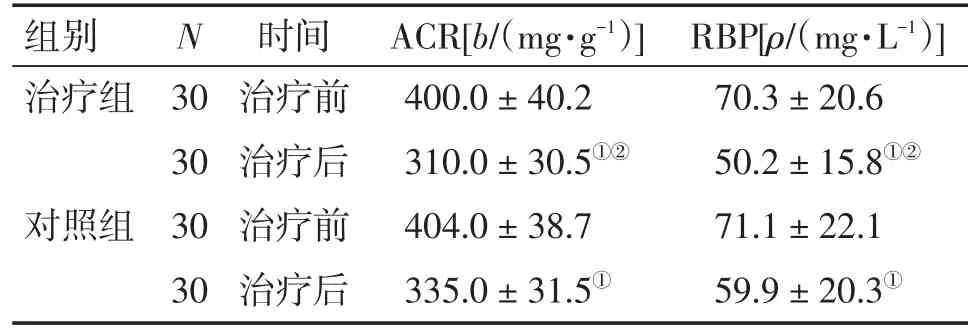

2.52组患者治疗前后ACR和RBP比较表5结果显示:治疗前,2组患者的ACR和RBP比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组患者的ACR和RBP均较治疗前改善(P<0.05),且治疗组的改善作用均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表5 2组患者治疗前后ACR和RBP比较Table 5 Comparison of ACR and RBP in the two groups before and after treatment (-x±s)

2.62组患者治疗前后CRP和D-dimer比较表6结果显示:治疗前,2组患者的CRP和D-dimer比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组患者的CRP和D-dimer均较治疗前改善(P<0.05),且治疗组的改善作用均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表6 2组患者治疗前后CRP和D-dimer比较Table 6 Comparison of CRP and D-dimer in the two groups before and after treatment (-x±s)

3 讨论

糖尿病肾病(DN)患者存在高血糖状态和血流动力学异常,严格控制糖尿病肾病患者的血糖和血压只能延缓部分患者的病情进展,不能阻止终末期肾衰竭的发生。在糖尿病肾病发展进程中,肾脏及血管微循环系统均有不同程度的损害,本次研究从多个角度选择相应的监测指标对糖尿病肾病患者肾小球及肾小管损伤程度、炎症状态、血流动力学等进行研究。目前尿白蛋白/肌酐(ACR)的异常被认为是临床诊断糖尿病肾病公认的标准[7]。生理状态下,绝大部分尿微量白蛋白会被肾小球滤过膜阻止通过,然而病理状态下,肾小球受毒素、炎症等因素影响而受到损伤时,因肾小球毛细血管壁通透性加大,从毛细血管壁滤出大量血浆蛋白,严重超出肾小管的吸收负荷。肾小球早期损伤的敏感指标是尿中ACR升高,肾小球受损程度可直接从ACR来检测[8]。视黄醇结合蛋白(RBP)是一种较为敏感的肾近曲小管损伤的诊断指标,其为人体内一类将视黄醇从肝中转运至靶组织以及实现视黄醇细胞内转运代谢的特异性运载蛋白,由肝脏分泌,具有低分子量和半衰期短的特点[9]。RBP经肾小球滤过,被肾小管全部重吸收、降解,在肾小球滤过率降低时可出现RBP浓度升高,是反映肾小管损害的灵敏指标。RBP含量对肾损伤的诊断有重要价值,可用于肾损伤的动态监测,随着糖尿病肾病病情的逐渐加重,患者血清中的RBP水平也逐渐升高,与其他项目联合检查能为肾损伤部位及程度提供更准确的鉴别诊断依据。

糖尿病肾病是一种慢性炎症性疾病,C反应蛋白(CRP)是一种急性时相的反应蛋白,能够促进补体激活,受炎症因子调控,也是早期肾损伤的敏感标志物之一[10]。CRP可以预测糖尿病肾病的炎症程度,在肾衰竭持续进展中发挥着重要作用,可以预测肾衰竭患者的预后。糖尿病肾病常合并微血管并发症,现代医学研究发现,血栓和凝血功能的异常会导致糖尿病肾病的病理性发展,研究还认为机体凝血和纤溶系统的失衡均会对患者血管内皮造成损伤,使得血栓或广泛的微血栓形成,导致凝血和纤溶改变,进而激活纤溶系统而促进微血管病变的发展。D-二聚体(D-dimer)作为一种特异性纤维蛋白降解物,是交联纤维蛋白经纤维溶酶水解下产生的。D-dimer是机体内存在继发性纤溶的一项特异性指标,血浆D-dimer水平增加,形成微结晶沉积于血管壁,直接损伤血管内膜;另外,D-dimer还可促进血小板黏附、聚集,使得体内血液处于高凝状态,导致肾脏微血管狭窄甚至闭塞,引起肾小球微血管硬变[11-12]。

在祖国医学中,将糖尿病肾病归属于“水肿”、“消渴”、“尿浊”、“虚劳”甚至“关格”等病症范畴,其中气阴两虚证最为常见。临床治疗气阴两虚证的糖尿病肾病,主要采取益气养阴、补肾化瘀法。《糖尿病肾病中医防治指南》[13]中指出,参芪地黄汤是治疗糖尿病肾病气阴两虚型的主方。参芪地黄汤以六味地黄丸加用党参、黄芪组成。方中重用党参、黄芪,补中益气,生津止渴,熟地黄滋阴补肾,填精益髓;山萸肉滋肾养肝而涩精,山药滋补脾肾而固精,上述5味药以肾、肝、脾三阴并补,补肾阴为主,通过补其不足以治本。配伍泽泻利湿而泻肾浊、并防熟地黄之滋腻,茯苓淡渗脾湿,以助山药之健运,与泽泻共泻肾浊,助真阴以复其位,牡丹皮清泄虚热,并制山萸肉之温涩,同时加芡实益肾固精,金樱子固精缩尿,积雪草清热解毒,鸡血藤行血补血,玉米须利尿消肿,丹参活血调经。上述诸药合用,可滋阴益气而不留邪,降浊祛邪而不伤正,补中有泻,且兼活血化瘀,寓泻于补,以收标本同治之功。

本研究结果显示,运用参芪地黄汤加减的治疗组的临床总有效率为86.67%,优于对照组的73.33%(P<0.05),并能有效改善临床证候;在改善血肌酐、尿素氮、内生肌酐清除率等肾功能指标方面,治疗组的疗效均优于对照组(P<0.05);在降低炎症反应、改善微血管循环、改善肾小球和肾小管方面,治疗组的疗效也均明显优于对照组(P<0.05),说明参芪地黄汤不仅可以改善糖尿病肾病患者临床症状,减少尿蛋白排泄,改善肾功能,同时还可以降低炎症反应和改善血管微循环,这对于提高患者生活质量有重要的意义,故建议在糖尿病肾病早期即可在临床上应用参芪地黄汤加减治疗。但本研究由于受样本量小、各项监测指标未长期跟踪随访和多次检测等影响,故后期仍需要进一步深入研究,为糖尿病肾病的愈后转归提供更多的有利依据。