客运枢纽交通流线设计的研究述评

——基于跨学科视角的思考

2019-09-12夏胜利李鹏林

夏胜利,李鹏林,刘 涛

(1.北京交通大学 交通运输学院,北京 100044;2.交通运输部规划研究院 综合运输研究所,北京 100028;3.西南交通大学 交通运输与物流学院,四川 成都 611756;4.新加坡TUMCREATE研究中心,新加坡 138602)

一、引 言

本文研究的客运枢纽既包括传统单一运输方式的客运交通枢纽(如航空机场、铁路客运站、港口客运站、汽车客运站等),也包括衔接多种交通运输方式的综合客运枢纽。长期以来,客运枢纽设计中,交通流线设计作为枢纽交通功能实现的重要保障,被众多专家学者视为“首要任务[1-2]、核心内容[3](P31)、关键[3](P32)[4](P26)、构思重点[1]”。近十余年来,伴随着我国大规模的综合客运枢纽建设,客运枢纽交通流线设计已成为国内学术界与工程界关注的重点和热点问题。

然而,当前我国客运枢纽交通流线设计理论研究中存在一些异常现象:一方面,相关的基础理论知识在工程实践中被广泛运用,且理论研究日益深入;另一方面,基于工程实践中存在的困惑以及频繁出现的枢纽设计与运营脱节问题,专家学者又纷纷指出相关理论的欠缺与薄弱。那么当前客运枢纽交通流线设计理论研究中是否存在某些缺陷与不足,导致既有理论知识在某种程度或某些方面的欠缺,致使我国综合客运枢纽工程设计实践中出现困惑与问题就成为值得探讨的课题。

客运枢纽交通流线设计实际是一个多学科共同研究、多专业合作实践的复杂问题。此类问题往往涉及两个或两个以上学科的知识,面对的是复杂、多样化的研究语境[5]。此前并没有学者基于跨学科视角对相关理论、方法以及前人研究成果进行述评。鉴于国内学术界与工程界普遍认为国际上先进的经验与理论成果无法直接应用于指导我国新时期综合客运枢纽工程设计实践[3](P16)[6],跨学科研究问题又受到国内外学科设置差异以及语言语境差异的制约,本文以中文文献资料为基础,以专家访谈、实践调研获取的信息为佐证,以国内学科划分为依据,从客运枢纽交通流线设计问题的多学科研究现象出发,对交通流线设计的概念、特征及关联要素进行分析,结合既有理论观点零散以及科学研究及工程实践错综复杂的现象,分析客运枢纽交通流线设计的理论现状及研究进展,试图从理论研究层面探寻当前研究日益深入与基础理论知识薄弱这一背反现象的根源所在。

二、客运枢纽交通流线设计的多学科研究现象

通过对从CNKI等中文数据库中检索到的客运枢纽交通流线设计相关文献进行分析,可以发现以下现象:

(一)相关研究主要由建筑与交通两个学科领域(1)教育部《学位授予和人才培养学科目录》(0813建筑学、0823交通运输工程)、《中国图书馆分类法》(TU 建筑科学、U 交通运输)、《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》(GB/T 13745)(560土木建筑工程、580交通运输工程)以及CNKI中国知网数据库(建筑科学与工程、铁路运输、公路与水路运输、交通运输、经济等)中的学科分类名称有差异。本文中建筑、交通的学科分类名称是参考以上分类,从方便理解的角度确定的。的学者推进

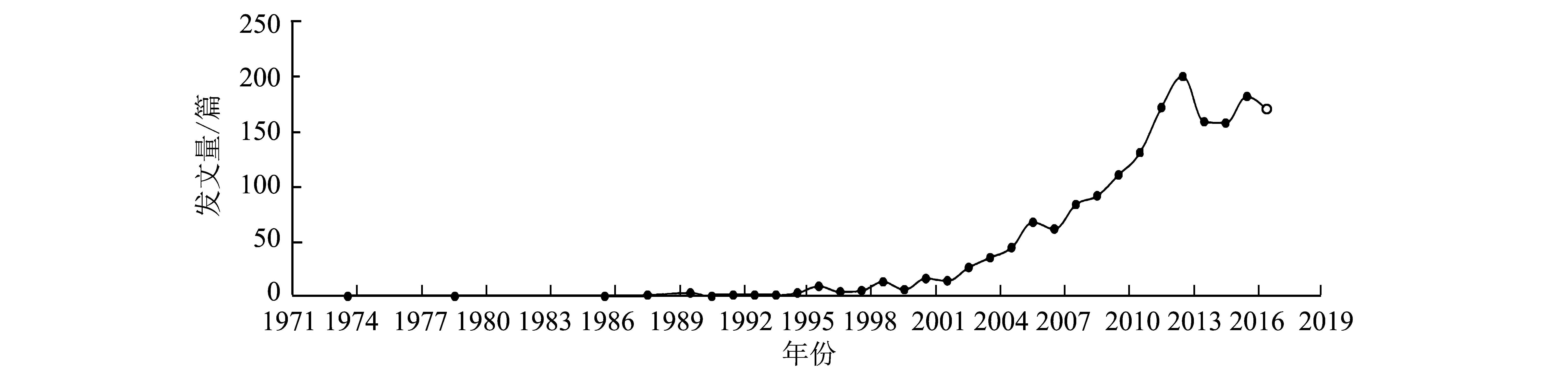

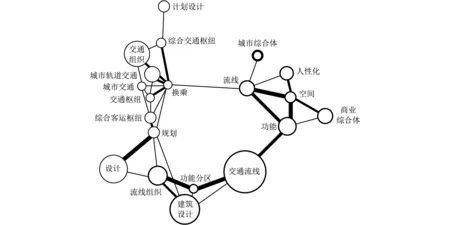

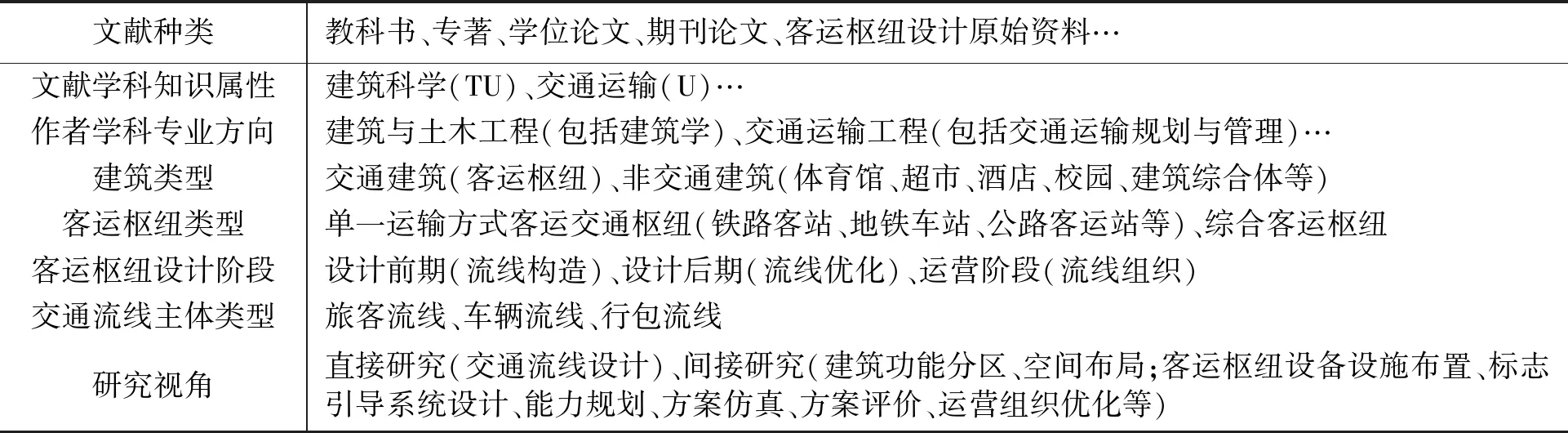

以中国知网中文数据库2017年6月13日的检索结果为例,以“主题词=交通流线”进行模糊匹配跨库检索,找到1648条结果。借助数据库自带的计量可视化分析功能对全部检索结果进行分析,分别得到总体趋势分析(如图1所示)、关键词共现网络(如图2所示)、文献学科分布(见表1,根据检索分析结果整理)等信息。图1反映出与“交通流线”相关的文献自2000年来呈现迅速增长趋势;图2反映出文献主题有相当大的比重集中于“客运枢纽”与“建筑设计”;表1反映出文献主要分布在建筑(建筑科学与工程)与交通(铁路运输、公路与水路运输、交通运输经济)两个学科。

图1 检索结果的总体趋势分析(来源:CNKI中国知网)

图2 检索结果的关键词共现网络(聚类分析层次为3级)(来源:CNKI中国知网)

(二)相关文献的学科知识属性与作者的学科专业方向并非完全一致

从检索到的文献中挑选出关于客运枢纽交通流线设计的文献,进一步就文献的学科知识属性以及文献作者的学科专业方向进行分析,可以发现:

1.文献的中图分类号主要有TU和U两类。它代表文献本身的学科知识属性分别属于“建筑科学(TU)”与“交通运输(U)”两个学科。

表1 检索结果的学科分布

来源:CNKI中国知网

2.学位论文作者的学科专业方向主要包括建筑与土木工程、建筑学、建筑设计及其理论、交通运输工程、交通运输规划与管理、城市交通工程、(交通学院)物流工程、道路与铁道工程等。从方便理解以及有利于学科对比分析的角度考虑,可将建筑与土木工程、建筑学、建筑设计及其理论等专业方向归属为“建筑学科”;交通运输工程、交通运输规划与管理、城市交通工程、(交通学院)物流工程、道路与铁道工程等专业方向归属为“交通学科”。虽然无法直接确定期刊论文作者所属学科专业方向,但根据作者所在单位、机构及具体部门判断,基本也都可归入建筑与交通两个学科。

3.中图分类号为TU的文献,作者基本都来自建筑学科;中图分类号为U的文献,作者基本都来自建筑与交通两个学科。由此可知,交通学科的作者通常将发表论文的学科知识属性归属于“交通运输(U)”,建筑学科的作者则根据论文具体内容,可能将发表论文的学科知识属性归属于“建筑科学(TU)”或“交通运输(U)”。

三、基于多学科视角的客运枢纽交通流线设计概念内涵

交通流线是一种普遍存在的交通现象。然而,在交通运输领域,交通流线设计的概念早期主要应用于客运枢纽设计中。客运枢纽兼具交通基础设施与交通建筑的双重属性,位于交通与建筑这两个学科的结合部。建筑(包括客运枢纽站房建筑)内的交通流线又被建筑学科称为“建筑流线(简称流线)或建筑动线(简称动线)”。后者“是在建筑设计中经常要用到的一个基本概念”[7](P19),“可以说每一幢建筑物都不可避免地需要进行流线的设计[7](P21)”。客运枢纽站房建筑是随着现代交通运输业发展出现的一种新型建筑形式,建筑与交通成为两个独立的学科是在现代交通运输业出现以及现代科学知识和人才培养按照学科进行分类后。然而,早在现代交通建筑出现之前,建筑领域的实践者就已经开始思考建筑内的交通流线设计问题。因此,客运枢纽设计中交通流线设计的概念极有可能直接脱胎于建筑设计中的“(建筑)流线/动线设计”概念,相关的基础理论知识也极有可能是先由建筑学科构建、后经交通学科补充形成的。

(一)交通流线的概念

当前各类文献中对于交通流线概念内涵的理解主要有以下几种:

观点1:“流动过程+流动路线”。中国铁道百科全书总编辑委员会[8](2001)将交通流线定义为“在客运站内,由于旅客、行包、车辆的集散活动,产生一定的流动过程和流动路线”。类似的定义还在曹振熙[2](2007)、崔华伟等[4](P26)(2007)、南京工学院建筑系火车站设计小组[9](1960)、任俊学[10](2010)的研究中见到。

观点2:“轨迹或路线”。“行人、车船、货物在研究范围内流动的轨迹称之为交通流线”[11]、“旅客、各类交通工具在综合客运枢纽内部的流动路线,通常称为流线,在一定程度上,也可以理解为旅客、车辆在枢纽中活动的轨迹”[6](P106)。类似的定义还在胡列格等[12](2003)、宋年秀等[13](2006)、李乾等[14](2011)的研究中见到。

观点3:“空间”。“建筑的交通空间是建筑内部空间的流线系统”[15]、“交通空间是建筑中的动线,人在建筑中的流动是通过交通空间序列完成对建筑的使用、体验和认识这一连续的、完整的过程”[16]、“流线是乘客在站内移动的基本空间描述”[17]。

以文献作者的学科专业方向为依据,可将来自不同文献的以上理论观点划归至对应学科。通过对比,可以发现建筑与交通这两个学科在观点1和观点2上存在重合之处,说明这两个学科对交通流线的概念理解已达成一定共识;但观点3是建筑学科研究者独有的理论观点,表明学科视角差异的存在。

基于以上理论观点,夏胜利[18](P67)(2016)对交通流线的概念进行了重新认知。首先,在辨析流程与流线概念差异的基础上,将流程概念从流线概念中剥离;其次,结合建筑学科的“空间”视角,提出交通流线的新定义,即“一定流量、速度、密度交通流通行所依次占据的空间序列”。

新定义与既有的观点2是互补以及相辅相成的关系。观点2是从“动态的物质运动”层面描述交通流线,容易导致“流线是一个抽象的概念,并不实际存在于枢纽的建筑设施中”[19](P12)的认识;新定义则给出了从“静态的空间序列”层面看待交通流线的新视角,相对容易在复杂工程实践中为设计者所把握。

(二)交通流线设计的概念

郑健等[3](P99)(2009)从设计手法及设计内容角度,给出了交通流线设计的定义,即“流线设计是通过建筑空间的布局组合和其他设计手法,对特定范围的人流、车流、物流加以分类,组织,引导,形成有秩序、有目的的流动路线的过程”。

不同学科研究者还从不同视角理解交通流线设计的概念内涵。如建筑学科的陈锐[7](P49,P19)(2007)提出“流线本身是一种交通空间的组织” “建筑流线根据人的行为方式把一定的空间组织起来,通过流线设计分割空间,从而达到划分不同功能区域的目的”。交通学科的唐子涵[20](P29)(2010)提出“流线设计包括在既有的枢纽设施布置方案确定的情况下,客运枢纽流线的生成以及在流线生成情况下确定枢纽流线形成的瓶颈区域”。此外,还有流线设计是“交通组织设计”或“交通组织的静态规划”等观点[20](P5)[21-23]。

夏胜利[18](P73)(2016)在对交通流线重新定义的基础上,提出交通流线设计的新定义,即“通过特定的设计手法来构造一定流量、速度、密度的交通流通行所需要的空间序列”。虽然新定义并非直接综合上述多学科理论观点得出,但根据它可以推导出交通流线设计的本质是“(交通流通行)空间的构造与运用”问题。这个新的学术观点可以弥合当前建筑与交通两个学科对于交通流线设计的认知差异,并给出从“空间构造及运用”层面看待交通功能设计的新视角。

四、基于多学科视角的客运枢纽交通流线设计特征及关联要素

交通流线设计在客运枢纽设计中具有贯穿设计全程、涉及面广、关联要素多,且隐性存在的特征。这个结论是基于多学科视角获取的大量理论观点并辅以对复杂的科学研究与工程实践现象观察得出的,反映出客运枢纽设计中交通流线设计问题的特殊性与复杂性。

(一)交通流线设计贯穿客运枢纽设计全程,且涉及面广、关联要素多

1.相关理论观点

袁渭强[24](摘要,P15,P2)(2006)提出“建筑流线设计是建筑设计中最基本的环节之一,与建筑设计的各方面都有密切联系”“在整个建筑设计的全过程中,建筑流线设计所起的作用是不可忽视的,其重要性在于它非但不是一项独立的内容,相反,它涉及到建筑设计的方方面面,贯穿建筑整体设计的每一个部分”“流线设计影响到建筑功能分区、空间组织、外部形态等各个方面”。张帅[25](P1)(2011)认为“流线设计是功能分区与建筑空间布局的基础”;孙宝凤等[26](2009)提出“流线是建筑设计和设施布置的首要任务和先决条件”;左倩飚[27](2013)认为“流线设计与功能区布局、空间组合形式、设备能力互动关联”;崔华伟等[5](P27)(2007)等提出“流线的时空特性、需求特性是配置设施的重要依据”。

2.科学研究现象

当前相关研究主要从以下几个方面展开:(1)直接围绕交通流线设计作用机理展开的研究;(2)基于交通流线设计与枢纽设计其他要素关系展开的研究,如从交通流线设计与空间设计关系着手进行的研究,以及从交通流线设计与设备设施配置关系着手进行的研究;(3)从枢纽设计方案评价及优化角度展开的研究;(4)此外,还有大量客运枢纽设计相关问题(功能分区、空间设计、设施配置、交通设计等)研究中,包含有交通流线设计的内容。相关的研究分布在客运枢纽设计各个阶段,涉及枢纽设计不同方面,并延伸至运营阶段,对枢纽运营效果产生直接影响。据此可认为,交通流线设计这个概念具有将客运枢纽设计与运营紧密关联以及在工程设计中沟通不同设计专业的作用。

(二)交通流线设计隐性存在于客运枢纽设计中

1.相关理论观点

交通流线设计在客运枢纽设计中被部分专家学者誉为“灵魂”[4](P27)、“隐形逻辑”[28](P23)。此外,陈锐[7](P21,P49)(2007)在《建筑流线设计》中提出“建筑平面中的流线设计是建筑设计中最基本的设计因素之一,可以说每一幢建筑物都不可避免地需要进行流线的设计,甚至有的建筑师在自己都没有注意到的情况下就进行了流线的设计”“流线本身也是一种交通空间的组织”。而陆敏铭[29](2006)在《建筑之连接空间——交通及节点空间分析》中提出“当代建筑学的发展,使得交通空间成为一个越来越难以界定的概念。交通空间与其他建筑空间之间往往并没有一个明确的‘分界线’。分界线清晰与否,表明了此空间的功能对空间本身的控制程度。交通空间本身并不一定是由墙体,地面和天花(板)组成的实体所围合出来的限定空间,相反由于它的灵活性,常常变得无迹可寻”。

2.工程实践现象

在对来自设计实践单位不同设计专业的专家进行访谈时发现:铁路站场设计专业的专家认为铁路客站交通流线设计工作由建筑设计专业承担,建筑设计专业的专家则指出更详细的交通流线设计工作由交通设计专业完成,然而交通设计专业的专家对客运枢纽交通流线设计言之不详。此外,在近十年来的研究成果中,已有专家学者明确将铁路列车纳入客运枢纽交通流线实体的范围,见崔华伟等[4](P27)(2007)和齐岩等[6](P106)(2014)的研究,这表明铁路站场设计中同样存在着交通流线设计工作。但国家标准《铁路旅客车站建筑设计规范》(GB 50226—2007)中记载有旅客、车辆(此处主要指机动车)和行包流线的设计原则,《铁路车站及枢纽设计规范》(GB 50091—2006)中却没有提到流线设计的概念。不仅如此,相关专著中也普遍存在类似现象,交通流线设计相关的理论知识多在客运站站房和站前广场部分介绍,铁路站场处的交通流线设计极少被提到。综合以上线索可知,客运枢纽工程设计实践中,铁路站场处的列车及机车车辆(交通)流线设计工作尚未获得明确清晰的认知,这也侧面反映出交通流线设计工作的隐性存在特征。

五、基于多学科视角的客运枢纽交通流线设计理论发展现状

(一)客运枢纽交通流线设计理论知识薄弱

建筑学科:袁渭强[24](P1)(2006)提出“从古至今,建筑流线都未能与建筑功能、空间等一并上升到同样的理论高度,虽然在建筑设计中流线设计不可或缺,但是其理论意义上的系统总结并不十分完整”;王泉[30](P14)(2014)提出“目前城市轨道交通空间与流线方面的理论已经有一定的理论研究,但并没有形成成熟的理论体系,城市轨道交通枢纽空间与流线设计的理论与概念还缺少系统化的归纳和总结”。裘俊和陈曦[28](P23,P25)(2014) 提出“干瘪的流线设计导致了空间体验的缺失和尺度的谬误;真正要将流线与建筑的空间形态发生关系,粗放的建筑动线研究是不够的”“交通建筑的复杂性使得建筑师对于建筑形态和空间的把握很容易陷入迷茫,这种迷茫容易将设计实践引向两个极端,形式化或者明显受制于复杂的流线和不同功能权属的博弈、成为集体妥协的平庸之作” 。

交通学科:田苗[19](P1)(2012)提出“由于缺乏较为成熟的经验和理论指导,已建成的国内综合客运枢纽显露出很多亟待解决的问题,如换乘时间、换乘距离过长、换乘流线复杂;原因是流线组织、流线设计存在一些问题,如流线的冲突、距离过长和重叠等”。左倩飚[27](P2)(2013)提出“目前国内关于铁路车站内部换乘和流线设计的理论研究较少,且都不是系统地研究,通常只是在研究综合客运枢纽换乘问题或其他相关问题的过程中一带而过”。

(二)既有客运枢纽交通流线设计理论知识点零散

对客运枢纽交通流线设计理论进行探索性研究发现,既有的理论知识点零散分布在各类相关专业文献中,分布特征见表2。由表2可知,文献分布范围广,研究视角多样。结合上述“交通流线设计贯穿客运枢纽设计全程、涉及面广、关联要素多”等特征,可以得出以下结论:既有的客运枢纽交通流线设计理论知识点往往是基于对某一类型建筑(包括客运枢纽)、某一类型交通主体(客运枢纽内多为旅客、行包、机动车)、交通流线设计某一阶段、某一层面或某一角度的认识得到的,因而观点零散纷繁,未成体系。

表2 客运枢纽交通流线设计理论知识点的分布特征

六、基于跨学科视角的客运枢纽交通流线设计理论研究进展

(一)研究日益深入

近二十余年来,从不同视角对客运枢纽交通流线设计展开的研究日益深入,具体包括:

1.对建筑流线设计的机理进行深入探讨。如建筑学科崔海东[31](1996)在对建筑设计交通流线研究时,把交通流线上升到与空间并列的高度,并对建筑设计中交通流线的一般理论作了全方位的初步探索。袁渭强[24](2006)从各个角度(包括设计特征、设计过程、设计要素、设计原则、设计模式与手法、设计表达等)对已有的建筑流线理论归纳和总结,并进行了新的理论挖掘。

2.对各种不同类型建筑的交通流线设计问题进行深入研究。除了客运枢纽外,建筑学科的研究者还对城市综合体建筑、商业建筑、医院建筑、体育建筑、学校建筑、博览建筑、公园等的交通流线设计问题进行研究,得出了许多有益的结论,丰富了交通流线设计理论知识。

3.对基于交通流线分析的客运枢纽设施布局问题展开深入研究。如交通学科吴先宇[32](2010)在对城市轨道交通枢纽设施配置适应性分析及仿真优化方法研究时,提出设施布局及客流流线一体化分析方法,并分别针对出入口、售检票区、换乘区、站台等4类区域详细分析了设施布局与客流流线的相互作用机理和特征。赵莉[33](2012)在对城市轨道交通枢纽交通设计理论与方法进行研究时,从出行者在枢纽内的活动出发,提出行人流线生成方法、流线分析和冲突消除方法,并以流线分析结果为基础,将枢纽流线干扰度、换乘阻抗作为衡量枢纽布局结构效用的定量评价指标,建立了以结构效用最优为目标的设施布局优化模型。郭长弓和顾保南[34](2014)在完成轨道交通车站行人设施抽象的基础上提出一种行人流线网络的构建方法,并以路径流量、饱和度、走行时耗、交织延误等作为设施布局方案评价的主要指标。

4.客运枢纽交通流线设计(或组织)优化及评价。如交通学科漆凯[35](2012)以城市客运枢纽站旅客流线为研究对象,应用城市交通流分配模型以及物理学中最大熵原理,研究枢纽站旅客流线优化的相关技术和方法。胡春平[36](2012)在研究综合交通枢纽多种交通方式之间旅客合理换乘流线设计问题时,将枢纽抽象为立体空间连通图,将枢纽流线优化问题转化为图论问题,构造旅客全过程流线优化模型。

(二)研究中存在“学科壁垒”现象

如果将交通流线设计视为一根贯穿客运枢纽设计始终的“链条”,而以功能分区和建筑空间布局方案的确定为界,则建筑学科的研究者主要集中在“链条的前端”,即如何“从无到有”借助功能分区、建筑空间布局和各类建筑要素来构造流线方案,关注的重点是流线设计与建筑功能、空间(组合)、建筑要素之间的关系;而交通学科的研究者主要集中在“链条的后端”,即在枢纽建筑空间结构确定后从交通功能设计及交通组织角度展开研究,关注的重点是流线设计与设备设施配置的关系、流线设计方案的“分析、评价、比选、优化”以及运营阶段的流线组织问题[18](P6)。例证文献包括但不限于:

建筑学科:刘保红[37](2008)对旅客站房功能与流线特点进行研究;陈凌[38](2013)对港口客运站功能布局与交通流线设计进行研究;贺秀霞[39](2008)对我国铁路客运站中站场空间设计若干趋势与交通流线进行研究;吴波[40](2009)对地铁站厅流线设计与空间营造问题进行研究;张帅[25](2011)对城市轨道交通枢纽内部空间组织及交通流线设计进行研究;王泉[30](2014)对城市轨道交通枢纽内外部空间与流线进行分析;南京工学院建筑系火车站设计小组[9](1960)对铁路旅客车站各种流线设计特点及流线空间设计手法进行研究;朱兆慷与张庄[1](2005)对铁路旅客车站流线设计和建筑空间组合模式的发展过程与趋势进行研究;李贺楠与严建伟[41](2013)对高铁枢纽应急疏散流线和空间设计方法进行研究。

交通学科:田苗[19](P27)(2009)研究铁路客运站综合交通枢纽换乘流线设计,是以各种交通方式的场站布局确定为前提;漆凯[35](P28)(2012)研究城市客运枢纽站旅客流线优化,是以建筑内的空间结构作为流线优化的基础;尹玉龙[42](P11)(2013)研究地铁车站超大客流流线设计与优化,是将空间结构已确定的地铁车站作为研究对象;胡春平[43](P85)(2014)研究客运枢纽换乘效率及流线组织方法,是在枢纽空间布局及各区域的功能规划基本定型后;高晶鑫[44](P16)(2009)基于流线分析对客运枢纽内部设施布置优化研究,是在既定设施布置方案下生成流线;徐丽敏[45](P13)(2014)基于旅客集散行为对大型客运枢纽旅客流线优化研究,是在枢纽空间布局、设施配置基本固定后;张义然[46](P21)(2014)从流线设置与设施布置及规模确定的关系着手,基于社会力模型进行地铁换乘站乘客流线设置合理性研究。

(三)跨学科研究在探索中

来自建筑与交通学科的研究者在用各自的学科视角分阶段对客运枢纽交通流线设计问题展开研究时,后续研究往往在“学科无意识”状态下吸收、采纳来自两个学科的既有理论观点。虽然也有少数研究者在研究过程中会参考和借鉴其他学科的研究视角或模式,如交通学科马岳[47](2011)在轨道交通枢纽个体乘客交通行为特征研究基础上,对枢纽内空间环境与客流流线组织的配合及优化进行研究;建筑学科董玉香等[48](2013)从交通组织优化的角度研究北京西直门轨道交通枢纽换乘流线优化设计问题。但有关客运枢纽交通流线设计多学科研究特征的观点近年来才陆续出现,如建筑学科王泉[30](P11)(2014)提出“城市轨道交通枢纽的空间与流线研究是一个涉及到建筑学、城市规划、生态学、交通学、环境学、心理学等专业的课题”;交通学科夏胜利[18](2016)认为“当前的枢纽交通流线设计理论成果是由建筑设计领域和交通运输领域从不同角度研究得到的”。此前,并没有明确的基于跨学科视角的相关研究。由此可推断,长期以来客运枢纽交通流线设计问题的跨学科研究多处于“学科无意识”的探索状态。

七、结 束 语

本文基于跨学科视角,结合复杂的科学理论研究与工程实践现象,对客运枢纽交通流线设计的既有理论成果进行重新审视,可知:

1.客运枢纽交通流线设计是一个多学科共同研究的复杂问题,此前的理论研究主要由建筑与交通两个学科推进。

2.长期以来,客运枢纽交通流线设计基础理论知识,包括基本概念、特征、关系等,多由建筑与交通两个学科的研究者从各自的学科专业视角出发、基于各自的学科研究范式、对各自的学科问题研究得出,因而理论知识零散纷繁、未成体系,且理论观点重合、矛盾、差异、缺位等现象并存。

3.随着客运枢纽交通流线设计理论研究日益深入,科学理论研究中出现较为明显的“学科壁垒”现象,即建筑与交通这两个学科的研究者以功能分区和建筑空间布局方案确定为界,分阶段对客运枢纽交通流线设计问题展开研究。虽然已经出现跨越学科边界的研究,但多处于“学科无意识”的探索状态。

综上,问题的复杂性、多学科研究的现状以及科学研究中的“学科壁垒”现象是造成客运枢纽交通流线设计理论研究日益深入、但基础理论知识薄弱的重要原因。在我国客运枢纽由单一运输方式客运交通港站向综合客运枢纽转型的过程中,如果缺乏对交通流线设计这一关键问题本质规律的系统、全面认知,难免导致复杂工程设计实践中“只见树木不见森林”,从而造成枢纽投入运营后出现因设计缺陷引发的各类交通功能不足的问题。

由于交通流线设计在客运枢纽设计中的涉及面与复杂程度已经超出了单一学科所能处理的范围,根据科学哲学中“跨学科学”的基本理论,解决问题的关键在于推进跨学科研究,因此,应“把来自两个以上的学科或者专业知识团体的信息、数据、方法、工具、观点、概念和理论统合起来,从根本上加深理解或解决那些超出单一学科范围或研究实践领域的问题”[49]。它可突破从单一学科视角出发对客运枢纽交通流线设计理论研究的局限,深入探索事物的本质属性及规律,夯实客运枢纽规划设计理论基础,为工程实践难题的解决提供理论突破口。