湖南江永县勾蓝瑶寨传统建筑防御性研究

2019-09-11李哲刘准石磊

李哲,刘准,石磊

湖南江永县勾蓝瑶寨传统建筑防御性研究

李哲,刘准,石磊

(中南大学 建筑与艺术学院,湖南 长沙 410075)

以勾蓝瑶寨传统建筑的实地调查为依据,通过对江永县瑶族历史的梳理,分析勾蓝瑶寨产生的历史背景,并从宏观、中观和微观层面,系统地分析勾蓝瑶寨层级防御体系。以此为切入点,选取勾蓝瑶寨传统建筑为研究对象,梳理勾蓝瑶寨传统建筑的构成,区别不同类型建筑的主要功能,重点分析勾蓝瑶寨防御型建筑与传统民居的防御性特征,为研究勾蓝瑶寨聚落的防御性以及有效地保护勾蓝瑶寨传统民居提供依据。

瑶族;勾蓝瑶寨;传统建筑;防御性

瑶族是古代东方“九黎”族中的一支,是中国华南地区分布较为广泛的少数民族之一,主要分布于广西、湖南、贵州等地[1]。自古以来,江永县便是瑶族聚集之地。早在秦汉时期,瑶族先民“蛮”便久居于此,后被称为“莫徭”。隋唐时期,久居于洞庭、武陵、长沙等地的瑶人往南迁徙至江永,后与久居江永的瑶人融合[2]。宋元时期,由于朝廷对瑶族的高压政策,众多瑶民被屠杀导致大量瑶民外逃避难,其中以逃离千家峒事件最为典型。明清时期,由于政府招安政策的影响,受动乱影响居于深山之中的瑶族迁徙至山下的平地,形成了“四大民瑶”和“四岗九源”的分布格局[3]。勾蓝瑶寨位于江永县兰溪瑶族乡境内,由黄家村、上村和大兴村3个自然村落组成,是湖南地区少见的少数民族防御性聚落[4]。现遗存有部分明清时期的城墙、守夜屋、门楼、巷道门等防御型建筑和350余栋明清民居,聚落层级分明,防御特征十分明显。近年来,国内学者对防御性聚落愈加重视,有较多研究成果,如黄为隽等[5]对砥洎城的防御系统的构建及特征进行了系统分析和总结;楼庆西[6]在对郭峪村的研究中,对其防御建筑的由来和防御特征进行分析,提出相应的保护建议;王绚等[7]通过对山西堡寨聚落形成的条件与分布状况的研究,提出了传统堡寨聚落的共同特征。但由于地域的特殊性,对防御性聚落的研究主要集中在北方,如陕西、山西、河北等地区,而对南方地区的研究较少,目前还没有针对勾蓝瑶寨防御性方面的研究。

1 勾蓝瑶寨层级防御体系

勾蓝瑶寨始建于于唐朝,明嘉靖二十六年(1548年)重修蒋家龙凤庵碑记中记载:“本庵自唐立焉绍承相继屡经茸理岁久矣。”因此,早于唐朝便有蒋氏居住于此,当时并未称为勾蓝瑶寨。勾蓝瑶寨的称呼来源应追溯至明洪武年间,由于政府招安政策的影响,居于深山中的瑶民下山定居于平地,与原居于此的居民融合便形成了勾蓝瑶寨[8]。正如道光《永明县志》卷三《风土志·瑶俗》记载:“清溪源、古调源、扶灵源、勾蓝源,以上四源,自明洪武二十九年归化,与编氓无异。”本文研究的勾蓝瑶寨主要形成于明清时期,其防御体系也是此时产生的,其防御对象主要是湘桂边界的动荡势力与 匪患。

为了更好地保卫湘桂边界的安定,瑶寨在政府的指导与帮助下,在距村落不远处,依附山势,修建古寨墙,寨墙上设置门楼、枪眼、瞭望孔等防御设施,与周围山势形成统一的整体。除了宏观层面的设防以外,在聚落中观层面上,瑶寨在村落的主出入口设置守夜屋,在与其他村落联系的道路上设置关厢,并在与各姓氏聚居的住户单元连接的街巷尽端设置姓氏门楼,同时在主要巷道中隔一定距离设置巷道门,这一系列防御措施有效地增强了聚落内部的防御性。在聚落微观层面上,除了防御建筑的设防外,传统民居通常修砌厚高而坚固的外墙,外墙无窗或在较高处开设小窗,有效地防御外敌对民居建筑的入侵,且提高了传统民居的防御性[9]。外围的防御体系与聚落内部的防御体系巧妙结合,构成了勾蓝瑶寨“外部空间设防——内部空间设防——传统建筑设防”的3个层级防御体系。

2 勾蓝瑶寨传统建筑概况

明洪武年间至清嘉庆年间,勾蓝瑶寨进入发展的鼎盛时期。据清道光二十九年(公元1849年)《正堂示谕碑》记载:“司岁稿牛酒,每瑶立瑶长以总之…恩赐瑶产,承纳瑶粮,量水开垦,报税免丈,并蒙每年赏给花红牛酒以奖辛劳。”在政府优厚政策的扶持下,瑶民们在此休养生息,修建了大量的传统建筑,现存的传统建筑大多建成于这一时期。

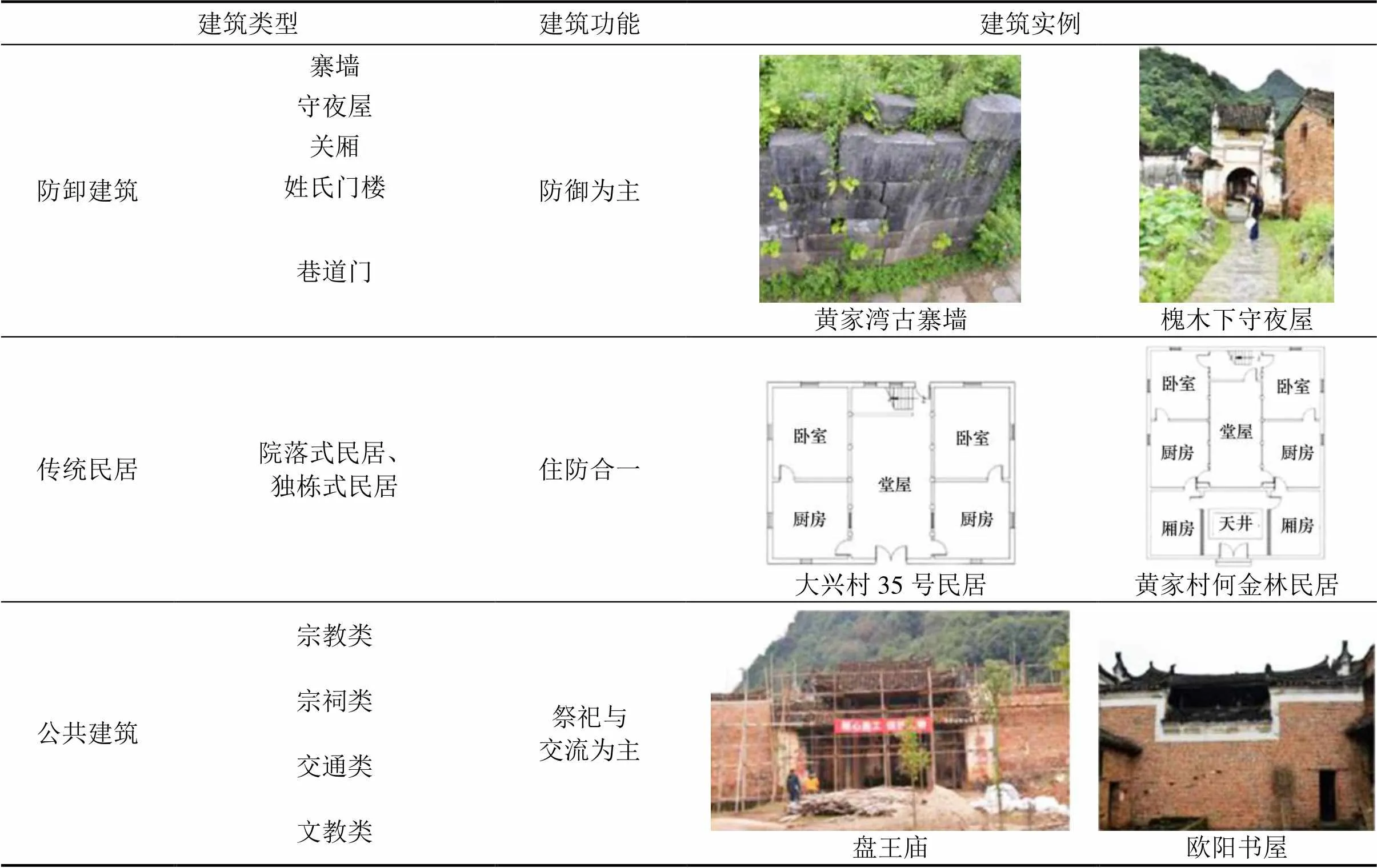

根据建筑功能的不同,笔者将勾蓝瑶寨传统建筑分为防御型建筑、传统民居和公共建筑3种类型。防御建筑主要由古寨墙、守夜屋、关厢、姓氏门楼和巷道门构成,其功能单一,以防御为主,通常在建筑上设置枪眼、瞭望孔等,用以战时抵御外敌。传统民居则是以院落式民居为主,主要是供瑶民们居住与抵御外敌之用,通常采用修筑封闭高大的外墙与设置狭小的门窗等防御措施,使民居形成了“住防合一”的功能格局。而公共建筑主要分为宗教类、宗祠类、交通类和文教类等,其功能以祭祀和交流为主(见表1)。

3 勾蓝瑶寨防御型建筑的防御性 分析

3.1 寨墙

勾蓝瑶寨以自然村落为基本单元,3个自然村落组合成整体,其布局顺应山形地势走向。在聚落外围建古寨墙,用以明确聚落的外围边界,从而形成聚落外部“目标加固”的布局防御模式。此种防御模式极具完整性和排他性,是最为有效的防御形式之一[10]。寨墙依势而建,延续至山腰,与寨外的8座大山结合形成一个封闭的整体。原寨墙全长约为2 000余m,现今尚存800余m。寨墙用青石错缝砌筑,在中部设有寨门,并在寨墙上砌筑石墙门楼等防御设施。石墙门楼通常供守寨人居住、瞭望和把守,门楼上设有瞭望孔和枪眼,楼里存放着刀枪弓箭等武器。寨墙上设置警钟,如遇外敌入侵,即敲响警钟,瑶民们便携带武器前来作战。勾蓝瑶寨寨墙作为防御体系中最基础的组成部分,与四周的群山这一天然屏障结合起来,一方面封闭了聚落的外部空间,另一方面对聚落薄弱部位进行有效加固,全面地提高了聚落外部的防御性[11]。

表1 勾蓝瑶寨传统建筑分类表

3.2 守夜屋与关厢

守夜屋与关厢是勾蓝瑶寨防御体系中重要的组成部分,除了对主要节点进行防御加固之外,也使聚落内部的监视功能得到进一步强化。

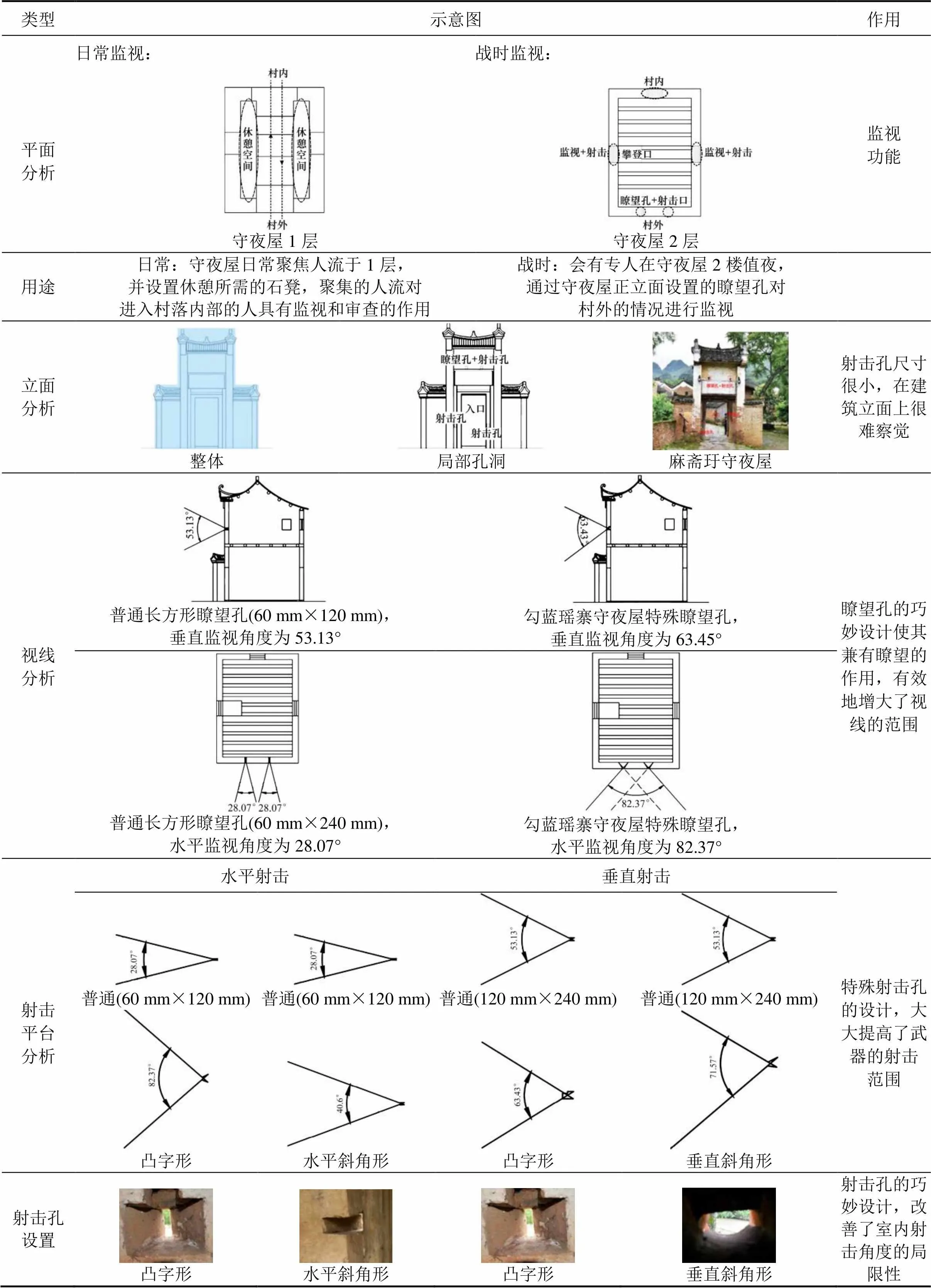

守夜屋建于自然村的主路口上,1层设有大门,2层设置瞭望孔和枪眼。2层空间狭小,仅够1人活动,供瑶民守夜之用。如遇到险情,守夜人便会敲响警钟,通知村中的各家各户进入战时防御状态。旧时勾蓝瑶寨守夜屋多达10余座,现仅存槐木下守夜屋与麻斋圩守夜屋两座。从防御角度来分析,守夜屋的防御性主要体现在:1) 对自然村落内部空间的把控与收口作用。守夜屋位于自然村落的主要出入口之上,不仅封闭了自然村落的内部空间,还起到了监视内外进出人流的作用,类似于袋子中袋口的作用。2) 守夜屋的细部防御设计。守夜屋在立面上设置枪眼,尺寸约为60 mm×120 mm,在建筑立面上很难让人觉察。细小的枪眼,不仅是攻击武器的施展平台,还具有瞭望监视的作用。根据枪眼的视线分析,守夜屋四面的枪眼所形成的视域几乎覆盖了守夜屋四周的全部区域。除此之外,瑶民将守夜屋上的枪眼设计成凸字形,通过守夜人的自身移动,对守夜屋周边的区域进行多角度的监视。同时,凸字形的枪眼也有效地改善了传统枪眼的直线式射击的模式,只需在内部调整角度,就可实现多角度射击,大大提高了守夜屋抵抗入侵的能力(见表2)。

表2 勾蓝瑶寨守夜屋防御性分析

关厢建于单个村落通往寨内其他村落的道路之上,每到夜晚时分,守夜屋与关厢同时关闭,从而切断了自然村通往外面的所有通道,形成一个完全封闭的整体[12]。旧时勾蓝瑶寨关厢数量较多,但现在勾蓝瑶寨已没有遗存下来的关厢,传统的关厢都在20世纪60年代被毁坏,只有门槛石还保留至今。根据村中老人回忆与相关资料考证,关厢的建筑形制与守夜屋类似,共有2层,1层设置大门,2层设置瞭望孔,但整体尺度略小于守夜屋,且底层也没有供人休息的场所。

3.3 姓氏门楼与巷道门

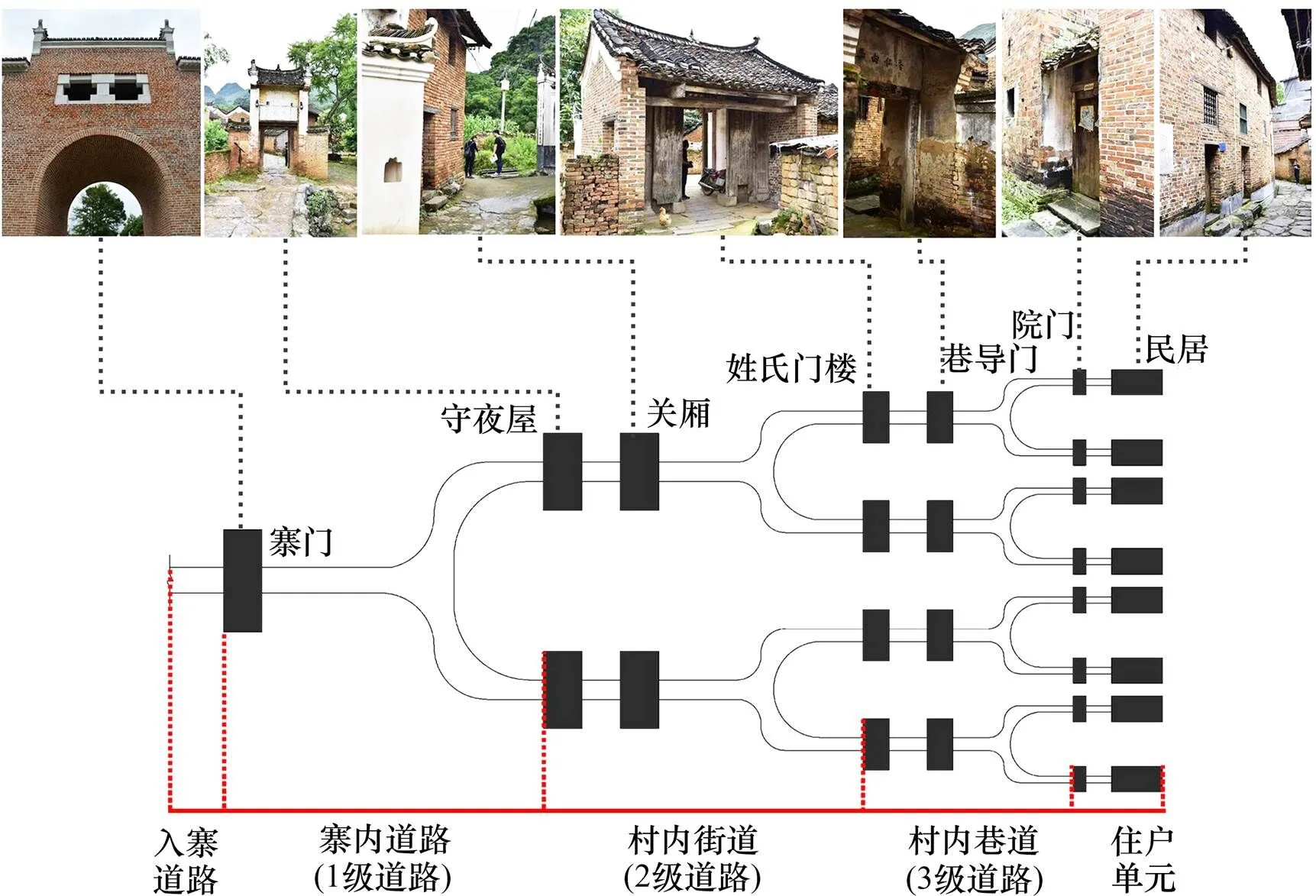

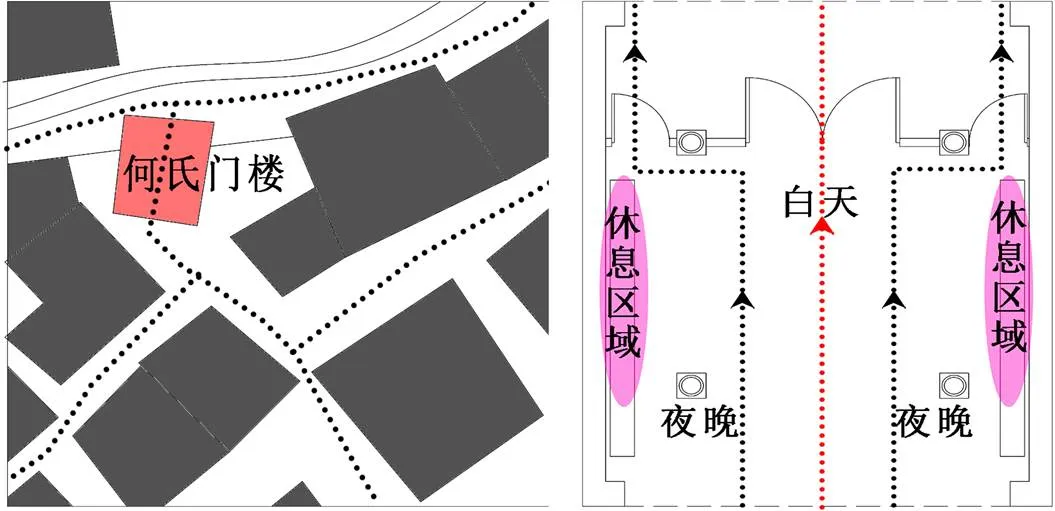

勾蓝瑶寨瑶民按同姓血缘依亲疏等级聚居于一个空间组团中,而每个空间组团又由若干个住户单元围合而成,住户单元用高耸的围墙牢牢围住,从而形成一个封闭的组团空间。姓氏门楼是聚落居住组团的唯一出入口。入夜时分,自然村中的守夜屋、关厢与居住组团的姓氏门楼紧闭,形成封闭的防御空间(见图1)。若敌人闯入该空间内,将难以脱身,很容易被抓获。姓氏门楼平面呈方形,形制规则,是各姓氏宗族的代表性建筑之一,其等级低于姓氏祠堂。姓氏门楼面宽比守夜屋宽,设有正门与侧门。傍晚正门关闭,留有侧门出入,侧门较为狭窄,仅可容单人通过(见图2)。

图1 勾蓝瑶寨路网节点分析

图2 勾蓝瑶寨何氏门楼防御分析

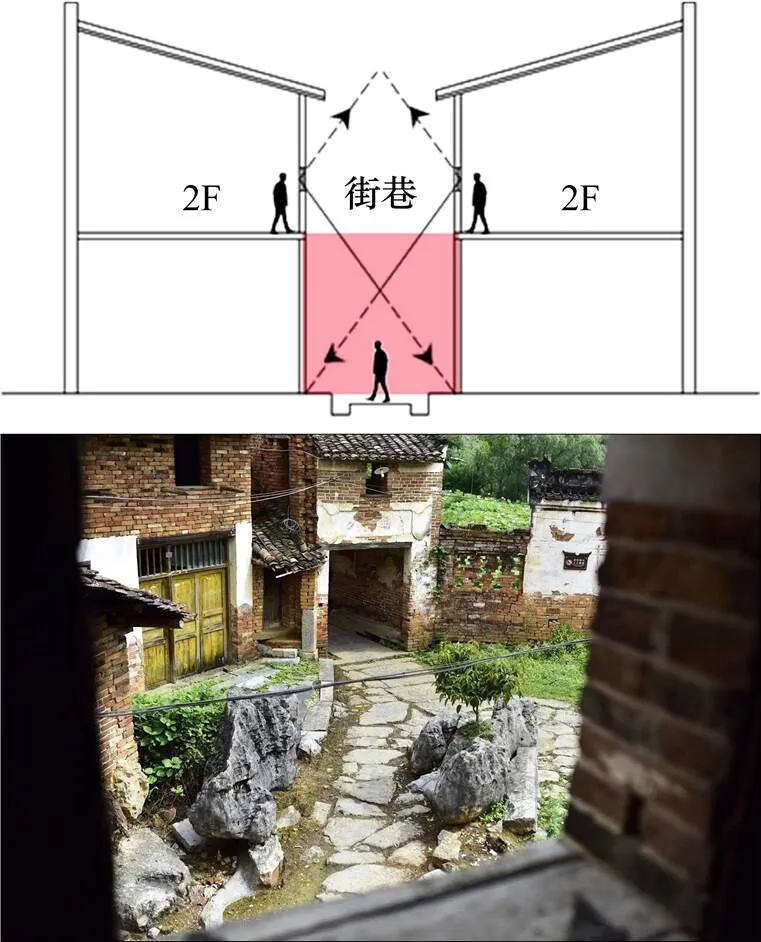

古时,勾蓝瑶寨姓氏门楼内的每条巷道均设置巷道门,现仅存2处,均位于上村欧阳氏聚居之地。巷道门是通往民居建筑主要出入口的关键节点,也是巷道内的唯一关卡。巷道门开闭时间与姓氏门楼相同,每到夜晚,瑶民就会将其关闭,形成封闭的巷道空间(见图3)。巷道门内的巷道空间狭小且迂回曲折,外敌初入其中,犹如进入迷宫,很难辨别方位。巷道门阻隔了进入民居建筑的通道,且分隔了街巷空间,使街巷空间层级分明,增强了街巷空间的防御性[13]。

图3 巷道门空间阻隔

4 勾蓝瑶寨传统民居的防御性分析

4.1 合理分区

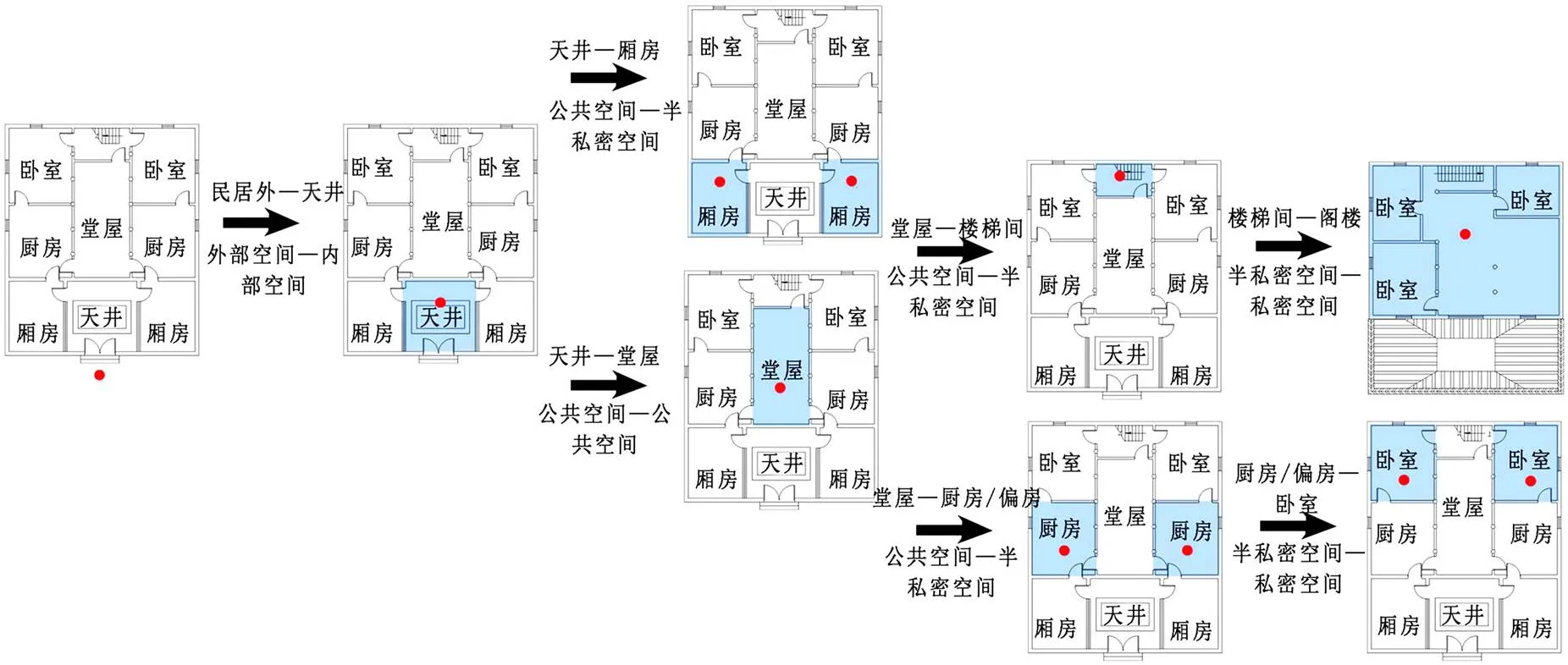

勾蓝瑶寨早期民居建筑为干阑式建筑,下层架空,上层住人[14]。这种建筑形式虽利于通风防潮,但不利于抵御外敌。随着汉文化的不断影响,勾蓝瑶民们将干阑式与天井式院落的布局形式相结合,从而形成特殊的居住形式。从防御角度来看,民居建筑有着明确的功能分区和居高就住的防御特 点[15]。为了防止外敌到达房屋内部私密空间,勾蓝瑶寨传统民居将私密空间置于较难直达的正屋内侧或阁楼(见图4)。

4.2 民居楼梯

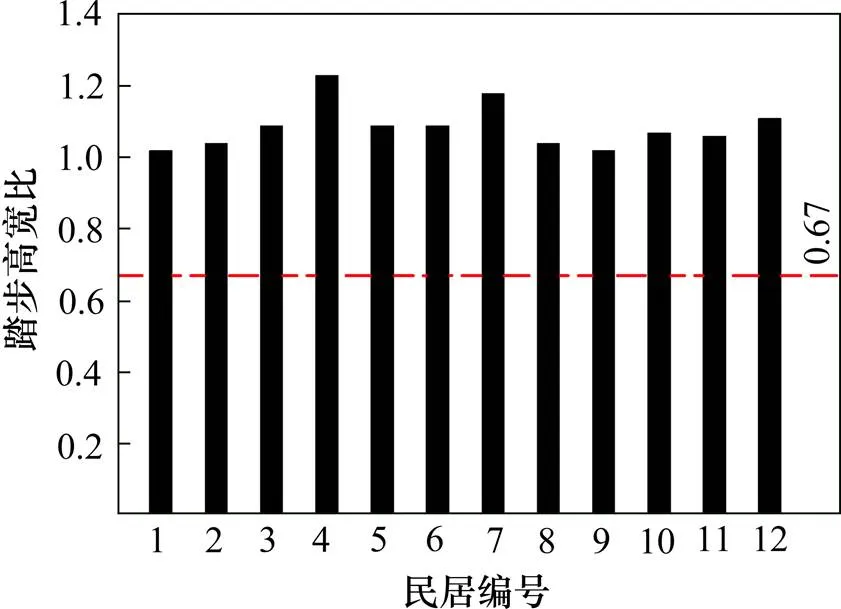

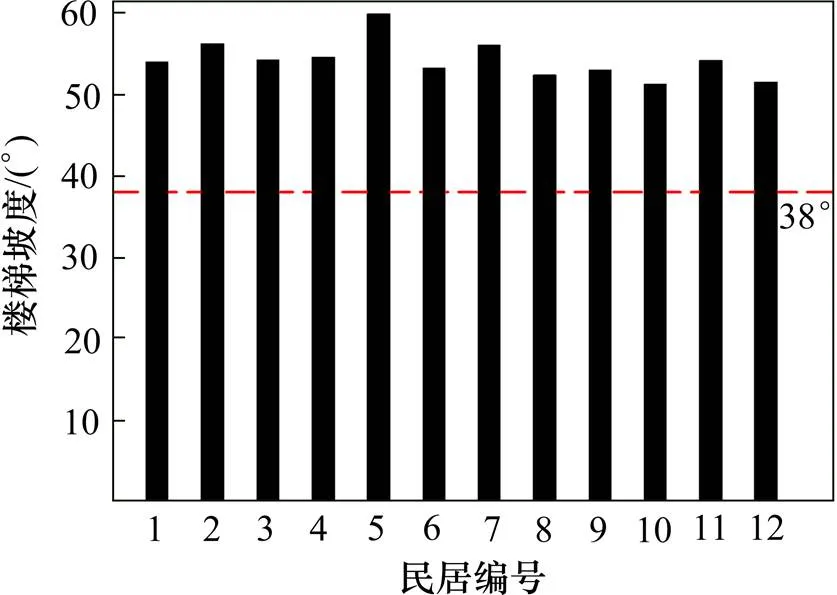

从空间布局看,勾蓝瑶寨传统民居的楼梯位置较为隐蔽,通常设置在堂屋后面极小的空间内,不易被外人发现。瑶民在建造楼梯的过程中,将防御的需求考虑到其中,设置较大的楼梯坡度,不易于人的攀爬,使得瑶民们在阁楼便可抵御外敌入侵2楼的私密空间。笔者选取勾蓝瑶寨内12栋传统民居,计算其踏步高宽比,发现其比值范围在1.02~ 1.23之间,均大于现行的《住宅设计规范》(GB50096—2011)的高宽比(见图5)。而楼梯坡度的范围在51.34°~59.97°之间,均大于人体工程学中适宜人体攀爬的楼梯坡度[16](见图6)。勾蓝瑶寨楼梯的这种营建方式,有效地阻碍了外敌通过楼梯达到阁楼,使阁楼易守难攻,加强了民居内部的防御性。

图4 勾蓝瑶寨传统民居分区与流线分析

图5 传统民居楼梯踏步高宽比分析

图6 传统民居楼梯坡度分析

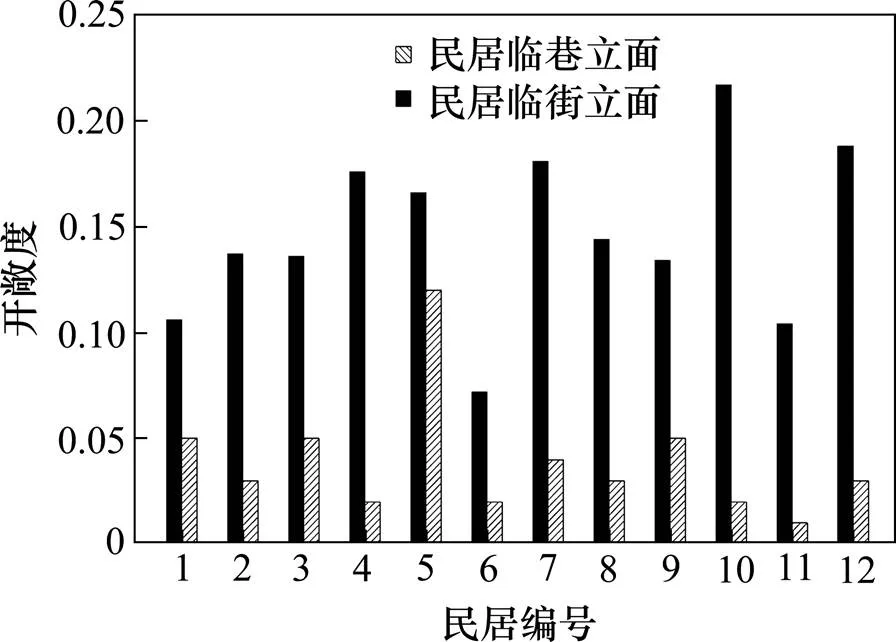

4.3 外部界面的封闭性

勾蓝瑶寨传统民居的外界面,尽管在材料与工艺上略有差异,但均具有一个共性特征,即对外封闭严密。民居底层一般不开窗,部分开设小窗,2层及以上开设狭小的窗户,从而使得外部界面封闭严实,满足勾蓝瑶寨防御的需求。笔者通过对勾蓝瑶寨传统民居外部界面的分析,发现其外部界面门窗较小,整体外部界面封闭度较高(见图7),这种界面封闭的营建手法对民居的防御是十分有利的。除此之外,勾蓝瑶寨传统民居在2层及以上楼层的外墙上开设狭小的窗洞,除了满足2层及以上楼层的日常采光与通风之外,在战时或突发情况发生时,其还具有瞭望与放哨的作用(见图8)。

图7 传统民居外部空间界面开敞度分析

图8 传统民居2层外窗视线分析

5 结论

1) 从瑶族的发展历史入手,介绍勾蓝瑶寨的起源,并从宏观、中观和微观3个层面,系统地阐述勾蓝瑶寨“外部空间设防——内部空间设防——传统建筑设防”的3个层级防御体系。

2) 勾蓝瑶寨中的防御型建筑从外至内依次为寨墙、寨门、守夜屋与关厢、姓氏门楼与巷道门,形成了封闭完备的防御体系。防御型建筑的功能明确,在建筑的细部构造上突出防御功能,设置瞭望孔及枪眼等,瞭望孔对进出人流起到监视和控制作用;凸字形枪眼改善了传统枪眼的直线射击模式,可实现多角度射击。

3) 勾蓝瑶寨中传统民居的防御性主要体现在内部楼梯和外部界面上。楼梯的坡度在51.34°~ 59.97°之间,远大于人体工程学中的适宜攀爬坡度,有效阻碍了外敌入侵;民居外界面的封闭度较高,有利于民居的防御。

[1] 张有隽. 瑶族历史与文化[M]. 南宁: 广西民族出版社, 2001. ZHANG Youjuan. History and culture of Yao nationality[M]. Nanning: Guangxi Ethnic Press, 2001.

[2] 任涛. 湘桂边界平地瑶述略[J]. 民族论坛, 1996(4): 81−86. REN Tao. A brief account of Pingdi Yao at the boundary of Hunan and Guangxi[J]. National Forum, 1996(4): 81−86.

[3] 宫哲兵. 从《千家峒》文献考证瑶族逃离千家峒事件[J].广西民族研究, 1998(3): 74−83. GONG Zhebing. A textual research on the escape of Yao from Qianjiadong from the literature of Qianjiadong[J]. Guangxi Ethnic Studies,1998(3): 74−83.

[4] 刘自标. 试析江永“女书”与瑶族的历史渊源[J]. 贵州民族研究, 2000(4): 84−88. LIU Zibiao. An analysis of Jiangyong’s “Nushu” and the historical origin of Yao nationality[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2000(4): 84−88.

[5] 黄为隽, 王珣, 侯鑫. 古寨亦卓荦——山西传统聚落“砥洎城”防御性规划探析[J]. 城市规划,2002(10): 93−96. HUANG Weijuan, WANG Xun, HOU Xin. The ancient village is outstanding: Defensive planning of “Diji City” in Shanxi traditional settlement[J]. City Planning Review, 2002(10): 93−96.

[6] 楼庆西. 郭峪村——中国古村落系列[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2004. LOU Qingxi, Guoyu village: Ancient villages series of China[M]. Shijiazhuang: Hebei Education Press, 2004.

[7] 王绚, 黄为隽, 侯鑫. 山西传统堡寨聚落研究[J]. 建筑学报, 2003(8): 59−61. WANG Xun, HUANG Weijuan, HOU Xin. Study on the traditional fortress settlements in Shanxi province[J]. Architectural Journal, 2003(8): 59−61.

[8] 吴滔. 县所两相报纳: 湖南永明县“四大民瑶”的生存策略[J]. 历史研究, 2014(5): 61−78, 190. WU Tao. County and Suo Two-phase Report: The survival strategy of four great Minyao in Yongming county, Hunan province[J]. Historical Studies, 2014(5): 61−78: 190.

[9] [日]布野修司.世界住居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011. Funo Shuji. World residence[M]. Beijing: China Construction Industry Press, 2011.

[10] 吴庆洲. 中国军事建筑艺术[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2006. WU Qingzhou. Chinese military architectural art[M]. Wuhan: Hubei Education Press, 2006.

[11] CHANG C Y. Relationships between landscape ecology structures and residents’ satisfaction with their living environment[J]. ACTA HORTIC, 2004(23): 261−267.

[12] Lander, Paul Wesley. Urban landscape aesthetics and water use in the western united states[D]. Boulder: University of Colorado At Boulder, 2005.

[13] Gloris Heimsath. Behavioral architecture[M]. London: Mcgraw-Hall Book Company,1997: 36−62.

[14] Paul Oliver. Encyclopedia of vernacular architecture of the world[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[15] 李敏. 湘南地区瑶族传统民居群落研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2013. LI Min. Study on traditional building and tribes of Yao in Southern Hunan[D]. Changsha: Central South University of Forestry Science and Technology, 2013.

[16] 柴春雷. 人体工程学[M]. 2版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009. CHAI Chunlei. Ergonomic[M]. 2nd ed. Beijing: China Construction Industry Press, 2009.

Research on defensiveness of traditional buildings in GoulanYaozhai, Jiangyong County, Hunan Province

LI Zhe, LIU Zhun, SHI Lei

(School of Architecture and Art, Central South University, Changsha 410075, China)

Based on the field survey of the traditional architecture of Yaolan Village in Goulan, this article analyzed the historical background of the Yaolan Village of Jiangyong County through combing the history of Yao nationality in Jiangyong County, and systematically analyzed the BlueYaozhai hierarchy defense system from the macro, meso, and micro perspectives. This article took this as the entry point, selected the GoulanYaozhai traditional building as the research object, combs the composition of the GoulanYaozhai traditional architecture, distinguished the main functions of different types of buildings, and highlights the analysis of the GoulanYaozhai defensive architecture and tradition. The defensive characteristics of the dwellings provided the basis for the in-depth study of the defensive character of the GoulanYaozhai settlement and the effective protection of the traditional dwellings in the GoulanYaozhai.

Yao; GoulanYaozhai; traditional architecture; defensive

TU-092

A

1672 − 7029(2019)08− 2062 − 08

10.19713/j.cnki.43−1423/u.2019.08.024

2019−04−23

国家自然科学基金资助项目(51308548);湖南省自然科学基金资助项目(2018JJ2525)

李哲(1982−),男,湖北天门人,副教授,博士,从事建筑设计及其理论研究;E−mail:382888561@qq.com

(编辑 阳丽霞)