基于扎根理论的在地化创作方法研究

——以礁溪生活学习馆为例

2019-09-11宋靖华朱羽翼游绍勇

宋靖华 朱羽翼 游绍勇

SONG Jinghua,ZHU Yuyi,YOU Shaoyong

1 武汉大学城市设计学院

2 四川东升工程设计有限责任公司

全球化带来了城市建设和建筑风格的快速更新,同时也冲淡了各个城市的主体文化意识,导致了千城一面、文化趋同的现象,产生了工业标准化、地域文化个性与环境的背离,全球流行文化与本土族群的主体文化意识的背离等问题。这些矛盾可分成两种基本类型,即历史维度的现代性冲突和地域维度的全球性冲突。全球化过程繁荣的实质是,在现代化过程中全球不同内涵、脉络的文化系统如何在一个跨域的发展框架中建构融洽相处的关系形式的问题。

在全球化的冲击下,本土文化中留存的结构性文化承载着本土社会中更深层次的传承、融合、发展的意义。一方面,全球化导致在地的断裂与转位;另一方面,它又促使地域、社区的意识觉醒。大量亟待重新梳理和重构的具有混杂性、连通性、依存性的碎片化的元素和关系由此产生。

扎根理论作为质性研究的传统方法,将灵活性和循环性贯穿于资料收集和分析的过程中,通过全面直接的观察、调研及资料收集,能够为理论解释模型的建立提供重要依据。本研究旨在采用扎根理论的研究方法对各种在地化创作方法及其存在基础进行深入研究,以期为进一步深入研究建立框架体系。

1 基于扎根理论的在地化创作方法

1.1 研究对象

研究建筑在地化的创作过程和识别相关影响因素,用定性研究方法剖析在地化过程,通过研究者与被研究对象之间的互动来进行深入、细致的研究,然后得出一个对事物本质比较全面的解释性理解。

采用目的抽样法选择当代同时期的建筑师的在地化建筑实践,对多位建筑师的在地建筑论文、评论、言论、访谈等进行综合分析,运用扎根理论的研究方法,识别在地化创作过程中的相关影响因素,进而推导出在地化的内在逻辑。

1.2 研究方法

扎根理论(Grounded Theory)由美国社会学者格拉泽和斯特劳斯(Glaser &Strauss)提出[1],它是一个不断提出问题、进行比较、建立分类、建立联系和发现理论的过程[2]。扎根理论方法的核心是系统收集和分析资料的过程,既包含理论归纳,又包含理论演绎[3]。其分析过程可以分为三个主要步骤,依次为开放性编码、轴向性编码、选择性编码。开放性编码是用概念来标示资料和现象的资料诠释过程,通过拆解和理解文本来确认和发展概念,并对其进行比较分析,最终提取范畴,涉及概念化、概念分类、范畴化三个步骤;轴向性编码是从已有的范畴中选择出最能体现研究文本主题的范畴;选择性编码是从主范畴中甄别核心范畴,围绕核心范畴把其他主范畴系统有机地联系起来,构建一个新的理论框架,同时回到原始资料中验证其相互间的关系。

1.2.1 资料收集

运用扎根理论中的个人访谈法和参与观察法收集资料。访谈结束后,及时将访谈录音转为文稿,并结合访谈中所记录的非语言信息进行文稿整理。在扎根理论研究中,资料的收集与分析过程交互进行,因此在获得数据后立即对其进行分析和编码,以产生新的概念和范畴,并与已形成的概念、范畴进行比较,据此进行新数据的收集和分析,直到理论饱和。

1.2.2 资料分析

资料分析主要通过逐级登录和归类实现。其中信息编码是最关键的环节,我们将其分为三个层级,即开放性编码、轴向性编码和选择性编码。开放性编码步骤为:1)赋予现象标签;2)发现类属;3)命名类属;4)概念化类属。轴向性编码的目的是发现和建立概念与类属之间的联系,分辨主从类属,以充分体现资料中各组成部分间的关联。选择性编码是在轴向性编码的基础上选择一个核心类属,并分析与此核心类属相关的信息,其步骤为:1)明确资料主题,描述主从类属及其相关维度;2)检验已建立的初步假设,填充必要的概念类属,选出核心类属;3)在核心类属与其他类属间建立系统的联系。

1.2.3 结果

(1)开放性编码:提取概念和初步范畴。通过对“在地化”创作过程相关影响因素的分析,提取18个初步范畴,如表1。

(2)轴向性编码:挖掘主范畴。运用轴向性编码对18个初步范畴继续归类,挖掘出4个主范畴,如表2。

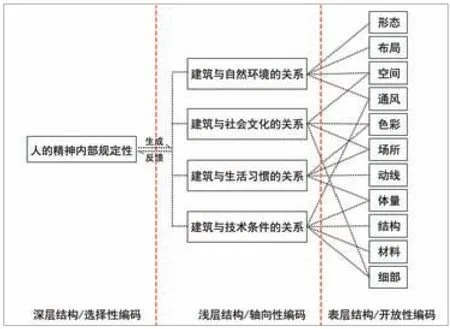

(3)选择性编码:确立核心范畴。经过选择性编码,梳理出在地化创作方法的核心范畴,即在地建筑的精神内核,反映不同建筑师处理全球化、本土化与在地化问题时不同的世界观、人生观、价值观,这也是建筑创作的本质和原点。

基于以上探讨,将乔姆斯基语言学中的“转换生成理论”引入建筑学,丰富建筑在语言学维度的内涵,并希望以此为基础建立一种对建筑分析和设计有益的方法论。根据乔姆斯基的“转换生成理论”,语言的生成是语言“深层结构”经由“转换生成机制”转换生成“表层结构”。

表1 开放性编码

表2 轴向性编码

通过对建筑进行“转换生成理论”下的语言学特征辨析,在地化创作的分析层面存在“深层结构”“浅层结构”“表层结构”的转换(表3)。“深层结构”是人的精神内核,体现为世界观、价值观、人生观,是建筑创作的原动力,只有具备深层结构特征的建筑才能获得普遍的认同感,并获得持续的生命力;“转换生成机制”产生“浅层结构”,它是建筑与自然、文化、习俗、技术的关系,建筑并非独立存在于世界,而是与世界万物相联系;“表层结构”是建筑的外在形式,包括形态、体量、结构、空间、材料、细部、色彩等信息,不同的信息组合方式会生成不同的建筑外在形式,因而表层结构具有多样性和可变性。

表3 在地化创作的分析层面

深层结构决定并生成浅层结构,浅层结构反映并反作用于深层结构。人的世界观、价值观和人生观决定了建筑和自然、文化、习俗、技术的关系,不同人的世界观、价值观和人生观不同,他们处理上述关系的手法也会不同。浅层结构决定并生成表层结构,表层结构表现并丰富浅层结构。浅层结构是对建筑与自然、文化等之间关系的认识,是引导实践的一种内在规则,根据规则将建筑的形态、体量、空间、布局等信息进行组织,形成建筑的外在形式。表层结构虽然具有多样性,但都是对浅层结构的表达(图1)。

以下结合台湾建筑师黄声远1的礁溪学习生活馆进行设计解析。

1 结构关系的转换

2 在地化创作建筑实践

礁溪学习生活馆(以下简称“学习馆”)位于台湾省宜兰县礁溪乡(图2),功能为户政事务所、卫生所、新住民学习生活馆,总建筑面积3 327.22m2,建筑地下2层,地上5层(图3)。这里拥有清幽的自然环境、多元的社会文化、恬静的生活习俗、质朴的技术条件。黄声远的设计立足于对人的尊重,满足了本地族群对自在生活的精神追求。我们运用扎根理论的方法,梳理了他在地建筑设计的研究过程(表4)。

2 宜兰区位图

3 学习馆现状图

表4 研究过程

2.1 在地化演绎

宜兰山水丰富,恬静自在,这种“自在”融入了宜兰人的世界观、价值观、人生观。黄声远作为一名在地建筑师,承袭了宜兰的“自在”情结,敏锐地捕捉到当地人对“自在生活”的精神需求。在学习馆的设计中,他回归对人的尊重和关怀,通过对社区人群的细化研究,探究不同人群对空间的期望,并合理做出差异化的设计回应,让生活在这里的人都能获得一份“自在”的感受。围绕“自在生活”的深层结构,黄声远尊重当地自然环境,延续当地的社会文化,保留人们的生活习俗,合理运用当地的技术条件。

基地东高西低,最大高差达1.5m。为避免对地形的破坏,学习馆顺势而建,并与自然山体五峰旗对话,整体呈现出一种自由生长的有机形态,这种形态适应了当地的多雨气候。利用出挑的水平楼板削弱建筑的体量感,让建筑融入自然。建筑的庭院内部保留的大榕树、椰子树和植被等原生生态元素被创造性地融入梯田、溪石等农业地景中,形成了富有活力的半户外庭院空间(图4)。运用曲折的楼梯空间、倾斜的墙体和结构构件、穿插回旋的公共廊道等建筑元素(图5,6),塑造了五峰旗中“游走山林”的空间体验。除此之外,五峰旗的河阶分为三层,每一层都有不同的风景,是当地人儿时的记忆。建筑内部通过回转连续的空间和穿透的视线,让人们在各层看到的自然景观均不相同。

学习馆对社会文化进行了延续与表达。建筑保留了古巷,并借用古巷中的红砖将人们引入到建筑当中。古巷通往当地最大的协天庙,协天庙的保留是对宗教文化的尊重,也是对街道所承载的生活空间的延续。多元的宗教文化和开放的温泉文化共同塑造了建筑空间的包容和开放(图7)。细腻的建筑围护构件隐喻农渔文化,建筑栏杆的随意穿插犹如路边的稻草。建筑以灰白两色为主,点缀了红、黄、蓝、绿四种颜色,增强了建筑的视觉感官体验(图8)。

学习馆保留了本地的生活习俗,延续了当地“慢生活”的节奏。建筑设置多处可供逗留、闲聊、活动、交友的场所,如入口广场、休息平台、可上人屋顶、休息座椅等。半户外庭院空间和半开放的遮蔽结构成为人们聚集的场所,承载着大家休闲时光里惬意的回忆。建筑的布局让出了一条供人行走的道路,它连通了社区、古巷、庭院及学校。如此一来,古巷的记忆、居民送孩子上小学的小路都得以保留,人们的日常生活并没有发生改变,空间品质却得到提升。建筑保留了人们“游走山林”的行为习惯,取消了严格意义上的主次入口,人们可以按照自己的意愿从各个小道进入建筑内部。建筑动线设计出曲折向上的走势,是对小孩喜爱攀爬的行为模式的回应,同时也是对过去山林生活体验的延续。

在合理运用当地技术条件方面,学习馆使用了四棱砂岩、水洗石、红砖、马赛克砖、木材等乡土材料,以及混凝土、玻璃等现代材料。乡土材料独特的质感具有唤起大众对宜兰地区乡土建筑联想的特殊意义。建筑的细部处理得随意又细致,主要运用了砖砌、石砌、洗石子、磨石子、绑扎等低技术来处理材料,例如栏杆和排水管采用了一种简易的绑或搭的方式,温暖的材料附着在自身粗糙的栏杆材料上,让人倍感亲切。学习馆在构造上是简易的框架结构,虽然强调了有机的形态,但仍然可看出其整体的结构是以框架与单元空间相结合的方式。在夏季多雨、闷热的宜兰,这种通透的结构组织方式十分利于通风(图9)。

4 半户外庭院空间

5 游走的空间体验

6 游走的空间体验

7 开放的空间

8 灰白建筑中点缀红、黄、蓝、绿

9 结构通风示意图

2.2 作品成果

作为政府办公楼,学习馆除了具有办公和学习的功能外,还增加了社交功能。包容和差异性的空间设计容纳了多种活动需求,能够让不同人群在相应空间中感到舒适和自在,而空间的回转连续和视觉的穿透则触发人们在其中不期而遇的情景。通过标识和材质变化让不同功能的房间相互区别,避免在使用过程中产生混乱。它打破了传统办公建筑的方盒子形象,外立面的破碎化连结了人与自然,实现了最大化的自然融入。除此之外,学习馆的有机形态对当地地貌的巧妙呼应,以及外部庭院对地形差异的适应性设计,使得地方差异性得到了强化,引发了人们对以往生活的记忆和地域文化的联想以及更多的认同感。学习馆在建构及材料细部处理上的用心,特别是乡土材料在细致与粗糙之间的变化,丰富了人们的感官体验。学习馆不仅是礁溪居民的重要活动场所,还是宜兰市公共空间的一部分,它所具有的独特地域文化吸引了全球各地的游客,给当地带来了可观的经济收益。

3 结语

全球化与在地化的关系并非完全针锋相对,就如法国哲学家德勒兹提出的“兰花与黄蜂”的概念,它们一个是静态,一个是动态,两者是异质因素,却构成了一种合作共生的生态模式。德勒兹认为,这其实是一种双重的释放与捕捉。同样,全球化与在地化是两个异质元素间的双向生成,在地化实际上是全球化的解域化和再辖域化的运动。在地化成为全球化的参与者,如同黄蜂成为兰花繁衍的传播者。国际与本土、全球化与在地化,都呈现一种既互相挣脱又互相依附的关系。新时期,寻找全球化和本土化之间的共赢成为社会舆论的焦点,而在地化就是实现共赢的一个切入点,既主动把握世界先进性,又自觉传承本土精神文明。在地化创作要求设计师对自身文化进行传承和发展、批判与创新,从被动发展转变到主动思考,再积极融入世界。每个地域的本土文化均有其自主生存权,在地化就是在努力寻求本土化和全球化之间的沟通与多元并存。在地化创作让建筑师从多元文化的本质出发,在不同文化传统间建立沟通。

扎根理论是科学的定性研究方法,以此剖析在地化创作过程这一动态又复杂的现象背后的内在逻辑及相关影响因素,梳理在地化创作过程中不同建筑师由于创作原点的不同造就的复杂、多样的表现形式,但其内在逻辑却是一致的。由此,提出“深层结构—浅层结构—表层结构”的在地化创作方法,以黄声远的学习馆为例,运用扎根理论的逻辑和创作方法对其在地化过程进行演绎。黄声远的作品并非是对自我风格的标榜,而是立足于对本地族群日常生活的尊重和照拂,同时展现出现代性和独特的地方性,由此触动人心。

基于扎根理论的在地化创作方法,有助于引发建筑师对建筑创作本质的思考,破解滥用地域符号和千城一面的困境,让建筑师重新思考建筑与自然、文化、生活、技术之间的关系,突破惰性的定式思维,转向开放的整体设计思路,最终实现全球化和本土化的共赢局面。

注释

1 黄声远,出生于台北市,1986 年毕业于东海大学建筑系,1991年获得耶鲁大学建筑学硕士学位,曾于洛杉矶Eric O.Moss 建筑师事务所任专案助理,随后于北卡罗纳州立大学建筑系任助理教授。1994 年回台湾后,他选择来到宜兰县作为其建筑事业发展的基点。黄声远的代表作有礁溪生活学习馆、罗东文化工场、杨士芳纪念林园、宜兰西堤社福馆及屋桥、梅津栈桥等。