城市交通枢纽空间TOD 模式发展的设计实践

——成都锦城广场东侧地铁P+R 停车场及地下空间设计

2019-09-11姜兴兴于玉龙

吴 昊 姜兴兴 于玉龙

WU Hao,JIANG Xingxing,YU Yulong

法国AREP 设计集团

随着中国现代化城市的快速扩张,交通便捷的近郊首先得到大量发展机会,汽车出行成为连接城市与近郊的主要交通方式,城市与郊区的发展趋于一种短暂的平衡,而这一时期的交通模式毫无疑问成为了限制城市进一步扩张的主要因素。如今这种平衡被更大规模的城市化进程迅速打破,取而代之的是一种新的城市发展模式,即TOD模式(Transit Oriented Development,以公共交通为导向的开发模式)。TOD模式通常建立在一个极其复杂的交通网络之上,通过在公共交通站点周边进行高密度的土地混合开发,来解决交通拥堵、环境污染等城市问题,同时围绕站点打造多层级慢行系统,建立步行友好型社区,以此作为城市可持续发展的回应。

TOD模式目前已经发展成为城市扩张的重要设计理论,但相关实践明显滞后于理论,正如库哈斯(Rem Koolhaas)在《S/M/L/XL》一书中提出的“类属城市”(General City),城市发展的均质化、无个性问题同样存在于TOD模式之中。同时,更加综合的建筑功能要求导致了建筑单体的规模与复杂程度呈现出前所未有的局面,建筑单体逐渐演变为一个复杂的综合体,承担更多的城市职能。相对于公共交通领域来说,综合交通枢纽正是建筑单体复杂性及功能复合化的典型体现。

1 项目概述

成都锦城广场东侧地铁P+R停车场及地下空间设计项目位于成都市南部高新区天府大道以东,天府城南CBD核心区域(图1),距离天府广场9.8km,周边聚集了商业、金融、会展、办公等功能。项目西侧为大型商业综合体环球中心,北侧为招商大魔方项目,东侧为锦江,南侧为绕城高速,所在区域是城南最重要的商圈之一。项目基地位于成都绕城绿化带之中,周边绿地、水体资源十分丰富,自西向东依次为锦城湖、锦城湖公园、锦江沿岸绿地等景观绿地节点,是成都公园城市理念规划的重要组成部分。

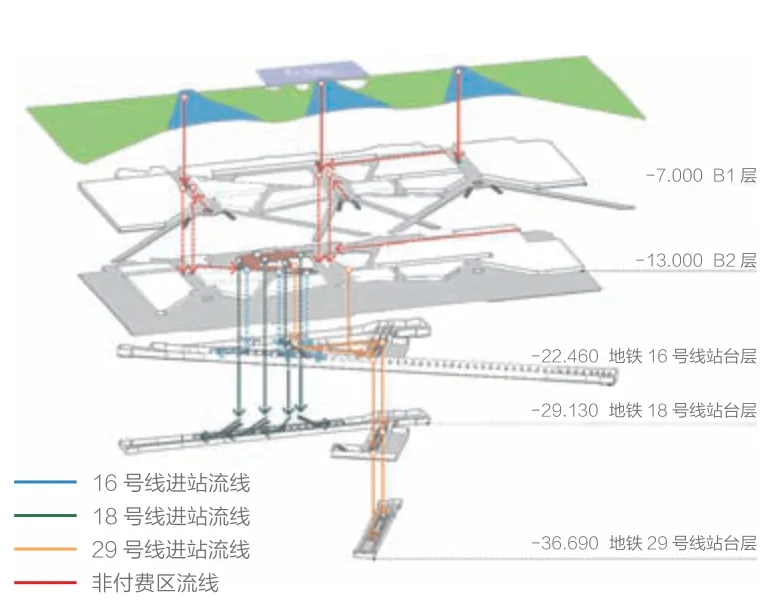

本项目是成都地铁18号线、29号线与16号线的三线换乘综合枢纽(图2),其中18号线是连接成都市中心与天府国际机场的机场快线,未来具有较大的机场换乘客流。西侧为已建成的1号线,是成都第一条连通南北的重要地铁线路,也是成都南北向的主要轨道交通线路,具有大量人流。多种不同的交通方式在此汇聚——地铁、公交、私家车、出租车和人行及慢行系统,如何有效地组织多种交通方式成为本次设计的重点(图3)。

本项目设计结合基地周边完善的公共交通系统网络,深入分析项目场地与城市文脉,旨在通过理性的设计手法、简洁的设计语言,合理地将公共交通枢纽、P+R停车换乘、城市航站楼、滨江城市公园、商业中心等多种业态的复杂功能整合到一起,为城市CBD核心区的交通换乘、休憩娱乐和商业消费提供一个合理的综合性解决方案,打造一个规模巨大且功能复合的城市交通综合体。

1 项目区位

2 基地位置

3 交通汇聚

2 连通——作为连接的枢纽

项目位于城市与自然之间的空白区域,设计采用人行下穿通道将东西两侧空间连通,打破自然与城市的边界,二者相互渗透,形成流动开放的开敞空间(图4,5)。

基地东侧为城市绿地,是锦江绿化体系的一部分,生态景观资源良好。整个建筑东侧结合台地景观设置下沉广场,既满足地下大量人群的快速疏散需求,又将建筑与西侧城市公园有机结合,模糊建筑与环境边界,让建筑以开放的姿态迎接城市公园。

基地西侧为环球中心商业综合体,存在大量办公人群与商业消费人群。三条东西向人行下穿通道与现有城市空间肌理呼应(图6),既是空间上的连通,也是城市与自然的连通,更是现代快节奏与传统生活方式的连通。想象人们在办公、购物之余,可以漫步于树荫之下,远眺锦江美景,回归成都传统生活方式。

4 连通城市与自然

5 下穿通道连接

6 方案生成过程分析

3 隐匿——巨大与消隐

随着城市的快速扩张,城市空间结构趋于复杂,建筑物的规模与功能也发生了巨大的改变,大型综合交通枢纽的出现正是城市公共交通空间结构复杂性在建筑单体上的直接反映。复杂的内部功能结构通常会带来巨大的建筑体量,这与强调建筑标志性与纪念性的观点不谋而合,但会带来一系列城市问题,如人性化街区尺度的缺失。

项目设计并未采用夸张的建筑造型与超尺度体量来引起视觉感官的刺激,而是以一种更柔和的方式来应对城市与环境,以营造一座城市公园为目的,拒绝纪念碑式的建筑单体,延续城市自然景观。设计从场地与功能出发,结合地铁站与城市公园,将建筑主体尽量设置在地下,大面积弧形种植屋面与地面公园融为一体,整个建筑消隐在公园绿化之中,只留下三个漂浮的弧形屋顶提醒着人们交通枢纽的入口,建筑自下而上逐渐生长,融于自然(图7~10)。

7 西南侧鸟瞰图

8 东侧透视图

9 东南侧鸟瞰图

10 总平面图

业主:成都交通投资集团有限公司

建设地点:成都市高新区

建筑设计:法国AREP 设计集团、中国中铁二院工程集团有限责任公司、四川省建筑设计研究院

主创团队:Étienne TRICAUD(铁凯歌)、Daniel CLARIS、姜兴兴、Luc NEOUZE、毛晓兵、于玉龙

技术把控:游驭鲲

AREP 设计团队:Auger TAULL、李金舟、张姗姗 、张剑华、吴昊、闫杰章、徐大林、余晓玲、周红月、汤理达

总建筑面积:149 066m2

结构形式:钢木混合结构、框架结构、框架剪力墙结构

设计时间:2016.05

4 复合——功能叠加、便捷换乘

地铁16号线、18号线、29号线以及通过地下通道连接的地铁1号线在本项目内形成了四线换乘枢纽,同时结合市民服务、配套商业、停车场等多种城市服务功能(图11,12),实现了综合交通枢纽的功能复合化。换乘流线设计以最短路线的便捷换乘为原则,多条地铁的换乘集中在基地东侧的换乘大厅区域,交通效率得以最大化(图13)。进站有两条主要流线,分别为由西侧地面至-13.000m标高,以及由东侧城市公园-7.000m标高直接进入-13.000m标高的付费区,流线便捷高效(图14)。出站同样有两条主要流线,出站时乘客可以由-7.000m标高直接进入下沉庭院及城市公园开敞空间,有利于大量人群的快速疏散(图15)。地铁18号线为天府国际机场的连接线,为了使换乘地铁的市民快捷地办理乘机手续,本项目在南侧设置了城市候机厅(图16),扩大了综合枢纽的功能范围。在项目北侧,我们设置了房管局、不动产登记中心、公积金中心和税务局的联合服务大厅及附属配套办公。在项目东侧及中部南侧,我们依托地铁换乘枢纽的大量人流,设置大量城市服务配套商业,通过下沉广场与东侧城市公园结合,将休闲生活与娱乐消费结合,为市民提供休憩生活场所。紧邻项目南侧,我们预留了一片区域,其功能灵活可变,可以作为办证中心的配套食堂等后勤服务设施使用。在项目东侧,我们设置了社会车停车场,满足办证市民、地铁换乘人群及服务大厅工作人员的日常停车需求。

11 总平面功能布局图

12 -13.000m 标高平面布局图

13 换乘流线

14 进站流线

15 出站流线

16 城市航站楼大厅效果图

5 安全——空间行为与感知

由于城市用地的日益紧张,建筑逐渐向空中发展,出现了大量的摩天楼;而轨道交通则更多利用地下空间,在节约城市用地的同时,还能直接与建筑地下室相连,进而缩短公共交通的通勤距离,避免恶劣天气对人们出行的影响。但地下交通空间在具有这些优势的同时,也会对人的心理产生消极影响。正如美国明尼苏达大学地下空间研究中心J·卡莫迪教授提出的观点——“人们之所以会在地下空间中产生一定的消极心理,主要是地下空间中缺少了自然的因素,如自然光、自然景观、自然通风,还涉及一些安全隐患的原因”。为削弱人们在地下空间中的不良心理感受与认知,在项目设计中设置采光中庭直达地铁站厅层,将自然光与新鲜空气引入地下空间(图17,18);在出站口设置下沉广场,体现出多首层的设计理念,将自然景观引入地下,实现地下空间地面化处理(图19),为旅客营造安全舒适的生理、心理环境。

17 换乘大厅空间效果

18 换乘大厅空间效果

19 东侧主入口透视图

6 屋顶——符号与隐喻

中国传统建筑对于建筑屋顶历来十分重视,除了等级森严的屋顶形制,层峦叠嶂的飞檐更是营造出中国古建筑群独有的壮观气势和灵动韵味。项目采用三个对称布置的弧形屋顶,作为对中国传统建筑文化的隐喻,营造具有东方气质的建筑形象。同时采用新型屋顶材料与结构形式,将现代建造技术与传统文化结合,满足交通枢纽对于空间跨度的需求。中轴对称的三个曲线屋顶整合了复杂的交通枢纽功能,漂浮于大地景观之上,营造出简洁鲜明的建筑形象,着墨不多,颇有中国传统山水画留白的意境。

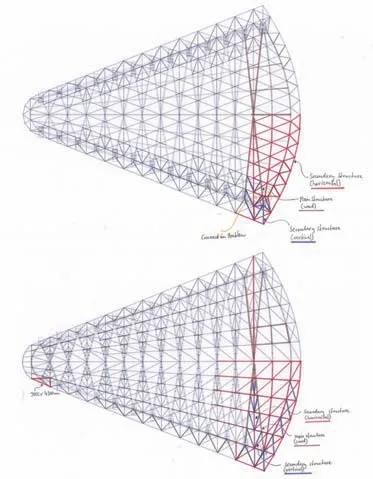

本项目的屋盖结构分为覆土区和ETFE采光区。覆土区采用混凝土框架结构(9m×9m标准柱网);ETFE采光区结构与之脱开,采用胶合木钢木结构,最大跨度达到了86m,营造出通透开敞的空间效果,结构构件与覆盖材料一起暴露,体现了建筑和结构空间一体化的设计理念,呈现出清新、舒适、和谐的独特美感(图20,21)。

其次,项目在结构体系及材料选择上力图体现环保节能的可持续发展理念。相对于混凝土结构和钢结构来说,木结构具有几大优势:首先,作为可再生的主要建筑材料,在木结构建筑生命周期结束后,木材仍可循环使用或者燃烧作为能源。而且从能源利用和空气、水污染等方面比较,木结构较其他结构对环境的影响也最小。其次,经实验表明,木结构建筑的采暖能耗比钢筋混凝土低20%以上;相比混凝土和钢材的大量生产能耗,木材的生产能耗要低75%以上,同时木结构能够抵御8级甚至更强烈的地震。木材和金属连接件形成的节点具有弹性和一定的变形能力,通过自身变形使地震力被有效消耗,从而确保建筑框架的整体安全性(图22)。而ETFE膜作为新颖的建筑立面材料,自重轻,能大幅减轻屋盖荷载,且具有高抗污、易清洁、长寿命、可循环再生等优点;其分割模数化、单元化的特性使其在维修时易于单个单元的替换,一定程度上降低了维护成本。

20 典型节点做法

21 室内效果图

22 结构方案优化

7 结语

本次设计旨在连通城市与自然,使人们的活动不被道路阻隔,能够自由步行于城市与自然之间,享受交通的便利与自然的舒适,营造一个充满绿色且开放的城市公共空间,打破建筑与自然的边界,相互渗透融合。一个复杂的大型交通枢纽就是一座城市,在建筑设计过程中体现了城市的诸多特征,如多样性、功能复合、开放性、公共性,营造功能复合的交通枢纽空间。同时设计强调空间活动的多种可能性,便捷高效的交通、丰富多彩的城市生活和自然惬意的滨江景观在此汇聚,互相交织,为传统生活方式的回归提供载体。