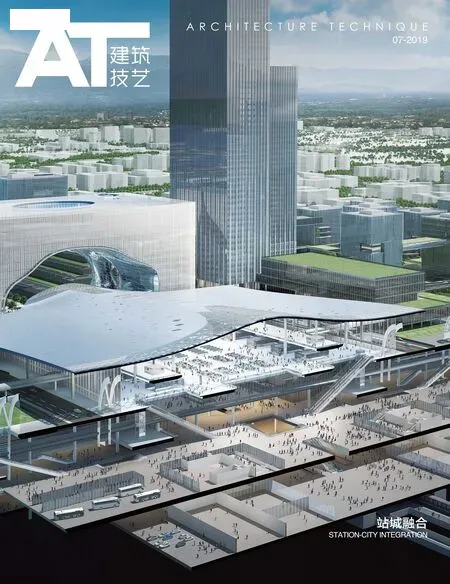

龙湖光年

——重庆沙坪坝高铁站

2019-09-11陆钟骁丁炳均马骕骦

陆钟骁 丁炳均 马骕骦

LU Zhongxiao,JUNG Byunggyoon,MA Sushuang

株式会社日建设计

沙坪坝距离重庆解放碑中心约10km,是重庆西部的主要商圈,同时这里也聚集了重庆大学、重庆师范大学等教育机构,是年轻人云集的场所。沙坪坝站曾因客流量减少而一度停运,但以成渝高铁的开通为契机,沙坪坝作为高铁入渝的第一大站,得以重新开发。除了成渝铁路(成都至重庆)之外,这里还承担着襄渝线(襄阳至重庆)、遂渝线(遂宁至重庆)以及川黔线(贵阳至重庆)等多条国铁线路,以及地铁1号线、9号线及环线的营运。除了交通功能之外,沙坪坝还引入了办公、酒店、服务公寓等复合设施。多种城市机能的融合叠加,造就了这个建筑面积48万m2的新沙区地标。

1 交通设施开发背景:国家与城市

沙坪坝车站始建于1979年,至今已经有近40年的历史。到2010年时随着重庆各个新车站和铁路建设的火热进行,老沙坪坝车站面临着客运量下滑、设施老旧等诸多问题。最终于2011年车站正式停运,准备改修。

与此同时,在国家大力发展西南成渝经济圈的背景之下,成渝铁路客运专线的建设也被提上日程。以成渝高铁的建设为引子,沙坪坝车站作为高铁进入重庆主城区的第一站,迎来了重生的时机。这次改修,并不仅仅停留在车站功能的升级,而是将沙坪坝车站作为一个集合高铁等交通功能与物业开发的复合枢纽进行再开发。依靠成渝专线,沙坪坝加入了重庆到成都的一小时经济圈,并作为重庆的门户,成为客流进入城区的第一个城市形象。重庆市内交通的引入使得沙坪坝枢纽成为区域地标,而成渝高铁的引入使得沙坪坝这一模式成为城市的名片,使其辐射的范围更广。

沙坪坝车站复合开发的特殊性,除了来自于它是位于高铁站上盖的开发之外,还得益于铁路部门和民营开发商的合作。通常,铁路及其附属设施的开发都由铁路相关资质单位承办。而在沙坪坝项目中,以上盖部分的地坪为界,地下部分及地上车站部分由铁投开发,而地上其余部分则交给民营开发商。2017年,龙湖得到了沙坪坝地块上盖区域的土地所有权。虽然所有权的划分线直截了当,但是为了能够实现项目功能流线及立面形象的统一,日建设计并没有受到所有权分界线的限制,而是对包括高铁进站口在内的地上部分以及地下地铁至地上城市核部分都进行了整体考虑。由业主与铁投相互协商,保证施工界面的梳理交接。这种高铁车站与周边共通开发的模式,是国内第一个高铁站城开发的实例,并被媒体称之为“沙坪坝模式”。

2 车站与城市的一体开发:以新站旧城的联合为契机,促进国家交通节点的形成

作为一个公共交通的节点,沙坪坝站汇集了国铁的远距离线路和地铁三线,已经成为一个重要交通枢纽。同时,沙坪坝老城区的基地北邻商圈、南邻住区、西接大学与公园。如何在兼顾交通功能的同时,承担起连接南北商住两区的城市功能,是这次设计的重点。

1 西南沙坪公园处概念效果图

2 总平面图

业主:重庆龙湖景楠地产发展有限公司

建设地点:重庆市沙坪坝区

日建设计团队:陆钟骁、向井一郎、丁炳均、大场启史、马骕骦、手钱光明、清水有、村松秀美、秋泽大、徐敏杰(建筑);郡幸雄、黑川巧(结构)

基地面积:85 120m2

占地面积:51 072m2

建筑面积:约480 000m2

商铺面积:约220 000m2

建筑层数:地上41 层(189.5m)

建成时间:预计2020 年(高铁已开通)

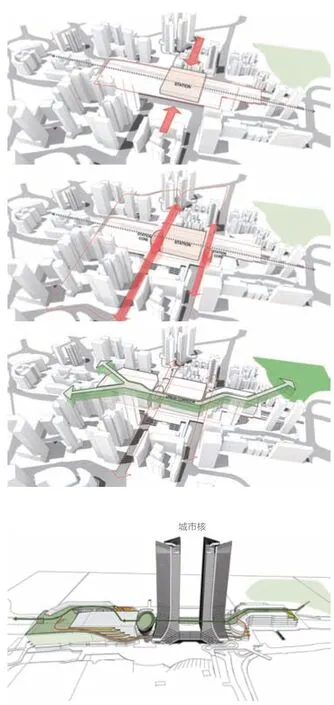

3 城市核概念效果图

4 基地交通分析

5 基地周边功能分析

6 功能配置图

2.1 进化中的TOD模式

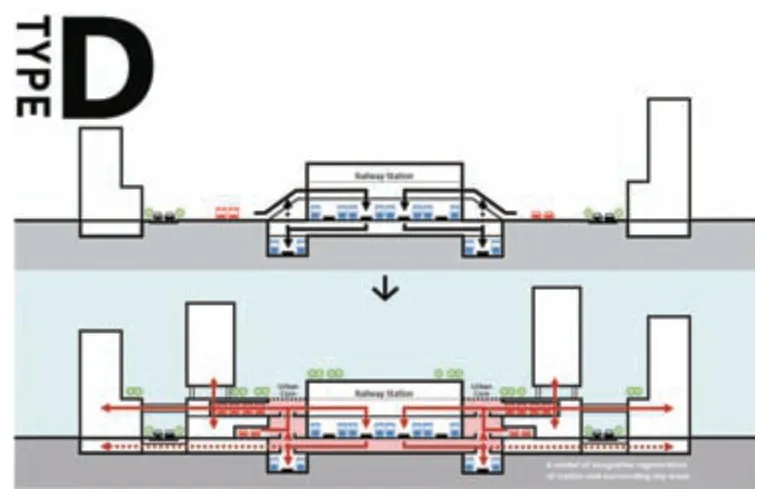

站城一体开发的模式演变,在最近30年的时间里最为迅速。从铁道、公交、出租等公共交通上下叠加的Type A,打开地铁上部空间连接城市与设施的Type B,到设施与车站大规模立体融合的Type C,TOD本身已经成为了一种创新型的城市基础设施。

通过车站核(Station Core)、城市核(Urban Core)、城市走廊(Urban Corridor)这些不同的融合方式,使得不同的开发能够根据自身项目的情况与车站进行更为多样的联系。这一举措进一步强化了城市交通枢纽机能,整合高密度复合开发,创造更多样的城市公共空间,最终达到激活城市文化活力的作用。

接下来,中国也会迎来由大城市不断向地方中小城市拓展、构筑大规模公共交通体系的重要阶段。其间,城际铁路、高铁及其他大规模交通枢纽的建设可能会一齐迸发。在开发中,最为重要的原则就是:车站不应成为步行网络中的阻碍,而应该是带动周边城市区域开发的有利资源。

2.2 新一代TOD的思考模式

对于高铁站的新TOD模型,应该具备以下主要特点:1)节点形成:通过车站周边的高密度开发提高便捷度,促成公共交通中心型城市;2)流线回游:通过车站与城市的一体化提高城市的流线回游度;3)功能集约:通过高度复合的功能和文化设施的导入提升城市魅力和人气;4)形象塑造:通过有特色和冲击感的个性打造城市形象;5)环境考量:通过自然能源的充分利用降低环境负担。

针对国内铁路大规模、多功能的特点,由新一代TOD原型再次衍生出更为契合国内现状的Type D模式,即“多城市基础设施叠加+功能连接”。Type D并不局限于车站用地本身,而是站在城市尺度的视角上,对城市功能进行再分配,力图将车站和城市已有的难题一体解决。将基础设施的多层叠加作为枢纽节点,使之成为城市新的象征,并且通过功能再整合,打开城市连锁开发的新局面。

7 TOD 模型

8 新一代TOD 模式示意

9 站与城连接策略分析

10 北侧立面概念效果图

3 站与城连接共存

3.1 现状分析

重庆地形起伏剧烈,车道系统为了适应城市急速发展而不断拓宽,同时也更为复杂化。这就导致车道切断了步行流线,基地周围的步行环境也变得不容乐观。位于重庆西侧的沙坪坝商圈,很长一段时间内都被铁道和城市主干道分割,南北分离。高密度的车道再加之基地周边的高差,使得沙坪坝车站地块成为了片区中孤岛般的存在。同时项目基地东西向长达600m,正中间的高铁车站也将基地再次拆分为东西两块,如何从流线和设计上强化项目的一体化,也是现状中的一大课题。

3.2 解决策略1

设计的第一步是对周围步行网络的整理。受原有铁道切割,基地周边形成了北侧为商业、南侧为住宅的格局。通过将铁道和一部分城市道路半地下化,以上盖一体化平台来缝合南北两侧城市区域。平台上的自由通道与周边原有路网衔接,形成联系南北的回游流线。同时在主回游流线的中心位置设置车站核,使其成为立体的交通节点。以车站核为中心,结合步行流线布置公共空间,通过诱导城市活动来实现“营造可愉悦散步的街区”的目的。

3.3 解决策略2

车站西南侧为17ha的沙坪公园,以连桥将沙坪公园与项目上盖平台衔接,同时以连续的屋顶花园的形式将沙坪公园的绿色通过公共空间引入到基地内部,打造一个贯通项目的绿色城市走廊(流线空间),也成为营造舒适城市空间的催化剂。日本的大阪Grand Front的站前开发,以及二子玉川Rise街区的开发项目在基地形状上都和沙坪坝车站类似。在这些项目中,都通过一条串联了各种公共空间的城市走廊,将车站的人气一直带到基地远端。尤其以二子玉川项目为例,名为Ribbon Street的长廊连接了多摩川的绿地公园和车站,并且在流线沿路设置了临街店铺和城市舞台。城市走廊就像项目的生命线,使得TOD在城市公共空间、公共交通、商业设施、办公设施等不同使用者及其多样的活动中,不断焕发出生机。

11 交通量分析图

12 城市核与周边联系示意

13 原方案流线示意

14 引入城市核后流线示意

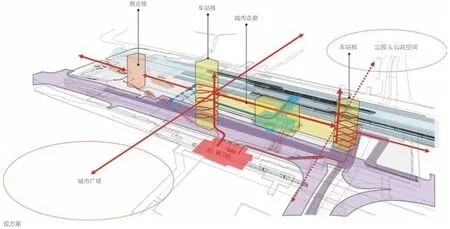

4 站城流线规划——现状梳理

包含由成都而来的高铁、市内地铁及公交在内,沙坪坝高铁站综合开发项目预计每天的使用人数约高达40万。现有的地铁1号线在基地的地下七层,而与项目一起新建的地铁9号线及环线分别在地下七、八层。同时,地下四层为高铁出站厅,地下一层及二层分别为公交及出租车上下客区。由于涉及交通类型众多,各个部分之间人流的转换乘及向城市的疏导就成为项目中需要整理的最大课题。虽然在功能上本项目定位为高铁车站,但其实在各种交通方式中,乘降客数最多的为地铁流线。因此就形成了以地铁为中心,强化地铁与车站、公交、出租及周边街区连接的设计原则。

4.1 站城双核——日均40万客流的流线整理术

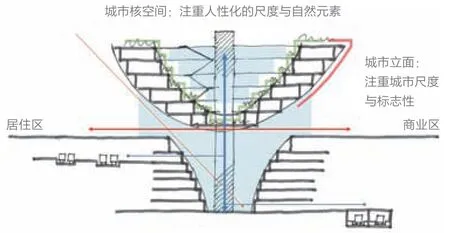

首先,选定所有公共交通流线交叉的节点,在此配置东西两侧城市核,在城市核周边整理公交、出租车及城市流线。但城市核并不是单纯的交通核,而是通过沿城市核设置富有人气的商业设施以及将自然引入地下空间等举措,形成可以使换乘旅客畅通通过且富有乐趣的流线空间。通过城市核的设置,将地下七、八层的地铁三线、地下四层的高铁、地下二层的出租车场、地下一层的公交车场高效串联。

东西两侧两个城市核的引入,使这个600m长的基地上流线的集约与分散变得更加容易。在保证不过分集中、目的流线明确的同时,将更多的客流吸引到商业、文化这些复合设施里也十分重要。城市核承担着交通设施之间的转换乘以及交通与开发设施的流线,城市走廊则承担开发设施与城市的连接。在这两个流线的交叉点上,设置广场及展望露台等公共空间。这样一来,就形成了以主流线为躯干、以连通各个设施分支流线为延伸的有机网络。

城市核由地上的实空间与地下七层至地上二层的虚空间两部分构成。地下的虚空间高45m、宽20m,它将自然光和自然风引入地下,同时还可以感受换乘人群的熙熙攘攘,营造舒适而热闹的换乘空间。因此,城市核本身并不局限于换乘或站城联系的流线承载体,而是作为高密度TOD项目中营造舒适公共空间的装置。

4.2 地标之景:山丘上的“宇宙飞船”

沙坪坝项目是汇聚了沙坪坝高铁站与地铁、公交、出租,再融合商业、办公、酒店、服务公寓的复合设施。项目所在的沙坪坝区域是老牌商业区,基地周边还聚集了医院、学校、商场、居民小高层等各种类型的建筑,并还在无序扩张。在这样的老区城中,沙坪坝项目被定位为同时汇聚流线及视线的地标工程。在地下七层至地上二层这一虚体城市核的上方,悬浮了一个长80m、宽37m的椭圆形宇宙飞船。通过体量的悬浮,不仅使它成为下部自由通道的屋顶,也成为面向北侧站前广场及周边城市的信息之屏。

为了突出城市核在形象上的悬浮概念,同时也为了保证下方自由通道的畅通,我们针对城市核提出了悬吊结构的概念。在两侧都为抗震缝的40m跨度范围中,采用双侧V形柱的方式,在五层利用80m长的桁架结构吊起整个城市核体量,将柱子对空间的影响降到最低。

未来这个飞船空间,不仅是承接40万地铁/高铁客流的节点,也是坐拥30万访客的三峡广场商业街的起点,还是22万商业流线的联络点。城市核,也成为名副其实的多功能复合空间。

4.3 由交通带动商业

TOD项目的关键,并不止步于交通流线的梳理,而是怎样利用高效的流线组织,将客流引入周边设施,引入城市。以车站这一客流源泉为动力,带动街区和城市的发展。

在沙坪坝项目中,东西两侧城市核不仅起到了交通节点的功能,还肩负着联络商业的作用。沙坪坝项目整体长达600m,同时受到中间高铁车站的分隔而形成东西两个部分。东西两侧城市核正好位于东西商业和车站衔接的位置。城市核兼有交通和商业展示的双重功能,以此两处为中心,布置商业的回游流线,并在各流线远端也布置最有吸引力的商业节点。以城市核和商业核的共通作用,形成步移景异的商业体验。

15 流线概念示意

16 城市核概念示意

17 城市核概念示意

18 商业流线概念

19 东侧商业屋顶舞台

20 双子塔造型设计以夔门为意象

21 原方案造型(上)与日建提案造型(下)

22 现场照片

5 立面设计

基地周边分布着高层公寓、中层商业、低层住宅以及大学等设施,高度参差不齐,周围的天际线也并无明确整理。因此,项目利用其低层商业与两栋中央主塔楼的群体开发优势,重新构建了以双子塔楼为中心的高层天际线,使其成为沙坪坝区域的建筑标志。

项目周边客流量以北侧最多,其后依次为东南、东侧和南侧。因此,面向三峡广场及站前广场的北立面就成为形象重点塑造的区域。双子塔楼向东西两侧的低层商业延伸,在强调城市核存在感的同时,追求与站前广场的一体化设计。塔顶宛如山峰般的造型,提升了塔楼在远距离的识别度。

项目的设计也着重体现重庆的地域特色。将重庆的历史及独特文化都凝聚为山城这一自然特征,以此来打造只有重庆才有的代表建筑。双子塔以夔门为意象,其体量又宛如瀑布倾泻而下与两侧商业相连。原本受制于车站功能、基地条件而被上下、左右分隔开来的体量,并没有采用各自为政的设计,而是通过车站入口部分统一。最终,双子塔耸立于原本混沌的天际线,形成这个长650m、高200m的城市地标。

项目低层部分通过30°的体量缝隙与横线条两种设计语言进行统一,以简单的元素营造出交通设施的速度与跃动。站城一体这一理念并不仅仅局限于功能核系统,也贯彻到立面形象的表达中。

6 篇尾

沙坪坝龙湖光年项目,是国内第一个与高铁车站相结合的TOD项目。同时区别于凯达尔枢纽新塘站,也是第一个立足已有商业街区的“城市再生”项目。

老城区已有的拥挤路网、重庆高低起伏的地形、高铁/地铁车站带来的不同产权划分以及高铁与商业不同的运营时间,都给这个项目的界面划分、设计和施工带来了不小的困难。

但是项目本身通过两个垂直的城市核梳理了地铁、高铁及城市交通的流线,又通过将城市核下方的自由通道缝合被铁路割裂的城市肌理,最后将长达600m的低层与双子塔一体规划,完成了对老城区地面和天际线的同步整合。

同时与国内其他铁路设施相同,项目存在着时间紧、进度快、协调部门众多的种种困难。日建设计于2017年6月进驻项目开始设计提案时,地下部分的土建已经有50%以上施工到了地面层。所幸最重要的城市核地下部分尚未施工,使得日建的新提案得以实现。而在设计开始半年后的2018年1月底,主体开发仍在概念设计阶段时,高铁站部分迎来了开通运行。整个项目经历着非常罕见的概念设计、方案设计、施工图设计以及现场施工、投入运营五个阶段同时并行的情况。而在铁道相关项目中,第一位的时间节点是铁路的节点。在轨道、铁道施工不延迟的前提下,设计本身更像是和时间赛跑。所有新的设计提案都需要满足已有的结构预留,且要抢在施工之前。复杂的项目条件催生了项目的整体推进,但是作为设计者,也留下了诸如城市核结构无法满足预留结构条件的许多遗憾。

截至2019年6月,项目现场的土建结构已经进行到中间层段,幕墙招标工作顺利推进,整体项目预计于2020年底竣工。