让学生爱上天气观测

2019-09-10沈晓英陈微刚竺红波王彪

沈晓英 陈微刚 竺红波 王彪

《天气》单元是三年级上册的第三单元,按照正常教学进度,本单元的教学时间在11月中旬至12月上旬,这个时候全国多数地区雨水变少,不利于天气观测。另外,《天气》单元的课不是典型的探究实验课,本单元教学主要是引导学生经历天气观测的过程,让他们爱上天气观测。2019年5月,我们《天气》单元试教团队针对二年级学生开展了近三周的试教,现将试教体会与大家交流。

让雨天成为节日

本单元教学,我们努力营造快乐的氛围。比如,深秋季节的雨水很珍贵,我们让雨天成为学生观测降水的节日,引导学生在期待和憧憬中开启天气观测之旅。

5月8日,我们组织学生做好雨量器。每个学生的书包里都有不同的雨量器,他们可以随时随地经历科学观察与记录过程。周日,原本预报是下雨的,我们做好了到学校来观测的准备,可结果令人失望。第二天终于下雨了,我们到校后,抓紧时间与班主任商量调课。学生兴高采烈地走到操场,他们选择了圆形区域,希望观测能圆满如意。第三天照样下雨,学生继续观测雨水,活动开展得很顺利,学生非常开心(如图1)。

《天气》单元的学习时光,对学生来说就像过节,这样教学,将一个原本平常的学习对象——天气,变成了学生热衷的研究对象。

打破时空的壁垒

儿童的经验只有在连续的探究中才会被刺激和发展。本单元贯穿始终的一个主题活动就是记录天气日历,这个活动的意义是培养学生能够像科学家那样坚持长时间观察、统计、分析的科学品质。教学时我们发现,四年级学生在这方面做得不是很理想,现在放在三年级学习,我们心里很没底。通过问卷和实际调查,我们发现有近55%的学生只能坚持记录一周的天气日历,他们记录的天气信息有70.9%来自媒体,15.5%来自家长。因此,我们切实遵循课程标准的要求,不要把学生束缚在教室、实验室这些狭小的空间里,不要把上下课铃声当作教学的起点和终点,要开创性地整合课程资源,让学生走出实验室,到校园、社区、气象站等地方进行长时期的观察与记录,进而统计、分析数据,发现近期天气变化的特点。

1.统整时间

首先,本单元要按照实际的天气情况安排教学内容,比如晴天、无风、温差较大的天气适合安排第3课测量气温的活动;雨天则安排第4课雨的观测活动;晴天或多云的天气可以安排第6课云的观测活动;有风且风力在3~4级的天气安排风的观测活动效果更佳。总之,在本单元的教学中,教师要做一个有心人,随时关注近期的天气情况,并根据天气情况随时调整教学时间与内容,让学生真实经历天气观测活动。

另外,本单元的很多观测活动需要在课外进行,为保证学生有效观测天气,教师一定要加强指导。教师可与学生定期相约一起测量一天的气温,或测量降雨量等。这样既可以对学生的观测活动给予及时指导,帮助他们科学地观测,同时也是一种贴心的陪伴,可以有效地保持学生进行长期观测的热情。

本单元教学还可以根据实际需求灵活处理,如测量气温不能在一课时内完成教学任务的,可以拆分成两个课时;在风的观测活动中没有时间做风向标,可以在之后的教学中安排一节课的时间来做一做。

2.拓展空间

课程标准指出,在更广阔的空间里学习科学,需要教师的精心策划。在校园内观测前,教师要事先进行踩点,“下水”观测,确定观测地点,通风阴凉的大树下、弄堂里是测量一天气温的理想场所;空旷的操场是观测云和风的好场地。观测地点确定后,教师还应考虑观测场所的细节布置,以便于学生顺利开展观测活动,如测量气温的场所要挂上挂钩,挂钩离地面大约1.1米,这样便于学生挂气温计,并进行平视计数。

教师还可以安排家庭观测,让学生与父母一起观测天气,家长的参与和陪伴本身就是一种无形的督促与指导,有利于学生进行长周期的天气观测。

有条件的学校,可以结合秋游等研学活动,安排三年级学生参观气象站,也可以结合VR虚拟现实技术,体验气象站的观测,了解气象站工作人员是怎样进行气象观测的,天气报告是怎么制作出来的。

3.学科联系

本单元不但要求学生进行天气观测,而且要求他们及时记录数据、描述现象,对表格式的数据进行统计转化,变成直观的柱状图,通过分析天气变化的规律,可以发现,本单元的内容与数学关联度很大。但是,在数学教材中,条形统计图的教学安排在四年级上册,我们只能手把手地教学生画柱状图。建议教师做好两方面的指导:一是加强演示;二是提炼方法:找气温,点上点;对应条,画横线;涂颜色,即完成。

乐见学生成长

我们在以科学概念发展为主线设计教学时,要重视儿童的视角,尽可能研判他们的概念发展水平,给予他们陈述与表达的机会,促使他们将自己的已有知识和经验与接触的种种信息相互作用,寻找适合他们的概念构建路径。我们在试教过程中,见证了学生的成长。

故事一:读不对气温

在《认识气温计》一课的读数训练中,当教师出示-5 ℃气温计示数时,有一位同学的读数却是-15 ℃,经追问才知道,他是从下往上读数的,而且试教中发现像这样读数的学生占了将近三分之二。对此,我们是这样进行纠错的:让学生继续向上读数,-16 ℃、-17 ℃、-18 ℃,当读到-20 ℃时,学生发现液柱面刚好指向0刻度线,显然这种读数方法是错误的。正确的读数方法应该是以0刻度为基准,往上几格,就是几摄氏度,往下几格,就是零下几摄氏度。为了便于学生进一步掌握读数的方法,我们编了一条口诀:零刻度,读数起,向上数,摄氏几,向下数,零下几。学生读起来朗朗上口,便于记忆。

故事二:确定風向不容易

《观测风》一课,要求学生利用电风扇制造风,或者用嘴吹制造风,并在确定了东、南、西、北方位的教室里判断风向,学生完成得比较好。当学生到操场实测风向和风速时,出现了比较复杂的观测结果:在测量的一段时间内,风向会发生转变;同一时间内,学生发现高处的国旗和我们的风旗方向居然是不同的。

究其原因,我们发现:风向是经常发生变化的,城市里高楼林立,高空和低空的风向也会不同。遇到这样的问题该怎么办呢?我们的做法是:

1.选择好材料,制作一面适用的风旗。风旗可以采用网购的小旗,但效果较佳的是采用轻、薄、柔的真丝材料制作的风旗。旗杆可以选用小木棒,用双面胶粘贴,简化操作,给学生留出更多的时间进行观测实践活动。

2.在观测中强调实事求是,以当时观察到的风向为准。

故事三:我们小组记得不一样

在试教过程中,我们发现:个别学生在“天气情况统计表”的“其他”一栏中,记录了三种不同的天气:雷阵雨几天、中雨几天、小雨几天。出现这种情况,只要是合理的,我们就应该鼓励。特别是在天气日历记录的初期,学生用衣服的件数来记录当天的体感温度,用波浪线数量表示风力,这种既具个性化,又得到全班认同的记录方式是学生个性发展的良好体现。当然,个性化的记录也需要教师指导,如《整理我们的天气日历》一课中“说说温度的变化”环节,我们可以用简图和简单词语罗列出几种合理的记录方式供学生选择。

本单元教学的一个重要目标是培养学生的科学学习习惯,让他们经历长周期的观察和记录。我们团队5月初接到试教任务后,设计了“天气日历记录单”让学生观察记录,到18日观察结束将近3周的时间里,我们发现有的学生只记录了2~3天的现象。根据这种情况,后面几天,我们把大多数观测记录活动放在校内,由教师组织大家一起做,采用小组成员轮流当组长检查评议、家长评价跟进、班级展示记录等形式,引导学生持续记录。随着教学的深入,学生从开始只记录天气现象,到后来记录气温、风向、风速等,记录内容越来越丰富。在这个过程中,我们看到了学生的成长。

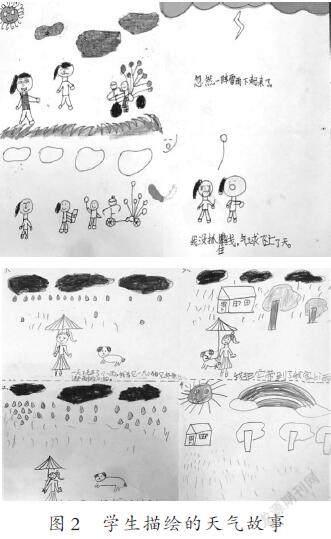

有些学生还结合本单元的学习,绘制了与天气相关的绘本,与同伴分享有关天气的故事,他们用儿童的视角描绘天气,记录生活经历,童趣满满(如图2)。

浙江省宁波市行知实验小学

浙江省宁波市镇安小学

浙江省宁波市鄞州区宋诏桥小学

浙江省宁波市鄞州区中海实验小学(315000)