区域新格局下安徽省城市竞争力再研究

2019-09-10朱骏锋

朱骏锋

【摘 要】 作为承载经济发展的主要文明载体——城市之间的竞争显化日益突出城市发展的潜力,城市竞争力优势的打造成为各地发展的共识。精确衡量城市竞争力水平是在区域经济竞争合作中取得优势的前提。基于城市竞争力度量维度的多样及动态性,本文从经济综合实力、产业就业、外放程度、基础设施、生活条件、科技实力和环境质量等7个方面入手,选取共计28个具体指标,通过主成分分析法,对安徽省16个地级市的城市竞争力水平进行综合评价,经过分层级比较分析,对当前各地城市竞争力的状况进行了排序及分析,并就如何进一步提升城市竞争优势、释放内在发展潜力提出了相应对策建议。

【关键词】 城市竞争力;主成分分析;安徽省

【中图分类号】 F290 【文献标识码】 A

【文章编号】 2096-4102(2019)05-0048-04

城市作为现代文明运行的主要载体,由土地、住房、交通、劳动等相互交织形成了各种经济要素汇聚的网络系统,在自身复杂而规律的交换机制运行下,同时保持与外界资源和市场的开放性合作与竞争。随着全球经济一体化的不断融合发展,中国乃至世界各国城市面临越来越激烈的竞争已成常态,对城市竞争力的研究成为国内外学者越来越重视的研究话题。

一、城市竞争力的研究综述

对竞争力的研究开始于国际竞争力的分析,后演化延伸至城市的竞争力比较。20世纪80年代,世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理与发展研究所(IMD)在对国际竞争力评价研究过程中逐渐形成了比较一致的定义,对于国际竞争力的评价原则、方法指标等也逐渐得到世界认可,其公布的《全球竞争力报告》和《国际竞争力年鉴》在国际社会均产生了巨大的影响。随后沿用至城市层级的竞争研究,日益受到越来越多的经济学、地理学、城市规划相关学科的学者以及城市管理决策者们的关注。

关于城市竞争力的现有研究,都主要集中在城市竞争力的理论模型、指标评价、发展提升等方面。参照IMD提出的国家竞争力模型,在城市竞争力的理论模型构建上,比较受到认可的有美国北卡罗来纳大学的丹尼斯教授提出的国际大都市竞争力模型、哈佛商学院迈克尔·波特教授提出的钻石模型、国内倪鹏飞提出的弓弦模型、廖远涛等人提出的层次型竞争力模型。在城市竞争力的内涵定义上,由于对城市竞争力的评价标准和指标选取没有形成统一认识,国内外暂时还未有统一界定。在国内学术界引用最多的概念是中国社科院倪鹏飞博士所给出的:城市竞争力主要是指一个城市在竞争和发展过程中与其他城市相比较所具有的吸引、争夺、拥有、控制和转化资源,争夺、占领和控制市场,以创造价值,为其居民提供福利的能力。其他于涛方、徐康宁等人的观点都具有一定的代表性,分别从城市对市场和资源的控制,城市和区域之间的联系、城市的对外服务、协调和扩散以及城市的文化制度,生活与环境质量各个方面概括了城市竞争力的核心与要义。在对城市竞争力评价方法上,主成分分析法、因子分析法、层次分析法等方法使用的比较普遍;在建议对策方面,一般都强调在城市定位特色、产业发展、生态环境、创新发展和政府职能方面进行提升。

从研究的方位来看,对城市竞争力的研究集中在区域层次尤其是三大城市群为多。省域尺度上,有学者对地理位置相近的省会城市及省内各城市竞争力进行研究,如对甘肃、山东、陕西等省份的城市竞争力作出评价。安徽省是位居国家中部重要的省份之一,具有承东启西、沟通南北的区位作用,目前总体上还属于欠发达地区,迫切需要加快经济发展,而城市建设是关键,也已经引起省市的聚焦与关注。翻看对安徽城市竞争力的相关研究资料,偶而有之。但自十三五以来,长三角城市群格局产生崭新变化,中部城市群发展也日新月异,安徽省域的城市分布新格局导致各城市的发展有了突飞猛进的变化,对新形势下城市竞争变化加以系统再研究显得迫切而重要。于此,本文以安徽全部地级城市为研究样本,选取并构建城市竞争力的评价体系,采用主成分分析法,对城市竞争力进行定量排序评价,就各城市竞争力的发展提升给出对策建议,以期为城市发展管理提供决策参考。

二、城市竞争力的评价方法与指标体系设计

(一)城市竞争力的评价方法

前述可知,城市作为区划的领域和开放的系统,其竞争力的产生是政治、经济、文化等多因素综合作用下的结果,通过吸引资本、宜居环境、创业就业机会、人才聚集等多角度共同展现,并始终处于不断的发展变化中。结合城市竞争力的多元动态性质,本文选用主成分分析法來对安徽省城市竞争力进行实证研究。作为实证分析中一种常用而重要的多元统计方法,其优势在于简单直观反映指标中包含的影响信息,是一种比较适用于城市竞争力的定量分析法。

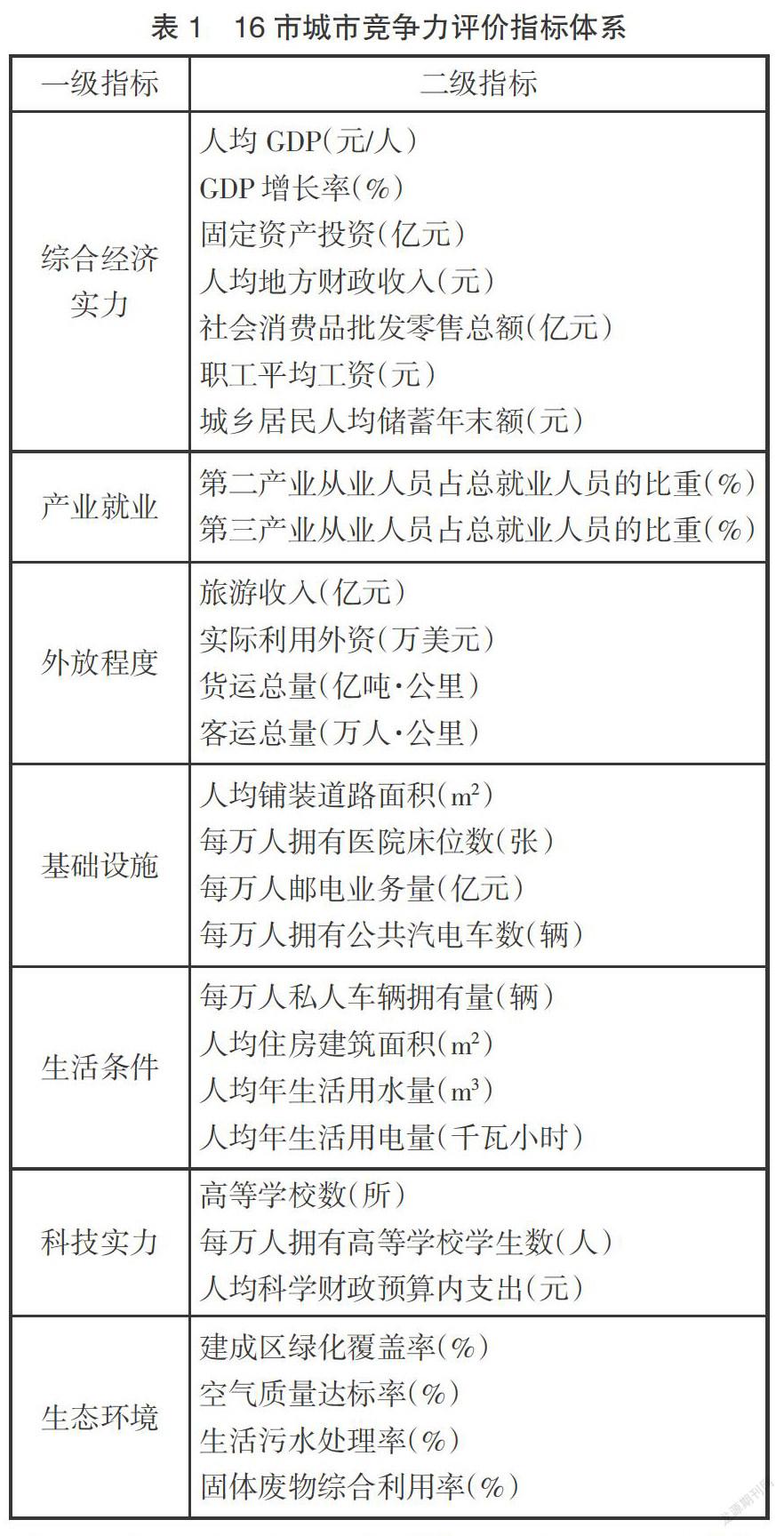

(二)城市竞争力指标体系设计

结合城市竞争力的评价特征和各市数据分布的统一性,按照科学全面、适用可行的原则,根据《安徽统计年鉴》(2018),并参考其他相关数据,构建了由经济综合实力、产业结构、外放程度、基础设施、生活条件、科技实力和环境质量7个方面的28个指标所组成的指标体系(见表1)。

三、城市竞争力的定量分析

(一)分析过程

结合选定指标,经过主成分分析,输出结果如下(见表2主成分特征值及方差贡献率表)。取累计贡献率超过80%的前5个主成分,通过分析各评价指标在主成分上的载荷值可以看出:主成分1主要由人均GDP、固定资产投资、社会消费品批发零售总额、人均地方财政收入、每万人拥有医院床位数、人均年生活用水量、每万人拥有高等学校学生数、人均科学财政预算内支出等18个指标变量确定,主要反映城市的综合经济实力、基础设施、生活条件和科技实力等;主成分2主要和货运总量、客运总量、建成区绿化覆盖率、空气质量达标率等4个指标变量有较大的相关性,主要反映城市开放程度和居住环境等;主成分3主要和第二产业从业人员占总就业人员的比重、人均铺装道路面积、人均住房建筑面积、生活污水处理率等4个指标变量有较大关联,主要反映城市的产业结构比例和生态环境状况等;主成分4主要和主成分5分别和GDP增长率和固体废物综合利用率2个指标有较大关联。

(二)城市竞争力排序

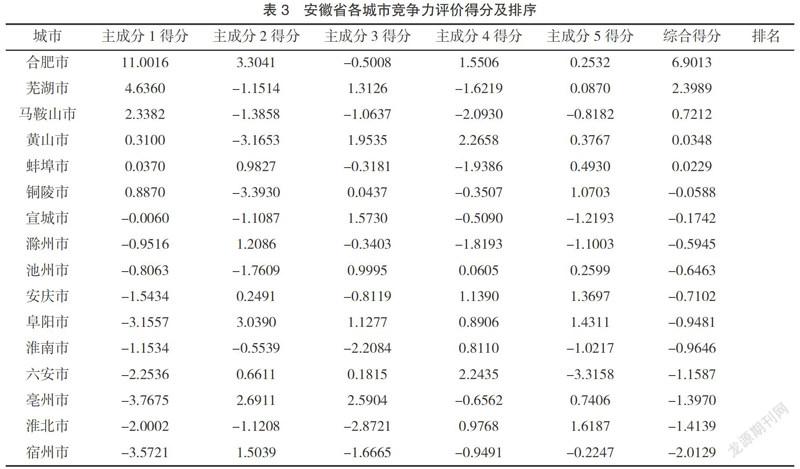

通过计算,得出各城市在每个主成分上的得分、综合得分和排序(具体见表3)。其中,部分城市得分为负值,这并不代表被评价城市的综合竞争力为负,而是说明该城市在被评价的城市总体中是处在平均水平之下的。主成分得分为正值,说明被评价城市的综合竞争力位于平均水平之上。

(三)结果分析

按照得分情况,将所有16个城市可分为3个层级,其中5个城市竞争力综合得分大于0,7个城市得分介于-1~0,还有4个城市得分小于-1。从中可以看出,安徽省城市间竞争力差距较大。不仅不同层次之间的竞争力差距比较大,层次内各个城市内竞争力差距也非常大。

1.第一层级城市

按照城市竞争力得分大于0,合肥、芜湖、马鞍山、黄山和蚌埠等5个城市跻身第一层级,超于省内平均水平以上。其中,合肥作为安徽省会、综合性国家科学中心,“一带一路”和长江经济带战略双节点城市,同时还是具有国际影响力的创新之都和国家重要的科研教育基地,竞争力得分遥遥领先。其综合经济实力、基础设施、生活条件和科技实力等方面和省内其他城市相比,具有绝对的优势,但在产业结构比例和生态环境状况等方面有待提高;该层级中的第二名是华东重要的工业、科教基地和全国综合交通枢纽的芜湖,其近年来发展迅速,在综合经济实力、基础设施、生态环境等方面得分较高,在城市开放程度和居住环境方面有进一步改善的空间;接下来是作为中国十大钢铁基地之一的马鞍山,作为马钢所在地,在综合经济实力、基础设施、生活条件和科技实力等方面得分较高,但在其他方面得分较低;黄山是安徽乃至全国旅游的标志,风景如画,气候宜人,在生态环境方面得分显著,具有明显后发优势;最后,作为华东铁路运输网的重要节点的蚌埠,区位优越,交通发达,在各方面的得分相对比较均衡。

2.第二层级城市

该层级标准为竞争力得分大于-1,小于0,竞争力处于平均水平以下,铜陵、宣城、滁州、池州、安庆、阜阳和淮南等7个城市依次位列其中。铜陵产铜,属于资源型城市,在城市开放程度上比较薄弱;宣城位于浙苏皖交界,产业结构合理,居住环境良好,但是在综合经济实力、科技实力等方面有待改善;滁州地处安徽东部,位于合肥和南京之间,城市开放程度高,居住环境良好;池州市域内森林覆盖率高,生态良好,在综合经济实力方面则较弱;安庆是国家级历史文化名城、国家园林城市,但综合经济实力和科技实力相对薄弱;阜阳位于安徽省西北部,人口众多,经济实力较弱;淮南地处安徽中北部,是沿淮城市群的重要节点,但经济发展略为乏力,城市开放程度不高。

3.第三层级城市

最后,六安、亳州、淮北和宿州等4个城市竞争力得分小于-1,处于本次排序的第三层级,竞争力水平较弱。六安处于安徽中西部大别山区,综合经济实力和科技实力偏弱;亳州、淮北和宿州均地处安徽北部,且三市相邻,综合经济实力薄弱,亳州在产业结构、居住环境和科技实力方面较弱,淮北在经济增长和基础实施方面有待提高,宿州在基础设施和居住环境方面较为薄弱。

四、提高城市竞争力的建议

安徽襟江带淮,教育发达,近年来经济稳步增长,位列国内中上游。2016年合肥、芜湖、马鞍山、宣城等8个城市加入了与江苏、上海、浙江共同构成的长江三角洲城市群已成为国际6大世界级城市群之一,可以预见,长三角的扩容将对安徽省的经济和城市发展产生巨大的拉动作用。但通过前文的实证分析可以看出,安徽省内各城市的发展不均衡,城市竞争力差距大,影响了安徽省整体实力的提升。如何实现省域内各城市竞争中错位发展,共同提升,提出以下建议对策以供参考:

(一)统筹协调规划,促进省域内共同发展

合肥作为安徽省的龙头城市,自身发展迅速,但辐射距离短,难以带动距离较远的城市,应该以省会为强核心,鼓励经济实力相对较强的城市继续做大做强做优,借由“多区域副中心”,多点搭建局部经济发展圈,多点带动周边城市,促进区域内共同发展。

(二)加强城际联系,实现城市间合作共赢

从2017省内城市发展来看,城市之间的内部竞争多,合作少,城市建设都大同小异,经济产业同质严重,城市特色逐步丧失。同质竞争容易造成资源浪费,产业重复和过剩。城市的发展和管理应结合文化习俗、地理位置、自然资源等打造城市空间形态和产业定位,因地制宜发展环保工业、生态旅游业,构建清洁型和绿色产业结构体系,从而实现产业互补,错位发展,共同提升城市竞争力。

(三)融入城市群发展,缩小省际间外部差距

借由城市群的吸纳,积极融入长三角一体化高质量发展。随着国家铁路规划的全覆盖,省域内城市对接长三角的路径基本完善。长三角的此次扩容也基于其自身发展的地域和资源约束亟待解决的需要。安徽各市应积极抓住历史机遇,从基础设施到思想观念全面跟进。健全完善公共服务机制,创新行政管理配套;加强市场监管,整治市场秩序,改善投资环境,加快城市的信息化和数字化进程,建立更加透明、稳定、安全的经济环境。

【参考文献】

[1]何添锦.国内外城市竞争力研究综述[J].经济问题探索,2005(5):21-24.

[2]倪鹏飞.中国城市竞争力报告[M].北京:社会科学文献出版社,2003:260-320.

[3]廖遠涛,顾朝林,林炳耀.新城市竞争力模型:层次分析方法[J].经济地理,2004(1):39-42.

[4]于涛方.国外城市竞争力研究综述[J].国外城市规划,2004(1):28-34.

[5]徐康宁.论城市竞争与城市竞争力[J].南京社会科学,2002(5):1-6.