论传媒艺术国际传播中的“自塑”和“他塑”:基于对纪录片的讨论

2019-09-10刘俊

刘俊

【内容摘要】 传媒艺术主要包括摄影艺术、电影艺术、广播电视艺术、新媒体艺术等艺术形式,同时也包括一些经现代传媒改造了的传统艺术形式。纪录片作为传媒艺术中的一个门类,在国际传播中的优势主要表现为信息辨识门槛低、情感激发能力高和可信度較强。中国形象国际传播不仅需要提高中国纪录片创作的水平,更需要引入海外纪录片创作者主动拍摄中国题材作品,并重视海外华人这一介于“自塑”和“他塑”之间的创作群体。

【关 键 词】 传媒艺术;纪录片;自塑;他塑;国际传播

一、传媒艺术国际传播的特点

(一)作为国际传播主力的传媒艺术

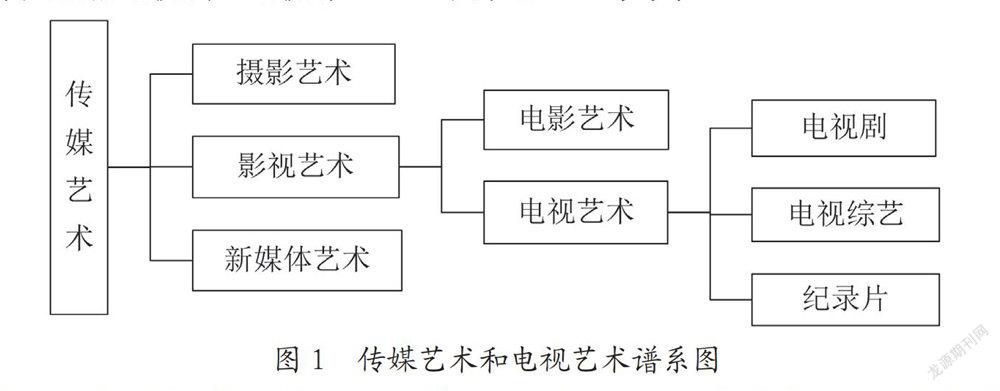

传媒艺术指自摄影术诞生以来,借助工业革命之后的科技进步、大众传媒发展和现代社会环境变化,在艺术创作、传播与接受中具有鲜明的科技性、媒介性和大众参与性的艺术形式与品类。传媒艺术主要包括摄影艺术、电影艺术、广播电视艺术、新媒体艺术等艺术形式,同时也包括一些经现代传媒改造的传统艺术形式。作为当前最能融科技与人文于一体的艺术形式与品类,传媒艺术深刻地建构和影响了人类艺术的格局和走向,成为当前人类最重要的审美对象和审美经验来源。①

在中国传媒艺术的国际传播中,电影艺术、电视艺术、新媒体艺术是主力;其中,电视艺术又包括电视剧、电视综艺、纪录片这“三驾马车”。

当前,在中国的国际传播中,虽然电影、电视剧、电视综艺、纪录片等传媒艺术的主要形态表现出不少共性,但也有一些差异化现象值得探讨,如电影的价值引领力问题、电视剧的地域性问题、电视综艺的引进与输出问题、纪录片的中外合作问题,需要放到国内外传媒艺术发展的现状中观察。

(二)传媒艺术在国际传播中的优势

较之于新闻等其他国际传播的内容形态,传媒艺术在国际传播中有其核心优势,主要体现在如下两个方面:一是信息辨识的门槛低,二是情感激发的能力高。

首先,传媒艺术主要通过人类可以共同认知、感知的视觉、听觉符号来呈现作品,能够跨越语言的障碍,使受众大致理解作品所讲述的故事,领会作品所表达的意图。这就是视听传媒艺术的“共通性”魅力所在。

其次,传媒艺术是人类艺术样态的一种,但凡艺术,总有一种激发人的情感的能力,而且常常是在一种“润物无声”的美学状态下激发艺术接受者主动的、强烈的、长久留存的情感。在国际传播中,改变一个人对事实的认知是相对容易的,但改变一个人的价值认知和行为常常是困难的,而情感则是改变人的价值认知和行为的关键突破口,强烈情感喷发的节点常常是人的价值认知和行为发生重大转变的节点。

(三)纪录片在国际传播中的独特作用

在传媒艺术家族中,纪录片是一个比较特殊的形式,它一方面属于影视艺术的一个类型,有典型的艺术特质;另一方面,它以记录人生、记录社会、记录变迁、记录历史为主要内容,运用了客观纪实的手法和理念,并带有一定的知性色彩,因此较之于其他传媒艺术形式,它与新闻形态有不少共通性。也正因为如此,纪录片除了具有传媒艺术在国际传播中受众辨识信息的门槛低、情感激发能力高的优势之外,更以较强的可信度而独具特色。

近年来,纪录片不断参与并贡献于中国国际传播的实践。自2010年以来,中国纪录片发展发生了战略意义的转变,在国家层面,依据“精心打造中华民族文化品牌,提高中国文化产业国际竞争力,推动中华文化走向世界”的需求,纪录片塑造国家形象的作用越发受到重视。2010年10月,国家广电总局发布《关于纪录片产业发展的若干意见》,对中国纪录片发展加大扶持力度。在平台建设上,2011年1月1日,中央电视台纪录频道开播,搭建起聚集纪录片资源,整合创作力量的有效平台。①中国纪录片在国际传播方面取得了长足进步,获得了境外主流人群与媒体的青睐。例如,纪录片《故宫》国际版在美国国家地理频道以26种语言播出,覆盖160多个国家和地区的主流媒体。由中视传媒和英国广播公司合拍的纪录片《美丽中国》获得了第30届艾美奖新闻与纪录片多项大奖,并在全球50多个电视频道播出,等等。中国纪录片的国际传播形成了亚洲、欧洲为主要市场,中东、非洲为新兴市场,世界华人媒体为稳定播出平台的特点。②

随着中国的快速发展,世界了解中国的需求与日俱增。中国题材纪录片作为记录、反映中国现实和历史的传媒艺术样态,得到了国际市场和观众越来越多的关注。同时,海外纪录片创作者制作的中国题材纪录片作品在当地的热播,也拓展了通过纪录片来提升中国形象的内涵和外延。

二、中国形象“自塑”:传媒艺术国际传播需解决的问题

长期以来,中国传媒艺术国际传播的主体主要是本国传媒机构和艺术机构,他们汇聚一切力量以提升本国“发声”的能力,力争在“西强我弱”的国际传播格局中,形塑正向的中国形象,以得到国际社会、海外受众的认知、认同与行为改变。③

在取得一定成绩的同时,中国传媒艺术的国际传播也存在亟待改进的方面,既涉及顶层设计,也涉及具体创作、传播策略和渠道。

一是政策层面,国家的重视和支持力度还有待加强。二是产业层面,体量需进一步扩大,从而构成作品对外扩张的基础。三是需求层面,由于认知、文化和价值习惯问题,海外观众特别是主流西方观众对中国传媒艺术作品的需求还不强烈。④四是认知层面,海外观众对中国符号、景观、人物、价值形成了长期的、固定的、负向的、边缘化的刻板印象,需要予以化解。五是叙事层面,许多中国创作者还不善于提取本土文化中的元素,包装并转换为可供人类共享的文化。⑤六是语言和文化层面,语言转换不够到位,文化和价值共鸣点不多,不利于受众理解作品的深层意蕴。七是传播层面,对受众区分不够细致,针对不同区域的传播策略不够清晰,尚未打通多维的传播渠道。

一些中国纪录片制作者在创作中国题材纪录片时存在如下两大问题:

一是“粉饰中国”,一些作品话语呈现方式生硬,容易引起海外观众的反感。这类作品国际传播的最终结果是“中国形象正面,但是作品没人看”。二是“污名中国”,多见于一些独立制作人创作的,特别是意在海外获奖的作品,其表达的中国是落后的、强权的、不公的、好斗的、边缘化的、矛盾丛生的。这类作品虽然“符合”海外观众对中国的刻板印象,可能会取得相当的收视效果和获奖“成绩”,但就中国的国际形象塑造而言,却导致了“作品有人看,但中国形象负面”的结果。

三、中国形象“他塑”:传媒艺术国际传播的重要途径

中国的传媒艺术创作和传播主体应创作出既能展示中国正面形象,又能符合海外(特別是西方)观众兴味的作品。与此同时,一个国家和地区的重要性,决定其注定会吸引海外媒体的关注,由此,“他塑”式“看中国”的作品在未来还会不断增多。

近年来,一些在海外有良好播出效果的纪录片,如《中国面临的挑战》等,是外国纪录片创作者主动来拍摄中国话题、传播中国声音、描述中国面貌,即中国形象的“他塑”。一方面,中方主动邀请海外创作者来讲述中国经济发展、电商兴旺、社会进步等故事,由海外人士担任主持人,其中蕴含的表达方式和价值理念易为海外受众所接受。另一方面,越来越多的海外创作者、海外媒体和传媒艺术制作机构关注中国,认同中国,并主动来记录中国。当然,这背后也有商业动因:中国的发展速度为世界所瞩目,在海外受众眼里,中国是神秘的、独具特色的,拍摄中国题材,潜在收视率高、影响力大,可能给拍摄者带来较高的收益。

当然,在中国内容的“他塑”中也难免存在一些问题。比如,一些作品刻意负面展示中国,这也是中国长期在国际观众视野和认知中形象不佳的重要原因。又比如,个人叙事的“偏见”导致历史语境的缺席,“奇观化”加深西方中心主义观念,政治归因框架下产生预言自证等。同时,“他者”并不是一个刻板的概念,而是一个流动的、不断被历史和现实所建构“主体”。当这个“主体”表现为具体的讲述者,其又受制于深刻而厚重的文化、思维以及价值观。他者叙事视角和讲述心态的变化,原因是多重的,但至少和中国的“自我陈述”是相关的。这种“新变”的清流能否汇聚成大河,需要的不仅是时间,也需要“自我陈述”的作用力,当然更需要中国自己的文化软实力和“巧实力”。①

需要说明的是,在“自塑”和“他塑”之间,传媒艺术的国际传播还有一个特殊的创作主体,即海外华人。海外华人以他们特殊的海外经历、感受和表达方式,有效地将中国元素进行适合海外目标受众接受的“叙事转换”,降低理解障碍,提升理解通达度。其中一些作品本身的目标受众本身就是海外华人群体,意在让他们更多地“动态”了解中国精神、中国行为、中国价值,从而借助华人举手投足之间的力量(如人际传播、群体传播过程),深度影响更多海外群体对中国的认知。

在这个问题上,纪录片《记住乡愁》(海外版)的国际传播实践值得借鉴。《记住乡愁》(海外版)改编自中央电视台同名系列纪录片,由五洲传播中心与国家地理频道联合制作,于2019年2月9日起通过美国国家地理频道《华彩中国》栏目面向全球观众播出。《记住乡愁》记录的是特定受众——海外华人的“乡愁”,因此,本片内容所选择的符号应对的是他们的心理想象、观看需求和价值诉求,比如片中多次出现的舞狮桥段的选择。②海外版节目在整体上延续了《记住乡愁》的精神气质,以传统村落为载体,以生活化的故事为依托,以乡愁为情感基础,以优秀的传统文化为核心,展现传统村落的自然环境、人文景观、民风民俗、乡土之物、文化积淀等。为吸引更多的海外观众,改编邀请了国家地理频道华裔主持人吴宇卫(George Young)担纲主持。③

四、结语

纵观近年来中国传媒艺术的国际传播,取得了不少成绩,但也存在艺术感染力、文化渗透力等方面的不足。因此,中国内容的“自塑”需要将中国传统文化的内核融入现代思考并转换为易被现代“地球村民”接受的文化,将文化思维从“以我为主”转换为多向传播。与此同时,西方的传媒艺术创作和传播主体也能创作出展示中国形象,能够在西方热播并改变西方观众对中国态度的作品。当前中国在借助传媒艺术进行国际传播时,不仅需要通过以纪录片为代表的传媒艺术作品,提高“自己说自己好”(自塑)的水平,更需要引入海外纪录片创作者主动拍摄中国题材的作品,特别是正向反映中国的作品,来实现“别人说自己好”(他塑)的效果。

(责任编辑:林凌)