多级政府框架下信号激励行为与地区经济增长

2019-09-10唐晓华景文治

唐晓华 景文治

摘要:改革开放以来,信号激励行为逐渐成为中国政府经济行为的重要组成部分,政府所传递的经济信号在引导国民经济高质量发展中发挥着不容忽视的作用。鉴于此,本文在多级政府框架DSGE模型中从供给与需求两侧引入内生化地方政府经济行为,分析了中央政府信号激励行为对地区经济增长的影响及传导机制,研究发现:(1)中央政府在供给侧提升“晋升倾向”远比提升“发展倾向”更能促进地区经济增长;(2)中央政府在需求侧使用“晋升倾向”信号不仅无法实现对地区经济增长的有效促进,反而会产生较强的抑制效应。政府在供给侧可通过稳定且审慎的“晋升倾向”信号进行引导,充分发挥地方政府更贴近基层的优势,充分激发地方政府经济增长的积极性,而在需求侧则可通过直接公共消费性投资传递“发展倾向”信号,实现对地区经济平稳增长的有效促进。

关键词:信号激励;经济增长;多级政府;政府行为;供给侧;需求侧;DSGE模型

文献标识码:A

文章编号:100228482019(06)001312

改革开放40年来,中国经济创造了人类经济史上不曾出现过的“增长奇迹”,经济学传统理论强调的物质和人力资本积累、资源禀赋等初始条件以及技术创新能力并不能对中国“奇迹”般的经济增长做出有效的解释,而制度要素的引入,则为解释中国的“增长奇迹”提供了新的方向[1]。经济增长源于经济环境中个体最优化的决策,因此高速经济增长表象的背后一定存在与之相适应的制度安排,对经济社会中个体的行为进行激励[2]。而中国的制度范式明显有别于西方经济增长研究中传统的制度范式。因此,探寻中国自身独有的制度因素成为解释中国经济增长“奇迹”的重要方向。改革开放以来,政治权力高度集中和经济体制高度分权并存是中国特有的制度安排[3],在这一基于“委托—代理”关系的制度安排下,相对较高政治晋升收益成为多级政府中下级政府追求的主要目标,由之而来的“晋升锦标赛”的激励模式则成为改革开放以来中国经济增长奇迹的重要根源。但与此同时,“晋升锦标赛”也存在严重的弊端。国内长期存在的“地方保护主义”、大而全的地区发展战略以及地区间在产业发展上的“同质化”恶性竞争不仅未能有效促进地区经济的稳定增长,反而带来了一定程度上的抑制。这意味着尽管结果喜忧参半,但中央政府的确能够通过传递“信号”的体制安排影响地方政府的经济行为。

然而,中央政府所传递“信号”的作用机制仍然是一个“黑箱子”。一方面,中央政府对地方经济的直接扶持能够为地方政府传递未来“发展倾向”信号,从而促使地方政府因势利导的公共投资的跟进,进而产生政府投资支出的乘数效应;另一方面,中央政府官员绩效审核方式的制定为地方政府官员传递了“晋升倾向”的信号,从而刺激各地方政府分别决策最优的经济行为以实现政治晋升的目标。然而,现有的研究成果通常将“发展倾向”信号与“晋升倾向”信号综合为一个整体或者分别就两个方面單独进行分析,但事实上两者存在着相互关联并共同影响地方政府行为的特征,综合或单独的分析均不够全面。因此,在全面推行经济发展“新常态”和“简政放权”的背景下,如何有效地解构“发展倾向”信号与“晋升倾向”信号,在实现两种信号解构的前提下,中央政府在供给侧与需求侧分别使用什么样的信号激励更有效率,是实现有效引导地区经济发展“新常态”的重要问题。鉴于此,本文对上述问题进行深入研究,试图为中央政府有效激励地方政府经济行为,实现地区经济增长提供有力参考。

一、文献综述

“分税制”改革以来,地方政府的经济行为日益主导地区经济是中国改革开放之后在实现经济增长方面与西方发达国家呈现显著差异的结构特征[4]。因此,在市场仍不够完善的现状下,如何处理好中央政府与地方政府的关系,如何实现中央政府对地方政府经济行为的有效激励成为研究的重点。

政府经济行为影响经济增长方面的研究已较为成熟,本文从供给侧与需求侧两个方面对比性地探究中央政府“发展倾向”信号与“晋升倾向”信号对地区经济增长的影响是建立在地方政府间以追求政绩为目标的“晋升锦标赛”前提下的,在这一假设的论证国内外给出了非常充分的理论支撑。“晋升”环节中存在“锦标赛”的模式最早源于微观企业视角员工晋升行为的研究[5],企业中面临晋升危机的风险规避型员工往往会采取同质化的晋升策略,低质量的员工间的这种同质化的晋升策略会污染高质量的企业环境,从而拖慢企业发展进程。这种情况的出现源于微观企业内部的委托—代理关系,这与中央政府和地方政府之间行为较为类似,因而周黎安[67]率先将“晋升锦标赛”的思路用于分析中央政府对地方政府行为激励上,从制度的角度分析改革开放以来中国的经济增长和地方保护主义问题。张军等[8]则将这种中央政府与地方政府之间的政治激励描述为“为增长而竞争”,其通过单部门计量经济的手段进行分析并提出限制官员任期和推动地方政府官员异地交流活动,以此来确保在现有政治激励的背景下促进地区经济增长。此后,随着经济可持续增长目标和中国经济“新常态”的提出,国内学者分别从生态环境、教育与技术进步和社会福利等不同角度对“晋升锦标赛”背景下中央政府对地方政府激励制度的影响进行分析[910]。但在研究过程中仍然存在分歧,其主要表现在单部门宏观经济计量和多部门微观基础一般均衡分析范式的争论。

在单部门宏观经济计量分析中,王贤彬等[11]利用1978—2006年全国29个省区市省(市)长和党委书记的任命、调动材料,从单一部门宏观计量经济的角度指出,中央政府晋升激励对地区经济增长的影响会因官员年龄和任期而异。基于此,乔坤元[12]从更加微观的多级政府角度进行考察,其通过1978—2010年省、市级面板数据指出,地方政府官员间不仅存在“晋升锦标赛”,而且在纵向上还存在“层层加码”的特点;孙犇等[13]则利用1985—2005年省级面板数据,从信贷资源配置的角度指出地方政府间的博弈是造成资源配置扭曲的主要原因;有别于以上的在同质化地方政府视角下分析“晋升锦标赛”影响的研究,姚洋等[14]将异质性的地方政府引入分析框架,强调了地方政府官员的个人效应对地区经济增长的影响;邓慧慧等[15]则在“晋升锦标赛”的分析框架中引入了地区异质性的因素,其通过2006—2014年249个地级市的面板数据论证了地方政府经济行为存在“同群效应”,并且这种“同群效应”在欠发达地区和发达地区之间表现得尤为显著。

上述研究均建立在单部门宏观计量经济分析框架下。尽管基于现实样本估计的结果能够最大化地体现解释变量与被解释变量之间的相关关系,但是单部门的宏观计量经济的分析框架在分析政府行为方面仍然面临缺乏微观基础的问题。因此,基于微观基础的一般均衡分析范式逐渐凸显出来,并且在政府经济行为的研究方面已然成为主流。在相关代表性研究中,云鹤等[16]通过将转换系数引入新古典的经济增长模型,分析了财政分权视角下外生的政策冲击对地区经济的影响;刘澜飚等[17]将政府公共投资行为引入私人资本的积累过程,通过数值模拟指出财政分权能够使地方政府公共投资对私人资本产生“挤入效应”;在此基础上,朱军等[4]系统地将多级政府结构引入一般均衡的分析框架中,得出深度分权有益于地区经济增长的结论。基于已有的研究成果,全面考虑经济社会个体行为的必要性,本文选择基于微观基础的一般均衡分析框架进行研究。

但遗憾的是,已有研究在以下两个方面仍有不足:(1)在研究对象方面,鲜有文献以激励信号为研究重点,对中央政府如何通过影响地方政府经济行为,进而促进地区经济增长的问题进行深入探析。(2)在模型构建方面,已有文献主要通过两种方式定义地方政府行为,其一是认为地方政府以维持当期财政平衡为唯一目标,其二是认为中央政府对地方政府的影响派生于外生给定的地方政府目标函数,但这两种方式均难以切实有效地反映中央政府与地方政府之间的相互作用关系及“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号的传导机制。

针对现有研究的不足,本文可能的创新与贡献在于:(1)在研究对象方面,引入“晋升倾向”和“发展倾向”两种激励信号,并将传统的“发展倾向”信号作为对照对象,对比性地探析了中央政府“晋升倾向”信号和“发展倾向”信号对地区经济增长的影响及其传导机制。(2)在模型构建方面,通过构建并推导“理性政治人”

参考缪国书等[18]的定义,本文中“理性政治人”是指以追求政绩等政治收益为行为目标以期获得晋升机会的政府或个人。假设下地方政府的目标函数,在实证层面上实现了对中央政府与地方政府之间的相互作用关系及“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号传导机制的有效反映,从而使模型能够更切实地反映真实经济状况,进而为中央政府通过“晋升倾向”和“发展倾向”两种信号激励地方经济增长提供更为客观可靠的理论基础。

二、模型构建

基于多部门微观基础一般均衡的分析范式,在多级政府的动态一般均衡模型中从供给侧与需求侧两个方面引入经济行为内生化的地方政府以及中央政府“晋升倾向”信号和“发展倾向”信号冲击,以分析中央政府激励信号对地区经济增长的影响。为更为真实地反映中国地方政府行为,假设宏观经济的一般均衡由典型化的家庭、企业、中央政府和“理性政治人”的地方政府四个部门在各自的约束下实现自身目标而共同决定。中央政府不仅可以通过决定税收规模而且还可以通过传递两种信号实现对整个经济系统的管理,即一方面通过直接公共投资传递“发展倾向”信号,另一方面通过政绩审核向地方政府官员传递“晋升倾向”信号。

(一)厂商行为

本文假设存在一个典型化的厂商,它是地区内同质化产业簇的代表。借鉴朱军等[4]多级政府动态一般均衡模型的设计思路,假设一个地区内典型化的厂商面临完全竞争的市场环境,厂商的行为目标是在自身约束条件下实现利润水平的最大化。具体而言,该地区的典型化厂商通过选择雇佣的劳动力lt和租赁资本kt来进行生产活动,并最终提供产品yt。其生产函数为

yt=At(Gpt)γ(kt)(lt)1-(1)

其中,γ表示政府公共生产性投资的产出弹性,表示资本的产出弹性,At表示该地区厂商面临的中性的技术冲击,假设其服从AR(1)过程,且持久力系数表示为ρa,为保证该地区厂商面临的中性的技术冲击为平稳状态,假设ρa∈(0,1),且随机冲击εat服从标准差为δa的标准正态分布。则表示At的稳态水平,具体的冲击方程为

lnAt+1=(1-ρa)ln+ρalnAt+εat(2)

为刻画多级政府框架下中央政府和地方政府的经济行为,在供给端,即生产函数中引入政府公共生产性投资Gpt,并假设政府公共生产性投资是中性的,例如营商环境的改造支出和生产性基础设施的建设等,与中性技术进步At类似,其能够实现对地区典型化厂商生产活动普适性的贡献。而政府公共生产性投资Gpt主要来源于中央政府直接公共生产性投资g0pt与地方政府公共生产性投资g1pt两个层面,即Gpt=(g0pt)p(g1pt)1-p,其中p表示中央政府对地方政府直接的公共生产性投资所占的比重,因而p∈(0,1)。假设该地区厂商面临的是完全竞争的市场环境且目标是实现约束条件下最大化的利润水平,其表现为

max{lt,kt}{At(Gpt)γ(kt)(lt)1--ωtlt-rtkt}(3)

即使是作為地区内同质化行业簇的代表,典型化的厂商仍然无法及时地将自身需求传达给政策制定者,中央政府和地方政府仅能够相对有效地反映企业的需求,因此典型化企业自身无法决定政府公共生产性投资的数额。借由如上的最优化方程可以得到该地区厂商在实现自身收益最大化时的一阶条件为

ωt=(1-)At(Gpt)γ(kt)(lt)-(4)

rt=At(Gpt)γ(kt)-1(lt)1-(5)

其中,ωt表示该地区工人的实际工资,rt则表示实际的资本收益。式(1)—(5)系统地刻画了该地区厂商在“理性经济人”假设下的微观行为方式。

(二)家庭行为

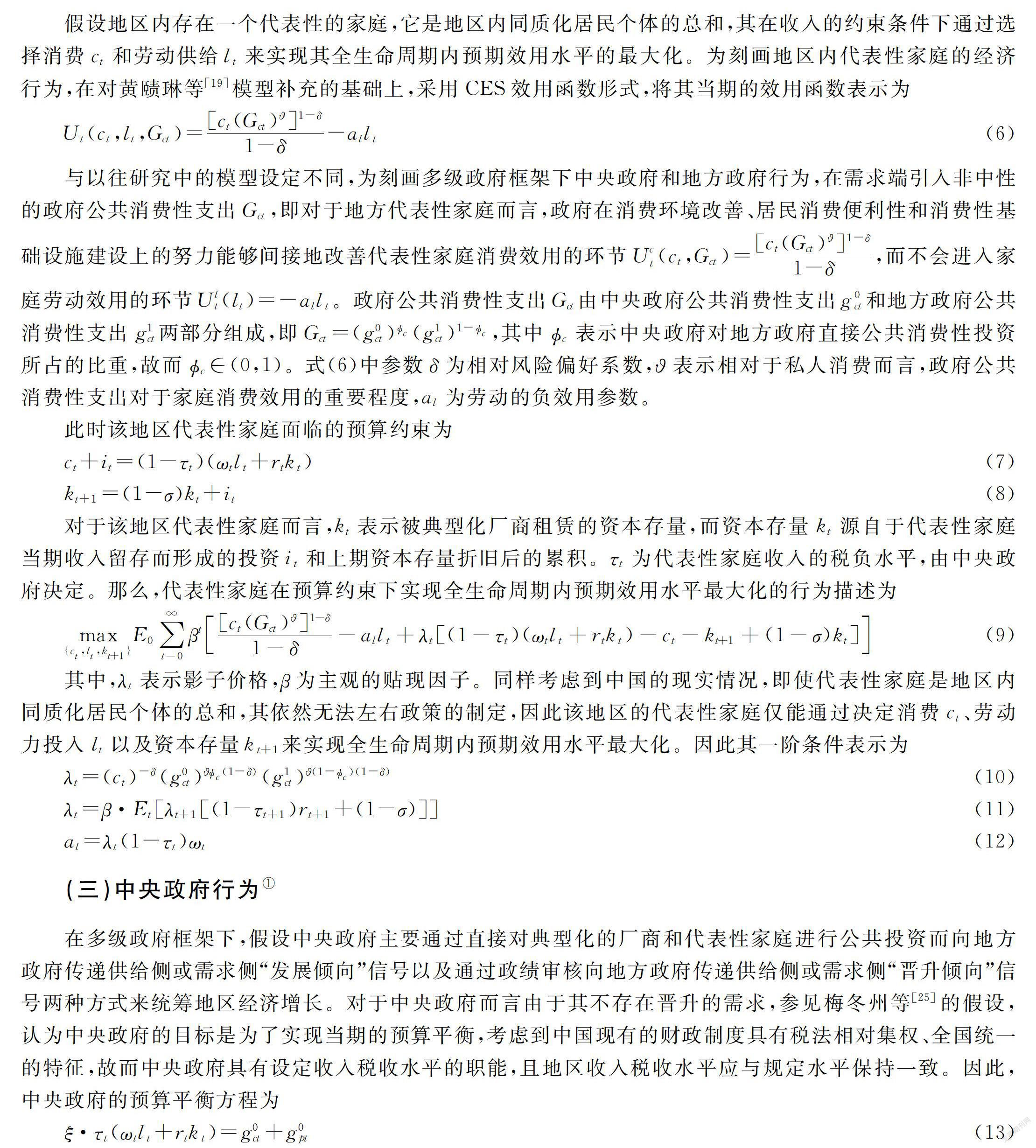

假设地区内存在一个代表性的家庭,它是地区内同质化居民个体的总和,其在收入的约束条件下通过选择消费ct和劳动供给lt来实现其全生命周期内预期效用水平的最大化。为刻画地区内代表性家庭的经济行为,在对黄赜琳等[19]模型补充的基础上,采用CES效用函数形式,将其当期的效用函数表示为

Ut(ct,lt,Gct)=[ct(Gct)]1-δ1-δ-allt(6)

与以往研究中的模型设定不同,为刻画多级政府框架下中央政府和地方政府行为,在需求端引入非中性的政府公共消费性支出Gct,即对于地方代表性家庭而言,政府在消费环境改善、居民消费便利性和消费性基础设施建设上的努力能够间接地改善代表性家庭消费效用的环节Uct(ct,Gct)=[ct(Gct)]1-δ1-δ,而不会进入家庭劳动效用的环节Ult(lt)=-allt。政府公共消费性支出Gct由中央政府公共消费性支出g0ct和地方政府公共消费性支出g1ct两部分组成,即Gct=(g0ct)c(g1ct)1-c,其中c表示中央政府对地方政府直接公共消费性投资所占的比重,故而c∈(0,1)。式(6)中参数δ为相对风险偏好系数,表示相对于私人消费而言,政府公共消费性支出对于家庭消费效用的重要程度,al为劳动的负效用参数。

此时该地区代表性家庭面临的预算约束为

ct+it=(1-τt)(ωtlt+rtkt)(7)

kt+1=(1-σ)kt+it(8)

对于该地区代表性家庭而言,kt表示被典型化厂商租赁的资本存量,而资本存量kt源自于代表性家庭当期收入留存而形成的投资it和上期资本存量折旧后的累积。τt为代表性家庭收入的税负水平,由中央政府决定。那么,代表性家庭在预算约束下实现全生命周期内预期效用水平最大化的行为描述为

max{ct,lt,kt+1}E0∑∞t=0βt

[ct(Gct)]1-δ1-δ-allt+λt[(1-τt)(ωtlt+rtkt)-ct-kt+1+(1-σ)kt](9)

其中,λt表示影子价格,β为主观的贴现因子。同样考虑到中国的现实情况,即使代表性家庭是地区内同质化居民个体的总和,其依然无法左右政策的制定,因此该地区的代表性家庭仅能通过决定消费ct、劳动力投入lt以及资本存量kt+1来实现全生命周期内预期效用水平最大化。因此其一阶条件表示为

λt=(ct)-δ(g0ct)c(1-δ)(g1ct)(1-c)(1-δ)(10)

λt=β·Et[λt+1[(1-τt+1)rt+1+(1-σ)]](11)

al=λt(1-τt)ωt(12)

(三)中央政府行为

政府行为的概念相对广泛,其主要包括政府经济行为、政府行政行为、政府立法行为等方面,但是此处所讲的中央政府行为是指政府经济行为和行政行为两个领域,而后文中所提到的地方政府行为则是只经济行为。

在多级政府框架下,假设中央政府主要通过直接对典型化的厂商和代表性家庭进行公共投资而向地方政府传递供给侧或需求侧“发展倾向”信号以及通过政绩审核向地方政府传递供给侧或需求侧“晋升倾向”信号两种方式来统筹地区经济增长。对于中央政府而言由于其不存在晋升的需求,参见梅冬州等[25]的假设,认为中央政府的目标是为了实现当期的预算平衡,考虑到中国现有的财政制度具有税法相对集权、全国统一的特征,故而中央政府具有设定收入税收水平的职能,且地区收入税收水平应与规定水平保持一致。因此,中央政府的预算平衡方程为

ξ·τt(ωtlt+rtkt)=g0ct+g0pt(13)

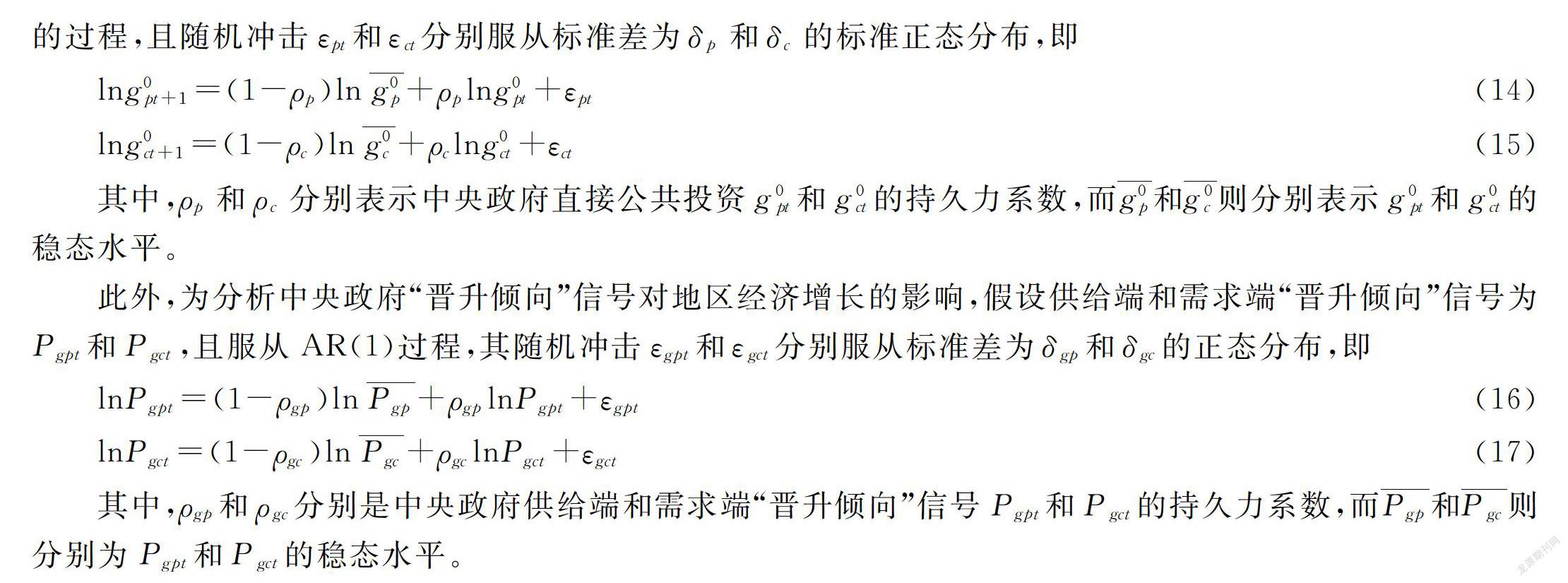

其中,ξ表示财政分权的水平,即在来自代表性家庭的全部收入税收中ξ比例的部分为中央政府财政收入,而在预算约束下,中央政府通过决定向地方典型化厂商和代表性家庭提供营商环境建设、基础设施营造和消费条件改善等方面的直接性公共投资支出的方式向地方政府传递“发展倾向”信号,从而促进地方政府公共投资支出的跟进,进而实现地区经济增长。具体而言,设定中央政府直接公共投资g0pt、g0ct服从AR(1)的过程,且随机冲击εpt和εct分别服从标准差为δp和δc的标准正态分布,即

lng0pt+1=(1-ρp)lng0p+ρplng0pt+εpt(14)

lng0ct+1=(1-ρc)lng0c+ρclng0ct+εct(15)

其中,ρp和ρc分别表示中央政府直接公共投资g0pt和g0ct的持久力系数,而g0p和g0c则分别表示g0pt和g0ct的稳态水平。

此外,为分析中央政府“晋升倾向”信号对地区经济增长的影响,假设供给端和需求端“晋升倾向”信号为Pgpt和Pgct,且服从AR(1)过程,其随机冲击εgpt和εgct分别服从标准差为δgp和δgc的正态分布,即

lnPgpt=(1-ρgp)lnPgp+ρgplnPgpt+εgpt(16)

lnPgct=(1-ρgc)lnPgc+ρgclnPgct+εgct(17)

其中,ρgp和ρgc分别是中央政府供给端和需求端“晋升倾向”信号Pgpt和Pgct的持久力系数,而Pgp和Pgc则分别为Pgpt和Pgct的穩态水平。

(四)地方政府行为

与中央政府行为不同,处于“理性政治人”假设下的地方政府是收入税收水平的被动接受者,其以实现既定预算平衡下政治收益最大化为前提,即在

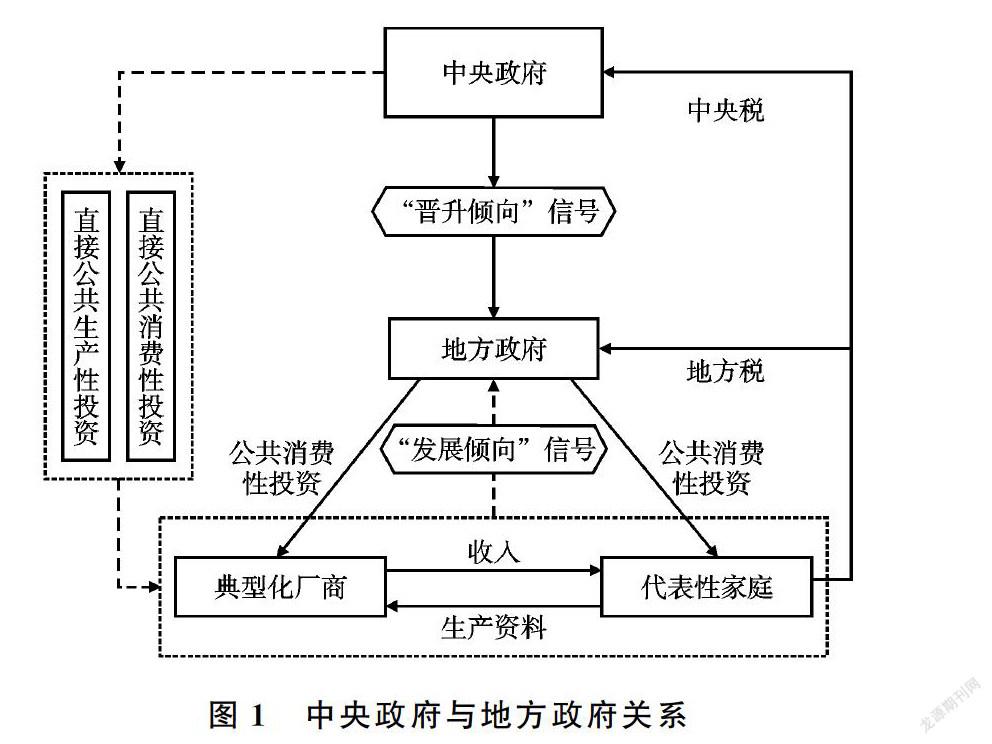

委托—代理理论下,地方政府以实现其晋升为行为目标。据此可知地方政府行为将会受到两方面信号的影响,一方面来自中央政府的直接公共投资所带来的“发展倾向”信号,另一方面来自中央政府通过制定官员绩效审核标准传递的“晋升倾向”信号。可见,地方政府的行为与中央政府的决策息息相关,就整个经济系统而言,中央政府与地方政府的关系如图1所示。

随着中国经济逐步走向“新常态”,原有的“为增长而竞争”的地方政府行为目标也逐渐向重视人民生活水平的方向发展,故而本文在地方政府行为目标中加入了代表性家庭效用的环节

为立足中国,分析中国问题,需从中国实际出发。中国始终坚持科学发展观,故而本文做出地方政府兼顾经济增长与地区居民福利水平的目标函数,其目的是在约束条件下实现综合水平的提升,从而获得“政绩产品”。

。具体而言,地方政府的行为目标可以描述为

ygt=yt(g0pt,g1pt)Pgpt·Uct(g0ct,g1ct)Pgct(18)

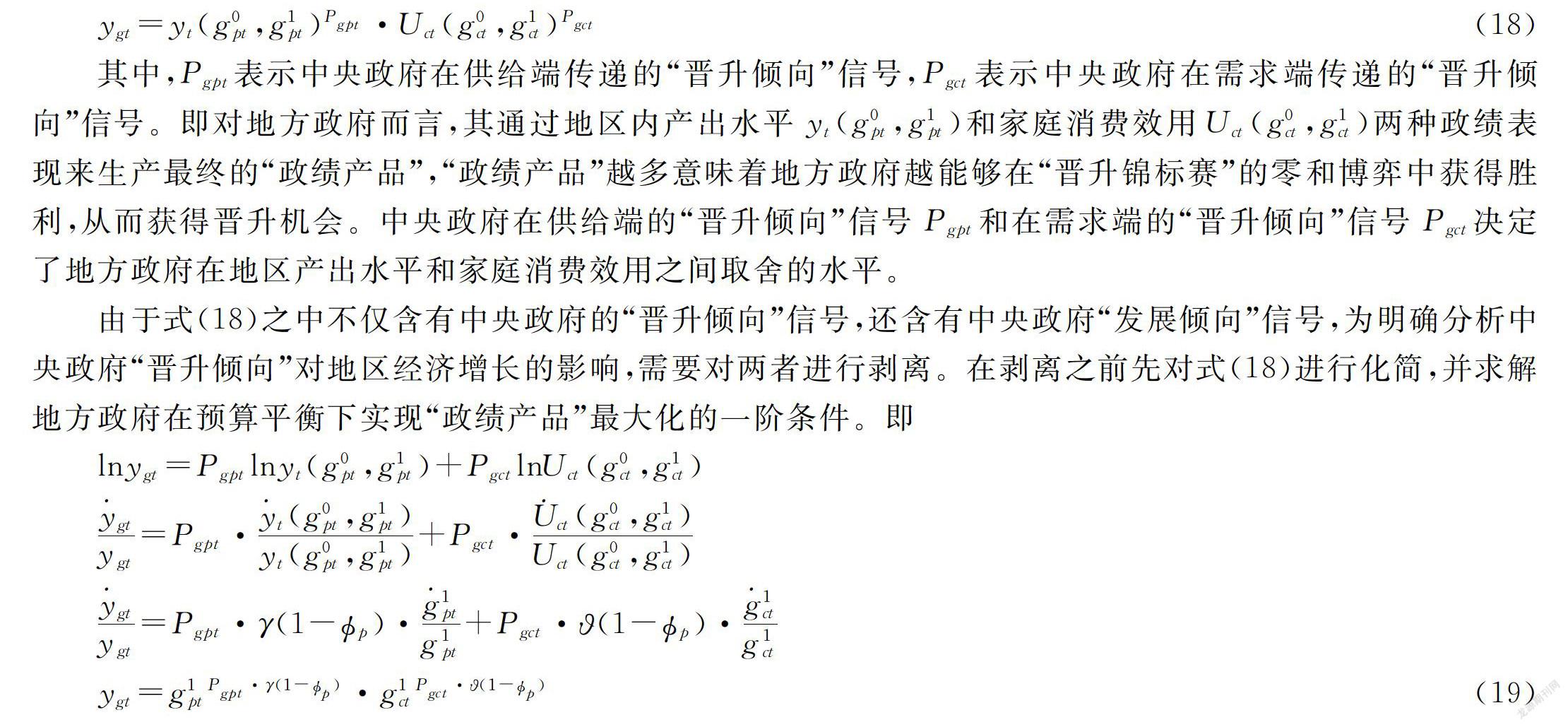

其中,Pgpt表示中央政府在供给端传递的“晋升倾向”信号,Pgct表示中央政府在需求端传递的“晋升倾向”信号。即对地方政府而言,其通过地区内产出水平yt(g0pt,g1pt)和家庭消费效用Uct(g0ct,g1ct)两种政绩表现来生产最终的“政绩产品”,“政绩产品”越多意味着地方政府越能够在“晋升锦标赛”的零和博弈中获得胜利,从而获得晋升机会。中央政府在供给端的“晋升倾向”信号Pgpt和在需求端的“晋升倾向”信号Pgct决定了地方政府在地区产出水平和家庭消费效用之间取舍的水平。

由于式(18)之中不仅含有中央政府的“晋升倾向”信号,还含有中央政府“发展倾向”信号,为明确分析中央政府“晋升倾向”对地区经济增长的影响,需要对两者进行剥离。在剥离之前先对式(18)进行化简,并求解地方政府在预算平衡下实现“政绩产品”最大化的一阶条件。即

lnygt=Pgptlnyt(g0pt,g1pt)+PgctlnUct(g0ct,g1ct)

gtygt=Pgpt·t(g0pt,g1pt)yt(g0pt,g1pt)+Pgct·ct(g0ct,g1ct)Uct(g0ct,g1ct)

gtygt=Pgpt·γ(1-p)·1ptg1pt+Pgct·(1-p)·1ctg1ct

ygt=g1ptPgpt·γ(1-p)·g1ctPgct·(1-p)(19)

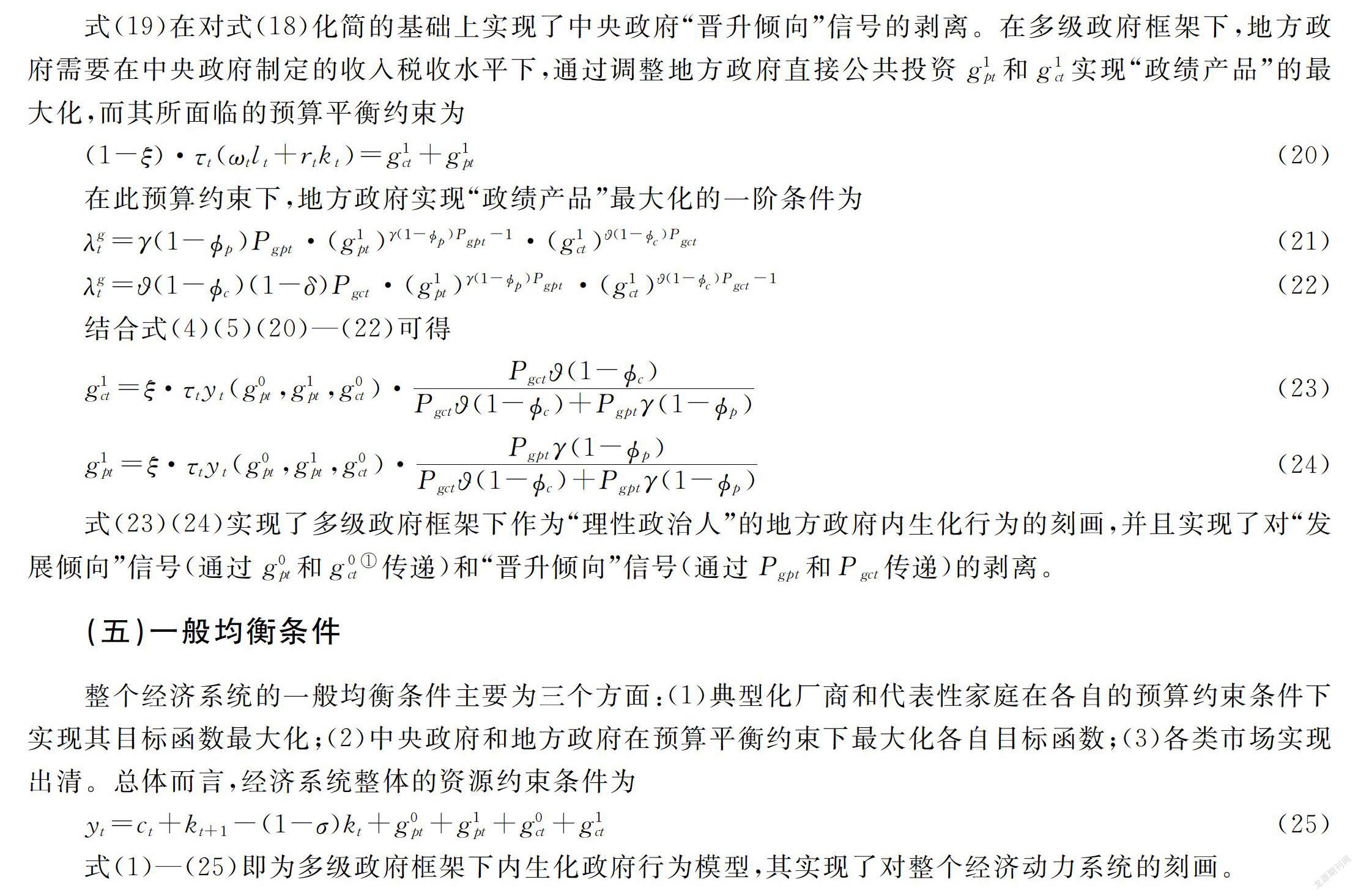

式(19)在对式(18)化简的基础上实现了中央政府“晋升倾向”信号的剥离。在多级政府框架下,地方政府需要在中央政府制定的收入税收水平下,通过调整地方政府直接公共投资g1pt和g1ct实现“政绩产品”的最大化,而其所面临的预算平衡约束为

(1-ξ)·τt(ωtlt+rtkt)=g1ct+g1pt(20)

在此预算约束下,地方政府实现“政绩产品”最大化的一阶条件为

λgt=γ(1-p)Pgpt·(g1pt)γ(1-p)Pgpt-1·(g1ct)(1-c)Pgct(21)

λgt=(1-c)(1-δ)Pgct·(g1pt)γ(1-p)Pgpt·(g1ct)(1-c)Pgct-1(22)

结合式(4)(5)(20)—(22)可得

g1ct=ξ·τtyt(g0pt,g1pt,g0ct)·Pgct(1-c)Pgct(1-c)+Pgptγ(1-p)(23)

g1pt=ξ·τtyt(g0pt,g1pt,g0ct)·Pgptγ(1-p)Pgct(1-c)+Pgptγ(1-p)(24)

式(23)(24)实现了多级政府框架下作为“理性政治人”的地方政府内生化行为的刻画,并且实现了对“发展倾向”信号(通过g0pt和g0ctg0ct主要通过式(10)—(12),即代表性家庭的行为影响生产要素的供给,从而间接影响典型化厂商的产出水平,因此在式(21)(22)中也包含在yt(g0pt,g1pt,g0ct)中,亦实现了与“晋升倾向”信号的剥离。

传递)和“晋升倾向”信号(通过Pgpt和Pgct传递)的剥离。

(五)一般均衡条件

整个经济系统的一般均衡条件主要为三个方面:

(1)典型化厂商和代表性家庭在各自的预算约束条件下实现其目标函数最大化;

(2)中央政府和地方政府在预算平衡约束下最大化各自目标函数;

(3)各类市场实现出清。总体而言,经济系统整体的资源约束条件为

yt=ct+kt+1-(1-σ)kt+g0pt+g1pt+g0ct+g1ct(25)

式(1)—(25)即为多级政府框架下内生化政府行为模型,其实现了对整个经济动力系统的刻画。

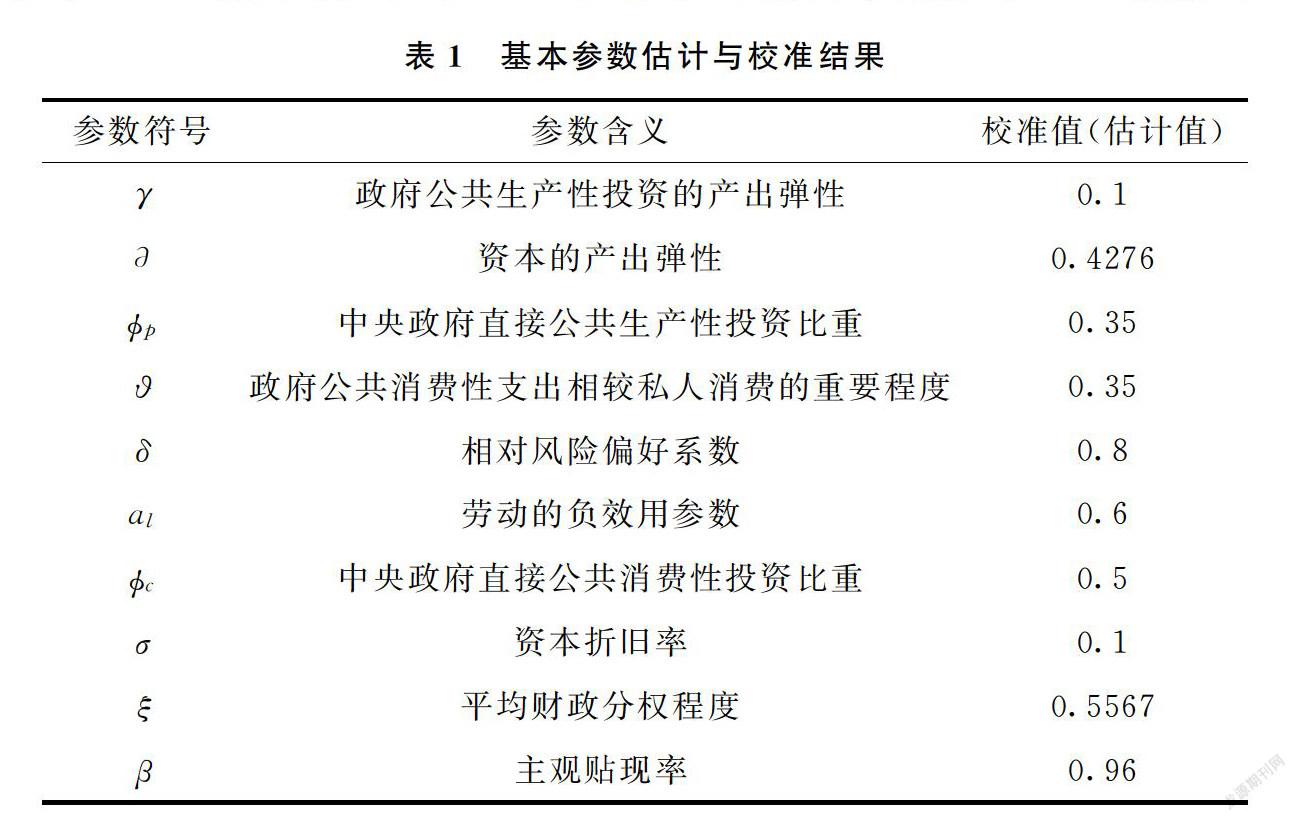

三、参数校准

為实现对真实经济的模拟,需要对模型参数进行校准与估计。参与估计的年度数据主要来自于《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》以及《全国地市县财政统计资料》,且所有数据均通过HP滤波方法(平滑指数为100)去除趋势。考虑到中央政府和地方政府对应的财政支出项目数据存在一定程度缺失和统计口径差异的问题,因而选择1995—2014年为时间跨度以获得相对可靠的样本观测值。1995—2014年年度样本数据相对较短,不适宜借助卡尔曼滤波和先验分布进行完全信息的贝叶斯估计,故而本文采取校准的方式以确定参数取值。

本文所建模型式(1)—(25)中需要校准的参数为:基本参数

(γ,,p,,δ,al,c,σ,ξ,β)以及动态参数

(ρa,δa,ρp,δp,ρc,δc,ρgp,δgp,ρgc,δgc)。对于政府公共生产性投资的产出弹性γ,参照Meier等[2,4]的研究,将其校准为0.1。在资本产出弹性方面,朱军等[4]利用《中国统计年鉴》从“收入法”GDP核算的角度进行了估计,因此本文引用其对东中西部地区的估计结果的平均值,将资本产出弹性校准为0.4276。为实现中国多级政府间的“简政放权”,要求发挥地方政府贴近基层的优势,充分调动地方政府统筹地区经济的积极性。为强调地方政府在地区供给侧发展中的重要作用,将中央政府直接公共生产性投资比重p校准为0.35。关于政府公共消费性支出相较私人消费的重要程度,参照黄赜琳等[19]的研究,将校准为0.35。在相对风险偏好系数δ方面,许志伟等[2122]通过中国实际消费数据进行估算,认为跨期替代弹性为0.77和0.82,黄赜琳[23]则指出相对风险偏好系数应当位于0.7~1.0的区间内,刘相锋[24]则将相对风险偏好系数校准为0.8,故而本文将δ校准为0.8。劳动负效用参数参照黄赜琳等[19]对不可分劳动模型的研究,将al校准为0.6。中央政府直接公共消费性投资比重c,根据朱军等[4]的研究,将c校准为0.5。在资本折旧率σ的校准方面,已有文献校准结果相对一致,刘相锋等[2426]均将其校准为0.1,故而本文将资本折旧率σ也校准为

0.1。在平均财政分权方面,本文参照朱军等[4]的方法通过《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》以及《全国市地县财政统计资料》查询并计算1995—2014年各地方税收收入占全部税收收入的比重并以年份为标准进行平均,用以估计平均财政分权程度ξ为0.5567。在主观贴现率β方面,许志伟等[21]通过平均名义利率校准主管贴现率为0.98,梅冬州等[25]将其校准为0.96,总体而言,主观贴现率β的校准数值在0.95~0.99之间,本文将β校准为0.96。具体基本参数估计与校准值见表1。

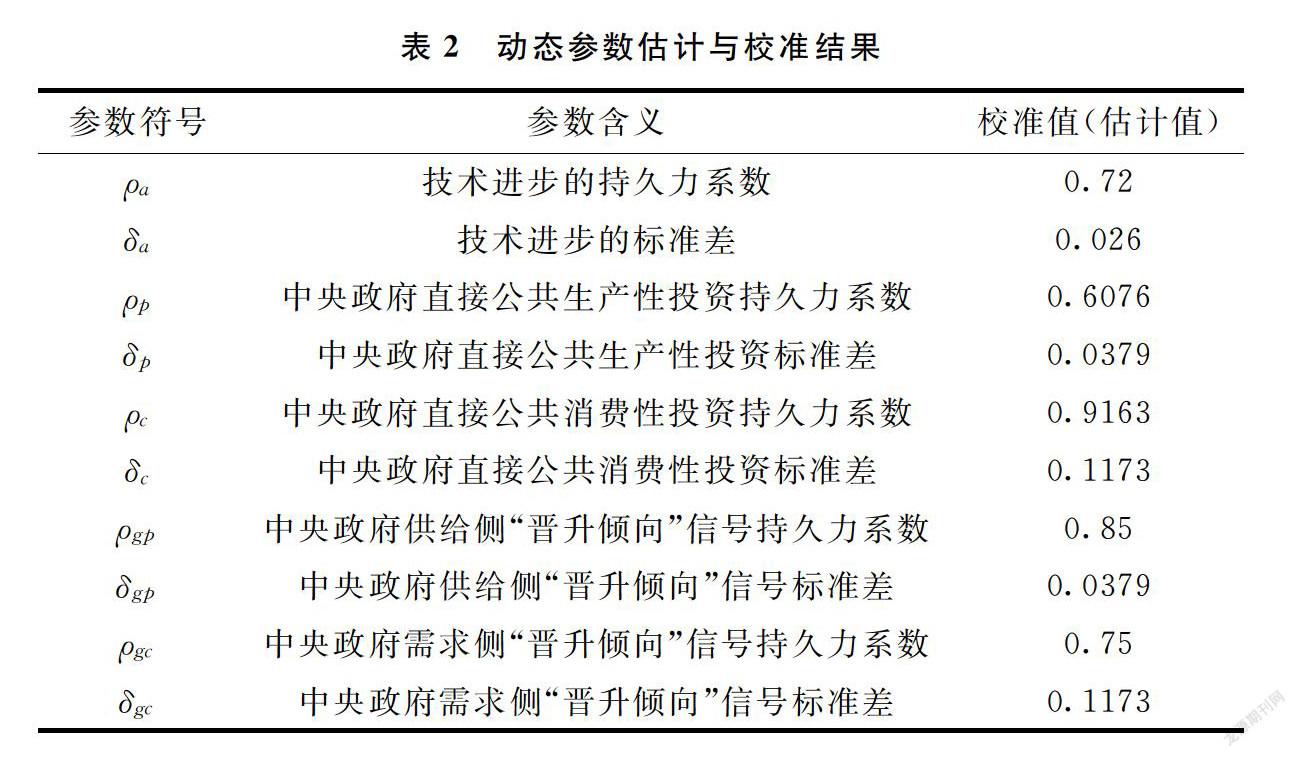

在对随机冲击方程动态参数方面,赵向琴等[27]从“索洛余值”中剥离出政府公共生产性支出并进行估算,参照其校准值,本文将技术进步的持久力系数ρa校准为0.72,且技术进步的标准差δa校准为0.026,这与黄赜琳等[23,28]的校准结果极为相近。在对中央政府直接公共投资持久力系数和方差校准中,借助《中国统计年鉴》和《中国财政年鉴》数据,通过一阶自回归的方式对持久力系数和方差进行估计。2007年中央政府公共投资统计口径发生改变,故而1995—2006年将基本建设支出、挖潜改造支出、地质勘探支出、科技三项支出、增援企业流动资金支出归为直接公共生产性投资支出,将国防支出、武装警察部队支出、抚恤和社会福利救济费、社会保障和补助支出、公检法司支出归为直接公共消费性投资支出;在2007—2014年,将一般基础建设支出,挖潜改造和科技三项费用支出,工业、交通、流通部门事业费支出,地质勘探费用支出归为直接公共生产性投资支出,而将一般公共服务支出、武装警察部队支出、社会保障与就业支出、国防支出、医疗卫生和环境保护支出归为直接公共消费性投资支出。以此建立时间序列,并通过一阶自回归估计中央政府直接公共生产性投资持久力系数ρp为0.6076,标准差δp为0.0379,中央政府直接公共消费性投资持久力系数ρc为0.9163,标准差δc为0.1173,一阶自回归结果与朱军等[4]的校准结果相近。在中央政府供给侧和需求侧“晋升倾向”信号方面,尚未有研究对冲击过程的持久力系数和标准差进行

研究。考虑到中国发展目标以及官员绩效考核目标的稳定性,本文将中央政府供给侧“晋升倾向”信号的持久力系数ρgp校准为0.85,而为将中央政府“晋升倾向”信号与通过直接公共投资所传递的“发展倾向”信号进行对比分析,将中央政府供给侧“晋升倾向”信号的标准差δgp校准为0.0379,同理将中央政府需求侧“晋升倾向”信号持久力系数ρgc校准为0.75,标准差δgc则校准为0.1173。动态参数估计与校准结果见表2。

四、模型检验与脉冲响应分析

(一)模型检验

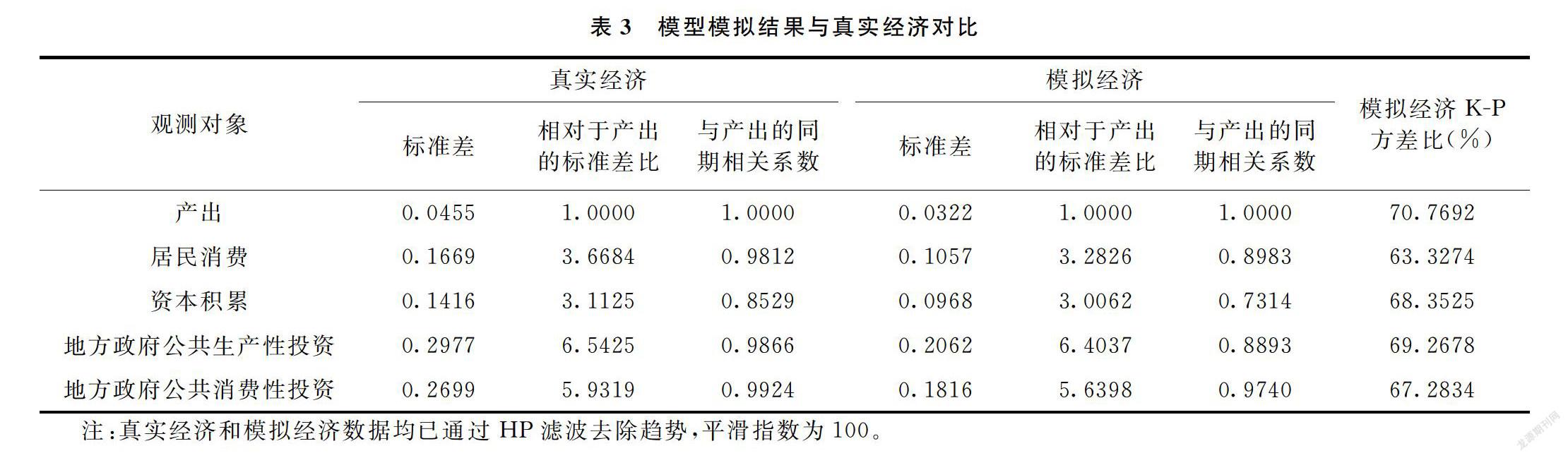

在模型系统参数校准的基础上,还需测度模型模拟真实经济的好坏,以保证对各类冲击动态效应的恰当分析,具体结果见表3。从模拟经济的KP方差比中可以看出,本文构建的多级政府框架下供需两侧的地方政府行为内生化模型能够较好地识别真实经济。在产出、居民消费、资本积累、地方政府直接公共生产性投资以及直接公共消费性投资

地方政府公共生产性投资支出和公共消费性投资支出的真实经济数据同样涉及分类问题,具体的分类方式与上文中央政府的分类方式类似。即在1995—2006年间,将基本建设支出、挖潜改造支出、地质勘探支出、科技三项支出、增援企业流动资金支出归为直接公共生产性投资支出,将国防支出、武装警察部队支出、城市维护建设支出、抚恤和社会福利救济费、社会保障和补助支出、公检法司支出归为直接公共消费性投资支出,在2007—2014年间,将一般基础建设支出、挖潜改造和科技三项费用支出、工业、交通、流通部门事业费支出、地质勘探费用支出归为直接公共生产性投资支出,而将一般公共服务支出、武装警察部队支出、社会保障与就业支出、国防支出、医疗卫生和环境保护支出归为直接公共消费性投资支出。

方面的KP方差比分别为70.76%、63.32%、68.32%、69.26%和67.28%,表明经济模型能够较为真实地解释实际的经济波动。此外,从真实经济和模擬经济产出同期相关系数来看,真实经济中居民消费、资本积累、地方政府公共生产性投资和公共消费性投资与产出同期相关系数均为正,表示上述变量均呈现出顺周期的特征,并未出现逆转的情况。总体而言,本文所构建的模型对真实经济的关键变量具有较好的解释力。

(二)脉冲响应分析

本文在所构建的经济系统模型中从供给侧和需求侧引入了“发展倾向”信号冲击以及“晋升倾向”信号冲击两类外生冲击过程,旨在对比性地分析在地方政府具有追求“政绩产品”最大化的“理性政治人”行为背景下中央政府“晋升倾向”信号和“发展倾向”信号对地区经济增长的影响与传导机制。故而,以下将从供给侧与需求侧两个层面进行解构研究。

1.供给侧冲击

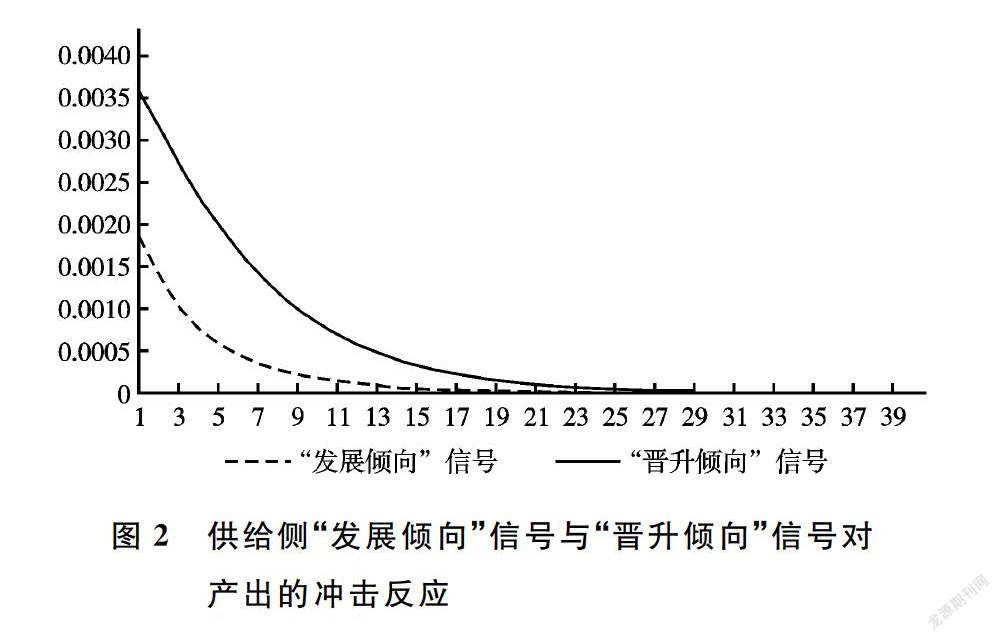

在供给侧(产出环节)“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号冲击对地区总产出的影响如图2所示。在t=0期,正向偏离均衡值1%(后文简称一个单位)的

“发展倾向”信号冲击使得地区总产出偏离稳态水平呈现出跳跃式的增长,而1单位正向的“晋升倾向”信号也同样促进了地区总产出的增长。但是从冲击正向刺激效应幅度上看,同样数值的正向冲击下,“晋升倾向”信号能够带来更大幅度的地区产出刺激。这意味着,在多级政府框架下,中央政府如果试图刺激地方经济增长,通过在供给端合理地制定地方政府官员的绩效考核指标进而传递“晋升倾向”信号相较于在供给端对地方政府提供直接公共生产性投资能够产生更好的政策刺激效果。从冲击的衰退期上看,在考虑地方政府追求“政绩产品”最大化的“理性政治人”行为背景下,冲击的衰退期均被延长,这意味着“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号的瞬时冲击将会通过地方政府经济行为传导而对地区经济产生较为持久的影响。相比较而言,“发展倾向”信号在t=0期1单位正向冲击所带来的对地方总产出的刺激在17期基本衰减为0,而中央政府的“晋升倾向”信号对地方总产出的刺激则相对持久,至27期才逐渐衰减为0,这说明中央政府“晋升倾向”信号能够更为长久地刺激地方经济增长。从总体上看,在供给侧中央政府采用向地方政府传递“晋升倾向”信号的方式能够更有效且更长久地刺激地区经济增长。

尽管在供给侧中央政府采用向地方政府传递“晋升倾向”信號的方式能够更有效且更长久地刺激地区经济增长,但同时这也意味着中央政府轻率地改变“晋升倾向”信号将可能给地方政府经济行为带来较大且影响深远的波动,甚至可能带来地方经济的衰退,因此需要对供给侧中央政府“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号的传导机制进行分析。

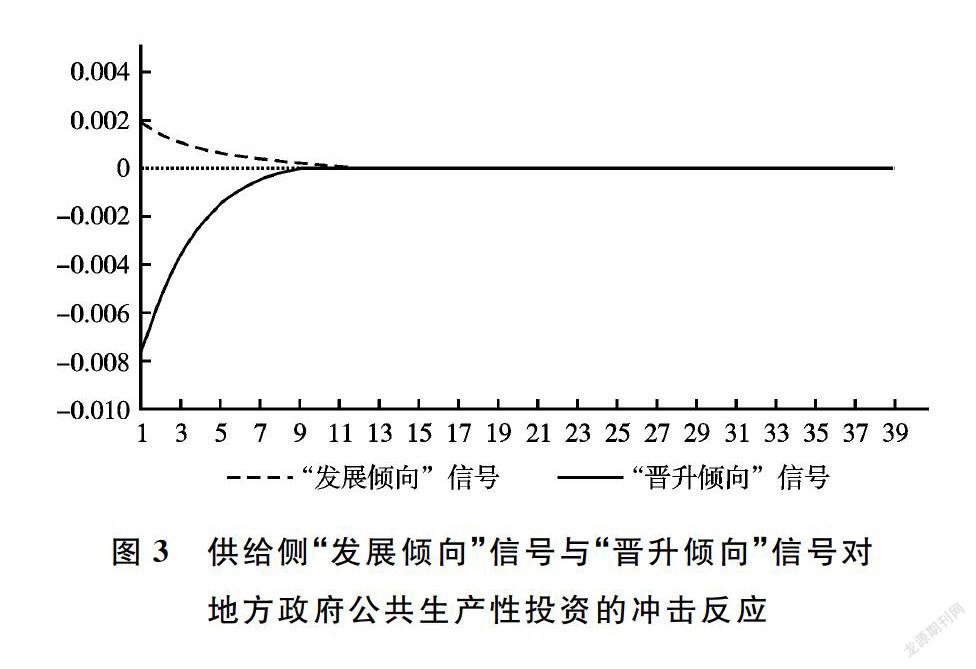

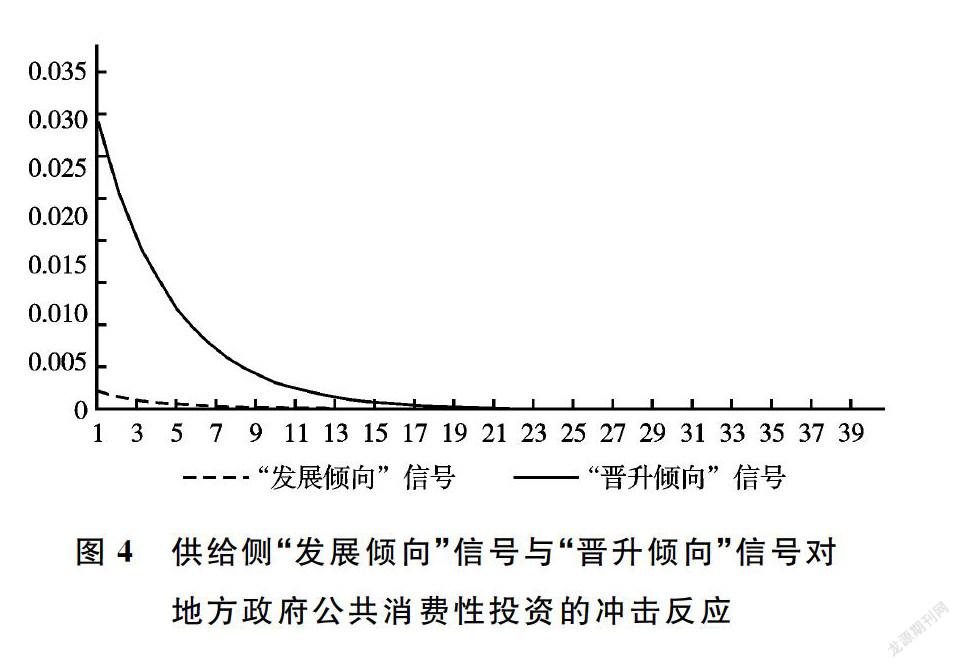

中央政府供给侧的“发展倾向”信号冲击与“晋升倾向”信号冲击对地方政府经济行为(公共生产性投资和公共消费性投资)的影响分别如图3和4所示。从图3中可以看到中央政府“晋升倾向”信号对地方政府公共生产性投资行为的刺激要远大于“发展倾向”信号,即中央政府能够通过“晋升倾向”信号对地方政府公共生产性投资产生较大“挤入效应”,从而有效促进地方政府强化供给端的公共生产性投资支出,进而实现对地区产业发展的促进,并且实现地区经济增长的目标。从影响的持久性上看,“晋升倾向”信号的影响更加持久,这说明“晋升倾向”信号不宜频繁变动,在持续期内频繁变动“晋升倾向”信号将会加剧地方政府公共生产性投资行为波动,不利于地方经济增长,甚至可能造成地方经济衰退。

由图4可知,中央政府供给侧“发展倾向”信号能够通过改善代表性家庭的消费环境从而引导地方政府扩大公共消费性投资,进而产生“挤入效应”以间接实现地区经济增长。但供给侧的“晋升倾向”信号对地方政府公共消费性投资却存在非常显著的抑制效应,这是由于增进地区居民福利水平并不是此时中央政府审核地方官员的核心标准,故而难以形成对地方政府经济行为的刺激,此时地方政府将会选择削减公共消费性投资支出以实现公共生产性投资支出的最大化从而获得期望的“政绩产品”,这也形成了“晋升倾向”信号对地方政府公共消费性投资的“挤出效应”。但总体而言,尽管方向不同,但“晋升倾向”信号所带来的影响相对较大。从影响的持久性上看,供给侧“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号对地方政府公共消费性投资影响的持久性基本相同。尽管“晋升倾向”信号会抑制地方政府公共消费性投资,但幅度远小于其对地方政府公共生产性投资的促进效应,因此总的来看,其能够通过影响地方政府经济行为而达到促进地方经济增长的目的。

综上所述,中央政府在供给侧提升“晋升倾向”能够通过影响地方政府经济行为而刺激地方经济增长,且其效果远比通过直接公共生产性投资传递“发展倾向”信号更为有效。但中央政府通过“晋升倾向”手段进行刺激存在关键的前提,即“晋升倾向”的调整不宜过于频繁,即需要为地方政府提供相对稳定的“晋升倾向”信号,否则将加剧地方经济波动,不利于地方政府在供给端提供相对稳定的经济发展环境。

2.需求侧冲击

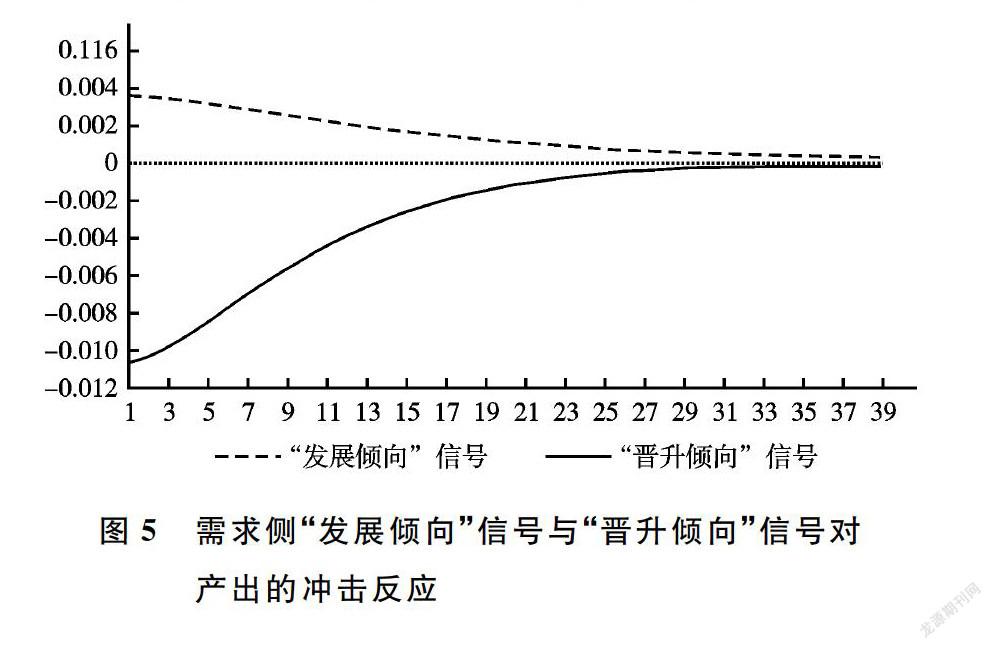

在需求侧(消费环节)“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号冲击对地区总产出的影响如图5所示。从图中可以看出,在t=0期1单位正向的“发展倾向”信号冲击使得地区总产出呈现跳跃式增长,但同样1单位正向的“晋升倾向”信号冲击却带来地区总产出的降低,两种冲击对地区产出的影响是显著异质的。从刺激效应的幅度上看,尽管方向相反但相同数额正向冲击下,“晋升倾向”信号所带来的对地区经济的抑制效应远大于“发展倾向”信号。显然,此时中央政府如果想通过在需求侧刺激地区经济,通过直接公共消费性投资传递“发展倾向”信号是有效的,而改变“晋升倾向”的手段则反而会对地区经济增长产生较大的抑制效应。从冲击的衰退期上看,“晋升倾向”信号冲击与“发展倾向”信号冲击基本呈现共同衰退的特征,说明两者均能对地方经济增长产生持久性的影响。同样,较长的衰退期意味着中央政府需要更为谨慎地调整“晋升倾向”信号与“发展倾向”信号,过于频繁的调整可能带来地方政府经济行为的较大且影响深远的波动,在需求端更是如此,消费者相较于厂商能够更加灵活地调整自身消费,因而亦存在损害地方政府信誉、导致地方经济衰退的可能。据此,需要对需求侧中央政府“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号的传导机制进行分析。

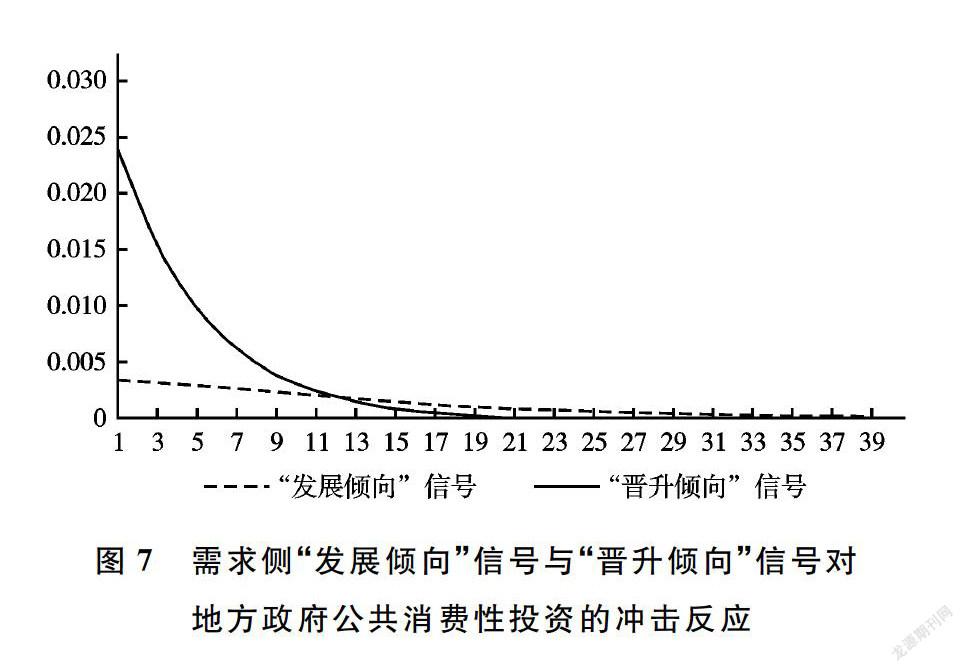

中央政府需求侧的“发展倾向”信号冲击与“晋升倾向”信号冲击对地方政府经济行为(公共生产性投资和公共消费性投资)的影响分别如图6和7所示。从图6中可以看出,中央政府需求侧“发展倾向”信号冲击对地方政府公共生产性投资的影响为正,但影响幅度相对较小。这说明侧重于居民消费的“发展倾向”信号很难对地方政府的经济行为产生积极的促进作用,但同时也说明“发展倾向”信号相较于“晋升倾向”信号而言更为稳定,不易造成地方政府经济行为的剧烈波动。此外,需求侧的“晋升倾向”信号冲击对地方政府公共生产性投资具有显著的抑制作用,且符合前面研究中提到的“晋升倾向”信号刺激效应明显但易带来较大的地方政府经济行为波动的特征。造成较大抑制效应的原因在于此时中央政府对地方政府官员绩效考核的中心向需求侧偏移,作为“理性政治人”的地方政府将会选择缩减公共生产性投资支出,扩大公共消费性投资支出的比重从而实现“政绩产品”的最大化。这一原因在图7中有所体现,需求侧“晋升倾向”信号冲击使得地方政府加大公共消费性投资的支出,且冲击的影响至21期才逐渐衰减为0,即冲击影响具有较长的持久性,但就综合效应而言,中央政府需求侧的“晋升倾向”信号通过影响地方政府经济行为对地区经济仍然存在抑制效应。此外,需求侧的“发展倾向”信号能够带来地方政府公共消费性投资的增长且持久性相对较长,尽管其对地方政府公共生产性投资支出并不存在较大的刺激效应,但总体效应为正,从而能够在需求侧实现对地方经济的促进作用。

综上所述,中央政府在需求侧提升“晋升倾向”不仅无法通过影响地方政府的经济行为以实现刺激地区经济增长的目的,反而会对地方经济增长产生较强的抑制效应。但反观中央政府通过直接公共消费性投资向地方政府传递“发展倾向”信号的手段却能够较为稳定地实现对地区经济的有效刺激,但同样这一刺激也存在前提,即“发展倾向”的调整不宜过于频繁或幅度过大,否则将进一步加剧地方政府经济行为波动,不利于地方经济平稳发展。

五、结论与启示

纵观中国改革开放四十年以来的经济转型进程,基于委托—代理关系的中央政府对地方政府的激励制度是实现中国经济增长奇迹的重要因素。本文在多级政府框架的DSGE模型中从供给侧与需求侧引入了完全内生化的地方政府经济行为,在地方政府为“理性政治人”的假设下,实现了对中央政府设定而地方政府面临的“晋升倾向”信号和“发展倾向”信号的剥离,并重点考察了两种信号对地区经济增长的异质性影响。经过参数校准,本文所构建的地方政府行为内生化模型能够解释约70%的总产出波动,69%的地方政府供给端投资波动和67%的地方政府需求端投资波动,能够为系统地分析多级政府框架下中央政府对地方政府进行信号激励的结果提供有效参考。

本文通过对真实经济的模拟发现:中央政府在供给侧提升“晋升倾向”远比通过直接公共生产性投资传递“发展倾向”信号更能有效促进地区经济增长,但中央政府在需求侧提升地方政府的“晋升倾向”则会对地区经济增长产生显著的抑制效应,此时“发展倾向”信号能够更有效地实现对地区经济增长的促进。在对“晋升倾向”传导机制的分析中发现,地方政府对“晋升倾向”信号十分敏感,存在忽略地区经济增长或地区居民福利水平单纯追求“政绩产品”的现象,这也对中央政府在需求侧提升地方政府的“晋升倾向”反而会对地区经济增长产生抑制效应的原因做出了解释。此外,在对“发展倾向”和“晋升倾向”的传导机制研究中还发现,总体而言,中央政府提升供给侧或需求侧“晋升倾向”的刺激效应明显但易带来较大的地方政府经济行为波动,而提升供给侧或需求侧“发展倾向”虽然对地区经济的促进作用有限,但相对不易产生较大的地方政府经济行为波动。综上研究结论,本文得到以下启示:

在中国经济发展“新常态”和“简政放权”逐步推行的背景下,中央政府通过激励信号的方式引导地区经济增长的方式是有效的,但必须实现“发展倾向”信号和“晋升倾向”信号两种手段的有效组合。

(1)在供给侧可通过稳定且审慎的“晋升倾向”信号进行引导,充分发挥地方政府更贴近基层的优势,实现中央政府对地方政府的“简政放权”,给予地方政府更为合理的统筹地区经济增长的权利,改变以往通过直接公共投资扶持地区经济增长方式,实现选择性政策向功能性政策的转变,进而有效地促进地区经济增长。

(2)而在需求侧中央政府则可通过直接公共消费性投资传递“发展倾向”信号的手段实现对地区经济平稳增长的有效促进,通过普适性地改善地区消费环境,提升居民消费水平进而引导地方政府扩大公共消费性投资规模,从而在实现居民福利水平提升的同时保持地方经济增长活力。

参考文献:

[1]North D C, Thomas R P. The rise and fall of the manorial system: A theoretical model[J]. The Journal of Economic History, 1971, 31(4): 777803.

[2]Meier G M, Easterly W. The elusive quest for growth: Economists’ adventures and misadventures in the tropics[J]. Public Choice, 2002, 30(1): 220222.

[3]Xu C. The fundamental institutions of China’s reforms and development[J]. Journal of Economic Literature, 2011, 49(4): 10761151.

[4]朱军, 许志伟. 财政分权、地区间竞争与中国经济波动[J]. 经济研究, 2018(1): 2134.

[5]Lazear E P, Rosen S. Rankorder tournaments as optimum labor contracts[R]. Nber Working Papers, 1979.

[6]周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J]. 经济研究, 2004(6): 3340.

[7]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 3650.

[8]张军, 高远, 傅勇, 等. 中国为什么拥有了良好的基础设施?[J]. 经济研究, 2007(3): 419.

[9]陈钊, 徐彤. 走向“为和谐而竞争”: 晋升锦标赛下的中央和地方治理模式变迁[J]. 世界经济, 2011(9): 318.

[10]游达明, 张杨, 袁宝龙. 官员晋升锦标赛体制下环境规制、央地分权对环境污染的影响研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2018(3): 6677.

[11]王贤彬, 徐现祥. 地方官員晋升竞争与经济增长[J]. 经济科学, 2010(6): 4258.

[12]乔坤元. 我国官员晋升锦标赛机制的再考察——来自省、市两级政府的证据[J]. 财经研究, 2013(4): 123133.

[13]孙犇, 宋艳伟. 官员晋升、地方经济增长竞争与信贷资源配置[J]. 当代经济科学, 2012(1): 4657.

[14]姚洋, 张牧扬. 官员绩效与晋升锦标赛——来自城市数据的证据[J]. 经济研究, 2013(1): 137150.

[15]邓慧慧, 赵家羚. 地方政府经济决策中的“同群效应”[J]. 中国工业经济, 2018(4): 5978.

[16]云鹤, 舒元. 财政分权、转换系数与经济增长[J]. 经济研究, 2005(6): 4050.

[17]劉澜飚, 李泽广, 黄巍. 财政分权与公共投资的“挤入效应”: 基于中日比较分析的视角[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2009(1): 5870.

[18]缪国书, 张洛丹. 公务员晋升制度的激励作用研究——基于“政治人”的人性假设视角[J]. 中国人力资源开发, 2011(9): 7477.

[19]黄赜琳, 朱保华. 中国的实际经济周期与税收政策效应[J]. 经济研究, 2015(3): 417.

[20]饶晓辉, 刘方. 政府生产性支出与中国的实际经济波动[J]. 经济研究, 2014(11): 1730.

[21]许志伟, 吴化斌. 企业组织资本对中国宏观经济波动的影响[J]. 管理世界, 2012(3): 2333.

[22]刘海波, 邵飞飞, 钟学超. 我国结构性减税政策及其收入分配效应——基于异质性家庭NKDSGE的模拟分析[J]. 财政研究, 2019(3): 3046.

[23]黄赜琳. 中国经济周期特征与财政政策效应——一个基于三部门RBC模型的实证分析[J]. 经济研究, 2005(6): 2739.

[24]刘相锋. 供给端补贴、需求端补贴与补贴退坡政策——基于三部门DSGE模型分析[J]. 财贸经济, 2018(2): 3651.

[25]梅冬州, 崔小勇, 吴娱. 房价变动、土地财政与中国经济波动[J]. 经济研究, 2018(1): 3549.

[26]王立勇, 徐晓莉. 财政政策信息摩擦与财政支出乘数——基于DSGE模型的分析[J]. 财政研究, 2019(1): 4360.

[27]赵向琴, 袁靖, 陈国进. 灾难冲击与我国最优财政货币政策选择[J]. 经济研究, 2017(4): 3447.

[28]王佳, 王文周, 张金水. 部门冲击和整体冲击的经济影响分析——基于改进的中国7部门DSGE模型的数值模拟[J]. 中国管理科学, 2013(5): 1522.

[本刊相关文献链接]

[1]吴延兵. 财政分权促进技术创新吗?[J]. 当代经济科学, 2019(3): 1325.

[2]协天紫光, 李江龙. 资源依赖、投资便利化与长期经济增长[J]. 当代经济科学, 2019(2): 5165.

[3]王杰茹. 分权、地方债务与现代财政改革——基于财政分权不同角度的效应分析[J]. 当代经济科学, 2016(6): 8292.

[4]刘瑞明, 金田林. 政绩考核、交流效应与经济发展——兼论地方政府行为短期化[J]. 当代经济科学, 2015(3): 918.

[5]李冀, 严汉平, 刘世锦. 国有土地出让视角下的中国城市经济增长趋同研究[J]. 当代经济科学, 2012(2): 18.

[6]孙犇, 宋艳伟. 官员晋升、地方经济增长竞争与信贷资源配置[J]. 当代经济科学, 2012(1): 4657.

责任编辑、校对: 高原

Signal Incentive Behavior and Regional Economic Growth in the Framework of Multilevel Government

TANG Xiaohua, JING Wenzhi

(School of Economics, Liaoning University, Shenyang 110000, China)

Abstract:Since the reform and opening up, signal incentives have become an important part ofChina’s governmental economic behavior. The economic signals transmitted by the central government play a vital role in guiding highquality development of national economy. Because of this, the paper introduces endogenous local governments’ economic behaviors on supply and demand sides to the multilevel government framework DSGE Model, analyzes the influence and transmission mechanism of central government signal incentive behaviors on regional economic growth. The research results show that the central government’s signal incentive behaviors on supply and demand sides have significant structural differences in terms of their economic effects. Hence, the paper further analyzes the boundaries of central government’s signal incentive behaviors and proposes relevant policy suggestions.

Keywords:Signal incentive; Economic growth; Multilevel government; Government behavior; Supplyside; Demandside; DSGE model