收入分布变迁对消费结构的影响:理论分析与实证检验

2019-09-10杨程博孙巍赵奚

杨程博 孙巍 赵奚

摘要:基于所构建的收入分布变迁影响居民消费结构的理论模型,选取2011年和2013年的中国家庭金融调查数据并利用样本分割的门限回归模型对理论分析结果进行了实证检验。研究表明,具有适度收入差距并呈现出低收入组群不断跨入高收入组群特征的收入分布变迁更有利于居民消费结构升级。前者可凭借高收入组群自身更加积极的消费升级倾向,及其所产生的示范效应来点燃升级引擎;后者则能显著地挤出居民生存型消费而为消费结构的持续升级和优化提供长效驱动力,但始终离不开政府的针对性政策支撑。此外,有效供给亦是推进消费结构升级的必要条件。

关键词:收入分布变迁;消费结构;样本分割的门限回归;家庭调查数据

文献标识码:A

文章编号:100228482019(06)005010

一、问题的提出

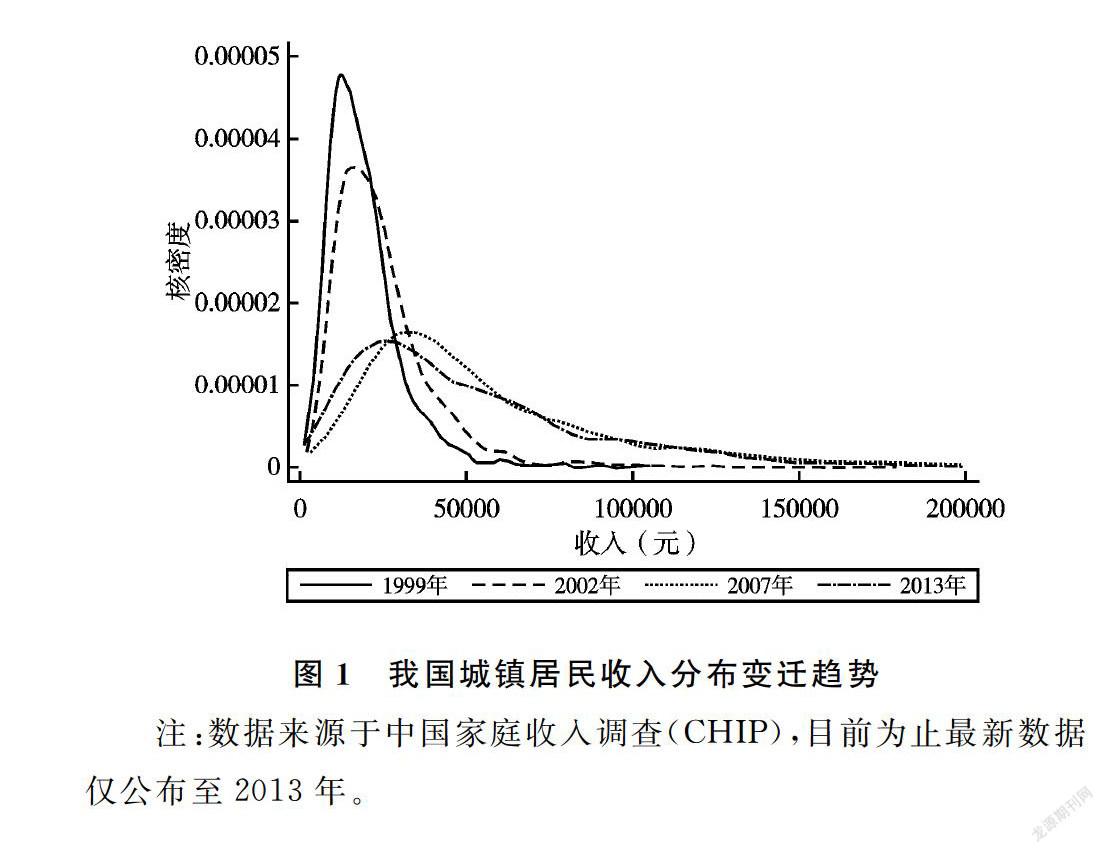

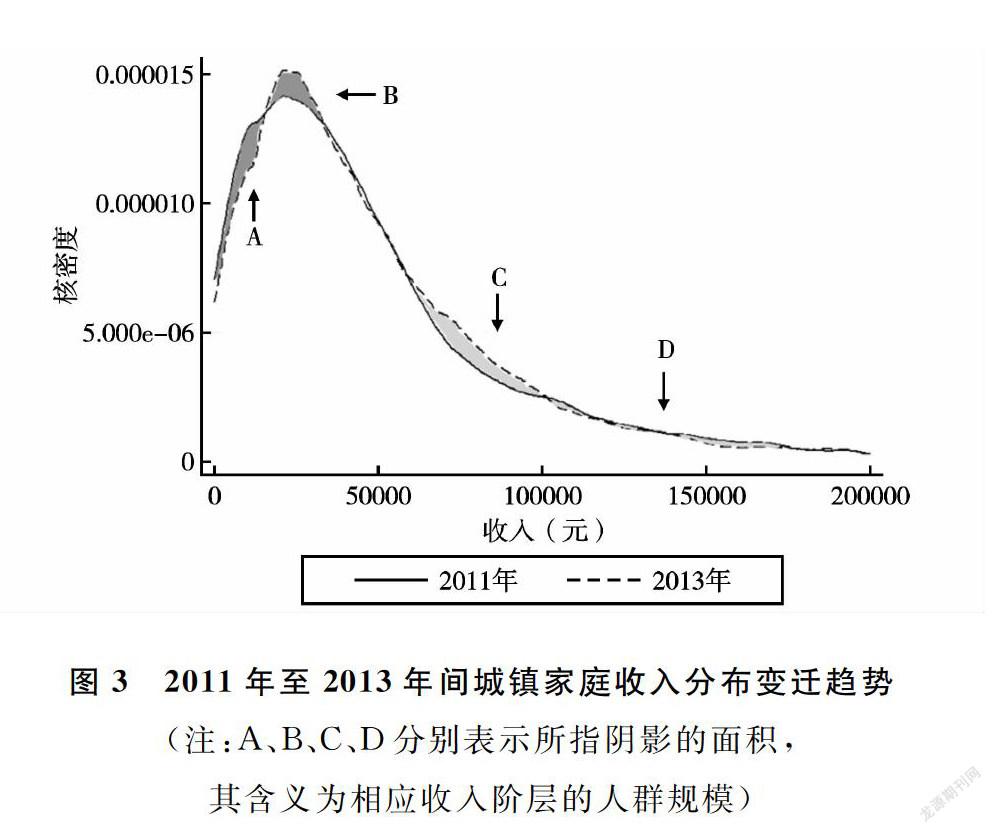

无论是研究总消费还是分析消费结构,都无法避开消费函数的加总问题,这其中收入分布的影响不容忽视。改革开放以来,在经济高速增长的带动下居民可支配收入也持续提升。如图1所示,在可得微观数据期间,城镇居民收入分布曲线中心右移且扁平化趋势十分显著,在图像背后实质上隐含的是居民收入阶层结构的动态演化过程,这里将其称作收入分布变迁。与此同时,伴随着商品和服务数量与种类的大幅提升,居民消费偏好与消费文化也经历了一系列剧烈转变。例如,城镇居民的洗衣机、电冰箱和彩色电视等基本生活耐用品消费在经历了早期的阶段性增长后逐渐趋于稳定,另一方面,电脑、手机等高科技电子产品消费则于2000年之后出现了显著的爆发式增长,且随后汽车消费也开始慢慢崭露头角,如图2所示。

在我国庞大的人口基数面前,如此显著且快速的收入分布變迁不仅形成了不同水平的收入群体,更伴随着各收入组群间的流动与转化,加之互联网时代极具个性化和多样化的新消费模式,使得居民的消费行为以及消费结构也更具多变性和复杂性。尽管从宏观层面看,国民经济始终保持着稳中向好,但是从微观层面看,如若供给侧无法及时适应需求侧的变化针对性地提供有效供给并控制潜在的过剩供给,那么这种由收入分布变迁所催生的需求侧剧烈波动就将被进一步放大并传导至经济的各个方面,进而可能对我国经济的健康稳定发展产生影响。

由此,本文将围绕中国居民收入分布变迁引发的消费结构动态演变,分别从理论分析与实证检验两个层面进行深入探讨。研究对于从理论上进一步理解我国居民消费结构发展的特征及其动力机制,以及如何更具针对性地连通供给侧共同引导消费与产业互联的结构升级具有重要现实意义和参考价值。

二、文献综述

现有消费理论大多采用“代表性消费者”为基础的分析框架,其中,个体消费具有微观和宏观行为的双重属性。针对这个问题,Stoker[1]首先指出在从微观变量到宏观变量的加总过程中,常会存在“分布效应”,并认为使用暗含着“同质性”假设的“代表性消费者”来构建模型是不合适的。尤其对于如我国这样收入呈现偏态分布的国家或地区,分析的结果将会出现较大偏差。段先盛[2]曾提出一般意义上的“代表性消费者”是指收入呈正态分布的经济中大部分处于中等收入阶层的群体,但在偏态分布中该群体的收入水平和人群规模都相对较小,因此其并不具有显著的代表性。那么,如何构建一个适合我国国情的研究收入分布影响居民消费结构的分析框架就显得尤为重要。

在理论上,收入分布对居民消费结构的作用机制主要来源于两个方面。其一是Keynes[3]提出的边际消费倾向递减规律。由于在没有政府干预的情况下,收入分布的两极化或者说收入差距的持续扩大是市场经济的必然结果,表现出中、低收入群体的收入水平相对较低且人群规模较大,而高收入群体的收入水平很高但人群规模偏小。那么在边际消费倾向递减规律的作用下,高收入群体的高层次消费就会越来越少,同时中、低收入群体受制于自身预算约束也将在满足生活必需消费基础上被迫减少更高层次的消费,最终对消费结构的持续升级造成阻力。其二是Duesenberry[4]提出的“示范效应”。该理论在传统理性人假设的基础上又考虑了个体的心理因素,认为消费者效用不完全来自于自身的消费,还取决于其他消费者的平均消费水平。Frank[5]认为这种与他人的比较会使收入分布中的高收入群体对中、低收入群体产生“激励”,从而形成“支出瀑布”,进而促使总体消费的增加。当然,“支出瀑布”向下倾泻的过程也同样是更高级消费结构自上而下被重塑的过程。但Comeo和Jeanne[6]也指出收入分布过于扁平化会导致阶层的固化,致使处在分布两端的群体消费提升陷入停滞。Hopkins和Komienko[7]同样认为随着收入分布的扁平化发展,“自我区分”意识也将逐渐淡化,最终将造成收入阶层的固化。这种情形下,似乎“示范效应”对消费结构升级的推动作用就将受到很大限制。可见,不同程度的收入分布状况对居民消费结构的影响效果可能会截然相反,这正是基于分布视角研究消费结构问题的独特性和重要性。

在国内,收入分布与消费结构的研究几乎是被割裂开的。一方面,集中在消费结构研究领域,运用ELES模型、AIDS模型及扩展的AIDS模型等,探讨各项消费支出的变化及其影响因素。如赵昕东和汪勇[8]利用CHIP2007年数据研究了食品价格上涨对城镇家庭消费结构的冲击影响。张颖熙[9]基于QUAIDS模型分析了城镇居民服务性消费内部结构的演变过程。唐琦等[10]采用CHIP2013年数据分析了住房消费占比上升对其他家庭消费的挤出效应。另一方面,大多数学者更习惯于直接检验收入差距与消费之间的关系。如杨旭等[11]利用模拟方法比较了居民消费对不同收入差距程度的反应,结果表明收入差距的拉大将导致总消费出现非线性下降。杭斌等[12]指出收入差距扩大显著降低了中、低地位等级家庭的消费。以往的许多学者也都得出了类似结论。但如果仅从收入差距的角度去探讨居民消费,往往会夸大其负面效应。正如汪伟、郭新强[13]所言,要判断收入差距对全社会消费率的影响是正向还是负向,还必须要考虑不同收入群体的规模及相应群体的消费倾向。若高收入群体占比极少而中、低收入群体占绝大多数,那么收入差距也未必会使得全社会的总体消费变得很低。陈建宝等[14]就从消费结构的角度指出,收入差距扩大也可能对某类商品消费产生正向影响。李江一等[15]也认为城乡收入差距扩大虽然对农村家庭的生存、享受型消费存在挤出效应,但对城镇家庭的享受型消费却具有促进作用。宋建[16]则发现不同收入阶层的边际消费倾向不尽相同,且相邻收入阶层的消费之间存在“模仿效应”。可见,只有从具体的收入分布状况入手,才能够准确刻画出我国居民消费结构的特征和发展趋势。

因此,本文将从分布的视角出发,首先在理论上基于异质性偏好假设构建一个收入分布变迁影响居民消费的分析框架;其次,运用样本分割的门限回归模型,准确度量出不同类型消费对收入的非线性反应,以划分出具有异质性消费行为特征的收入组群,来讨论不同组群消费结构转变的差异性。最后,将借助理论模型量化收入分布变迁对居民消费结构的潜在影响。本文期望通过新视角下对消费结构问题的重新审视,来实现对我国居民消费结构现状及其未来发展规律的一个全面而完整的剖析。

三、收入分布变迁引发消费结构转变的理论框架

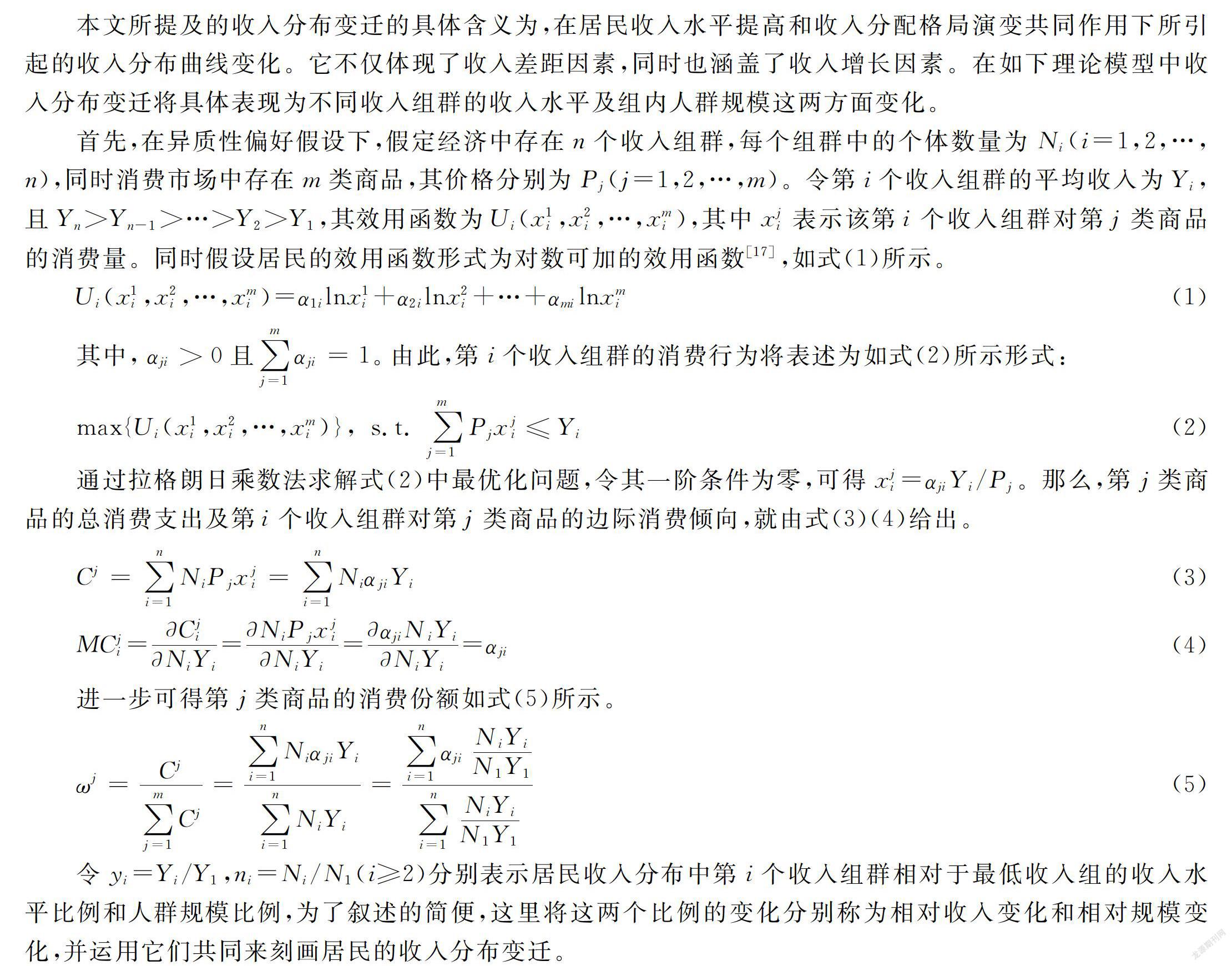

本文所提及的收入分布变迁的具体含义为,在居民收入水平提高和收入分配格局演变共同作用下所引起的收入分布曲线变化。它不仅体现了收入差距因素,同时也涵盖了收入增长因素。在如下理论模型中收入分布变迁将具体表现为不同收入组群的收入水平及组内人群规模这两方面变化。

首先,在异质性偏好假设下,假定经济中存在n个收入组群,每个组群中的个体数量为Ni(i=1,2,…,n),同时消费市场中存在m类商品,其价格分别为Pj(j=1,2,…,m)。令第i个收入组群的平均收入为Yi,且Yn>Yn-1>…>Y2>Y1,其效用函数为Ui(x1i,x2i,…,xmi),其中xji表示该第i个收入组群对第j类商品的消费量。同时假设居民的效用函数形式为对数可加的效用函数[17],如式(1)所示。

Ui(x1i,x2i,…,xmi)=α1ilnx1i+α2ilnx2i+…+αmilnxmi(1)

其中,αji>0且∑mj=1αji=1。由此,第i个收入组群的消费行为将表述为如式(2)所示形式:

max{Ui(x1i,x2i,…,xmi)},s.t.∑mj=1Pjxji≤Yi(2)

通过拉格朗日乘数法求解式(2)中最优化问题,令其一阶条件为零,可得xji=αjiYi/Pj。那么,第j类商品的总消费支出及第i个收入组群对第j类商品的边际消费倾向,就由式(3)(4)给出。

Cj=∑ni=1NiPjxji=∑ni=1NiαjiYi(3)

MCji=CjiNiYi=NiPjxjiNiYi=αjiNiYiNiYi=αji(4)

进一步可得第j类商品的消费份额如式(5)所示。

ωj=Cj∑mj=1Cj=∑ni=1NiαjiYi∑ni=1NiYi=∑ni=1αjiNiYiN1Y1∑ni=1NiYiN1Y1(5)

令yi=Yi/Y1,ni=Ni/N1(i≥2)分别表示居民收入分布中第i个收入组群相对于最低收入组的收入水平比例和人群规模比例,为了叙述的简便,这里将这两个比例的变化分别称为相对收入变化和相对规模变化,并运用它们共同来刻画居民的收入分布变迁。

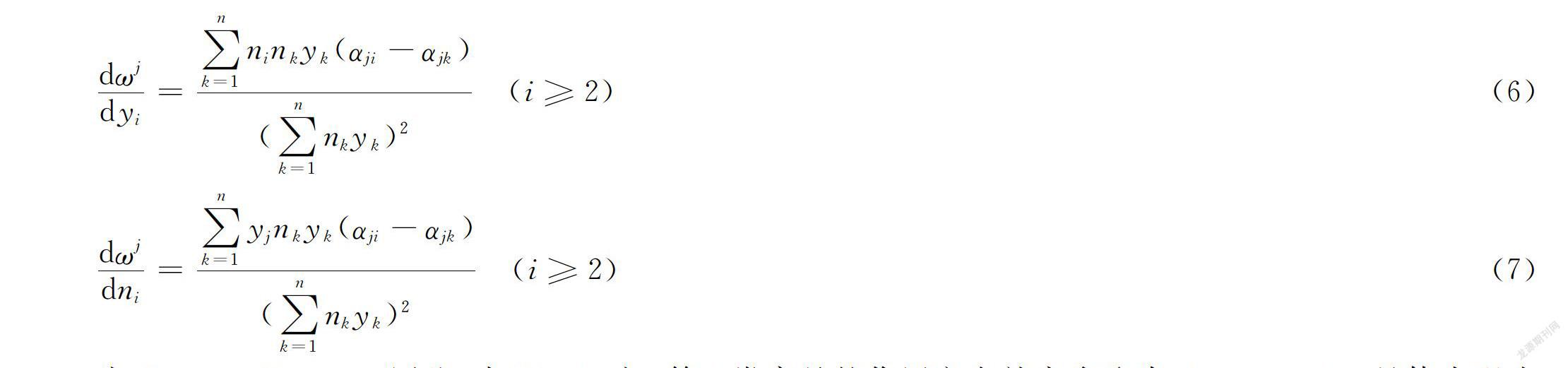

由此居民收入分布变迁对其各类商品消费的影响,便可分解为各收入组群的平均收入变化以及人群规模变化这两个部分分别造成的影响,具体如式(6)、(7)所示,根据于上述定义,可将式(6)和(7)分别称为收入分布变迁对消费影响的相对收入效应和相对规模效应。

dωjdyi=∑nk=1ninkyk(αji-αjk)(∑nk=1nkyk)2 (i≥2)(6)

dωjdni=∑nk=1yjnkyk(αji-αjk)(∑nk=1nkyk)2 (i≥2)(7)

由于yi>0且ni>0,因此,式(6)(7)对于第j类商品的作用方向就完全取决于(αji-αjk)。具体表现为以下三种情形:

(1)若αji>αjk,i≠k,表明第i個收入组群对第j类商品的边际消费倾向均强于其他收入组群,那么相对收入变化或者相对规模变化的增强(或减弱),都将会促进(或抑制)第j类商品消费的增长。

(2)若αji=αjk,i≠k,表明第i个收入组群的居民对第j类商品的边际消费倾向与其他收入组群一致,那么相对收入变化或者相对规模变化,都不会对第j类商品的消费产生影响。

(3)若αji<αjk,i≠k,表明第i个收入组群的居民对第j类商品的边际消费倾向弱于其他收入组群,那么相对收入变化或者相对规模变化的增强(或减弱),都将会加速(或缓和)第j类商品消费的下降。

由此可发现这样一个逻辑:首先,当前居民收入分布状况下不同收入组群的消费行为差异,从根本上决定了消费结构的组群特征;其次,隐含着不同收入组群分离与融合的收入分布变迁,将对各类商品的消费产生上述三种可能的影响,从而打破并重组原有各收入组群的消费结构。在此基础上形成的消费结构的新组群特征又成为了下一轮循环的起点,如此居民消费结构就将在收入分布变迁的带动下不断改变。

进一步这里将结合消费结构中某一类商品,从更微观的视角重述上述过程。首先,一般可认为高收入组群对新兴的高档商品具有较强的消费意愿,其边际消费倾向也将高于其他组群,如情形(1)。倘若此时收入分布变迁的趋势利于相对收入变化或者相对规模变化增强,那么就会进一步增加该类商品的总消费。但其作用机理却有所不同,前者意味着收入差距扩大导致高收入群体收入继续提升而产生的消费增加,后者则意味着中、低收入组群逐渐进入该市场而产生的消费增加,显然前者带来的收益是暂时性的而破坏却是不可逆的,因而需要合理控制,相比之下后者则更具有效性和可持续性。其次,当该商品在收入分布变迁的持续作用下由奢侈品转变为生活必需品并逐渐达到市场饱和后,该商品消费就会进入一个稳定阶段,此时就如情形(2)。进一步伴随更具创新性替代品的出现,该类商品的消费将逐渐萎缩,犹如情形(3),在该阶段高收入组群优先享受更高级的替代品而导致其对旧商品消费倾向大幅下降,而收入的继续提升也将使得中、低收入组群中出现同样的现象。上述商品从兴起到衰退的整个生命周期也正是居民消费升级的完整历程。

可见,高收入组群的存在有利于促进市场形成更新、更高级的消费热点,但组群收入差距的无限制扩大并不利于消费热点的持续形成。只有其他组群收入水平的提升,才能阶梯式地带动其消费结构向高收入组群靠拢,从而形成对消费结构自上而下的重塑,最终达到所有组群的全面升级。这在收入分布层面上的启示是:第一,适度的收入差距通过保持高收入组群的存在,为居民消费结构升级的发生孕育并积蓄了能量;第二,低收入向高收入的组群转化才是升级可持续进行的必要条件,但这部分无法依靠市场来解决,而更多地需要凭借政府力量。在社会主义市场经济中,若想要持续推进居民消费升级,就应该对上述收入分布问题有所重视。这是因为市场经济在使得商品极大丰富的同时,也会不断造成收入的两级分化。那么,为保证人民能够共享发展成果,就需要政府适当介入并通过调整收入的再分配来改善居民整体的收入水平,如此才能使得整个经济体在持续稳定的发展过程中也始终充满活力。

上述理论分析表明,居民消费结构特征与不同收入约束下的消费行为有着非常直接的关联。那么如何在各类消费中划分出具有显著消费行为差异性的收入组群,并测算出各收入组群规模的比重,则是接下来全面剖析我国居民消费结构现状的重要基础,更是进一步度量收入分布变迁影响的关键所在。

四、消费的门限回归模型构建与数据说明

(一)实证模型构建

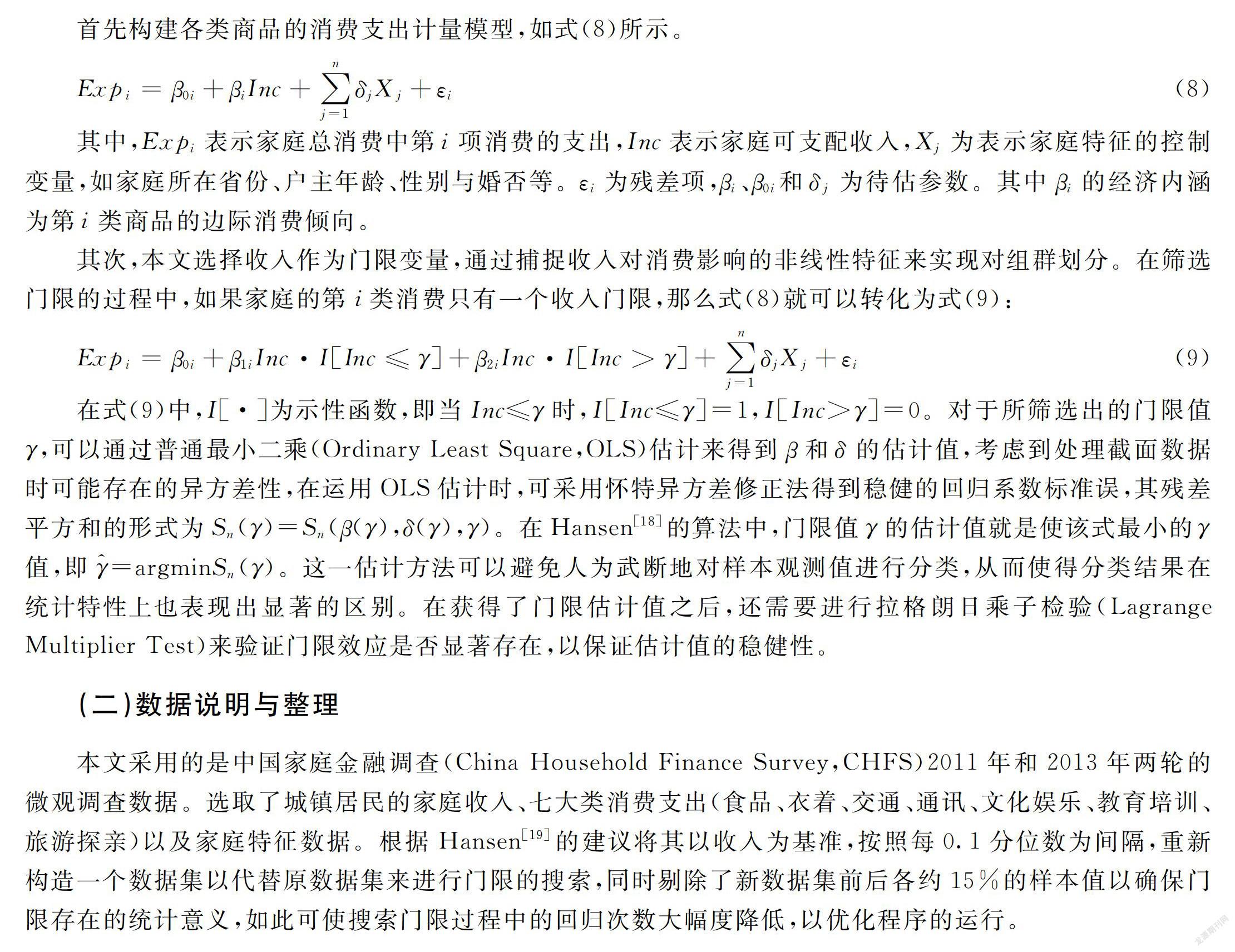

首先构建各类商品的消费支出计量模型,如式(8)所示。

Expi=β0i+βiInc+∑nj=1δjXj+εi(8)

其中,Expi表示家庭总消费中第i项消费的支出,Inc表示家庭可支配收入,Xj为表示家庭特征的控制变量,如家庭所在省份、户主年龄、性别与婚否等。εi为残差项,βi、β0i和δj为待估参数。其中βi的经济内涵为第i类商品的边际消费倾向。

其次,本文选择收入作为门限变量,通过捕捉收入对消费影响的非线性特征来实现对组群划分。在筛选门限的过程中,如果家庭的第i类消费只有一个收入门限,那么式(8)就可以转化为式(9):

Expi=β0i+β1iInc·I[Inc≤γ]+β2iInc·I[Inc>γ]+∑nj=1δjXj+εi(9)

在式(9)中,I[·]为示性函数,即当Inc≤γ时,I[Inc≤γ]=1,I[Inc>γ]=0。对于所筛选出的门限值γ,可以通过普通最小二乘(Ordinary Least Square,OLS)估计来得到β和δ的估计值,考虑到处理截面数据时可能存在的异方差性,在运用OLS估计时,可采用怀特异方差修正法得到稳健的回归系数标准误,其残差平方和的形式为Sn(γ)=Sn(β(γ),δ(γ),γ)。在Hansen[18]的算法中,门限值γ的估计值就是使该式最小的γ值,即=argminSn(γ)。这一估计方法可以避免人为武断地对样本观测值进行分类,从而使得分类结果在统计特性上也表现出显著的区别。在获得了门限估计值之后,还需要进行拉格朗日乘子检验(Lagrange Multiplier Test)来验证门限效应是否显著存在,以保证估计值的稳健性。

(二)数据说明与整理

本文采用的是中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)2011年和2013年两轮的微观调查数据。选取了城镇居民的家庭收入、七大类消费支出(食品、衣着、交通、通讯、文化娱乐、教育培训、旅游探亲)以及家庭特征数据。根据Hansen[19]的建议将其以收入为基准,按照每0.1分位数为间隔,重新构造一个数据集以代替原数据集来进行门限的搜索,同时剔除了新数据集前后各约15%的样本值以确保门限存在的统计意义,如此可使搜索门限过程中的回归次数大幅度降低,以优化程序的运行。

五、城镇居民收入分布变迁对其消费结构影响的实证分析

(一)收入门限估计结果及消费结构特征分析

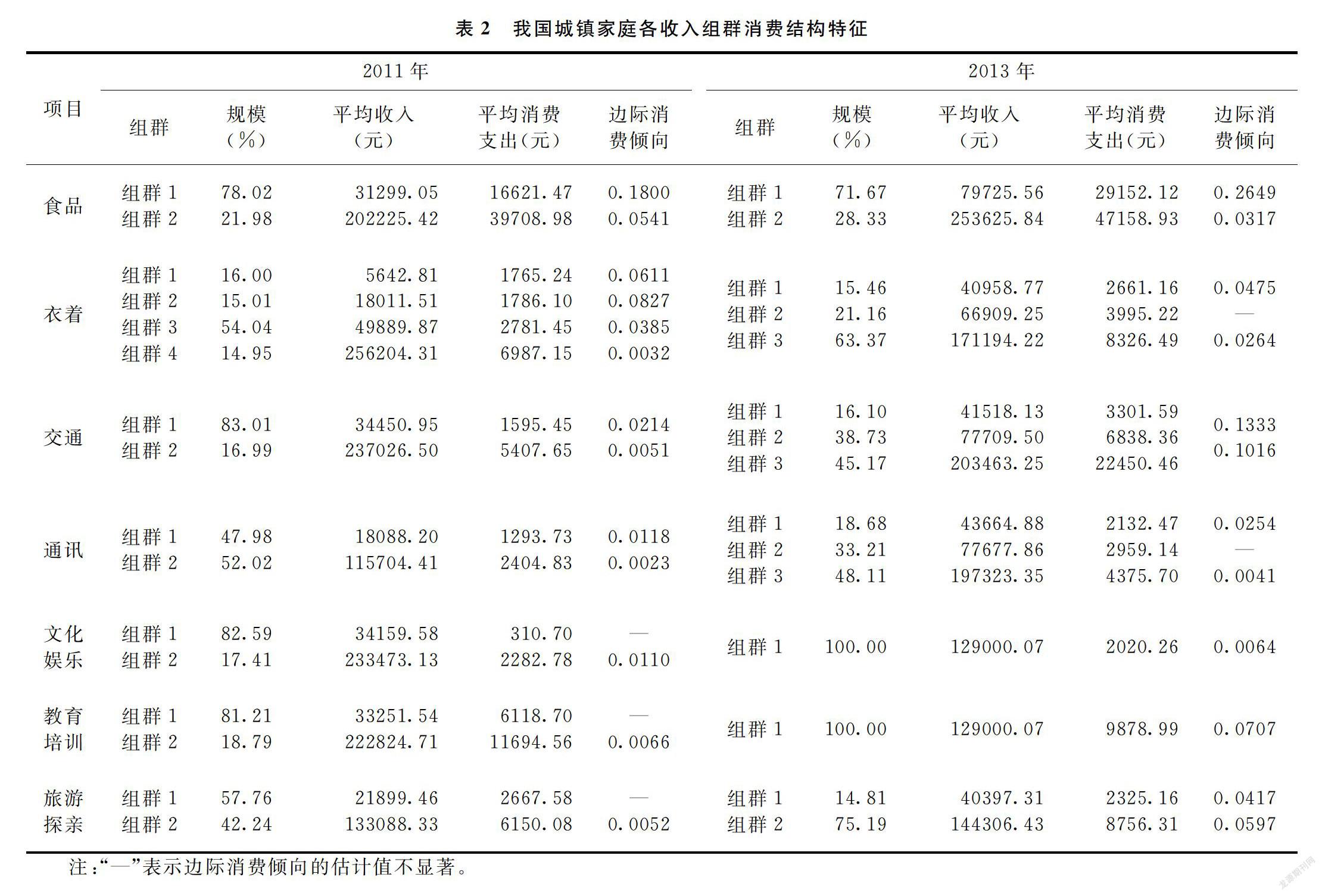

我国城镇家庭在两个调查年度中各类消费的收入门限估计结果由表1给出。其中,除了2013年的文化娱乐和旅游探亲消费不存在门限值以外,其他全部门限估计值都被包含在95%置信区间内,通过了一致性检验。LM检验和通过Bootstrap方法模拟获得的P值,也都证实了这些门限效应几乎都在95%以上的置信水平上是显著的,充分表明了我国城镇家庭消费结构存在鲜明的组群差异特征。根据表1中各类消费的收入门限值,可将城镇家庭划分为若干个具有相同行为特征的组群,见表2。

可见,自2011年至2013年间,食品始终是各类消费中比重最高的项目,虽然高收入群体的消费能力更强,但高收入群体的食品消费总量却要弱于低收入群体,这充分说明了人群规模因素的重要性,突显了引入收入分布的必要性。另一方面,衣着、交通和通讯消费的组群分化特征更为明显,均形成了新组群,但有些边际消费倾向的估计结果并不显著,其中,文化娱乐和教育培训消费已经不再具有明晰的组群特征,而旅游探亲消费的组群特征则在收入增长的作用下进一步得到强化。这里有关表中各类商品边际消费倾向的显著性可以从两个角度进行解读,从需求侧来讲,说明在当前收入水平无法迈入更高门槛的情况下, 收入增长对其消费將几乎不产生影响,因此通过收入政策的进一步倾斜来助力该收入阶层家庭进入更高阶层,可能是刺激其消费增长的一条合理途径;而从供给侧来讲,其边际消费倾向不显著的主要原因可能只是因为市场中缺乏与其相匹配的有效供给,从而使其不能在当前收入水平下去消费更高级的商品,但也不再愿意消费更低级的商品。旅游探亲消费就是在供需两侧均表现较好的一个例子,这离不开收入增长和近年旅游市场的不断推陈出新。此外,还会发现高收入组群的边际消费倾向在生存型消费(如食品、衣着等)上明显更低,而在享受发展型消费(如旅游探亲等)上更高,这也从实证上支撑了前文中对高收入组群在消费升级方面表现更为积极的推断。

这里仍需重申的是如何准确理解边际消费倾向的内涵。在理论上,边际消费倾向的高低代表了居民消费意愿的强弱,而所谓边际消费倾向递减规律,则认为随着收入的提升用于消费的比例将会逐渐减少,从而会引发需求不足。但从上述实证结果来看,有些高收入组群会比低收入组群的边际消费倾向弱,但同样也有些会更强。这与杨汝岱、朱诗娥[20]等的实证结论相一致。也就是说,当较低收入组群跨入较高收入组群后,其对于某类商品的边际消费倾向也可能会提升。那么这种商品就无法用需求不足来解释,相反地应被解释为需求旺盛,只不过这种需求被某些客观经济条件所限制了,比如上述分析中所提到的收入约束和缺乏有效供给等问题,而只有当这些制约被慢慢解除后,潜在的消费需求才会逐渐转化为现实支出而被察觉到。同样,对于那些呈现边际消费倾向递减的商品来说,也不能不假思索地解释为需求不足来敷衍了事,比如2013年城镇家庭的衣着和通讯消费,中间收入组群所表现的“需求不足”也有可能源自于供给的不足。总体上讲,低收入群体的需求不足更多地表现为收入拉动不足,而中、高收入组群的需求不足则更多地表现为有效供给不足。所以,对于边际消费倾向的实证分析应该谨慎,虽然从需求的角度去解读它无可厚非,但也要注意它也会受到市场供给环境变化的影响。

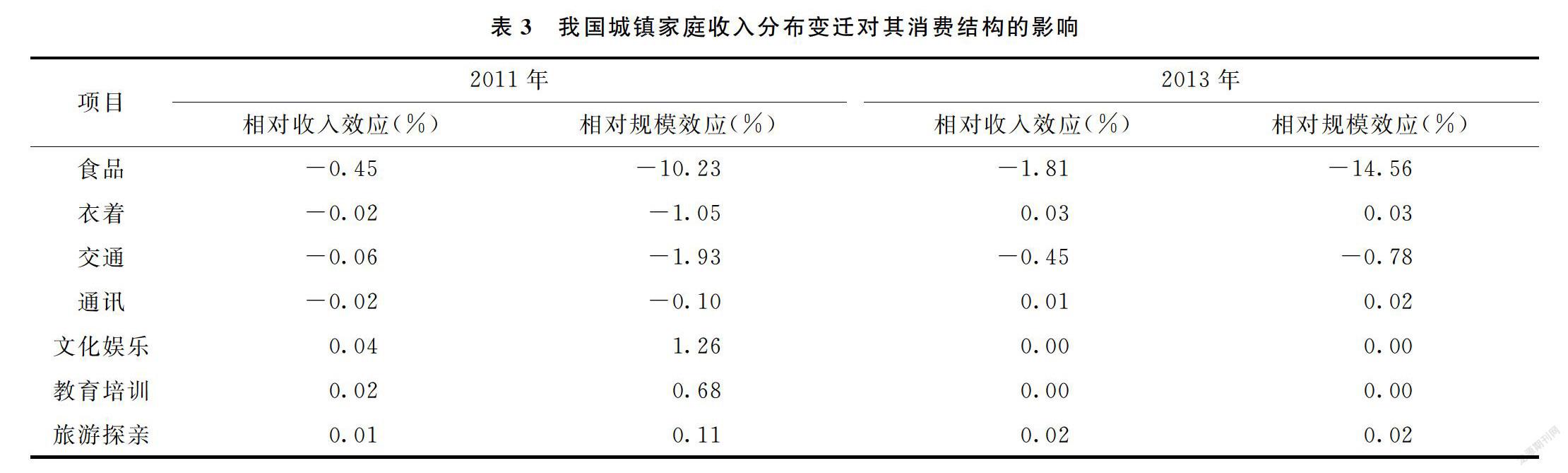

(二)收入分布变迁对消费结构的影响

该部分将根据上述数理模型着重分析高、低收入组群的相对收入效应和相对规模效应(以下简称相对收入效应和相对规模效应),其原因在于前者恰好体现的是居民收入差距改变对消费结构的影响;而后者则表现为低收入群体向高收入群体的转变对消费结构的影响。这里仍有两点需要说明,其一,本文所构建的收入分布变迁影响消费结构转变的理论框架,本质上属于比较静态分析的范畴;其二,前文对相对收入效应和相对规模效应的解释其实已经暗含了示范效应的存在,即假定了低收入组群转化为高收入组群后,会按原来高收入组群的消费模式进行消费决策。由此,通过式(6)和(7)计算得到的两个统计年度的相对收入效应和相对规模效应由表3给出。

首先,表3报告了2011年我国城镇家庭收入分布变迁对其消费结构的作用效果。其中,食品、衣着、交通及通讯消费的相对收入效应和相对规模效应均为负。例如对于食品消费,其含义为高、低收入组群的平均收入比值增加一个单位,将导致总食品消费份额下降0.45%;高、低收入组群的人群规模比值增加一个单位,则会使其消费份额下降10.23%。由此可见,收入差距的适当存在以及低收入向高收入组群的转化都将促使上述四类消费的总份额出现下降,从而可以为更高层次消费的实现提供更充足的预算空间。另一方面,文化娱乐、教育培训和旅游探亲消费的相对收入效应和相对规模效应均为正,表明收入差距的适当存在以及低收入向高收入组群的转化都将促进此三类消费的总份额提升。这些高级享受发展型消费份额的增加正是居民消费结构升级的重要体现。但这里值得注意的是,相对规模效应比相对收入效应都要更强,且它作用的方向性需要政府施加外力加以干涉才能够实现,即如果任由收入分布自由发展,势必会造成高收入组群收入高且人群规模相对小,而低收入组群不仅收入低且人群规模会更大,那么上述食品、衣着、交通及通讯消费的相对规模效应就不再是使其份额下降而是上升,进而将挤占更多高层次需求的消费空间,最终将对消费结构持续优化和升级产生阻力。

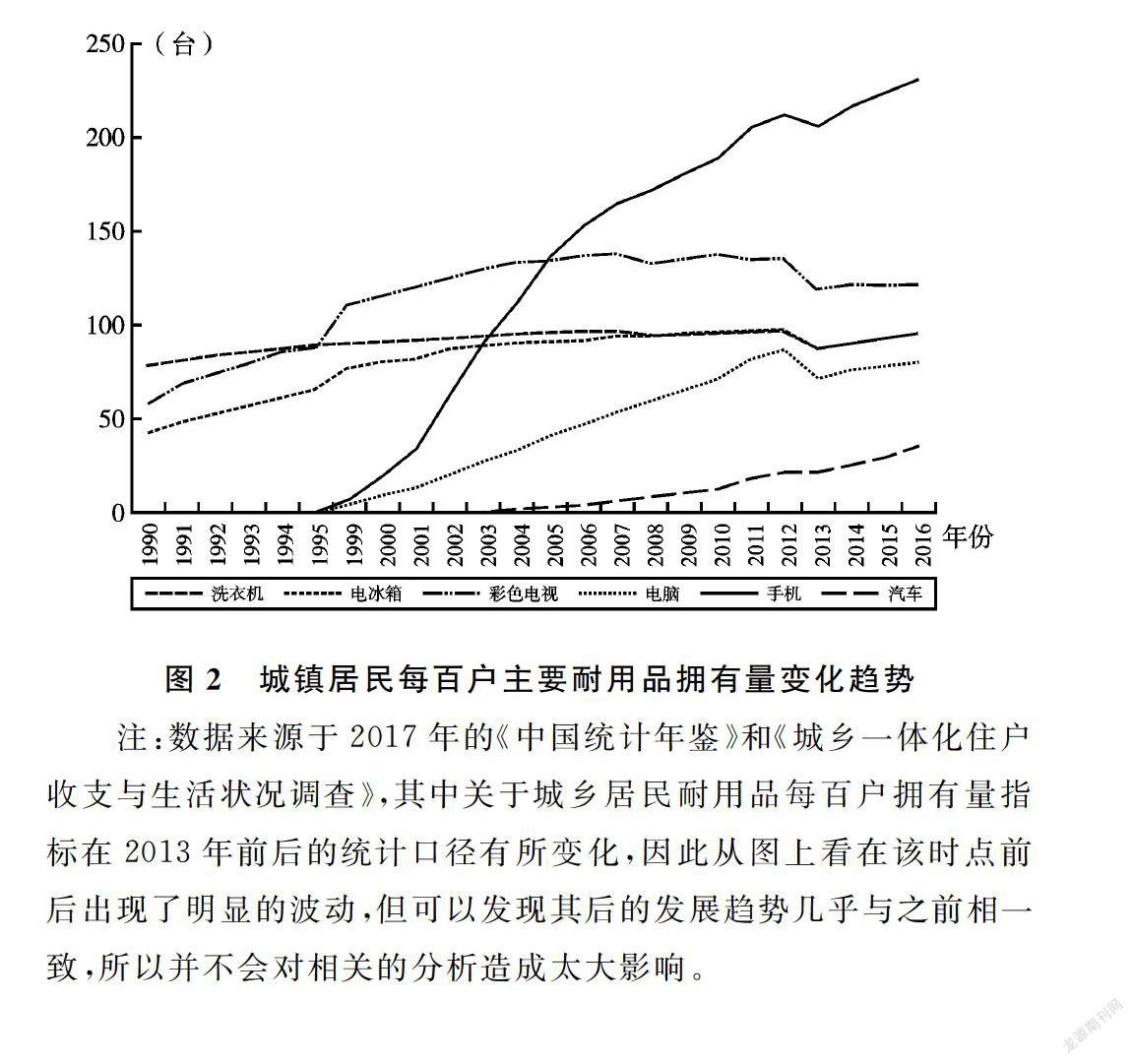

其次,为了确保上述结论的可靠性,这里结合2011年至2013年的实际收入分布变迁趋势(见图3)以及居民消费结构的真实转变结果(见表4)给出相关实证检验,具体步骤如下:第一,总体上2013年的收入分布曲线较2011年更加集聚化,说明高、低收入组群的相对收入出现负向变化,即收入差距在缩小;另一方面,收入分布的改变具体表现为一部分低收入人群(A)转化为了更高的收入人群(B),但其收入水平距离高收入组群(处于分布曲线的尾部)仍差很远,而一部分高收入人群(D)转化成了更低的收入人群(C),这说明高、低收入人群在共同向中间收入人群转化,并且在这个过程中,高、低收入组群的相对规模变化几乎没有变化。第二,在这种收入分布变迁的趋势下,几乎不变的相对规模使得其效应接近于零,而相对收入的负向变化则会导致表3中的相对收入效应出现反向变化,即食品、衣着、交通和通信的消费份额将出现上升,而文化娱乐、教育培训和旅游探亲的消费份额将出现下降。第三,对照表4中各类消费份额的实际变化趋势可以发现,除衣着和通信消费外,其余消费的变化趋势均与理论推测的结果相一致

为了保证可比性,表4中关于2013年消费数据的统计范围与CHFS2011年的数据抽样范围保持一致。。而衣着和通信消费的特殊表现,也可从表2窥见一斑,在那里这两类消费分化出的新组群的边际消费倾向都不显著,由此带来的消费意愿下降可能在一定程度上造成了它们整体份额的下滑。

最后,在证实了理论分析可靠性的基础上,根据表3所给出的2013年收入分布状况以及各收入组群的消费行为特征,可以大致预测出未来收入分布变迁趋势对城镇居民消费结构影响的可能情形。鉴于食品和交通消费,衣着、通信和旅游探亲消费,以及文化娱乐和教育培训消费的相对收入效应和相对规模效应分别为负、正和零,依据本文的理论将表明,收入差距的适度存在或低收入向高收入组群的转化将进一步降低食品和交通的消费份额,增加衣着、通信和旅游探亲的消费份额,但对文化娱乐和教育培训消费没有显著影响。当然如果收入分布变迁的结果呈现出收入差距缩小或者高、低收入组群向中间组群转化的情形时,那么上述变化也将会截然相反。另外,这里必须要说明的是由于此部分的相关结论源于比较静态分析,即暗含了市场供给是外生给定的假设。但现实经济活动是一个复杂的动态过程,需求与供给之间也并不是简单的单向作用关系而是互为因果。也就是说,差异化、个性化有效供给的出现也同样会促使居民消费行为发生转变,进而影响收入分布变迁对消费结构的作用效果。例如,倘若今后文化娱乐和教育培训等相关供给能够有效激发不同收入阶层居民的消费意愿,从而形成具有显著异质性的收入组群,那么收入分布变迁对这两项消费的影响就还会存在。可见居民消费结构的持续转变和升级,不仅需要供需两侧同时发力,更需要找准需求的痛点进行具有针对性的政策引导和调控。

六、结论及启示

本文给出了一个基于居民收入分布变迁来研究我国消费结构问题的新视角。首先,着眼于收入分布层面的理论分析发现,适度的收入差距通过保持高收入组群的存在,为居民消费结构升级的发生孕育并积蓄了能量;而低收入组群向高收入组群的不断转化则被认为是推动升级发生的必要条件,但更多地需要依靠政府行为来实现,这亦是社会主义市场经济的应有之义。

其次,选取了最新CHFS2011、2013的两轮家庭调查数据,并利用样本分割的门限回归模型,讨论了不同收入阶层居民的消费特征,结果发现城镇居民的消费结构存在十分显著的组群差异性,高收入组群相较于低收入组群的消费升级诉求更加强烈,这正是对理论分析中强调高收入群体存在必要性的有力佐证。

进一步实证分析收入分布变迁对消费结构的影响效果后发现,在适度的收入差距以及低收入向高收入组群转化的驱使下,食品、衣着、交通及通讯等生存型消费份额会出现下降,文化娱乐、教育培训和旅游探亲等高级享受发展型消费份额则会上升。并且,组群转化对这种消費结构转变的助推作用更为明显,比如它会对生存型消费(如食品)具有更为明显的挤出作用,进而为更高层次需求的实现释放出更多的空间。此外,本文还利用2011年到2013年的真实收入分布变迁趋势对上述结论进行了验证。由于该段时间内的收入分布变迁呈现出收入差距缩小且高、低收入组群同时向中间收入组群转化的特征,因而可预测出真实的消费结构变化将与上述趋势截然相反,这与该阶段真实消费结构的转变状况基本保持一致,证实了理论模型的准确性。

最后,本文还指出市场供给也会在一定程度上促使居民消费行为发生转变,进而影响收入分布变迁对消费结构的作用效果。这就要求政府在制定供给侧相关产业政策时应具有一定的前瞻性,即不仅要精准定位需求,还应能合理引导产业结构做出相应转变,以在充分满足当前需求的同时也能不断创造更高层次的新需求。此外,在产业政策改革方面也应合理依据消费结构升级的趋势和方向,对那些需求份额出现明显下降的相关产业实施存量改革,而对那些需求份额显著增长的相关产业实行增量改革,如此不仅可以有效缓和由收入分布变迁引发的居民消费需求频繁快速转变对相关产业带来的冲击影响,还能有效地推进居民消费结构的不断优化和全面升级,从而有质有量地实现调结构、扩内需、促增长的经济目标。

参考文献:

[1]Stoker T M. Simple tests of distributional effects on macroeconomic equations[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(4): 763795.

[2]段先盛. 收入分配对总消费影响的结构分析——兼对中国城镇家庭的实证检验[J]. 数量经济技术经济研究, 2009(2): 151161.

[3]Keynes J M. The general theory of employment, interest, and money[M]. Palgrave Macmillan, 1936.

[4]Duesenberry J S. Income, saving and the theory of consumer behavior[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1949.

[5]Frank R H, Levine A S, Dijk O. Expenditure cascades[J]. Review of Behavioral Economics, 2014, 1(1): 5573.

[6]Corneo G, Jeanne O. Status, the distribution of wealth, and growth[J]. Scandinavian Journal of Economics, 2001, 103(2): 283293.

[7]Hopkins E, Komienko T. Running to keep in the same place: consumer choice as a game of status[J]. American Economic Review, 2004, 94(4): 10851107.

[8]赵昕东, 汪勇. 食品价格上涨对不同收入等级城镇居民消费行为与福利的影响——基于QUAIDS模型的研究[J]. 中国软科学, 2013(8): 154162.

[9]张颖熙. 中国城镇居民服务消费需求弹性研究——基于QUAIDS模型的分析[J]. 财贸经济, 2014(5): 127135.

[10]唐琦, 夏庆杰, 李实. 中国城镇居民家庭的消费结构分析: 1995——2013[J]. 经济研究, 2018(2): 3549.

[11]杨旭, 郝翌, 于戴圣. 收入差异对总体消费的影响——一个数值模拟研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2014(3): 2037.

[12]杭斌, 修磊. 收入不平等、信贷约束与家庭消费[J]. 统计研究, 2016(8): 7379.

[13]汪伟, 郭新强. 收入不平等与中国高储蓄率: 基于目标性消费视角的理论与实证研究[J]. 管理世界, 2011(9): 725.

[14]陈建宝, 李坤明. 收入分配、人口结构与消费结构: 理论与实证研究[J]. 上海经济研究, 2013(4): 7487.

[15]李江一, 李涵. 城乡收入差距与居民消费结构: 基于相对收入理论的视角[J]. 数量经济技术经济研究, 2016(8): 97112.

[16]宋建. 不同收入阶层消费之间相互影响的实证分析[J]. 经济问题探索, 2017(3): 4655.

[17]Houthakker H S. Additive preferences[J]. Econometrica, 1960, 28: 244257.

[18]Hansen B E. Sample splitting and threshold estimation[J]. Econometrica, 2000, 68: 575603.

[19]Hansen B E. Threshold effects in nondynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93: 345386.

[20]杨汝岱, 朱诗娥. 公平与效率不可兼得吗?——基于居民边际消费倾向的研究[J]. 经济研究, 2007(12): 4658.

[本刊相关文献链接]

[1]葛晶, 李翠妮, 張龙. 市场环境对城镇居民地区消费差距的影响——基于心理账户视角[J]. 当代经济科学, 2019(2): 7787.

[2]李莹. 城乡居民收入流动对收入不平等的影响效应研究[J]. 当代经济科学, 2019(1): 4755.

[3]李雪莲, 赵璐曼. 社会观察、认知偏差与消费不足[J]. 当代经济科学, 2019(1): 5666.

[4]李春琦, 李立. 家庭勞动力供给对消费平滑的影响效应: 基于CFPS数据的微观实证[J]. 当代经济科学, 2018(5): 7078.

[5]陈太明. 中国城乡分项消费波动的异质性福利损失研究[J]. 当代经济科学, 2018(3): 2534.

[6]张耿. 中国居民消费的特质波动及其福利效应[J]. 当代经济科学, 2018(2): 2028.

[7]黄乾, 江鑫, 向国成. 民营经济的发展扩大了城乡居民收入差距吗[J]. 当代经济科学, 2018(1): 1325.

[8]王笳旭, 冯波, 王淑娟. 人口老龄化加剧了城乡收入不平等吗——基于中国省际面板数据的经验分析[J]. 当代经济科学, 2017(4): 6978.

[9]丁焕峰, 刘心怡. 中国新型城镇化进程中城乡收入差距的影响研究[J]. 当代经济科学, 2017(2): 1120.

[10]王笳旭. 人口老龄化对我国城乡居民消费差距的影响研究——基于省际动态面板数据的实证分析[J]. 当代经济科学, 2015(5): 109115.

责任编辑、校对: 郑雅妮

The Influence of Income Distribution Change on Consumption Structure: Theoretical Analysis and Empirical Test

YANG Chengbo1, SUN Wei2, ZHAO Xi3

(1.School of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;

2. Center for Quantitative Economics, Jilin University, Changchun 130012, China;

3. Institute of Soft Science Development, Jilin Provincial Academy of Social Sciences, Changchun 130033, China)

Abstract:Based on the theoretical model that the income distribution changes affect residents’ consumption structure, the data from Chinese household financial survey in 2011 and 2013 were selected and the threshold regression model with sample split was used to empirically test the theoretical analysis results. The research shows that the change of income distribution with moderate income gap and showing the characteristics of the lowincome group moving into the highincome group is more conducive to the upgrading of residents’ consumption structure. The former can ignite the upgrading engine by the more active consumption upgrading tendency of highincome groups and their demonstration effect. The latter can significantly crowd out the residents’ subsistence consumption and provide a strong and longterm driving force for the continuous upgrading and optimization of the consumption structure, but it can’t be separated from the strong support of the targeted policies from government. In addition, the availability of supply is also a necessary condition to promote the upgrading of consumption structure.

Keywords:Income distribution change; Consumption structure; Threshold regression model; Household survey data