新媒体语境下粉丝群体的自我认同和社群建构研究

2019-09-10褚金勇陈楠

褚金勇 陈楠

【内容摘要】本研究选择“郭敬明百度贴吧”作为个案,通过深度观察的方式方法,试图探究粉丝群体自我身份认同的建构心理和过程,以此进一步了解在这一过程中,粉丝社群建立的原因、过程和在新媒体环境下的变化,由此进一步总结和审视媒介在粉丝社群建构中的功能和价值。

【关键词】郭敬明;媒介迷群;自我认同;社群建构

伴随互联网的应用发展而兴起的新媒体正在改变着粉丝行为。新媒体为青少年的粉丝崇拜提供了更加便利的机会,同时,新媒体作为一种媒介,也为粉丝群体之间的交流互动提供了平台。就此问题,已有相关研究。比如有人以鹿晗的粉丝“鹿饭”为研究对象,探讨了新媒体的出现,尤其是社交媒体的出现,使得粉丝群体的组织架构和活动实践都产生了变迁。①还有人以“TFBOYS微博粉丝群”为研究对象,试图构建并探讨网络粉丝社群的组织形态。②这些现有的研究都表明新媒体时代粉丝崇拜现象和行为都正在被重新建构,研究和分析他们对于认清新媒体的媒介价值具有重要意义。本文拟以“郭敬明百度贴吧”这一网络虚拟社群为例,通过具体分析郭敬明粉丝的话语表达来探讨其在新媒体语境下的身份认同问题,并以此为切入点进一步探究社群建构中的媒介价值问题。

一、从“着迷”到“成群”:郭敬明百度贴吧中的粉丝汇聚

作为郭敬明粉丝群体的社群——郭敬明百度贴吧,是由广大粉丝个体汇聚一起建立的。郭敬明作品的读者为何转变为粉丝?这些粉丝又为何从个体汇聚至群体?我们不妨从郭敬明及其作品、郭敬明粉丝个体和粉丝群体三个方面来进行阐述。

(一)郭敬明:当红作家的文学书写

与影视娱乐圈其他类型的偶像明星不同,郭敬明是以一位当红作家的身份成为粉丝追崇的明星个体的。梳理郭敬明粉丝群体的汇聚,我们需要从其成名过程及其作品特色谈起。

1.郭敬明——迅速崛起的少年作家

郭敬明,1983年出生于四川省自贡市,少年时期的他十分喜欢读书与讲故事。1997年初中二年级时,他在公开出版的刊物《人生十六七》上发表了处女诗作《孤独》。1998年,升入高中的他依然坚持着写作的兴趣爱好,每隔一段时间都会向杂志社和文学网站投稿。在文学网站“榕树下”,郭敬明用网名“第四维”发表了许多作品。2001年,郭敬明以《假如明天没有太阳》一文获得第三届全国新概念作文大赛一等奖。2002年,郭敬明又以《我们最后的校园民谣》一文获得第四届全国新概念作文大赛一等奖。

郭敬明真正受到关注,是小說《幻城》的连载和出版。2002年,《萌芽》10月号刊登了短篇小说《幻城》。2003年1月,郭敬明首部长篇小说《幻城》正式出版,作品进入当年北京图书订货会文艺社科类图书销售排行榜前三名。2003年,郭敬明又相继出版了散文集《左手倒影,右手年华》和第二部长篇小说《梦里花落知多少》两部作品。在这之后,2005年、2007年、2008~2011年,郭敬明相继出版了长篇小说《夏至未至》《悲伤逆流成河》及“小时代”系列(《小时代1.0折纸时代》《小时代2.0虚铜时代》和《小时代3.0刺金时代》)。

2010年,郭敬明成立上海最世文化发展有限公司,担任董事长兼总经理。此后,他先后将“小时代”系列、“爵迹”系列、《悲伤逆流成河》改编成电影,搬上了大银幕。

2.作品风格:与年轻粉丝心理高度吻合

郭敬明的文学创作大多围绕爱情、青春、忧伤等主题展开,在一定程度上反映了80后的生活特性与思想特征。20世纪80年代出生的人大多是独生子女,在家人的过度保护和宽容中,他们易形成敏感、忧郁、多愁善感的性格。有调查显示,13~18岁的女生群体是郭敬明作品的主要读者,③而这个年纪的青少年尤其是女生,正是敏感、叛逆、心思细腻的阶段。在郭敬明的作品中,总会看到爱情、亲情和友情相互交织又相互撕扯。比如,《夏至未至》中立夏和傅小司的爱情、傅小司和陆之昂的友情,《悲伤逆流成河》中易遥与顾森湘的友情、易遥和林华凤的母女亲情;《小时代》林萧和顾里的友情、南湘和席城的爱情。但郭敬明作品的独特之处在于结局都是悲伤的、破裂的甚至是残忍的。这些悲伤、忧郁、压抑的情感或许是不积极的、不正能量的甚至是不健康的,但它从某种意义上契合了20世纪80年代某些青少年忧郁的性格和孤独的心理。

在郭敬明百度贴吧中,一位吧友记录了她初二时看《夏至未至》时的感受:“我所在的小城市没有香樟,却像浅川一样宁静安详,我会每天拉着Z的手奔跑在去往学校的路上,然后每天都准时在上课铃响前半分钟到达教室门口。Z会在我被放学时的人流冲散的时候,在马路对面最高最显眼的地方等我。我们会一起画画,一起讨论小四的各种短篇文章。之昂去日本后,在信中写道,他在日本看樱花,想着要是小四在就好了,他想把所有的美景都拍下来,带给小四看。 现在的我和Z,一个南一个北,各自安好。”粉丝们沉浸在郭敬明的作品中,产生强烈的共鸣,他们在书中看到了自己,他们与角色同悲同喜。正如《萌芽》的一位编辑评论:“他的走红,完全超乎想象又顺乎情理。即使不是郭敬明,也会有‘李敬明’或‘刘敬明’或者其他什么人。就像当年的汪国真、罗兰小语一样。这个年龄的孩子需要这样一种精神产品,而他恰好地提供出来了。”④

(二)“着迷”:从“读者”到“粉丝”

20世纪90年代以来,纯文学不断被边缘化,人们的审美取向也不断被商品化、消费化和娱乐化。郭敬明的作品语言凄美,且带有幽默感,彰显了青春年少的时代个性,在媚俗与艺术之间寻找到自己的表达路径。青少年易被其文字中流露出的特有情调所吸引,从读者转化为粉丝。我们来看一下贴吧中的粉丝叙述:“我初一初读他的《幻城》,然后爱得一发不可收拾,日记啊摘抄本啊都是他文风的句子,细腻而干净,渐渐地又读了《夏至》《悲伤》《梦》《爵迹》‘小时代’,然后开始狂热追《最小说》《最映刻》,追有他作序和他相关的一切。”⑤“我看第一本是小四的《小时代》,那时候我刚失恋,我痛苦,就像在黑暗中挣扎,我好像就在书中找到了自己,我开始改变,我努力学习,从那时我也有了一个复旦梦,我要去上海拼搏,我要接近小四!然后是《悲伤逆流成河》,再到《左手倒影,右手年华》,最近正在看《爵迹》,每本书的风格都不一样,都有不同的感觉。”⑥

从中得以窥见郭敬明的粉丝大多从读者开始,而成为粉丝的读者已经不再是单纯的文学作品受众,他们开始变得狂热。《小时代2.0虚铜时代》在2010年2月29日一天的预售量高达1.5万册,直接导致当当网服务器瘫痪。随后,《小时代2.0虚铜时代》在新浪网举行了珍藏版拍卖会,其中编号为00001的珍藏版以5060元的价格出售。成为粉丝的读者对郭敬明及其作品的狂热程度,从这几个数据就可见一斑。

(三)“成群”:从“我”到“我们”

郭敬明作品的走红,吸引了大量读者受众,也让郭敬明个人收获了众多粉丝。这些粉丝分布在世界各地,由一个个“我”组成,彼此之间缺少联系。郭敬明百度贴吧使郭敬明的粉丝群体有了聚集的场所。尽管这是一块虚拟的园地,却能够连接世界各地的“四迷”,相互沟通书影出版发行信息、分享读书观影的感受、表达对郭敬明的喜爱之情。也正是在这个意义上,郭敬明百度贴吧把世界各地的一个个“我”连接成了“我们”。郭敬明吧是郭敬明粉丝的百度官方贴吧,截至2018年10月18日,关注人数有266067人,累计发帖数为9419591个,是百度贴吧中粉丝人数最多、发帖量最多的郭敬明粉丝贴吧。“本吧提供给网友了解探讨郭敬明及相关话题的平台,促进本版主题资讯的交流。本吧倡导自由,多元,辩证,欢迎网友发表新颖的、有正确社会价值取向、表达作者真情实意的帖子,鼓励原创。本吧采取择善而从的管理方式。“⑦这是写在郭敬明百度贴吧吧规前面的一小段话。可以看出,郭敬明粉丝个体选择进入郭敬明百度贴吧的原因有两个:一是为了获取郭敬明的相关资讯,二是借由此平台与吧友讨论郭敬明相关话题。个体因同对“郭敬明”及其作品感兴趣而聚合,这完全符合美国社会学家兰德尔·柯林斯的相互关注/情感连带模型——群体聚集的前提是共同的行动或事件,抑或是短暂的情感刺激。⑧

二、从“互动”到“认同”:粉丝群体互动表达中的情感认同

粉丝个体在社群中进行交流互动,从这些交流中他们得到的并不只有彼此的信息,更多的是一种对自我和群体的情感认同。这种认同其实就是粉丝在社群中积累到高程度的相互关注与情感共享时的心理体验,但其表现形式各异。我们不妨从三个方面进行分析:分享、交流与对抗。

(一)分享与自我认同建构

1.分享的内容

从表1中看到,吧友在贴吧中分享的内容多样。除了分享郭敬明及其作品之外,粉丝的生产性非常突出,比如原創文章、原创音乐和原创图片等。从分享与郭敬明相关的内容到分享自己的原创,从分享文字到分享视频图片,粉丝们在郭敬明百度贴吧这个社群里以不同的形式充分地表达着自己。

2.在分享中建构自我认同

通过以上梳理可以发现,分享是粉丝个人情感能量的符号化呈现,这种呈现伴随着对郭敬明及其作品强烈的热忱和对创作作品的自信。兰德尔·柯林斯认为这种个人情感能量的产生正是互动仪式的结果之一。粉丝们在郭敬明百度贴吧中,将抽象的情感转换为具体的文字、图片、视频。分享是他们的手段和工具,而他们最终是想通过分享建构自我认同,这里的自我认同更多的是通过自我传播进行。正如吉登斯对于自我认同的理念是,它不仅仅是个体系统连续性的结果,而是在个体的反思活动中被创造的某种东西。分享就是个体自我反思活动的方式之一。米德提出自我的形成是在“主我”和“客我”的互动中形成的。在分享中,“主我”就是主动发贴的粉丝个体;“客我”就是其他吧友关于此帖的回帖回复;“主我”接收众多回复进行思考反思,并最终将其符号化。在一篇《简评郭敬明的书》的回帖中,可以看到发帖者在分享中建构自我认同(见表2)。

诸如“说得对”“谢谢”“我也觉得”这类词语,很具体地反映了发帖者在接收回复之后所做的自我反思和自我信息处理。“说得对”表示发帖者对回帖的认同,同时也表示他本人接受此建议;“谢谢”则更加强烈地体现了发帖者心情的愉悦和满足。这些都是发帖者在分享中所形成的一种自我认同,这是“主我”和“客我”良性互动所带来的结果。

(二)交流与自我认同建构

1.交流的内容

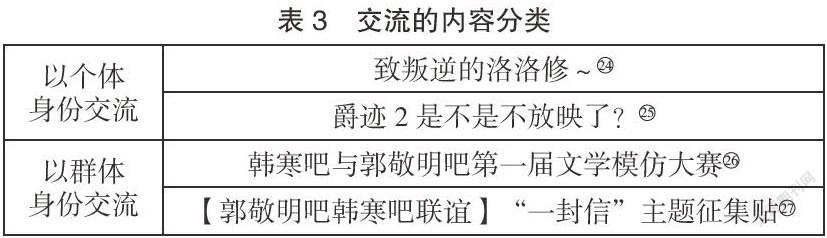

交流是一种人际传播,不同于传统媒体时代面对面的交流,网络时代的人际交往完全打破了时空局限,无形的信息高速公路将人与人、群体与群体相互连接,其交往形式更多的是文字。在郭敬明百度贴吧中,粉丝们交流的内容大致有两大类(见下页表3)。

在以个体身份交流的内容中,除了表达对吧友的情感之外,更多的是在互换信息。通过交流,吧友之间会得到最新资讯,会相互邀约一同参加签售会等。在以郭敬明百度贴吧这个群体身份交流时,更多的是与其他贴吧进行联谊活动。这种活动并不是线下的,而是通过文字作品的形式进行线上互动交流。

2.在交流中建构自我认同

自我认同的建构不仅仅局限于自我反思中,与他者也有密切联系。查尔斯认为:“一个人不能基于他自身而是自我,只有在与某些对话者的关系中,我才是我……因此,某个人的认同的全面定义,通常不仅与他的道德和精神事务的立场有关,而且也与确定的社团有某种关系。”也即是说,“‘自我认同’是在一定的社会环境中,个体通过自我反思以及与他人的互动,逐渐形成的对主体自身的身份感、确认感和认同感。”分享是自我反思的形式,那么交流就是在与他人进行互动。

首先,个体之间的交流主要是情感的交流和流露。《致叛逆的洛洛修~》一文是发帖者对于一位疾病中的吧友的关心帖:

首先我不得不说你活该啊,谁让你不听话不好好吃饭,吃垃圾食品来的。但是胃癌这玩意儿会好的,又不是晚期绝症没的治,你代表月亮气挂了那么多LOLI,祸害是会长命百岁的,你要是不来了,谁陪我们一起掐架发疯啊,谁陪我一起膜拜蘑菇啊,你不来,万一有人说清风哥哥坏话怎么办啊。我们才不会帮你保护你的清风哥哥呢,所以你一定要快回来啊~裸不羞你不回来我们就绝交~你不回来我就不还九月的鸡腿,她会恨死你的,你不回来我会和ZPGG一起说你哥的坏话,你不回来你真会长到180cm,180kg,嫁不出去的~

回帖1:洛崽子加油

回帖2:祝福叛逆的洛洛修,希望你快点好起来~

回帖3:洛洛修加油

回帖4:一定要坚强啊,加油!!!我们一起祝福你!

回帖5:锅巴果然还是温暖啊。加油昂。

回帖6:有爱的郭吧等着你。

回帖中充满温暖和爱的气氛,洛洛修本人也回复大家“锅巴果然温暖”“有爱的郭吧”。这些字眼表达了吧友之间的关爱和温暖,同样,这也是对于吧友和郭吧的一种认同感和确认感。

其次,以郭敬明吧这个群体身份进行交流时,更多的是一种群体认同感。群体认同的前提就是区分群体界限,这里的群体界限其实就是代表群体的符号,群体符号的产生也是粉丝在社群中进行互动的结果之一。“郭敬明吧”和“韩寒吧”这两个吧名,就已经清晰划分了两个不同群体的边界。这种边界的划分会让不同的吧友进入属于自己的不同群体中,形成“我们都是锅巴”的群体代表符号,从而使得群体成员油然而生群体认同感。这种认同感正如原始社会对图腾的敬畏和崇拜,也类似涂尔干对于“神圣物”的界定。

最后,就是群体带给粉丝的意义和价值。例如《致叛逆的洛修修~》一文的回帖中,“有爱的郭吧等着你”类似这样的字眼,不仅表现出认同感,同时也认可了郭吧的温暖有爱。这就是这一群体带给个体的价值和意义。

(三)对抗与自我认同建构

1.对抗的内容

在郭敬明百度贴吧中,会存在一种对抗文本,对抗的双方就是郭敬明粉丝和韩寒粉丝。郭敬明和韩寒都从参加新概念作文大赛起步,作为同时成名的两个作家,直到现在两人之间的比较仍是媒体话题。

2006年郭敬明《梦里花落知多少》涉嫌抄袭庄羽《圈里圈外》的案件以郭敬明败诉完结,法院判郭敬明赔偿和道歉。但郭敬明在博客上发表言论表示不会道歉。韩寒发表博客称,郭敬明道不道歉没关系,但郭的众多粉丝一味支持偶像,是非不分。郭敬明在博客中回应韩寒,骂我可以,请不要骂我的粉丝。韩寒继续发表博客称,对于是非不分的出版社,就算给30%的版税,自己也不会考虑在那里出书。交恶事件升级,粉丝加入对决。这应该是郭韩粉丝之争的开端。

在郭敬明吧中,“四迷”和“反四”共生共存,不免会有郭韩比较,此时对抗情绪和话语便逐渐燃起。双方对抗的内容大致分为两类(见表4)。

无论是针对人还是针对作品,在回复区里的对抗更为激烈。以上可以说是相对理性的对比比较,而在回复区的对抗则异常激烈,甚至言语粗暴。

2.在对抗中建构自我认同

看似针锋相对的激烈对抗,其实是郭敬明粉丝的“道德感”。在郭敬明吧里出现一篇名为《郭敬明哪里比得上韩寒》的主题贴。

回帖1:四爷和韩寒有可比性吗?你喜欢韩寒就别来四爷这里……

回帖2:回韩吧玩去吧,不喜欢没必要在这里说。

以上可见,群体成员“道德感”出现的情境里,往往伴随对于代表群体符号的亵渎或攻击。这些攻击让群体成员感到自己所处群体的群体符号未得到尊重,他们将这些攻击者看作群体侵害者。众多回帖中具有强烈群体符号的字眼,非常明显地表现了郭敬明粉丝对于郭敬明吧的群体认同感,以及对于韩寒吧的强烈排斥和隔离。身份认同不仅仅是通过“分享交流”来进行自我主体的建构,同时也会通过“对抗”的形式来不斷与“他者”进行界限划分和定义阐释,这种对“他者”的定义和诠释会直接影响和体现对自我主体的认知角度和深度,即达到自我认同的境地。

三、从“媒介”到“迷群”:粉丝群体建构中新媒体的功能审视

从“迷”到“迷群”,这一过程的桥梁就是媒介。在分析粉丝在社群中的情感认同建构之后,不能忽视在此过程中媒介的作用和功能。我们不妨通过纵向比较前网络时代和如今的迷群建构以及横向比较如今不同媒介形态的迷群交流,来总结和审视新媒体语境下媒介在社群建构中的功能和作用。

(一)纵向比较

自从人类诞生以来便会有所谓众星捧月的“偶像”,也有前呼后拥的“粉丝”,粉丝社群在新媒体出现之前就早已存在,但百度贴吧作为一种新媒体形式与之前的粉丝社群有着不同的特征。

1.前网络时代的迷群建构

最早的迷群,要追溯到远古时期,人们在与恶劣天气的斗争中逐渐产生了一种崇拜万物有灵的原始宗教信仰观。因为地广人稀,人们都是散落而居,相互之间更是少有交际。在这样的环境下,周期性的宗教仪式便成为了类似中介的场所,它把人们汇聚集合起来,大家一同朝拜,互相交流,既联络了感情,又增进了宗教群体的认同感、归属感。伴随电视、广播等传统媒体而出现的形形色色的迷和迷群——追星族、球迷等等,他们之间也彼此分散,只能通过一些周期性的线下活动——歌星的演唱会、作家的签售会、各大球类赛事等等聚集起来进行短暂的交流沟通。由此可见,前网络时代迷群的建构以线下集会为主要媒介,个体迷之间相对分散,互相知之甚少。

2.网络时代的迷群建构

互联网的诞生和发展,催生了不同的新媒介技术。对于迷与迷群来讲,在互联网时代,周期性集会的局限性——时间间隔久、空间距离远已经显露无疑,他们需要一个随时随地无障碍交流的群体,于是以兴趣为核心的网络社群便逐步建立和庞大起来。1993年,美国学者霍华德·瑞恩高德首次提出“虚拟社区”一词,将虚拟社区看作是网络虚拟空间中形成的“社会性群集”,是“足够多的人以充分的情感进行长时间的公共讨论而形成的一种人际关系网络”。在网络时代,迷群的类型形形色色,迷群的建构是以兴趣为出发点,以虚拟社区为主要媒介,个体迷之间完全打破时空界限,随时随地就能进行分享和互动交流。

(二)横向比较

除了纵向的粉丝社群比较,我们可以横向比较“百度贴吧”和“微博后援会”,分析同属于新媒体时代的两种社群交流机制的差异,进而分析郭敬明百度贴吧在粉丝社群建构中的作用。

1.其他新媒体形式的迷群交流特点

如今,微博也已成为迷群进行交流的主要新媒体形式,但同样作为网络虚拟社群,迷群在微博中的交流和在贴吧中的交流大不相同。在郭敬明粉丝的官方微博“郭敬明最世后援会”中,粉丝之间的交流通常不是就一个话题展开,它是相对开放的机制。例如“转发”是微博一个重要的交流功能,任何人都可以转发别人的内容,自己的内容也可以被转发。郭敬明粉丝的官微中会转发郭敬明公司及其旗下公司官微的内容,或者其他粉丝个人微博的相关内容。这些内容之间互不联系,或许是郭敬明电影的发布,或许是郭敬明的机场街拍。它不是以话题为中心,而是以个体为中心,因为信息的来源就是粉丝个体。有研究曾把微博的这种信息传播机制称为“以个体的社会关系网络为路径的信息传播模式”。也就是说,粉丝在微博中的交流路径是呈网状架构,彼此之间既是信息接收者又是信息传播者。在微博中,郭敬明粉丝的官微所转发的内容可能就是粉丝个人转发其他粉丝的内容,大家互为传受双方,成为信息流通和交流的枢纽。

2.百度贴吧的迷群交流特点

不同于以个人为中心的开放的微博媒介形式,百度贴吧中迷之间的交流通常以一个话题为中心展开,由此形成一个相对封闭的虚拟空间。比如郭敬明百度贴吧,吧名就能说明这个网络社群的主要话题与郭敬明有关。在这个“圈子”中,大部分内容都与郭敬明相关。吧友们可以就郭敬明本人、郭敬明的作品、与郭敬明有关的事件等,再次发起子话题进行彼此的交流互动。正如有研究者所说,百度贴吧这类的网络社区以群组为主要构成部分,“每一个贴吧都有特定的主题,贴吧用户会选取与主题相关的子话题,发起话题帖,各个用户围绕话题帖进行交流互动,信息经由群组式传播在其中流通循环,由此形成以话题为中心的有一定边界的‘圈子’”。打开百度贴吧的官方网页,上面是“电影吧”“多肉吧”等各种话题组成的社群,它们都以群组的方式存在于百度贴吧中。

(三)媒介功能的总结审视

通过纵向和横向的比较,我们可以更深刻地认识到百度贴吧在郭敬明粉丝群体互动交际中的独特价值,进而能够更全面地审视媒介在社群形成和迷群互动中的重要功能。

1.为迷群汇聚交流提供平台

媒介作为迷群汇聚、交流的平台功能从古至今不曾改变。傣族一年一度的泼水节,其实它就是民俗化的一种宗教仪式。在傣族的泼水节,男女老少身着盛装参加,以清水为佛像洗尘,之后用洗尘水互相泼洒,以求佛祖保佑平安健康。虽然现在的泼水节已经成为民俗活动,但在节日期间,大家欢聚一堂、热闹非凡,这个节日也就成为傣族人汇聚交流的媒介。传统媒体时代的主要媒介是电视、广播和报刊。通过这些媒介,小说迷可以得知喜爱的作家的签售会讯息,歌迷可以得知喜爱的歌手的演唱会讯息,体育迷可以得知各种体育活动举办的讯息等,然后分散在四面八方的、彼此陌生的个体迷被这些讯息汇聚起来,才能相识相知、互动交流。依托于互联网诞生的新媒介已经完全打破了传统媒体时代的时空局限,但粉丝汇聚的功能并没有改变。不同的是,这种汇聚从线下变成线上,不同的迷群有各自不同的网络社群,他们可以随时随地进行互动交流。无论是前网络时代的传统媒介,还是网络时代的新媒介,它们都为迷群提供了一个汇聚和交流的平台。

2.从情感迷狂到理性认知

在郭敬明百度贴吧中,四迷并不是唯一成员,反四也同样存在,在开放环境中,反四的言論会成为导火索,此时四迷的排他感会骤然提高,激烈粗暴的话语冲突在所难免。在一轮又一轮的对抗中,四迷的对抗心理会逐渐演变为对话心理。在诸如《为什么我会讨厌郭敬明?》的文章回复中,不再是“不要脸”“去死吧”等一些激烈粗暴的话语,相反更多的是一些“写得好”“赞一个”“说得很中肯”等和谐理智的言语。即使持有不同意见,大多也是理性讨论。

波普诺在《我们身处的世界》中,谈到社会为什么会变迁?他给出了七大原因,其中一项就是技术。同样,迷群从情感迷狂到逐渐理性认知的变化过程中,技术也是其重要原因。在信息流通相对单一单向的传统媒体时代,迷群对于偶像的认知大多来自于电视,而电视上的偶像形象又是商业包装的结果,这就是一颗又一颗“糖衣炮弹”爆裂在了迷群心中,迷狂、非理智、狂热就成为粉丝群体的代名词。但在信息流通双向多样的网络时代,之前迷狂的粉丝一开始激烈对抗,后由迷狂转向理智,最终逐渐成为倾听者和思考者。因此,在承认迷群对抗依旧存在的基础之上,也不能忽视媒介促进迷群反思思考的价值和功能。

注释:

①王含悦:《社交媒体与粉丝群的组织形成和变迁——以“鹿饭”为例的研究》,兰州大学2018年硕士学位论文。

②谢云冰:《网络粉丝社群的组织形态研究》,华东师范大学2018年硕士学位论文。

③郭晓:《文学受众的粉丝化现象研究——以郭敬明的粉丝为例》,山东师范大学2013年硕士学位论文。

④李菁、苗炜:《郭敬明:商业上最成功的少年作家》,《三联生活周刊》2004年第25期。

⑥“雨日风儿”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/4362133400?pid=84270122515&cid=&red_tag=1768958710#84270122515,2016年2月19日。

⑦“凉爱人ever”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/3565971122?pid=63873973081&cid=0&red_tag=3303477743#63873973081,2015年2月3日。

⑧“笨笨不笨”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/2177397440,2013年2月22日。

⑨〔美〕兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》,林聚任、王鹏、宋丽君译,商务印书馆2009年版,第87页。

⑨“破晓倾琉璃”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/3208094030,2014年8月4日。

⑩“破晓倾琉璃”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/2526371824,2013年8月12日。

“溪泽轩”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/4463952968?fr=good,2016年4月8日。

“Anna陌小柒”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/2017793928,2010年11月30日。

“绝世吟者”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/901152017?fr=good,2010年9月30日。

“三岁1203”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/4719010552,2016年8月8日。

“顾优”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/2863374564,2012年4月12日。

“太宰治霜”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/602545288?fr=good,2009年7月2日。

“凛樱angel”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/494670752?fr=good,2008年10月27日。

“欣心向妮”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/516430307?fr=good,2008年12月20日。

“spionsae”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/2137057353?fr=good,2013年2月3日。

“123.149.126”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/618436642?fr=good,2009年7月29日。

“Yan” 发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/1234519924,2011年10月5日。

〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:现代晚期的自我与社会》,赵旭东、方文、王铭铭译,生活·读书·新知三联书店1998年版,第58页。

张国良:《20世纪传播学经典文本》,复旦大学出版社2003年版,第185-191页。

“璃洛羽”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/760125586,2010年4月30日。

“羽墨生风”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/5859465292,2018年8月29日。

“果糖果candy”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/1152973272,2010年7月25日。

“絕世吟者”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/1607315306,2012年5月23日。

〔加〕查尔斯·泰勒:《自我的根源:现代认同的形成》,韩震等译,译林出版社2001年版,第50-51页。

邓惟佳:《迷与迷群:媒介使用中的身份认同建构》,中国传媒大学出版社2010年版,第72页。

“zcl12315”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/3989379962?pid=74235802593&cid=0&red_tag=0429902636#74235802593,2015年8月21日。

“liushufa007”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/3982111340?pid=74030768125&cid=0&red_tag=0584297339#74030768125,2015年8月18日。

“你为何弃疗!”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/4793839122?pid=98214565954&cid=0&red_tag=0787096068#98214565954,2016年9月23日。

“我不是葱花”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/361891351?pn=1,2008年4月23日。

“淑绾”发表于郭敬明百度贴吧,https://tieba.baidu.com/p/3866926921?pn=1,2015年7月2日。

钟玉英、陈昌文:《论宗教仪式行为对藏民族特性的形塑作用》,《宗教学研究》2005年第1期。

蔡骐:《网络虚拟社区中的趣缘文化传播》,《新闻与传播研究》2014年第9期。

〔美〕戴维·波普诺:《我们身处的世界:波普诺社会学》,李强等译,中国人民大学出版社2014年版,第371页。

(作者褚金勇系郑州大学新闻与传播学院副教授、硕士研究生导师;陈楠系郑州大学新闻与传播学院硕士研究生)

【特约编辑:李艳华;责任编辑:王旖】