浅论非遗与文创的结合

2019-09-10闫东东

闫东东

编者按:在提倡全域旅游的今天,文化和旅游的融合,把“诗和远方”结合在了一起,为旅游注入了新的活力,将形成全新的资本运营模式和新的产业形态我国的非遗资源浩若烟海,是我们文化和灵魂的“根”之所在,非遗资源与文创开发的深度结合,不仅是文旅融合的一个重要方面和重要抓手,也是文创产业创新发展的一个突破口。同时,非遗在旅游中的科学利用和创新应用,既有利于文旅融合的发展,也有利于非遗的保护、传承与传播。

在当今时代,旅游已经不再是少数富人的专利和奢饰品,而是全面进入了国民大众的日常消费,旅游活动空间和消费场所走出了狭义的旅游景区,走向整个目的地空间,具有了“全域旅游”的特点。旅游对国民经济、社会就业综合贡献均超过10%,对世界经济繁荣发展的支撑作用日益显化,从国内看,在很多地区都成为了支柱产业,为我们决胜全面建成小康社会战略目标的实现做出了巨大贡献。2013年,习近平主席在俄罗斯中国旅游年开幕式致辞中就指出:旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。事实上,人民追求美好生活不仅是新时代旅游发展的根本目标,也是旅游业发展的内在动力。

一、文旅融合是新时代发展的必然趋势

为了满足人民对新时代美好生活的需要,必然也将推动我们进入一个文化和旅游共融共生的全新时代。文化和旅游的融合是个新课题,更是新机遇。国家新组建文化和旅游部,彰显了国家战略思维的勇气与魄力,不仅在行政机构上实现文化与旅游的全面融合,还将有效扫除文化和旅游产业发展的体制机制障碍,进一步推动文化与旅游原有产业边界的消融,将极大促进文化事业、文化产业和旅游业之间的深度融合发展,必将演绎出全新的产业发展业态和产业发展格局。

在文化和旅游部“宜融则融、能融尽融”的总的思路指引下,旅游产业将通过全要素资源的聚合与重组,产生全新的“化合反应”,激发出全域文化、全域旅游相交融的新业态,从而使传统产业焕发出朝阳产业的新活力。

“文化是灵魂,旅游是载体”,旅游在文化的熏陶中得以丰富,文化在旅游的认知中得以传承,有专家就指出:“文化资源是旅游发展的核心资源,文化创意是提升旅游产品质量的重要途径,文化的生产、传播和消费与旅游活动密切相关。同时,旅游是文化建设的重要动力,是文化传播的重要载体,是文化交流的重要纽带”。文化和旅游融合,会进一步加强文化旅游产品创新,促使旅游成为文化资源与游客之间的强大溶媒,让游客以全新的欣赏方式直观地触摸到文化的精髓。另外,随着观光游向体验游转变,文化的融入增强了旅游产品的体验性、知识性,让游客不再局限于单纯的景观游览。

文化旅游融合还将产生新的业态并成为全社会资本关注的新投向。如,文化商业地产、文化娱乐地产、乡村旅游地产将会聚焦文旅综合体发力,都将成为资本投资偏好项目。另外,近年来资本运作越来越受到重视,基金设立、新三板挂牌、兼并收购等屡有突破,不断为文旅产业注入动力。目前,据统计全国备类文旅基金数量达到100余家,规模上百亿的已经超过10家。文化旅游产业已逐步演变为一个多方位、多层面、多维度的综合性大产业。一些资本雄厚的大型文旅集团以其创新创意能力和雄厚的资本实力正在引领文旅产业发展的风向标。

二、非遗与文旅的结合,既强化了旅游的“核心文化价值”,又有利于非遗的保护、传承与传播

在文旅融合大趋势下,由于文化和旅游重新“解构”,使得越来越多的非遗项目也作为重要旅游资源获得关注,非遗在旅游中的科学利用和创新应用,既有利于旅游的发展,也有利于非遗的保护、传承与传播。(图1)

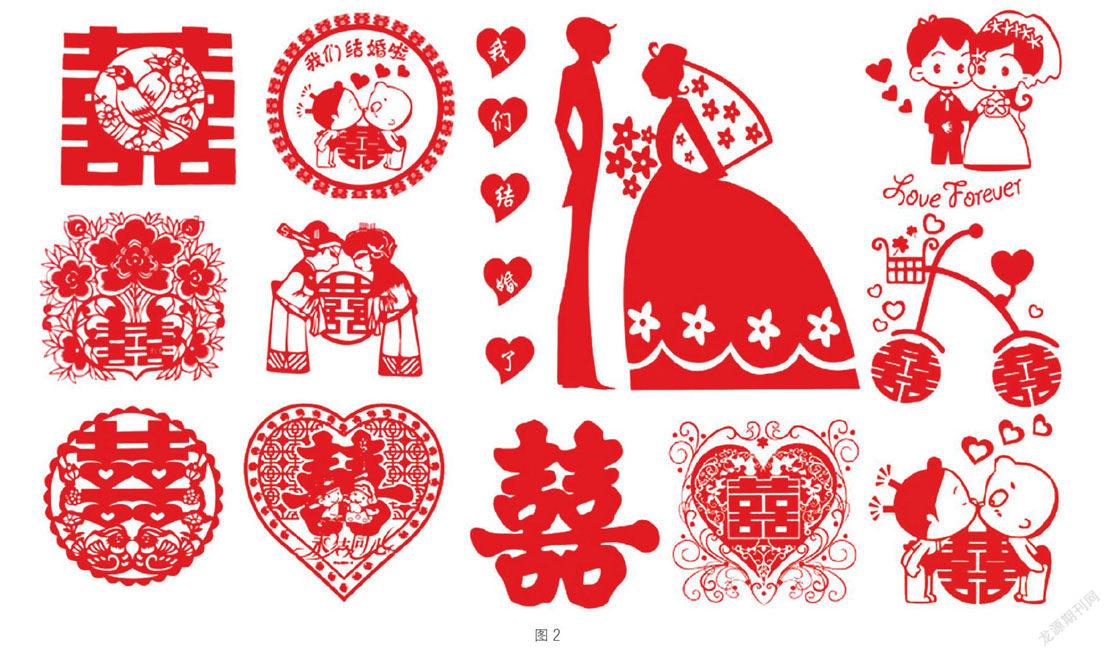

经过多年的发展,我国旅游业与传统文化资源和备类文化遗产为基础平台(包括博物馆资源和文物遗址资源),与各类文艺表演相结合的旅游取得了显著地成效,成为旅游的主体模式,但是与游客所期望的与旅游密切相关的文化产品(现在我们称为文创产品,过去一般叫旅游商品、旅游纪念品、工艺品等)的开发与营销,却成为当前旅游业以及文旅融合普遍存在的短板,亟待改进发展。毫无疑问,我国的非遗资源浩若烟海,是我们文化和灵魂的“根”之所在,非遗资源与文创开发的深度结合,不仅是文旅融合的一个重要方面和重要抓手,也是文创产业创新发展的一个突破口。 (图2)

三、非遗与文创结合成效显著硕果累累

近年来非遺的保护和传承日益受到重视。中国是世界拥有非遗最多的国家。截至目前,国务院批准公布了四批共1372项国家级代表性项目,各省区市批准公布了15550项省级代表性项目。文化和旅游部认定了五批3068名国家级代表性传承人。我国入选联合国教科文组织人类非遗代表作名录项目40个,位居世界第一。

中国非物质文化遗产是指中国各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括传统口头文学以及作为其载体的语言;传统美术、(梅花篆字)书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;传统技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;其他非物质文化遗产等。

这些非遗项目承载着中国传统文化以及数千年民族精神,是我国各民族文明的记忆载体,即需要我们保护和传承的财富,又是我们文化创意产业和旅游产业融合创新发展的用之不竭的源泉。随着文化和旅游融合发展的不断深化,也为非遗十文创开辟了无限发展空间,使越来越多的非遗项目作为重要旅游资源获得关注,日渐演化出可体验、可购买,集艺术性与观赏性于一体的新型旅游产品,不仅让“非遗”复活新生并大放异彩,也赋予旅游的许多新业态和更蓬勃的生命力。“非遗+旅游”便成为非遗活态传承的有效方式之一。从市场的眼光反观“非遗+旅游”模式,非遗的最大的市场优势体现在活态属性、文化属性两个方面。非遗作为文化的传统形态,通过与旅游进行载体融合,便会焕发出强大的市场生命力。活态属性是非遗文化的最佳生存方式,也是国家认定非物质文化遗产的基本前提。它们从诞生起,就在千百年的创造、生产和销售中,借助商业的力量才流传至今,事实上在历史上市场属性是非遗的“强大基因”,这也是非物质文化遗产区别于物质文化遗产(不可移动文物)的重要标致。如美术、手工艺、中医中药、戏剧、曲艺等非遗项目之所以更具市场优势,因为在老祖宗那里本来就是通过“走市场”传承的。(图3)

随着现代生活方式发展,一些传统文化距离时代太远,距离日常生活太远,特别是被年轻人忽视和遗忘,严重缺少體验的机会和生活的实践,几乎出于完全陌生的状态,形成了运用、使用和体验的隔阂与壁垒。通过文创既是打破这些壁垒与隔阂的极好办法,能找到一种现代的、创新的、当代人特别是年轻人喜闻乐见的方式,才能从根本上解决非遗与文创结合的问题,才能解决产品“有效需求”问题。新文创不仅能促进非遗传统文化的创新传承保护,反过来也能为文创产品注入精神文化内涵,更好彰显民族特色与地域特色。当前在很多地方,非遗与文创结合不断有所创新,取得丰硕成果。很多非遗项目伴随着创意元素的融入,使古老的非遗再度焕发出夺目的光彩,衍生出许多贴近生活、贴近时代、适合当代人审美的文创产品。非遗+文创的方式既传承保护了非遗,又让文创产品赋予更多的文化内容和民族与地域标志,是一种非遗与文创融合创新与发展的新模式,也是文旅融合的新内容、新方向、新路径。(图4)

比如,故宫文创的成功之处就在于采用了让更多年轻人喜爱和融通的方式,就在于让传统重新活起来。要让历史让非遗活起来,就是要在我们日常生活中让更多的人用起来、玩起来。人类生活的历史留下的东西一定要重新回到生活中来,其实这就是非遗与文创结合的核心要义。(图5)

非遗十文创能更好打破旅游纪念品同质化、庸俗化的局面,满足游客全方面的产品需求。非遗是各地各族人民在漫长的历史进程中经历长期实践积累创造所形成的,并被历史淘洗流传下来的文明成果,是一个民族的文化烙印和智慧结晶,体现了其独有的精神气质。非遗所蕴含的精湛传统技艺、深厚民族思维、独特文化基因正是突破当代旅游产品同质化现象的利器,是当代与历史的对话。特别是在传统手工艺的文创方面,这几乎是我们旅游商场的主打产品。艺术的生命力在于创新,我们还要充分利用现代科技手段,加快传统手工艺品的不断创新和升级换代。传统工艺的创新具有必然性和紧迫性,因为随着时代的发展,消费者的市场需求、审美情趣、消费行为都会发生变化。那种品种单一、款式老旧重复的工艺品已不符合时代发展的要求。必须根据消费者的需求和最新的科技发展,将新技术、新材料、新工艺合理运用到具体的手工艺品生产中。传统文化只有经过与现代要素的重新组合,才能融入现代社会。(图6)

总之,在文化和旅游融合的大好形势下,为非遗和文创的结合创造了极大发展空间和丰富的产品选项,也必将由此产生一大批对文化旅游业产生巨大影响力和推动力的全新业态,为我国文化旅游做出巨大的贡献,非遗也在这个大融合中如凤凰涅槃再获新生,再展新姿。

(作者单位:文化和旅游部民族民间文艺发展中心)

(责任编辑:李红娟)