叹息书林友惟留蠹鱼痕

2019-09-10李军

李军

去年就听说臧炳耀患病,一度病势沉重,原以为过了寒冬,入春以后会慢慢恢复。不料前几天过文学山房旧书店,江澄波告知臧炳耀已于3月15日病逝。说起臧炳耀,对于上世纪中后期在苏州古旧书店买书的读者来说,并不陌生,但在他退休逾十年之后,提起的人却渐渐少了。作为近年来苏州古旧书业两个硕果仅存的老人之一,他见证了文学山房由私转公,文革中古旧书店的暂停与重开,多种宋元善本的购入与转售,他的存在,对于研究近代苏州的古旧书业无疑具有重要价值。

此前在苏州本地报纸上看到过有关臧炳耀的采访,但主要介绍他年过古稀,仍承揽古书修补业务,对他55年旧书从业经历并未提及。我曾请苏州古旧书店的1、若愚兄居中介绍,领我往观前街附近的宜多宾巷拜见臧炳耀(图1),就其生平经历与贩书往事,略作访问。兹将对谈的内容记录加以整理,供同好及研究古旧书业者参考,同时以此纪念臧老。

一

臧炳耀自言民国二十三年(1934)生于镇江丹阳,生肖属狗(岁在甲戌),比生于1926年的文学山房主人江澄波小8岁。他幼年并未获得很好的教育,民国三十七年(1948) 15岁时,由在苏州文学山房旧书店工作的姑夫束荣昌带到苏城,介绍进入文学山房学徒,从此与古书结缘,一直工作到1994年60岁退休,又被古旧书店留用了10年,于2004年70岁时才正式从乐桥古旧书店退下来,屈指算来,他在旧书店工作了整整55年。

初到苏州时,江氏一家还都居住在大井巷口的文学山房里。据臧炳耀回忆,在3年的学徒期间,他主要做家务、打杂,并不专门学习古书版本目录学知识。3年后出师,一般白天在店里修补旧书,晚上仍在师父家做家务,每月工资只有1元。1949年,文学山房第一代主人江杏溪(图2)去世,当时江澄波已经24岁,由于自幼就跟在祖父身边,早已精于版本目录,故而书店的业务工作直接交由他接手,其父江静澜反倒不太管事。江静澜嗜酒,一天里中午、晚上两顿必举觞,臧炳耀当年不过十八九岁,常为之跑腿,往酒肆沽酒。

解放后,政府鼓励工人加入工会,年轻的臧炳耀自感背井离乡,孤身在外,没有依靠,便响应号召,加入工会,积极活动。1953年,他又参加工会组织的夜校,学习文化知识。关于此事,还有一段小插曲。当年文学山房主人听说他要读夜校,不太愿意,领他来苏的姑夫束荣昌也向着东家,反对他夜间外出读书,因此产生分歧。于是他向工会反映,寻求帮助,此事才得到圆满解决,夜校学费本由工会承担,晚上也不是工作时间,本人自然可以自由支配。这一段夜校读书经历,为日后臧炳耀担任书店经理,做了文化知识方面的准备。姑父束荣昌后来转入上海图书馆书库工作,退休后回到丹阳老家,通过来回邮寄,继续帮苏州古旧书店修补古书,补贴家用,直至去世。

1954年,江氏举家从文学山房迁出,移居临顿路的西大园,夜间留臧炳耀一人在店中值班。由于当时他在苏州没有住所,一个人值夜的情况持续了多年。“文革”初期,附近评弹学校的红卫兵想占据古苏州旧书店的房屋,臧炳耀坚持不同意,为此特地去附近派出所报案,事态才得到有效控制。房租、电费的收取,也在工宣队入驻后被取消。

到了1956年下半年,苏州的古旧书业终于迎来了公私合营。文学山房店面作为专营古书的门市部,仍设于人民路326号旧址。同年10月4日对外营业,臧炳耀随之正式转入古旧书店工作,同事有江静澜、江澄波、程汉芳、李德元、许仲英、卞堪生等6人,负责人是江静澜(图3)。说到我任职的苏州博物馆,臧炳耀回忆称,1958年为迎接建国十周年,苏州古旧书店曾向博物馆捐赠过明刻正德《姑苏志>(图4)一部,作为献礼。

臧炳耀特别说起在公私合营过程中,杨寿祺的来青阁(位于三马路西市)在上海参加合营,位于苏州人民路的分号所留库存书籍,本应移交上海方面,却最终被赠送给苏州古旧书店。他奉命前去接收,當时在来青阁库房里发现一堆没有装订的书叶,还有书版,一块块都是玻璃。此书即南宋绍兴建安余氏万卷堂刻《礼记郑注>,系杨寿祺从阊门下塘陆润庠家购得,随即于民国二十六年(1937)3月用珂罗版影印出版《南宋余氏刻本礼记郑注》 20卷,华阳王文焘为之署嵩,订成10册,分装两函。书后有同年3月19日杨寿祺跋,署名作杨彭龄(寿祺)。此书当时使用两种纸刷印,美浓纸100部、每部价洋25元,棉连纸100部、每部价洋16元。时至今日,还有不少散叶在苏州古旧书店的库房里,没有订起来,玻璃版也完好地保存着。不过,在接收时臧炳耀就发现,美浓纸的第1册第1页不在书堆之中,应该是杨寿祺另外存放,以防他人私自装订盗卖,事后想要寻觅出来配齐已不容易。提到书版,臧炳耀说当时有一套蒋凤藻《心矩斋丛书》的板子,江苏人民出版社借去刷印,后来转到扬州去了。

公私合营前夕,来青阁书库中的善本陆续被杨寿祺出售,当时有一部明成化本《虎丘志》,为稀见苏州地方文献,但索价过昂,苏州文管会无力购置。范烟桥时任文化局领导,因嘱杨寿祺找人影钞一部。担任影钞的人,就是臧炳耀。此抄本今藏苏州博物馆,前有杨寿祺题记,范烟桥附记,时在1956年12月(图5)。

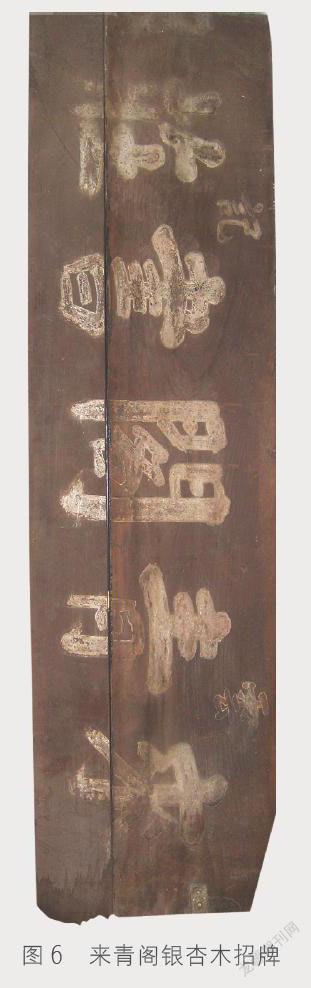

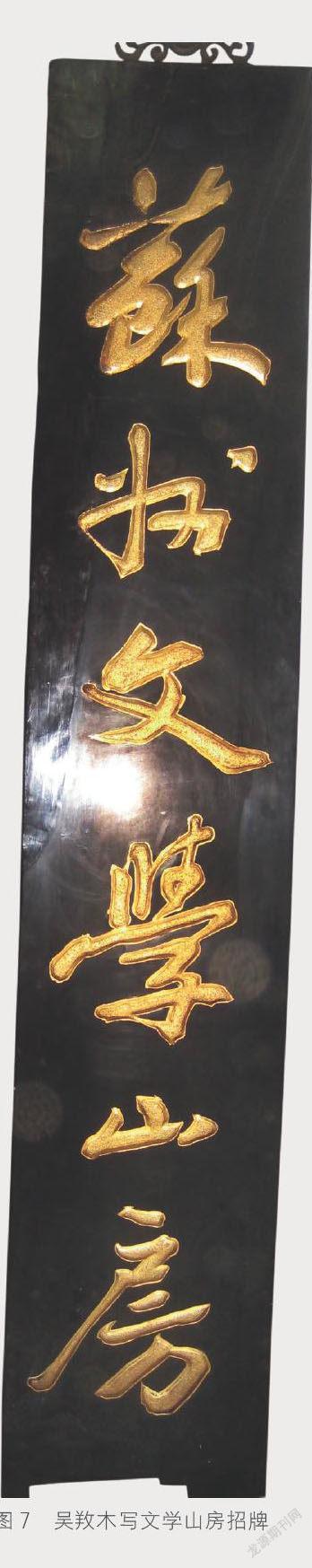

来青阁与苏州古旧书店的渊源除了库存书籍的递传外,还有一事值得记录,那就是来青阁云记的银杏木大招牌(图6)一直保存在古旧书店仓库内。前几年全国第一次可移动文物普查期间, 卜若愚兄特意带我和孙中旺兄去仓库看此招牌,已经被锯成大、小两块,小的一块背面新刻了竖排的“苏州古旧书店”字样。臧炳耀说,这是1972年10月,奉上级命令,古旧书店重新开门营业,一时找不到招牌,只好废物利用,从来青阁老招牌上锯下一块,请苏州的画家吴郑赦木(吴待秋之子)重写(图7)。彼时尚在“文革”中,吴赦木本人还没平反,尽管答应写,但坚决不肯署名,也不愿用宣纸,顺手拿了几张旧报纸写好,让人拿去刻板,底子也没有保留下来。

另外,他还谈起在公私合营中, 来青阁主人有个学生史家荣,本是工人出身,却出来反对合营,竟因此获罪,被遣送青海劳教。原来,史氏是杨寿祺的得力助手,解放后因古书生意不好,杨寿祺就将店中的古籍作价,充抵薪水,转给史氏。眼看自己的财产要被充公,家庭负担沉重的他一时不能接受,就出现了前面一幕,不想遭此劫难。巧合得是,今年某日午后去文学山房小坐,碰到一位上海采的老者正与江澄波攀谈,百语间谈及父亲去青海后,兄弟几人由母亲带回老家,抚养长大,并感谢江翁为他配齐《评弹艺术》云云。待其走后,江翁才不无感慨地说起,此人姓史,父亲为来青阁杨寿祺的学生,名叫史家荣。若非臧、江两位老人的回忆和那次偶遇,大约史氏的遭遇,只有他那几个与旧书业完全隔膜的子女才记得,用不了多久,就会被人遗忘。

1961年4月,文化部通知要求各地大力开展旧书回收业务,以缓和图书供需矛盾,新华书店在观前街166号设立旧书回收部,由江静澜、臧炳耀分别担任正、副主任。文革中,古旧书店暂停营业,臧炳耀由于是工人出身的党员,一度改任苏州图书馆的书记。 “文革”后期,书店重开后,臧炳耀一直担任古旧书店的经理。1977年12月,他曾赴苏州图书馆参加编纂《中国古籍善本书目》的准备会议,后因上级规定,古旧书店藏书不予收录,没能继续参与其事,这也使得全国各古旧书店藏书中的精华没能在《中国古籍善本书目》中得到反映,如今回想起来,可能也是学术界的一大损失,毕竟古旧书店所藏古籍数量庞大,颇多精善之本,此后流入市场,进入私人藏家手中,想要再次筛查著录,几乎不可能实现。

二

对于中国的古旧书业而言,“文革”无疑是一个分水岭。“文革”爆发之初,苏州古旧书店在臧炳耀等人的保护下,并未遭受到太大的冲击和损失。当时有销毁黄色淫秽出版物的命令,臧炳耀不得已与同事将一批弹词唱本、宝卷、佛经、家谱类的书,装满3船,由于既是党员又是工人出身的只有他一人,所以由他亲自押运到城外横塘红光造纸厂,做成油毛毡。他特别提到,除了古书外,还命令将上世纪三四十年代的电影期刊等,一同送去销毁。后来才知道,其中有江青早年在上海的材料。他还清楚记得,一船20吨,3船也就是60吨。回首这段往事,臧炳耀感叹这是他在古旧书抢救保护上,唯一犯过的错误,尽管以上不是他的个人行为。

与此同时,臧炳耀和同事李德元,还有图书馆的叶瑞宝、华开荣曾一同往阊门外半塘莲花斗废品仓库拣选古书。到现场一看,他们大吃一惊,线装书堆得像山一样高,身处其间,仿佛被书山环抱,顶上、背面的自然难以逐一翻看,所以只能将自己伸手所及的书加以拣选。当时图书馆的标准是,馆里没有的书要,不收复本。古旧书店是印本断到明版,清刻一律不要,实在太多,来不及选,只能挑~点表面的书,单单如此就拣到不少好东西,可惜这项工作随着文革逐渐深入而停止。

1969年12月,古旧书店工作人员江澄波、史依仁、张慧芬等3人全家下放苏北农村。臧炳耀因是工人出身,仍在苏州留守。直到1972年10月,接上级命令,苏州古旧书店在人民路342号原址恢复营业,当时编制14人,臧炳耀任主任。由于“文革”期间各地古旧书店停止营业,以致后来没有人员重新开张,政府就将库存书籍整体转让。臧炳耀亲自经手的,就有两家,一个是无锡古旧书店,另一家是绍兴古旧书店。1972年冬,得知吴江黎里镇废品站有大量线装书,臧炳耀、李德元赶去联系,不想3船古旧书已被售予无锡洛社造纸厂,他们立即追到洛社,可惜晚了一步,绝大部分已经下缸造纸,只抢到几百册明清善本。

与以上两家古旧书店的库存相比,这一时期苏州古旧书店另一宗大的古书来源,便是“文革”抄家物资中无人认领的数十万册古籍。“文革”刚刚结束,普通人对书籍,特别是古旧书的需求少之又少,仓库里堆积如山的书卖不出去。恰好当时北京中国书店的销售量很大,于是就将一批书转让给了中国书店。他清楚地记得,其中单单《太湖备考》-书就有40余部,80卷、40本的民国《吴县志》也有十几部之多。

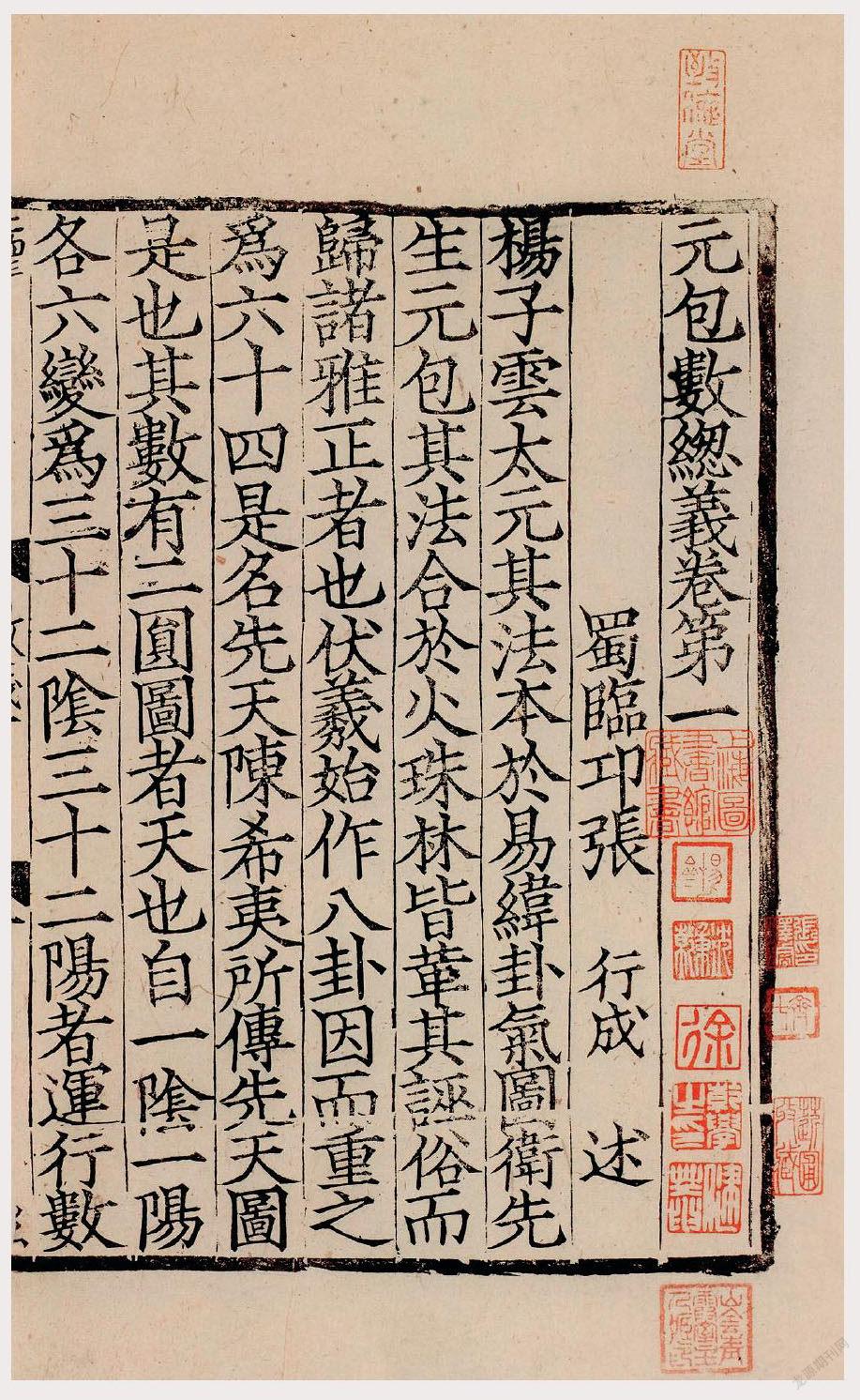

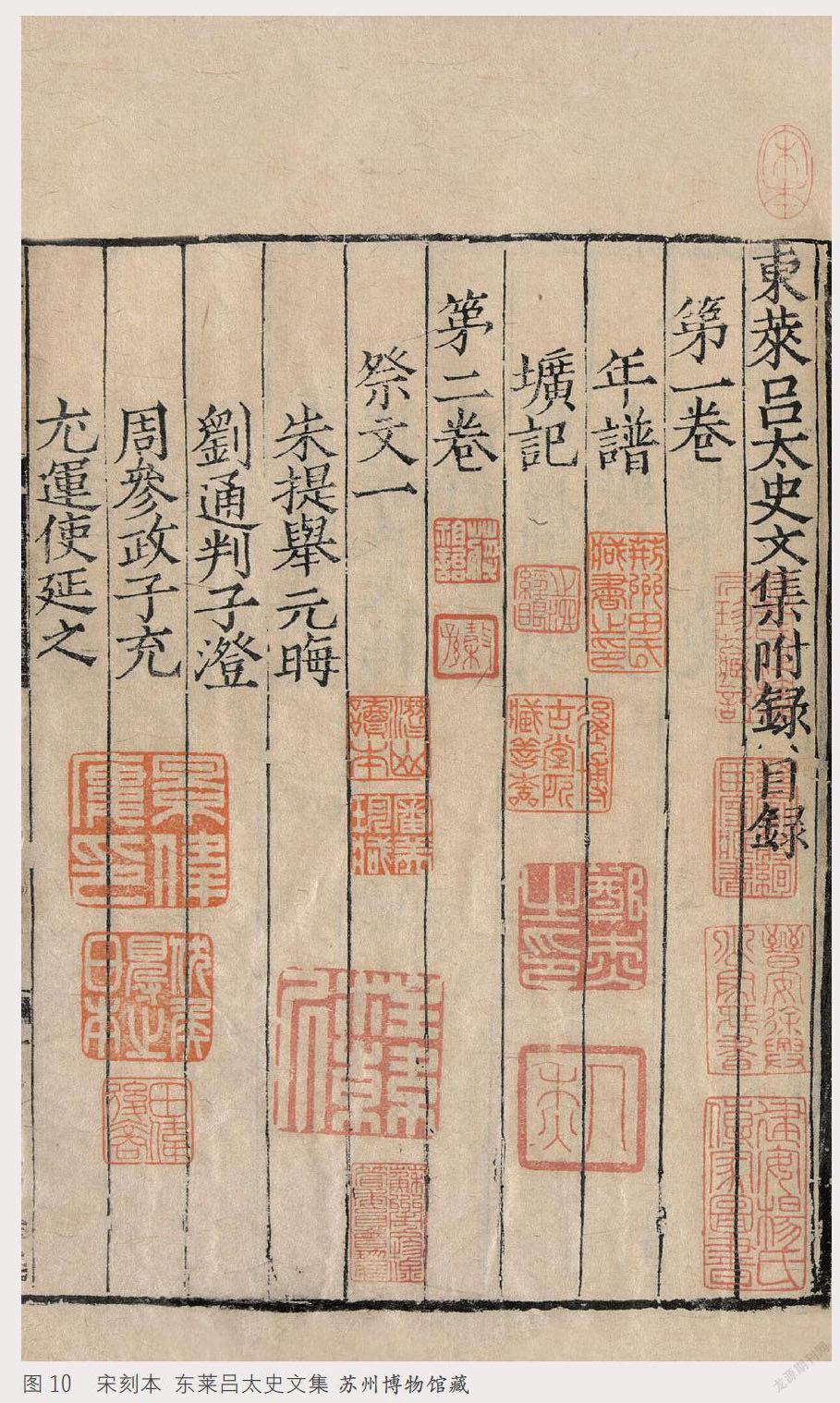

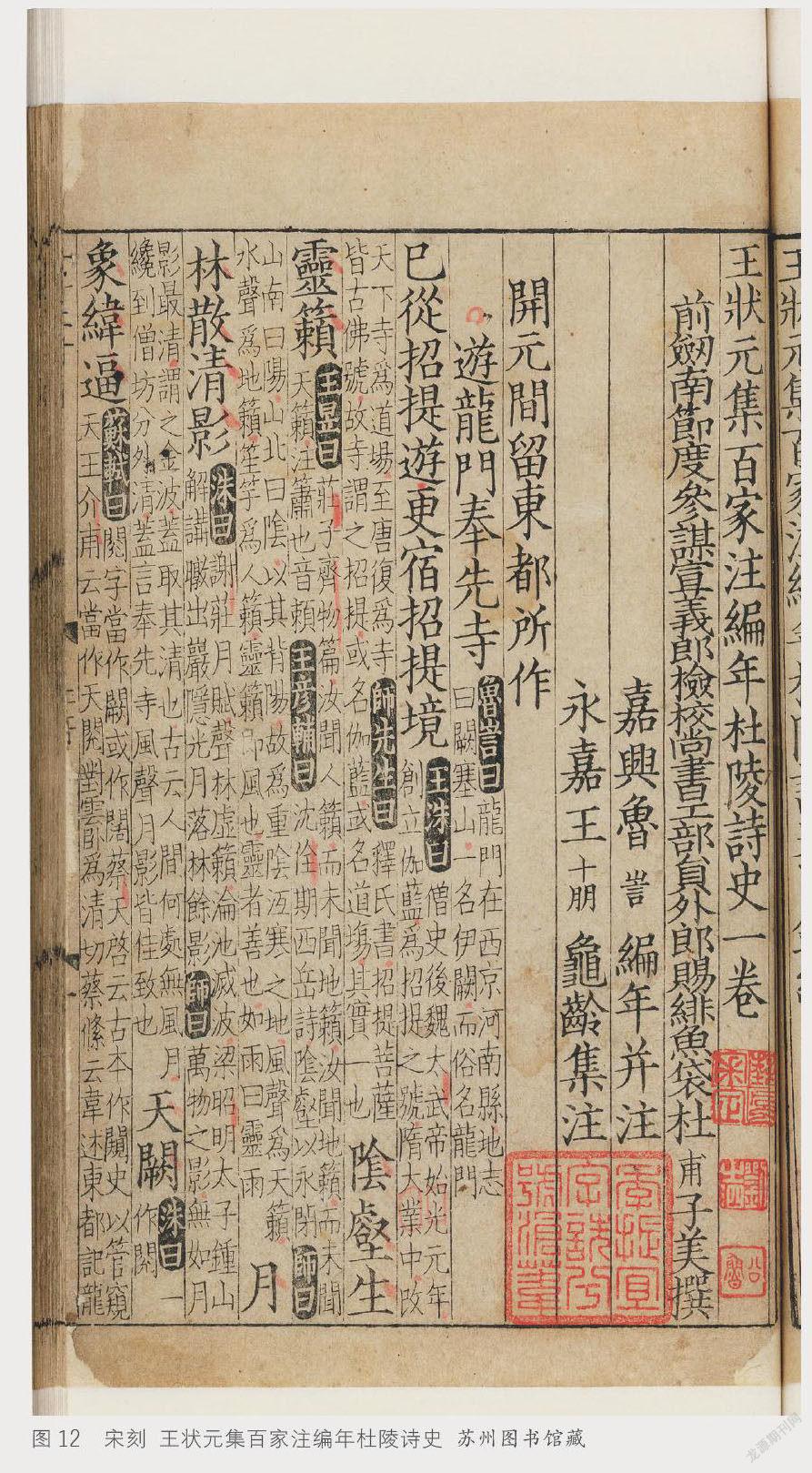

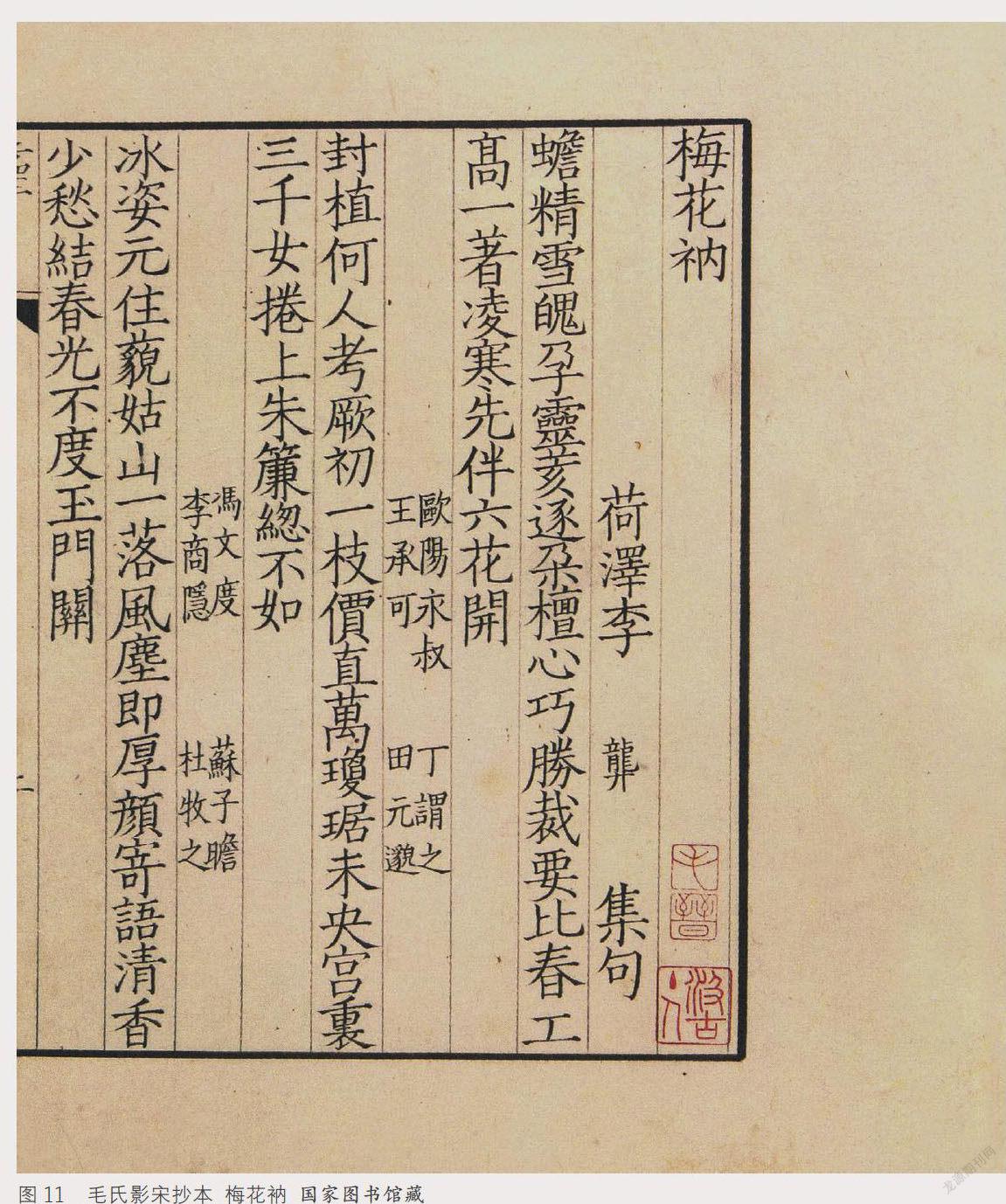

在一生经眼的古籍中,让臧炳耀记忆犹新的是几种宋刻本。 “文革”中,古旧书店从在苏州当工人的南浔张氏适园后人手中买到一部宋刻《元包经传》(图8)。书一来就提供给南京图书馆,开价5000元,在那时无疑是一笔巨款。南京图书馆特意将书拿到北京,请人鉴定。省文化厅觉得价格太高,想要压价购买,苏州方面不同意。省里责成苏州市文化局,以新华书店名义写信给全国古旧书店发函限价收购。古旧书店于是将书索回,最终此书被上海古旧书店购去,转售上海图书馆。后来,又从张家以3800元购得宋刻《容斋随笔》初笔、二笔(图9),一直留在仓库里。此书是从日本回流回来的,书上有日本人的训读符号,与博物馆所藏宋刻<东莱吕太史文集》(图10)残本一样,都是田吴炤(伏侯)买了带回国内的。還有汲古阁毛氏影宋抄本《剪绡集>《梅花衲》(图11),被北京图书馆(今国家图书馆)购去。

“文革”后期,苏州图书馆馆长许培基因馆中没有宋版书,特意向市里请示,要求购买苏州古旧书店库房里的两部宋版, 《容斋随笔》之外的另一部就是宋刻《王状元集百家注编年杜陵诗史》(图12)。说到这部书,臧炳耀感慨事后还为此上过沧浪区法院的被告席。原来此书与《东莱吕太史文集》残本同属刘公鲁旧藏,抗战前,刘氏因急需用钱, 以此书向王季常抵押2500元。 抗战爆发不久,刘公鲁便去世了,此书遂归王氏所有。“文革”爆发后,王季常年迈,嗣孙程毅中又在北京工作,于是将书托其保姆保存。不料“文革”还没结束,王季常就于1974年1月去世了。保姆之女在太仓插队,发现此书后,以2500元的价格售予苏州古旧书店(按:程毅中事后撰文称此书为保姆所窃,经其女婿马某售出,与臧说略有不同)。图书馆来购买时,古旧书店开价8000元,许培基觉得太贵,通过向市里汇报,最后以4000元成交。加上1978年8月售让的《容斋随笔》,两部宋版总共才1万元。

“文革”过后,许培基在《文物》杂志上发表文章,介绍馆里入藏的这部宋刻本《杜陵诗史》。程毅中才获悉,他寻觅十多年的家藏善本,仍在苏州,但已归图书馆所有,因此一纸诉状,将图书馆、古旧书店及卖书人告上法庭。最后,法院判卖书人将售书款归还程氏,图书馆另补贴一部分。从某种意义上说,程氏在此案并未胜诉,《杜陵诗史》留在了苏州。臧炳耀说,其实早在“文革”初期,就已知道有这样一部书。当时苏州市革命委员会曾召集苏州地区的文化单位相关人员开会,说北京有人向“文革”小组写信反映,苏州家中有一部祖传的宋刻本,是珍贵的文物,希望在抄家过程中多加留意,勿致损坏,一旦找到,愿意捐献国家。此后几年间都没有发现,直至看到此书,成为被告,才恍然大悟,当时在北京写信的人就是程毅中。

说到最近坊间出现一批苏州古旧书店流出的业务通信,其中不少与臧炳耀相关。臧炳耀说这都是后来的同事不了解这些东西的价值,当废品处理,才会出现这种情况。据说很多都被苏州的藏书家黄舰买回来了。建国初期,酷爱买书的学者对于臧炳耀的记录并不多,毕竟他还年轻。仅顾颉刚一行往闾门西街曹元弼家,购买复礼堂遗书时,提及他去帮忙。《顾颉刚日记》1954年3月22号记“终日在曹家理书,勤庐、江澄波及文学山房伙友束荣昌、臧炳耀来助扎捆、打包。”到了“文革”前后几年里,如阿英、李一氓、于立群、黄裳、路工等人都常来店里买书,有时也写信来询问书情,这些信函臧炳耀每年都做整理,包好后放在库房,阿英的信后来江澄波都提供给他的女儿钱樱,捐给故乡安徽芜湖的纪念馆。江澄波退休前,又把一部分自己上款的信拿了回去。后来接任经理的何忠林,原是剧团里拉二胡出身,对此并不精通,剩余的信函也就在业务交接、库房搬迁过程中被处理掉了。

说到对他业务上有帮助的老先生,臧炳耀记忆深刻的有两位。一位是潘圣一(1892 - 1972,即潘利达),家住观前牛角浜,经常来书店看书、买书,还喜欢抄书。潘氏藏书中有不少残本,都由他亲手钞补完全,可惜他和儿子先后去世,孙辈把书都卖了。苏州古旧书店收到不少,现在仓库里还有一部明刻本《寒山蔓草》,是明末藏书赵宦光的著作, 《四库全书总目》著录,流传绝少。书店先是从潘家买到一部分,残得厉害,后来听说博物馆也有收藏,就想互相钞配。结果到那里一看,发现博物馆藏本也缺很多,保管员郑万煜索性就把残本卖给古旧书店,换成别的书。两个残本配起来,还是缺卷首一部分,江澄波专门到北京图书馆去补配了几页,依然不全,因为北图那部本身也有残缺。

还有一位是沈维钧(1902 - 1971),在博物馆管古籍的老先生,早年毕业于燕京大学,民国间曾在图书馆工作,学问很好,人也老实,“文革”中有人污蔑他强奸幼女,后来自杀了。沈维钧遗留下来的书,最后都捐给了博物馆。

提到过云楼藏书售与南京图书馆,臧炳耀说当时省领导柳林(1917 - 2001)“文革”前在苏州担任市委书记,文革爆发后被打倒,自己的藏书都散失了。“文革”后想读书,就来苏州古旧书店门市部买书,挤在人堆里选书。他一眼认出柳林是以前的市委书记,就请他进来到仓库里直接挑书。于是柳林和书店里的江澄波等都熟悉起来,这层关系在他到省里任职后也没有中断,于是到上世纪90年代初,就有了通过苏州古旧书店,为南京图书馆买顾氏过云楼藏书的事。

相对于其他老一辈古旧书从业者而言,他对于年轻一代读者的影响更大,这或许是臧炳耀没有想到的。南京的薛冰对他记忆最深刻,在《书海慈航》一文中曾回忆“80年代初,古旧书行业的老人虽已不多见,毕竟还有。我有幸结识的第一位,是苏州古旧书店经理臧炳耀先生”,经过多次接触后, “与臧先生成了忘年交”, “只要有书友上楼来,便立刻放下手边的工作,笑眯眯地迎上前打招呼。他的记忆力真好,记得住每一位熟客收书的范围,总是能恰到好处地推荐一些新上架的书”。由于臧炳耀的指导、推荐,薛冰在苏州买到了不少好书。当然也因与臧炳耀熟识,反而和梁启超手批《松坡军中遗墨》失之交臂,细节详见薛冰《擦肩错过的珍本》一文。

那天时近傍晚,天色渐暗,临行前我问起,为什么没有像江澄波一样开一爿小书店?且不论盈利与否,至少可以排遣一下晚年的寂寞。臧炳耀说,自己成家以后,夫人一直在丹阳服侍父母,抚养三个孩子,两地分居数十年,而今孩子长大成人,各自成家立业了,老两口才算在这小巷深处安定下来。现在接受古籍修补业务,也是一种消遣。他作为一个党员,又担任公家的古旧书店经理数十年,一生经手古旧书何止万千,但为避嫌疑,个人一辈子都不买古书,在资源日渐减少的今天,自然也就不可能再开店。起身向臧老告別时,他坚持穿过没有灯光的狭长过道,送我出门,目送我离开,并不时挥手致意,脸上一直是微微带笑。

(责任编辑:田红玉)