口译专长研究:进展与反思

2019-09-10刘振邢星

刘振 邢星

摘要: 口译专长研究兴起于20世纪末期,从跨学科的视角研究专家译员在口译中所表现出来区别于新手译员的特征、技能和知识。本文从认知心理学、神经科学、社会学和教育学四个方面阐述了口译专长研究在不同学科视角下的新进展,建议增加哲学和人工智能等学科的新视角,建立口译专长研究的跨学科体系。由此,按照学科的不同,将口译专长研究内容进行系统化分类,并运用专长研究中的“相对法”认定专家译员和新手译员,采用“实验对比”和“心理测量”等实证方法探究口译专长的实质及其成因,同时还建议将“刻意训练”运用到口译教学,促进新手译员向专家译员转变。

关键词:专长;口译;刻意训练;跨学科

一、引言

口译研究经历了“起始阶段、实验心理学阶段和口译实践型研究者”阶段后,自20世纪90年代以来,进入了以跨学科为主要特征的“新兴期”,研究视角涵盖了心理学、神经科学、语言学和交际学等,呈现出惊人的多样性[1]。为研究口译的实质和新手译员到专家译员的成长路径,20世纪末期口译研究学者们将口译纳入专长研究(expertise studies)的范畴。专长是指在特定领域里,专家表现出来区别于新手的“特征、技能和知识”[2]。专长研究源于心理学,主要针对两个方面开展研究:一是专家在所从事的行业或领域表现出的专长实质,即专家的界定和专长的表现;二是专长养成的原因和方法,包括新手成长为专家的路径以及在此过程中心理和生理的变化[3]。

口译始于1919年“巴黎和会”所采用的“接续翻译”,在1945年第二次世界大战结束后,纽伦堡军事审判法庭审判纳粹战犯时所采用的源、译语几乎同步的口译形式,则被看作是“同声传译”出现的标志[4]。20世纪40年代到50年代,日内瓦大学的翻译学院、维也纳大学的翻译学院和法国高等翻译学院(现更名为巴黎跨文化管理与传播学院)等相继成立,在高等教育层面建立严格的口译潜能测试体系和入学标准,培养口译人才,口译行为的实质和成长过程的特征进入了学界研究的视野。随着跨学科研究的兴起,译员的高质量口译被视为一种专长表现,研究者们从心理认知机制、神经生理维度、社会文化属性和学习者成长路径等跨学科视角研究口译专长。口译与专长研究的结合,不仅有利于拓展口译研究领域,创新口译研究范式,提高口译研究质量,而且必将推动口译研究向前发展。

二、口译专长研究

20世纪末期,口译被纳入专长研究的范畴。美国心理学家Hoffman(1997)描述了口译专长发展的七个阶段,即“无知(naive)、新手(novice)、进阶(initiate)、学徒(apprentice)、出师(journeyman)、专家(expert)和大师(master)”阶段,指出在专长水平提升过程中,知识和行为表现出 “理解深入、发展有序、认知自动化、预见错误”四个方面质的变化,同时还对口译记忆的心理模型和口译中的推理过程进行了分析,并将专长研究中的隐性知识显化概念引入到口译员培训中,指出口译专长养成的核心问题不是“知识获取瓶颈”,而是将口译知识和技能传递到新手的“训练瓶颈”[5]。

Ericsson(2000)进一步说明了训练的重要性和练习方式,指出口译专长与日常技能的提升有质性的差异(见图1)。个体一般只需要通过一定量的训练就能达到日常技能所需的水平,但如果不对训练进行有意的修正和改进,随着能力的提高和经验的增长,技能会逐渐固化,即便个体增加训练量,仍然有可能进入到发展受阻(arrested development)阶段,也就是“瓶頸期”。因此,口译专长在形成过程中,需要通过“刻意训练(deliberate practice)”, 避免因技能固化而导致的发展受阻问题,从而进入到不断优化的认知调节机制阶段,持续改进口译专长表现水平[6]。

由此可见,口译专长的研究主要集中于两个问题,一是口译专长的实质,二是何种训练促使口译专长的养成。Hoffman和Ericsson两位心理学家率先将口译与专长联系起来开展跨学科研究,丰富其专长研究理论。口译研究者们也随之进入专长研究领域,通过专家表现和专长养成的新视角,研究口译专长的实质及其行为成长过程。专长研究具备多学科性,而将口译视为专长进行研究的跨学科属性则不言而喻,涵盖了心理学、神经科学、社会学和教育学等四个学科。口译专长研究不仅从跨学科视角分析口译专长行为的实质,而且描述和验证专家译员与新手译员之间的行为与心理差别特征,指出了导致口译专长养成过程中不同水平差异的缘由,并提出新手译员向专家译员转变的训练方式。

(一)心理学视角下的口译专长研究

心理学视角下的口译专长研究,主要从认知心理学来探究口译的认知过程。研究范式涵盖“新手—专家”两者对比[7]、“专家—新手—双语者”三者对比[8]和专家译员纵向成长经验分析[9]。研究方法包括观察法,即观察专家译员在工作现场的行为,以获得其心理活动的规律[10];调查法,即通过问卷或访谈的方式了解译员对口译专长的心理倾向[9];测验法,即采取不同的维度来测量译员在口译专长表现中的水平[11];实验法,即通过控制变量进行实验来分析口译专长中不同行为特征与心理特征的实质和关系[8],实验法也是口译专长认知过程研究中最常见的方法。从认知过程的行为表现特征来分类,口译专长的研究内容包括影子练习、延迟听觉反馈(DAF)和言语流畅性[7],语速、语义单位重要性和语言难度[12],言语复杂性对口译的影响[11],信息冗余对篇章的理解影响分析等[13];按照认知过程的心理特征来看,内容则涵盖压力与疲惫[14]、工作记忆和长期记忆[15]、适应性[16]、发音抑制[17]、注意力和精力分配[15]、监控与自我调节[18]等。

从心理学视角将口译视为一种专长,重点探究了专家译员和新手译员在不同口译行为水平上的认知过程,发现了专家译员强于新手译员的行为和心理特征,认识到导致差异的原因是专家译员的技能自动化程度较高,所需要的认知资源更少,而且更善于合理利用有限的认知资源,规避认知阻碍。但是,新手译员与专家译员在非口译领域所显示的认知能力并无明显差异,例如,专家译员的工作记忆能力要更强,而他们的一般记忆能力与新手译员相比没有太大区别。虽然认知心理学揭示了不同口译行为水平上的认知差异,然而这些差异大多限于假设和描述性推论,亟待新技术的验证。

(二)神经科学视角下的口译专长研究

Solso(2004)认为,任何心理层面上的事件同时也是神经层面上的,所有的认知活动都是神经活动的结果 [19]。随着新技术的发展,研究者利用神经科学探测技术,即脑电图扫描,可直接获得口译员在翻译过程中的生理和神经数据,进一步验证认知心理学描述的口译专长认知差异,并且发现新的特征。

日内瓦大学的Moser-Mercer教授是一位比较有代表性的学者,她利用神经科学在人类语言控制和认知处理研究中的成果来分析口译中的理解、产出、监控和转换机制,并与日内瓦大学大脑与语言实验室的Hervais-Adelman教授和脑功能成像实验室的Golestani教授合作,通过功能性磁共振成像(fMRI)技术来研究口译专长。Moser-Mercer(2000a)提出译员的大脑具备可塑性(plasticity),研究者可通过fMRI 技术观察左右脑在口译中A、B语转换中的表现[7]。Moser-Mercer(2010)认为,口译学习者通过学习、知识的再构建、策略习得和任务监控等方式获得口译专长,与此同时,大脑的功能可塑性(functional plasticity)和结构可塑性(structural plasticity)也会随之发生改变。大脑结构中的侧额叶、内侧额叶和后顶叶皮质(注意力控制)、前扣带脑皮质(信息监控、决策制定和冲突管理)、背侧前额叶(目标处理和任务转换)分别处理人类语言和认知中的不同任务,而口译专长中涉及这些任务的训练则会引起脑结构中这些部分的变化[20]。在口译中,大脑中的“尾状核(caudate nucleus)”是涉及词汇和语义选择的,而“壳(putamen)”是控制语言输出的[21]。随着水平的提高,口译任务处理的自动化会出现,而此时提供认知资源的脑部区域活跃程度就会降低,例如尾状核产生的反应就会减少[22]。通过fMRI技术,研究者发现学生译员在完成会议口译硕士项目的学习后,涉及语音、主题演讲、工作记忆、控制执行和注意力等技能的脑皮质厚度会增加,这说明大脑的反应和口译专长所要求的语言水平与认知技能是一致的[23]。

神经科学视角下的口译专长研究突破了言语分析、观察法、击键技术、语料库、认知语言学、眼动仪等研究范式和方法,将译员的专长表现和大脑联系起来,运用功能性神经影像和脑电图等技术,识别和匹配译员的脑部功能分区与口译行为,为口译专长研究口提供了新视角,拓宽了口译专长描写性研究的内容,完善了口译专长研究方法论体系。

(三)社会学视角下的口译专长研究

社会学是研究社会行为和人类群体的学科。口译员作为人类群体的一员,口译专长表现势必会受口译社会环境的影响,也相应会反作用于社会环境。Tiselius(2010)发现译员在探讨口译专长标准时,更倾向于译员群体内部的一致定义,而不太认同心理学家界定的口译专长标准,或许这与译员自身成长和职业环境的惯习有关[24]。Sunnari 和Hild (2010)分析了口译的职业化与专长的关系,认为口译专长的养成不仅是特有领域知识和技能的获得,更是译员职业发展在整个社会中的身份认知[25]。Duffou(2016)采用人种志研究方法,历时四年,对欧盟委员会和欧洲议会的口译员进行研究,认为口译工作不是译员个体孤立完成的,而是多个译员形成的团队,在广阔的社会组织框架中和职业要求下完成口译任务。在欧盟委员会和欧洲议会的职业要求下,译员作为口译专长与口译社会环境进行交互的代理,从刚毕业的“新手”成长为“专家”,面对的不是口译培训时语言转换的问题,而是工作设备、会议风格、工作地点、日程安排和信息技术等多个社会影响因素。译员应具备很强的社会情境学习能力,建立多元能力体系,以应对欧盟委员会和欧洲议会中口译任务的挑战[26]。由此,Tiselius 和Hild(2017)认为,口译社会环境对译员的职业要求,推动了译员个体职业素养的养成,是口译专长形成的必备条件之一[27]。

从研究方式上看,心理学与神经科学似乎是以显微镜观察细胞内部结构的方式来研究口译专长与认知过程的微观变化,而社会学如同用天文望远镜探索宇宙星球之间的关系一样来探究口译专长所处的社会环境及其对口译环境的宏观影响,视野更加宽广,为口译专长研究提供了良好的社会环境视角。

(四)教育学视角下的口译专长研究

認知心理学、神经科学和社会学从不同的视角分析了口译专长实质,描述了专家译员和新手译员的行为和心理特征,教育学视角下的口译专长研究则更多的是分析新手到专家的成长路径,并提出有效训练方法,即学习者口译专长的训练模式。Ericsson(1993)提出了专长养成的“刻意训练”方法[28],即“由教师、指导者或个体专门设计,用以改变个体当前的行为水平、对个体最终成就起决定作用的长期的、特殊的训练活动”[29]。

“刻意训练”引起了较多的口译专长研究者的关注,并尝试将其运用于口译教学,培养学习者的口译专长。Moser-Mercer(2008)提出在口译专长的“刻意训练”中要注意区分适应型专家(adaptive expert)和常规型专家(routine expert)这两个概念,指出高水平的口译学习者应该是适应型专家[30]。Schafer(2011)通过“刻意训练”来培养译员,而且提出在培养中应注意学习者的思维倾向(mindset)[31]。Motta(2016)不仅应用“刻意训练”的方式,而且在口译培训中还引入了认知学徒制(cognitive apprenticeship)的理念,认为口译专长是在建构主义教学理论指导下,在“师生面对面与计算机辅助虚拟口译实践”这种混合的学习环境中,才能更有效的养成[32]。Ghonsooly 和 Shirvan(2011)通过“刻意训练”后对学习者译员的典型任务分析、回溯性访谈和日记记录来论证“刻意训练”是口译专长中调节机制改进的重要方式[33]。Tiselius(2013)通过对三位职业译员的深度访谈,探讨“刻意训练”在其职业成长中的作用[9]。

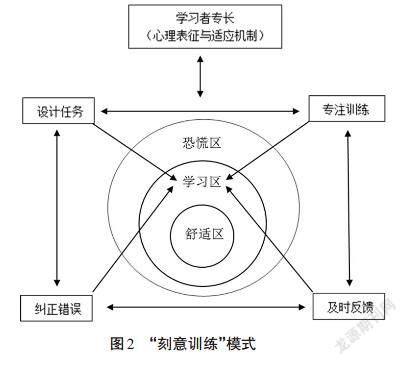

Ericsson 和 Pool(2016)认为,“刻意训练”是使学习者的心理表征(mental representation)和适应机制(adaptability)发生变化的关键,改进其专长行为水平,其主要特征是:(1)训练活动始终发生于学习者的学习区,即训练难度和目标适用于个体当前水平;(2)训练任务应针对个体行为水平“刻意”设计,与“支持性领域任务”区分开;(3)需要教师的及时反馈或训练个体的自我监控反馈;(4)需要全身心的投入、一定量的重复练习和错误纠正,与日常的工作训练和娱乐练习区分开(见图2)[3]。“刻意训练”针对学习者专长心理表征和适应机制的认知转变进行练习,从而改善学习者专长的行为水平,对口译专长的发展有积极的促进作用。

三、研究反思

目前,专长研究视域下的口译研究突破了单一学科限制,通过跨学科的范式实现对问题的整合性研究,学科视角更丰富,研究内容更广泛,研究方法也更多样。但是,口译专长研究的学科视角如何设定才能真正起到全面的支撑作用,研究内容如何系统化,研究方法如何规范化,教学方式如何改进,值得我们进一步反思,以推进口译专长的研究,为未来口译教学和研究予以启示。

(一)学科视角

根据AIIC对口译的界定:“口译是译员在特定的背景下,将一种语言的信息意思口头转换成另外一种语言的活动,而译员是在多语言会议中实施这种转换的语言和交流专家”①,以及Ericsson(2006)对专长的界定[2],我们可将口译专长视为“专家译员在口译中所表现出来区别于新手译员的特征、技能和知识”,这些区别,不仅体现在特定翻译领域的心理认知能力上,而且在译者的神经生理维度、口译专长的社会定位和学习者的专长训练上也体现出了差异。然而,现有的四个研究视角是否足够?对口译专长进行跨学科研究是否应当建立相互支撑的研究体系?

Selinger 和 Crease(2006)认为还应该从哲学的视角对“专长构成的本体、专家对知识断言的认识论、专家分类的方法论以及专家提供的建议及其技能的价值论”进行探讨和反思[34]。Gobet(2016)进一步从专家知识的本源、合理性以及专长应用于人工智能的哲学反思等方面认识和理解专长[35]。赖祎华(2012)从语言哲学的角度来探究口译活动的意义本質,认为口译是语言世界观的立交桥,具备语言游戏的关联性,是体验哲学的经典体现。由此,专长的哲学反思和口译的哲学意义,意味着口译专长的研究不能忽视哲学视角,即口译专长构成的本体研究、认识论研究、方法论和价值论研究值得我们进一步探讨[36]。

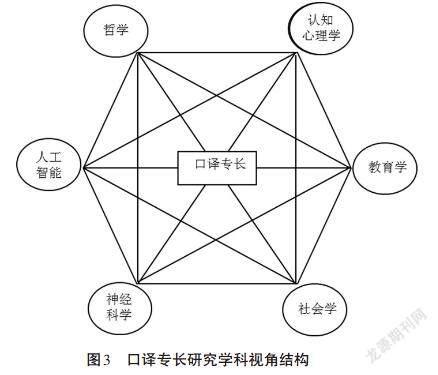

另外,早在20世纪50年代,诺贝尔经济学奖获得者Herbert Simon就提出应将专家的专长和思考过程嵌入计算机程序中,开启了计算机科学中人工智能的发展[37]。目前,人工智能的发展为口译专长研究提供更前沿的技术优势,例如脸书人工智能研究中心(Facebook AI Research,FAIR)利用卷积神经网络技术(convolutional neural network),开发了语言翻译模型,使其能以更接近人类的方式进行精准翻译②。因此, 我们建议口译专长的研究不应囿于认知心理学、神经科学、教育学和社会学,而且还应在哲学和人工智能学科视角下,形成口译专长研究的学科支撑体系(见图3),不同学科对口译专长的研究结论进行交叉验证和相互借鉴,以此推进学科之间的融合与研究的深入。

(二) 研究内容

目前,将口译纳入专长研究范畴的跨学科研究范式虽然取得了一定的进展,但在研究内容上仍然存在一些局限,主要体现在三个方面。一是将“口译能力”和“口译专长”当作同义的概念进行探讨。 Tiselius 和 Hild(2017)分析了能力(competence)与专长(expertise)的区别,认为能力是在翻译中一系列技能的表现,而专长是专家对高水平翻译能力熟练掌握和运用的体现,是通过多年目的明确的刻意训练养成的,能力可视作专长获得的前提条件[27]。因此,口译专长的内涵更丰富,其研究内容不仅包含口译技能,更主要的是从不同的学科视角分析专家译员持续展现高水平翻译能力的实质,以及这种实质的成因,并将新手培养成专家。二是从专长的角度探讨同声传译比较多(前文提到的口译均指同声传译),研究交替传译的少,这也许是因为会议口译使用同传较多或者研究者们认为同传比交传显得更为“专长”。另外,国内口译学界鲜有将口译视为一种专长来研究。三是口译专长的研究内容比较零散,不同视角下研究主题的结论能否有效作用于另外一个研究主题,例如译员是需要有成长思维倾向(growth mindset)的, 但是这种倾向是否对语义归纳或言语切分有正向的影响、有多大的影响,在目前的研究结论中,仍然缺乏一定的解释,难以体现跨学科研究交叉验证的优势。

由此,口译专长研究首先应将能力和专长区分开,国内心理学届普遍将“expertise”定义为“专长”,认为专长研究即为“对人类高水平思维过程及其获得的研究”[38-39],口译专长研究则是对译员高水平口译过程及其获得的研究。其次,不仅是同声传译,高水平的交替传译也应纳入专长研究范畴。第三,按学科视角将口译专长的研究内容分为不同主题,形成系统化的研究体系,并对研究结论进行交叉验证,凸显跨学科的整合优势(见图4)。

(三)研究方法

研究口译专长,首先应明确研究对象,即专家译员和新手译员。专长研究在确定特定领域的专家和新手时,主要运用两种方法来认定并开展研究。一是“绝对法(absolute approach)”,即采用公认的分级系统,例如台球比赛的国际积分,得分最高者即为专家,然后运用回溯法调查专家的训练方式、练习频率以及专家级表现的接受度;二是“相对法(relative approach)”,即专家和新手的定义是相对的,行为表现水平高者即为专家,相对低者为新手[40]。Ericsson(2000)和Liu(2009)等学者认为口译这种没有明确计量分级的专长研究,运用“相对法”较合适,其步骤是根据研究目的首先选择合适的口译被试,明确被试的典型任务,即反应现实条件下专家级译员稳定表现其特征的任务,然后设计研究方案,最后收集数据并解释专家译员的实质,即具有或获得了什么,才使得他们表现优于新手译员,而且还应说明新手译员的行为特征以及他们如何才能达到专家译员的水平[6][15]。

在专长视域下研究口譯专长,根据研究内容的不同,目前可采取不同的研究途径。一是在研究口译专长的实质时,采用“实地观察法”考察专家译员在实际工作中的行为特征;运用“心理测量法”分析译员在其专长表现时的心理特征;通过“实验法”创设一定的实验情境引发译员的专家行为,进而分析译员的知识结构、心理表征和译员行为的实质及成因;利用口头报告、事后访谈以及眼动技术和脑成像技术等多元分析法来认识口译过程。研究口译专长实质时的对象主要是专家译员。二是研究口译专长的养成过程以及如何持续表现专家级口译能力时,采用“历史测量法”对专家译员进行分析,得出口译专长养成的通则式解释,这亦是社会学常用的研究方法;运用纵向的“实验对比法”,并抽取专家译员和新手译员成长中某个时间点的横截面数据为参照进行对比,寻找差异并分析成因;通过日记、同时期训练内容分析和回溯性访谈等方法,了解新手译员在专长养成过程中的行为和心理特征。研究口译专长养成过程的对象既包含专家译员也有新手译员。

(四)教学启示

无论是Selekovitch (1975)与Lederer(1981)在巴黎开创的“释意模式(interpretive

theory)”[41-42]和Gile (1995)提出的“认知努力模式(effort model)” [43],还是国内的“厦大模式”[44]与“广外模式”[45],都是口译研究者们从认知的角度来认识口译过程,并提出口译的教学模式。专长研究的重点除了专长的实质外,还包括了专长的养成,即新手成长为专家的训练方法。在国内外各类口译模式的基础上,将专长研究中的刻意训练与口译研究结合,从教学研究的角度看,不仅丰富了口译学习者成长过程的研究,而且提供了口译教学的具体操作方式。

日内瓦大学的Motta(2016)建议在刻意训练的框架下培训新手译员,并提出15条指导性建议,这是西方口译研究领域首次提出的刻意训练与口译教学相结合的具体操作方式[32]。国内对刻意训练与口译教学相结合的研究并不多见,重庆大学的范定洪(2012)在其纽卡斯尔大学研究口译员自主学习的博士论文中只是将刻意训练视作学习者的影响因素之一[46]。然而,在笔译研究中,西方学者对刻意训练运用于笔译教学则关注较早[47],国内亦有笔译研究学者探讨“具身认知、笔译专长和刻意训练”之间的关系和应用[48]。由此,口译的教学研究可更多的结合专长研究成果,开展更多的口译教学实验,以验证刻意训练在口译教学领域的适用性和可操作性。

口译专长的教学除了刻意训练,还可引入“认知学徒制”的学习理念[49]。认知学徒制中的建模(modelling)、搭建脚手架(scaffolding)和反思(reflection)的教学方法与刻意训练中的目标设定、行为表现及意见反馈等方面相互支持,培养具有良好自我调节能力的适应型口译专家,使口译学习者在培训结束以后亦能自我评价和反馈,达到口译认知机制的自我调节水平。

四、结语

目前来看,口译专长研究在跨学科思路下已经取得了一定的进展,按学科视角来分类的研究主题显得更加系统化,实现了对口译专长的整合性研究。其次,研究方法也比较多元化,根据研究目标的不同所采取的研究手段亦不尽相同,尤其是功能性神经影像和脑电图等技术的运用,完善了口译专长研究方法体系。另外,专长养成中的刻意训练和口译教学结合,丰富了口译学习者成长过程研究的内容。虽然需要在研究的深度上进一步加强,例如需要更多的实证研究来验证,亦需更多国内学者的加入,但在21世纪的第二个十年里,坚持口译与专长研究相结合的跨学科研究思路,不仅能通过专长的研究方式获得更新的口译研究成果,而且又能进一步验证专长研究的理论,扩大了口译学科的影响力。

注释:

① 口译及口译员的定义来源于国际会议口译员协会(International Association of Conference Interpreters,AIIC)的官方网站,参见https://aiic.net/

② 脸书人工智能研究中心利用卷积神经网络技术(CNN)进行语言翻译,具有“高倍速和高准确率”的优势,具体请参见www.facebook.com/fair.

参考文献:

[1] 仲伟合等. 口译研究方法论[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2012:45.

[2] Ericsson K, N Charness, P Feltovich, R Hoffman. The Cambridge Handbook of Expertise and

Expert Performance[M]. Cambridge: CUP, 2006:3.

[3] Ericsson K, Pool R. Peak: Secrets from the New Science of Expertise[M]. Boston: Houghton

Mifflin Harcourt, 2016:15.

[4] Jones R. Conference Interpreting Explained[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language

Education Press, 2008.

[5] Hoffman R R. The Cognitive Psychology of Expertise and the Domain of Interpreting[J].

Interpreting, 1997, (1-2): 189-230.

[6] Ericsson K. Experts in Interpreting: An Expert-performance Perspective[J]. Interpreting, 2000, 5(2): 187-220.

[7] Moser-Mercer B. Searching to Define Expertise in Interpreting[A]. Dimitrova B E, Hyltenstam K. Language Processing and Simultaneous Interpreting: Interdisciplinary Perspectives[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000a: 107-131.

[8] Köpke B, Nespoulous J L. Working Memory Performance in Expert and Novice Interpreters [J]. Interpreting, 2006, 8(1):1-23.

[9] Tiselius E. Expertise without Deliberate Practice? The Case of Simultaneous Interpreters[J]. The Interpreters’ Newsletter, 2013, (18):1-15.

[10] Ribeiro R. The Role of Interactional Expertise in Interpreting: The Case of Technology Transfer in the Steel Industry[J]. Studies in History & Philosophy of Science Part A, 2007, 38(4):713-721.

[11] Hild A. Effects of Linguistic Complexity on Expert Processing during Simultaneous Interpreting[A]. Alvstad C, Hild A, Tiselius E. Methods and Strategies of Process Research [C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2011:249-268.

[12] Liu M, Schallert D L, Carroll P J. Working Memory and Expertise in Simultaneous Interpreting[J]. Interpreting, 2004, 6(1):19-42.

[13] Hild A. Discourse Comprehension in Simultaneous Interpreting: The Role of Expertise and Information Redundancy[A]. Ferreira A, Schwietzer J W. Psycholinguistic and Cognitive Inquiries into Translation and Interpreting[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2015: 67-100.

[14] Moser-Mercer B. Simultaneous Interpreting: Cognitive Potential and Limitations[J]. Interpreting, 2000b, 5(5):83-94.

[15] Liu M. How Do Experts Interpret? Implications from Research in Interpreting Studies and Cognitive Science[A]. Anne S. Efforts and Models in Interpreting &Translation Research: A Tribute to Daniel Gile[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2009:159-177.

[16] Ivanova A V. Discourse Processing during Simultaneous Interpreting: an Expertise Approach [D]. Cambridge: Cambridge University, 2000.

[17] Injoquericle I, Barreyro J P, Formoso J, Jaichenco V I. Expertise, Working Memory and Articulatory Suppression Effect: their Relation with Simultaneous Interpreting Performance [J]. Journal of Cognitive Psychology, 2015, 11(2):56-63.

[18] Hild A. The Role of Self-Regulatory Processes in the Development of Interpreting Expertise [J]. Translation & Interpreting Studies, 2014, 9(1):128-149.

[19] Solso R L, Maclin K M, Maclin O H. Cognitive Psychology (7th Edition) [M]. Boston: Pearson, 2004.

[20] Moser-Mercer B. The Search for Neuro-Physiological Correlates of Expertise in Interpreting [A]. Shreve G M, Angelone E. Translation and Cognition[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2010: 263-287.

[21] Hervais-Adelman A, Moser-Mercer B, Michel C M, Golestani N. fMRI of Simultaneous Interpretation Reveals the Neural Basis of Extreme Language Control[J]. Cerebral Cortex, 2014, 25(12):220-228.

[22] Hervais-Adelman A, Moser-Mercer B, Golestani N. Brain Functional Plasticity Associated with the Emergence of Expertise in Extreme Language Control[J]. Neuroimage, 2015, (114):264-274.

[23] Hervais-Adelman A, Moser-Mercer B, Murray M M, Golestani N. Cortical Thickness Increases after Simultaneous Interpretation Training[J]. Neuropsychologia, 2017,(98): 212-219.

[24] Tiselius E. A Sociological Perspective on Expertise in Conference Interpreting: a Case Study on Swedish Conference Interpreters[A]. Azadibougar O. Translation Effects: Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2009[EB/OL]. https://www.arts.kuleuven.be/cetra/papers,2010-09-03.

[25] Sunnari M, Hild A. A Multi-factorial Approach to the Development and Analysis of Professional Expertise in SI[J]. The Interpreters’ Newsletter, 2010, (15):33-49.

[26] Duffou V. Be(com)ing a Conference Interpreter-An Ethnography of EU Interpreters as a Professional Community[M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2016.

[27] Tiselius E, Hild A. Expertise and Competence in Translation and Interpreting[A].Schwieter J, Ferreira A. The Handbook of Translation and Cognition[C]. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2017: 425-444.

[28] Ericsson K, R Krampe, C Tesch-Römer. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance[J]. Psychological Review, 1993, (100): 363-406.

[29] 郝寧. 专长的获得—刻意训练理论及实证研究[D]. 上海:华东师范大学,2006.

[30] Moser-Mercer B. Skill Acquisition in Interpreting: a Human Performance Perspective[J]. The Interpreter & Translator Trainer, 2008, 2(1):1-28.

[31] Schafer T. Developing Expertise through a Deliberate Practice Project[J]. International Journal of Interpreter Education, 2011,( 3): 16-27.

[32] Motta M. A Blended Learning Environment Based on the Principles of Deliberate Practice for the Acquisition of Interpreting Skills[J]. The Interpreter & Translator Trainer, 2016, 10(1):133-149.

[33] Ghonsooly B, Shirvan M E. Mediating Processes of Expert Interpreting: a Deliberate Practice Appraoch[J]. Novitas-ROYAL, 2011, 5(2):287-298.

[34] Selinger E, Crease R P. The Philosophy of Expertise[M]. New York: Columbia University Press, 2006.

[35] Gobet F. Understanding Expertise: A Multidisciplinary Approach[M]. London: Palgrave, 2016.

[36] 赖祎华. 口译研究的哲学思考[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版),2012,43(6): 148-153.

[37] Ericsson K A. Expertise [J]. Current Biology, 2014, 24(11): 508-510.

[38] 胡谊. 专长心理学:解开人才及其成长的密码[M]. 上海:华东师范大学出版社,2006.

[39] 杨翠蓉,李同吉,吴庆麟. 教学计划过程中教学专长的专家—新手比较研究[J]. 心理科学,2009,32(2): 462-465.

[40] Chi M T H. Two Approaches to the Study of Experts’ Characteristics [A]. Ericsson K, N Charness, P Feltovich, R Hoffman[C]. The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. Cambridge: CUP, 2006:21-30.

[41] Seleskovitch D. Langage, langues et mémoire:etude de la prise de notes en interprétation consécutive[M]. Paris: Minard, 1975.

[42] Lederer M. La Traduction Simultanée[M]. Paris: Minard, 1981.

[43] Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training[M]. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins, 1995.

[44] 仲伟合. 口译训练: 模式、内容、方法[J]. 中国翻译,2001, 22(2): 30-33.

[45] 王斌华. 口译专业教学的课程设置模式和教学方法[J]. 湖南科技学院学报,2009, 30(3): 208-213.

[46] Fan D. The Development of Expertise in Interpreting through Self-regulated Learning from Trainee Interpreters[D]. Newcastle: University of Newcastle Upon Tyne, 2012.

[47] Shreve G M. The Deliberate Practice: Translation and Expertise[J]. Journal of Translation Studies, 2006, 9(1): 27-42.

[48] Zhu L. An Embodied Cognition Perspective on Translation Education: Philosophy and Pedagogy[J]. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, 2017(2): 1-17.

[49] Järvelä S. The Cognitive Apprenticeship Model in a Technologically Rich Learning Environment: Interpreting the Learning Interaction[J]. Learning & Instruction, 1995, 5(3):237-259.

The Advances and Reflections on Interpreting Expertise Research

LIU Zhen, Hubei University of Economics;Xing xing,Hubei University

Abstract: Emerged in the late 20th century, interpreting expertise research studies the characteristics, skills, and knowledge that distinguish expert interpreter from novice interpreter from the interdisciplinary perspective. This paper illuminates the advances on interpreting expertise research from aspects of cognitive psychology, neuroscience, education and sociology, and proposes to establish interdisciplinary research system including philosophy and artificial intelligence science. It suggests that the contents of interpreting research should be systematically classified according to disciplines and relative approach could be used to identify expert and novice interpreters while we explore the essence and causes of interpreting expertise by means of experiment and psychological measurement. The paper also recommends that the “deliberate practice” approach could be applied to interpreting training to promote the transition from novice interpreters to expert interpreters.

Key words: expertise; interpreting; deliberate practice; interdisciplinary

來稿日期:2019-07-20

基金项目:教育部人文社科研究青年基金项目(19YJC740096);湖北经济学院教学研究项目(2017033)

作者简介:刘振(1981-),男,湖北恩施人,湖北经济学院副教授,翻译学博士,研究方向为口笔译理论与实践;邢星(1978-),女,湖北武汉人,湖北大学副教授,英语语言文学博士,研究方向为口译理论与实践。

联系方式:湖北省武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道8号,430205,刘振,liuzhen@hbue.edu.cn,13018066292