观念之痛:从杜尚、布达埃尔到当下

2019-09-10石冠哲

石冠哲

若干年前的一个午后,当时在北京求学的笔者和朋友途经798艺术区的一个小空间。因为年代久远,空间和其所办展览的名称都早已在记忆中模糊,但其中展出的一位艺术家作品,在当时却着实给尚为学生的笔者以迎头痛击。在与朋友各自花费了5元钱门票进入空间后,毫不夸张地说,只看了一眼作品,未待足5秒的我们就自动退了出来。时至今日,我依旧清晰记得自己当时告诉朋友的那句话:“他(该艺术家)的‘前卫’我无法领会!”

确切地说,整个展览有且只有一件作品:乃是该艺术家用水泥浇筑展览空间,从而把展厅的地坪高度抬高到1米左右。老实讲,现在回想起来,这件作品还是有可取之处的。但就其当时所造成的感受而言,在那之后的很长一段时间,它和笔者在一些当代艺术展览现场看见的某些不知所云的“摆放物”一起,构成了笔者印象中关于空洞的、无聊的、虚伪的、装腔作势的当代艺术作品谱系。这些“摆放物”包括又不仅限于一些药瓶、枯树枝、铁罐、晾衣架、砂石、建筑废料……它们频繁地在当代艺术展览上露脸,煞有介事地以某种看似经过深思熟虑的形式摆在那里。有些确实言之有物,但名不副实的亦非少数。这些“非少数派”营造了一个使人质疑且自疑的局面:质疑作品是否真如文本阐释得那样深奥和精彩,怀疑自己是否因为修养不足而不能把握这些作品的精髓。以致绝大多数观众和很多业内人士,在面对这类作品时都处于某种噤若寒蝉的谨慎状态。因为我们不知道,在这些平凡表面下包裹的是当代艺术的真谛,还仅仅是虚张声势的空洞。很明显,在笔者有限的观展体验中,开头提及的作品造成了一种趋于后者的感受。

上述情境的源头始于杜尚对现成品的运用。这一创作范式既推动了观念的产生,又造成媒介之物和观念表达间的裂缝。从艺术媒介的角度说,杜尚无疑扩展了媒介的意义和外延,以至于这一行为本身的价值超越了媒介。众所周知的是:当今我们最常见的杜尚作品《泉》或称之为“R.Mutt”的图像都不是最初展览的那个小便器,而是摄影家斯蒂格利茨在其画廊中补拍的替代品。世界各地的10余家艺术机构在此后陆续征得作者同意,用收藏替代品的方式把“R.Mutt”纳入了全球公共收藏体系,而真正的原件在纽约独立艺术家展览结束后就早已不知所踪。然而原件的缺失却造成了意想不到的效果。首先,作品实体的缺位和意义的充盈形成了巨大的对比,这意味着小便器可以被替换成其他任何一件现成品并署名送展,作品的精神内核依旧,这一内核是对于传统艺术观念和艺术评價机制的抨击,其实质是充满挑战的观念表达。它预示着后来重思想表达而不重实体表现的观念艺术的萌发。另一方面,它赋予了艺术家更天才的权力——命名权,恰如杜尚给小便器赋名为《泉》。艺术家通过命名平常之物来进行艺术创造,借由取消被命名物的实际功能而称之为艺术品,得以完成“寻常物之嬗变”。

杜尚开创的全新艺术范式被一代代前卫艺术家沿用至今。但在此范式架构中,矛盾是先天的:它贬低了艺术作为实在之物的必要性,却又在同时赋予艺术家天才的物品命名权。任何物都可以是艺术,艺术又都可以不是任何物,这是逻辑上的二律背反。这种观念和实在间的矛盾实际上是所指的先行和能指的肆意流动造成的,二者之间的难以匹配构成现今诸多观念艺术名不副实的症结源头。媒介之物或因为不能与其观念的“分量”相对应,或因为根本与文本意义南辕北辙而造成本文开头所描写的状态——一种似是而非的前卫和一堆空洞之物的张扬。

客观地说,现今的当代艺术家必须面对宿命的悲剧,那就是形式表现和观念表达的几乎穷尽。以占据整个展览空间的方式来诉求观念,艺术史中已不乏其人。早在1977年,美国艺术家马里亚(Walter de Maria)就曾在其纽约个展上创作了名为《土地房间》(Earth Room)的作品,用挖掘自纽约周边的黑土填充其展厅地面到1米左右高度的空间。稍迟一些的英国艺术家怀德瑞德(Rachel Whiteread)则把空间的填充做到了极致,对于房屋空间的整体浇筑构成其负空间雕塑最标志性的面貌,令她的创作游走于传统雕塑和观念艺术之间。在这一文脉下,利用水泥填充展览空间的形式就略欠巧妙。对于普通观众而言,它的感官体验是短暂惊讶后的乏味无聊;对于专业观者来说,它不仅是乏味的,更有一种似曾相识的疑惑。这让与之对应的观念表达难免不陷入上世纪70年代的逻辑窠臼中,意义的错位就此产生。尽管我们知道,当代艺术的观念开拓更类似于一种哲学的思辨活动,殊为不易。在这一思辨过程中,尽可能找到相对准确的能指,实现词与物、观念与媒介的价值兑现就显得尤为重要。从这一点来说,马塞尔·布达埃尔(Marcel Broodthaers,1924-1976年)的艺术创作足以给我们一些启示,他最具代表性的“现代艺术博物馆——鹰部”(Museum of Modern Art,Department of Eagles)就给研究者呈现出了两个相关的维度。

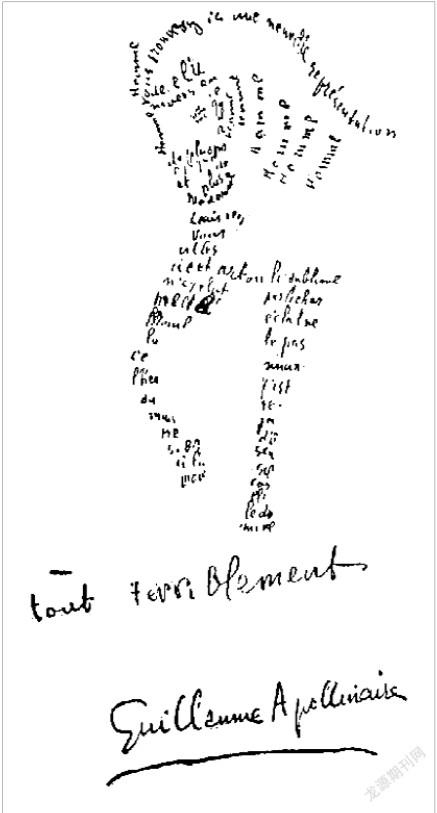

一个维度是语言学意义上单纯的指意实践,这源自他曾经作为诗人的文字创作经历。植根于语言学的创作思维从他1964年介入视觉艺术开始,就贯穿其作品中。此种思维方式很容易把他和他的诗人前辈们联系起来,比如马拉美和阿波利奈尔。尤其是在阿波利奈尔的诗歌中,文字以图像的形式进行排列,诗歌内容和图像内容互为印证,从而构成其所谓的“有形诗”(Concrete Poetry)。“鹰部”和“有形诗”在本质上是类似的语言学活动,且更加单纯,并足以消除指意的流动和偏移,实现能指和所指的对应。因为“鹰部”的内容恰恰就是布达埃尔收集的各种含有鹰元素之物的集合,包括了图片、影像、现成品。最著名的一次展示是1972年于杜塞尔多夫美术馆展出的由“鹰部”衍生的“图形部:从渐新世到当下的鹰”(Section des Figures:The Eagle from the Oligocene to the Present)。含有300余件与鹰有关之物,上至数千年前原始社会遗留的鹰形陶塑,下至工业化时期生产的老鹰标本和图案。这一展示可谓名副其实,直接诠释了不同时期鹰的形象,且同时指向“鹰部”的主题,是能指和所指最直白的对应。以至让我们觉得这不是艺术的展览,而是关于鹰的百科式博物。

但这终究还是一场艺术的展览。不论是“鹰部”还是“图形部”,都是布达埃尔虚构的“现代艺术博物馆”的一部分。这也正是“鹰部”呈现给研究者的第二个维度——观念艺术的表达。1968年,出于对“五月风暴”的反应和对资本主义社会体制的反抗,布达埃尔虚构了“现代艺术博物馆”并自任馆长。此虚拟机构的目的在于:一方面要冲破当时业已成型的资本主义艺术体制,这一点和杜尚的《泉》一脉相承,又更加激进;另一方面试图通过艺术的手段把其中囊括的商品做等价化处理。这是对艺术权力和资本权力的双重质问。“鹰部”作为该“馆”下辖的12个虚拟部门之一,理所应当地继承了“现代艺术博物馆”的创作逻辑,并承载了其艺术观念。

在此,“鹰部”作为一个概念,处在了一个坐标系原点的位置。当对标“现代艺术博物馆”这一庞大序列的坐标轴时,“鹰部”是观念先行的产物,是一级标题下的二级标题,是被虚构的虚构。它及其包含的所有物品都是觀念作品“现代艺术博物馆”的一部分,“鹰部”中的平常之物也由此被命名为艺术。然而当“鹰部”的概念对标本部类中物品组成的坐标轴时,名实相符的、博物式的语言学意义就占据了上风,所有能指之物都可以和“鹰部”的主题进行对应。前一个坐标轴是观念意义的轴线,后一个坐标轴是媒介之物的轴线,而原点正是模棱两可的位置。这让“鹰部”在很大程度上规避了观念艺术最棘手的问题,此问题自杜尚以降,衍生于众多当代观念作品中,包括本文提及的水泥个案里。该个案的表现形式更像是艺术家刻意为之的展示策略。他努力地营造一个能够产生瞬间震惊的展览景观,要给人以当头棒喝。这种美学体验显然是现代主义式的,而非当代价值的。艺术家通过此种方式,想要观众铭记的不是作品所阐述的观念,而是压倒性的形式,当然更没有留给你进行商讨的余地。观展体验表明,艺术家实现了其展示初衷,但现代性的瞬间感受势必是以牺牲当代观念和媒介的平衡为前提。

诚然,布达埃尔的“鹰部”是艺术史上的特例。它的出现脱离不了历史的具体情境和艺术家的个体素质。它既遵循了杜尚的范式规则,又在努力弥合这一规则的原生矛盾。希冀当代的艺术家,尤其是观念艺术家在创作媒介的运用和观念表达上做到准确无误显然是非理性的。“鹰部”作为历史的偶然,也只是使媒介之物与艺术观念实现了在小阈值内相对优化的对应。一如文章启首所言,即使是当年“前卫”到无法领会的作品,现在看来亦有其可取之处。至少观众花费的5元钱门票在一定程度上促进了作品观念的产生,成了作品观念的一部分。