中国图像学

2019-09-10彭德

彭德

中国美术界现成的图像理论是西方图像学,以帕罗夫斯基(Erwin Panofsky,1892-1968年)和贡布里希(Sir E.H.Gombrich,1909-2001年)为代表。这两位学者的图像学理论很有用处,近30年间成了中国美术界的显学,影响和地位不可撼动。在回望中国传统美术理论的当下,常常有年轻学子询问中国古代有没有图像学,我的回答是“有”。中国古代类似的理论,面对天、地、人、神、物,包罗万象,正确的命名应当叫图像学。西方不同,比如贡布里希的研究从圣像学起步,研究的是人物画,因而“象”字加了一个“人”字偏旁,号称图像学。

中国的图像学,正规命名应当叫图载学,即图画承载的学问。古代文献中的图载论尽管极其简略,只有30个字,却提供了一个纲要。这个纲要,见于唐代张彦远《历代名画记》开篇第一卷,提出者是颜光禄。颜光禄即颜延之,南朝宋代人。南朝宋建国于公元420年,建都于建康,也就是今天的南京。颜延之生于384年,死于456年,即南朝宋灭亡的那一年,历任太子舍人、中书侍郎、中庶子、秘书监,去世时被皇帝加封金紫光禄大夫的称号。太子舍人相当于皇太子的秘书,掌管文章书籍;秘书监掌管国家图书经籍,正三品。颜延之读书无所不览,文章冠绝当时,与谢灵运齐名,人称“颜谢”。颜延之的图像理论,比张彦远记载的“六法”更具有理论价值,可是从古到今,无人研究。《历代名画记》卷一援引颜延之的原话时写道:“图载之意有三:一曰图理,卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也。”以下分别加以解释。

一、图理即卦象原理

周易卦象,分八卦和六十四卦。八卦分别由阳爻和阴爻两种一维图像组合,形成八种简约图符,分为乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑。这八个卦象,按周文王的排列方式,分别对应西北、西南、正东、东南、正北、正南、东北、正西,形成周朝易学的八卦图式,史称后天八卦图,有别于伏羲创立的先天八卦图。文王八卦同伏羲八卦一样,都是用于分类概括天地万物的构架,作为帝王祭祀、征战和施政的依据,也用于解释、顺应和制约天地万物的变化,改变语言文字无法贴切表达帝王心意的局限。孔子为《周易》撰写跋文,指出文字不能充分记录言语,言语不能充分表达心意。于是,伏羲和周文王这两位圣人创立卦象,以便详尽地加以表达。为了让八卦的能指变得无比宽泛,所指涵盖天地万物,《周易·说卦》对各种卦象对应当时常见的物象及状态进行分类,罗列如下。

乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为瘠马、为驳马、为木果。

坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄,其于地也为黑。

震为雷、为龙、为玄黄、为旉、为大涂、为长子、为决躁、为苍莨竹、为萑苇。其于马也,为善鸣、为馵足、为作足、为的颡。其于稼也,为反生。其究为健,为蕃鲜。

巽为木、为风、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果、为臭。其于人也,为寡发、为广颡、为多白眼、为近利市三倍。其究为躁卦。

坎为水、为沟渎、为隐伏、为矫輮、为弓轮。其于人也,为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤。其于马也,为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳。其于舆也,为眚。为通、为月、为盗。其于木也,为坚多心。

离为火、为日、为电、为中女、为甲胄、为戈兵。其于人也,为大腹,为乾卦。为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟。其于木也,为科上槁。

艮为山、为径路、为小石、为门阙、为果蓏、为阍寺、为指、为狗、为鼠、为黔喙之属。其于木也,为坚多节。

兑为泽、为少女、为巫、为口舌、为毁折、为附决。其于地也,刚卤。为妾、为羊。

上述名词,有很多已经逸出当代生活的核心领域,变成了死词。为此,当今港台民间实用易学家执着地继承和发挥,把现当代出现的各种人造物,诸如汽车、火车、枪炮、轮船、宇宙飞船、电器等,统统分类归入卦象,继续用农业文明早期形成的易学作为解释和控制当代社会生活的法宝。

孔子为《周易》写的《系辞》指出:制器尚象。意思是说器物的造型崇尚卦象的原理。或解释为制造器物要对应同卦象关联的物象。制器尚象起初说的是青铜器铸造,后来延伸到绘画的造型,进而成为中国绘画强调意象的源头。

两汉兴起的谶学与纬学,对学术、艺术与社会生活产生过重大影响。纬学出自儒家经学。西汉天命属土,数字对应五,经学推崇儒家五经:易经、书经、诗经、礼经、孝经。东汉天命属火,数字对应七,儒家于是推行七经。对这些经典中的典故附会编排的神话故事,就是纬书。谶学是预测学、前科学、伪科学的结合,涉及天文、地理、人事等各个领域。其思想源头也是易学以及阴阳五行学,操作方式是巫术,学术目标是将儒家变成儒教。东汉画像石常见的题材,包括神话故事、历史传说、祥瑞图符等,成为谶纬之学的载体。比如越编越神奇的“黄龙负舟”传说,烘托大禹治水的艰险;牵强附会的“白鱼入舟”的故事,寓意武王灭商。帝王幕僚们编造的这类神话,堂而皇之地出现在官方正史和古代绘画之中,进而启动了中国绘画对意象的强调。其典型表现是有寓意的、简率的、内容大于形式的谶画。

谶画别名卦影,以宋代成都人费孝先的经历及其影响最为著名。费孝先精通轨革术,用绘画方式加以表现,名叫卦影。费孝先卦影先以筮法或当事人的生年生月生日生时为依据,形成卦象,按卦象画图,通过绘制人物预言未来。由于每每言中,一时间闻名天下,当时士大夫无不涉足卦影。蔡京当政,士大夫就仕途问题请教,费孝先就画一人戴草祭祀,声称是个“蔡”字,想升官必须通过其门。童贯掌权,士人要想晋升,费孝先就画地上有奏乐者,表示土上有音,即童贯的“童”字。费孝先绘制的这种浅陋的寓意画,使得人们观察人物行为也受到感染。北宋画家米芾的行为不同凡响,常常脚穿朝靴、身着唐朝服装参加集体活动,被人称为活卦影。

官方正史罗列影射现实的有关记录,无论是夸饰的还是编造的,会形成反哺作用。比如撰写大一统皇朝的《汉书》《后汉书》《新唐书》《元史》《明史》《清史稿》中的“五行志”,尤其是《宋书》中的“符瑞志”,强化了中国绘画埋伏的谶纬遗风。隋炀帝为了防止民间人士非议朝政,在全国范围内焚烧这类书籍,并没有使其绝种。不仅没有绝种,而且被后人发挥得更加精致。元明清三代常见题材梅、兰、竹、菊,总称四君子,其中梅花的寓意,被人牵强附会了众多中国文化内涵:花蒂一丁,象征太极;蒂生三点,象征天地人三才;花萼五瓣,象征五行;花蕊七须,象征帝王七政;花瓣凋谢,表示九变而象征阳数的终极。梅树的根与梅树的干对应,象征二仪;梅树向四方生长,象征四时;梅枝朝上下前后左右六方伸展,象征六成;梅梢八結,象征八卦;梅树十项,象征阴数十。从而将阴阳、五行、八卦承载在四君子排名首位的梅花身上。

二、图识即文字学

中国远古字符具有鲜明的图画文字的特征,两者有着剪不断的关系。文字学简称字学,又名小学、训诂学,中国古代学问的基础知识,代表作是东汉许慎的《说文解字》。《说文解字》将汉字分为指事、象形、形声、会意、转注、假借六类,统称六书,前四类是造字法,后两类是使用方式。其中,象形、指事、会意三类,可以望文生义,一看就懂,以商代甲骨文最为典型。

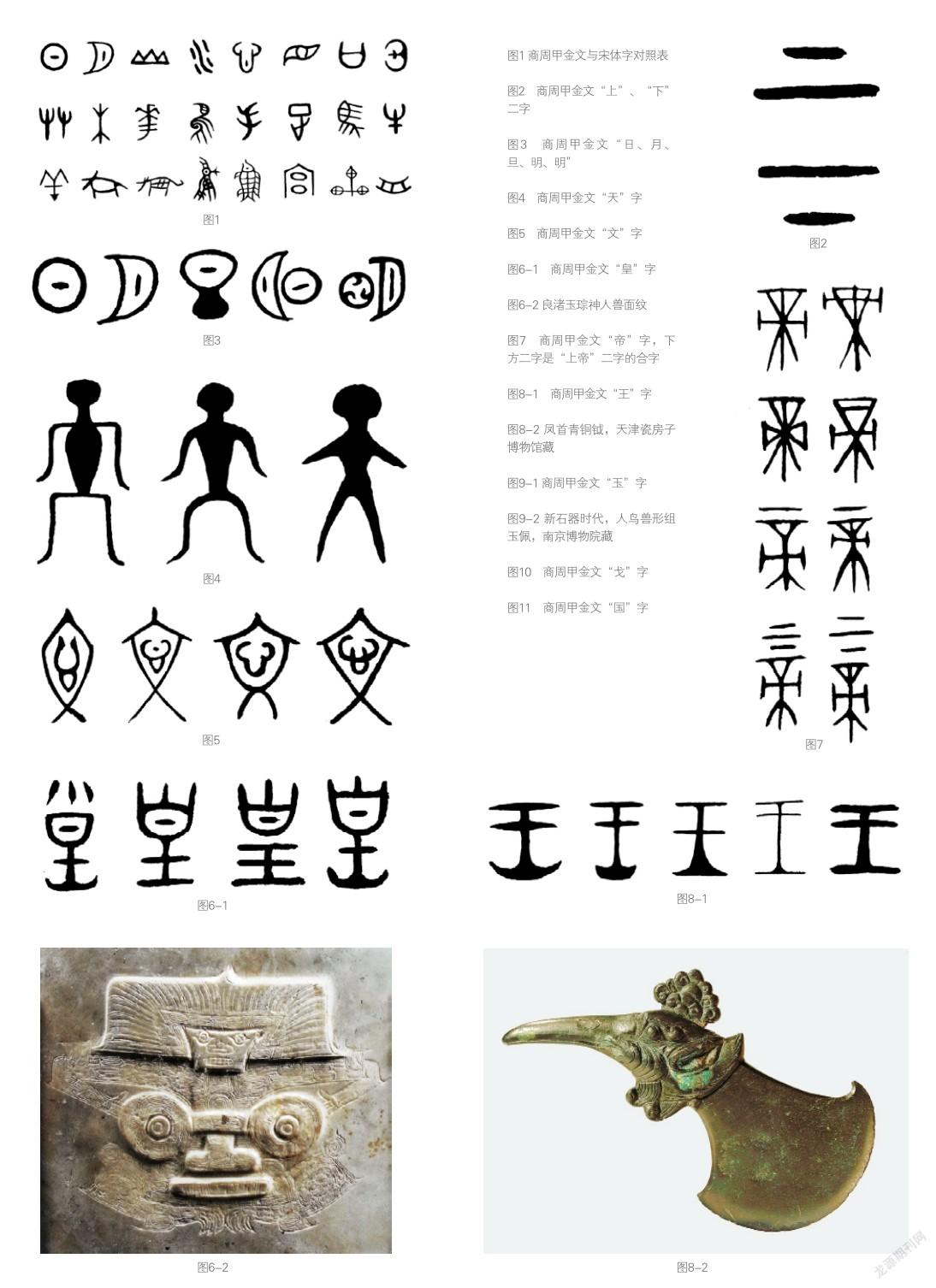

象形字统统是名词,指代的都是可视的物象,比如日、月、山、水、草、木、花、果、心、眼、口、耳、手、足、马、牛、羊、猪、狗、鸡、鱼、宫、车、舟等,也有虚构的有形对象,比如龙、凤、鬼、神之类(图1)。

指事字的“指”,通常是一点;指事的“事”,是简化的图画。比如“上”字,一横表示分界线,上面短横指示在上方;比如“下”字,下面短横指示在下方(圖2)。

会意字,两个字符图并列,生出第三义。比如“旦”字,表示太阳位于地平线的上方;“明”字,“日、月”两字并列,表示发光体或反光体发光(图3)。

象形、指事、会意,是后世学者分析远古造字和识字的基本方法,在解读具体的文字时,三者往往很难断然区分。比如“父、母”二字,既可视为象形字,也可视为会意或指事字。表形表意的汉字,使得中国考古学比西方考古学在解读古代文化时多了一条通道,也使得解读古代艺术品时多了一条线索。书画联称和书画同源的说法,自唐代以来,常见于文献。

战国末年,由于原本统一的中国被秦楚齐燕赵魏韩七个各自独立的政体分治,社会变得空前复杂,大量新字出现。又由于社会动乱导致社会纠纷加剧,刑事案件增多,刑法机构处理案件的文书需要简捷的字体便于书写,隶体字在南方的楚地开始出现,通过秦代的推进,到西汉形成规范的隶体字。隶体字出现了大量的形声字,使得原有的侧重表形的汉字变成侧重表音的字体。这个过程叫做隶变。汉代隶变使得古文字的本义与引申义变得含混,以致许慎的《说文解字》对文字的解释,常常流于臆测,字学因此应运而生。上古文字,尤其是商代甲骨文,很多字符至今没有定论。今人解释古字,大都属于猜想,证伪的价值大于证实的价值。下列文字有“天、文、皇、帝、王、玉、戈、国、鼎、爵、尊、壸、鬲、车、舟”等字眼,青铜器皿中的铭文常见,都是图画字,释读如下。

“天”字,头部很大,带有指事的意味,表示天在人的头顶,也显示出古人造字的人本倾向(图4)。

“文”字,中央有颗心,而古人认为心是思维的器官,也是人的灵魂的居所,人在心在,人死心静,反之也成立(图5)。

“皇”字,戴冠之王,会意字。甲骨文“皇”字的文物依据,至少可以从良渚文化的阴刻神人那里找到渊源(图6-1、图6-2)。

“帝”字,上古的帝,有人解释为花蒂,进而认为是女阴,母系社会女性首领的代称。分解来看,“帝”的中部几乎都有个横写的“工”字,“工”即画方的工具,也就是矩尺,古代先进文化的标志,汉代画像石伏羲或女娲手持的物件。伏羲,中国人文初祖;女娲,汉代学者认为是远古三皇之一(图7)。

“王”字,斧的象形。它不是一般的斧头,而是象征帝王的权柄,用玉石或青铜制作。周武王攻打商都,商纣王见大势已去,投火自尽。周武王仍不罢休,手持大钺,也就是显示帝王身份的大板斧,将纣王的头颅砍断(图8-1、图8-2)。

“玉”字,战国时期的“玉”字同“王”字都是三横一竖,连司马迁都认错了。仔细区分,“王”字第二横靠上,“玉”字第二横居中。商代到西周的“玉”字,大都由平行的短横加一竖构成,形同一串玉(图9-1、图9-2)。

“戈”字,戈是战争工具,杀人和自卫的武器。有“戈”才有“我”,有“我”必有“戈”。“我”字就是持戈人(图10)。

“国”字,国之大事在祀与戎,祀指祭奠天地祖宗,戎指持戈打仗。“国”字的繁体写作“國”,方框表示城邦,里面有戈;“口”即玉璧,一横即玉圭,两者是用于祭祀的礼器(图11)。

“鼎”字,象形,形同两耳四足方鼎。鼎多为青铜或陶制作,炊具与食具。《说文解字》认为字的下方是木架,不确(图12-1、图12-2)。

“爵”字,青铜爵通常是贵族使用的饮酒器,相当于酒杯。中国古代爱用谐音、假借等方法一语双关。“爵”与“雀”在先秦同音同义,因而商周青铜爵常常有雀的造型。元代梁益在《题黄筌三雀图》中指出,三雀指的是三爵,也就是三公,即皇帝当太子时的太师、太傅、太保,在名义上位居百官之上。表面画的是鸟雀,本意是画朝廷勋臣(图13-1、图13-2)。

“壸”字,象形。用于祭祀的壶、尊壶是盛酒器皿(图14-1、图14-2)。

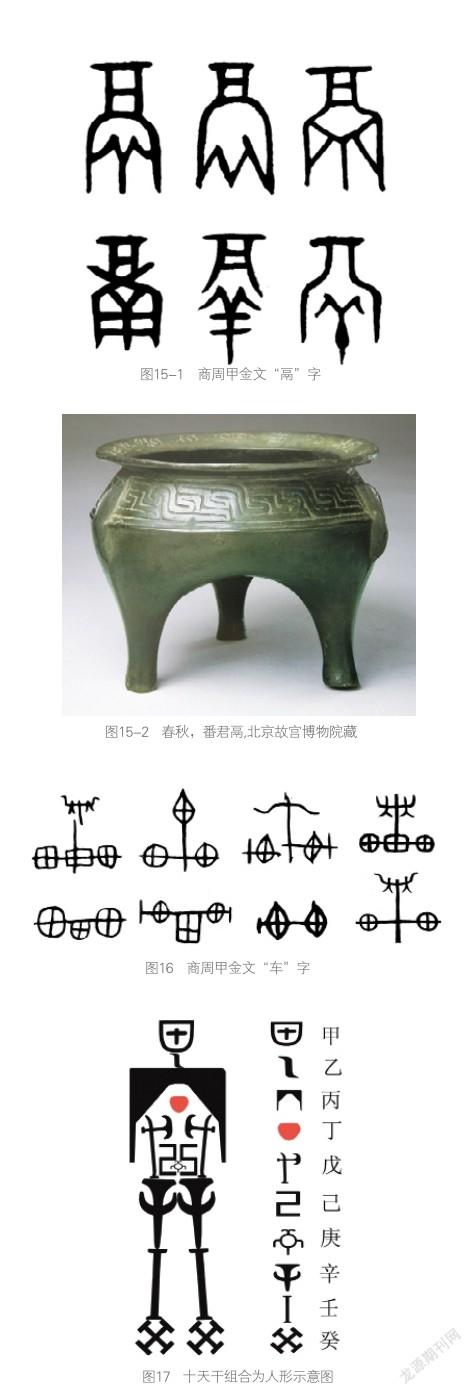

“鬲”字,象形。鬲是原始社会用于烹饪的三足陶器,也常见于商周青铜器。器足中空,外形象母乳(15-1、图15-2)。

“车”字,商代以前,考古报告不见马车,因而中国马车应由西亚引进。有人热衷中西文化攀比,认为马车的创始者是黄帝,依据是黄帝号称轩辕氏,“轩辕”两字的字根是“车”。按翦伯赞的考订,黄帝活动在公元前2550年之际,而西亚马车可追溯到公元前3500年前。商代甲骨文“车”字,构字多样,到周代尚不统一,可知是新出现的字符(图16)。

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干,按许慎《说文解字》的解释,分别像头、颈、肩、心、肋、腹、脐、股、胫、脚。商周青铜器铭文十天干自上而下组合,呈现为人形(图17)。

三、图形即绘画

绘画最早的词汇是画绘,正名画缋。“缋、绘”二字,同音同义。相传尧帝的儿子名叫朱丹,因品行不佳,尧帝决定将帝位传给大舜。可是大舜没有久等的耐心,将帝尧流放在外,自己称帝,属于篡权。篡权者即位,无不大幅度改变前任的制度与名目,包括服饰。大舜于是指派大禹为他制作新式礼服,对礼服上的图样提出具体要求,包括日、月、星、山、龙、华虫、蜼彝、火焰、水草、粉米、黼纹、黻纹,统称十二章纹。上衣缋六章,下裳绣六章。这种方式,代代相传。北宋米芾用于上朝的官服,上衣的图案是画的,他嫌图案中的水藻纹和火焰纹画得丑陋,擅自洗掉,结果被革职。

图载论指出:绘画,图形是也。图形既可以作为名词,即图画中的形象;也可以作为动名词,即绘制有形的事物。立论者颜延之在这个简短的判断之后,没做任何说明,只能通过《历代名画記》的上下文加以解读。所谓图,即有事物形状的画面。按出土文物判断,图包括人物、动物、植物、器物、事物、景物、地貌、天象、神话以及各类事相的示意图等等。其中,常见的是用于祭祀的天象图和历史人物画,还有用于打仗的地图,然后是用于施政的建筑物营造图、用于打仗的军事图、用于承袭传统的器具图及用于社交的出行图、庆典图、宴饮图,还有用于享乐的歌舞图和秘戏图。凡图画必有形,同形相关的对象,至少可以罗列以下九项。

一是形与象。一维是象,二维是形,三维是体。图画的原理源自一维的爻象,图画的对象是三维的物体,图画的表现是二维的画面。图形既要符合卦象原理,又追求画面的逼真。比如古代绘画文献关于画龙点睛的神话、画女出画的传说、画鸟如生的故事,都是对形象逼真的渴望。这种渴望在宋代以前特别强烈。宋代以下,当大写意绘画被画坛广泛认可之后,对逼真的追求也没有消解。

二是形与色。中国古代有三套观察色彩的理论,一是自然色彩观,二是佛教色彩体系,三是儒道两家共用的五行色彩系统。“六法”所说的“随类赋彩”,并非机械地依据对象的固有色涂色,而是依据五行分类法布色。比如唐朝官服,七品至九品是青色,五品、六品是绿色,二、三、四品是赤色,一品是紫色,皇帝是黄色。五者按五行相生原理分类,即青、绿为木,赤、紫为火,黄色为土,从而形成木生火、火生土、土生金的良性关系。宋明清三朝的官服底色,依样照搬,绝无例外。

三是形与相。相作为名词,指人物的面相与体相;作为动词,指对面相与体相的观察。谢赫“六法”第二法中的“骨法”,说的是相术以骨相鉴人的原则以及落实到用笔的方法。从东汉王充《论衡·诘术》到唐代流传的《月波洞中记》,一以贯之。《月波洞中记》写道:“凡欲相人,先视其首。方维既正,乃视其骨。骨法九般,皆贵相也。”古代肖像画,讲究“三白”法,即人物面部的额头、鼻梁、下巴三处涂白。相术家认为这三个地方以明旺为吉相。古人画肖像,不是先画面部轮廓再画五官,而是先画鼻子,其依据的也是相术。相术家按照五行对照万事万物的规则,将五官比附五岳,鼻子是中岳,地位最为重要,必须先画。左鼻翼名叫兰台,右鼻翼名叫廷尉。汉代兰台是文官活动的地方,相当于明清故宫的文华殿;汉代廷尉是武官活动的地方,相当于明清故宫的武英殿。古代的相术,首先是人相术,推而广之,相马、相牛、相器物、相地,都涉及形与相的问题。《宅经》《葬经》是唐代之前相地的书,同《林泉高致》涉及的山水画讲风水的观念一脉相承。

四是形与貌。南朝宗炳画山水画,声称“以形写形,以色貌色”,是用画中之形对应自然山形,用画中之色对应真山之色,属于写生一路。吴道子壁画嘉陵江,改变写生的画法,用的是水墨画,依据的墨分五色的理论,即排除了色相而只是考虑色彩的明暗,类似于现代沙龙摄影拍摄黑白风景一样。

五是形与体。仕女画中的女子,从先秦起,数千年来,标准体态始终如一,依据的就是房中术的鉴人标准。丝发小眼、樱桃小嘴、胸平体丰、骨节不露,正是晋唐以后1000多年间中国仕女画的标准形象。按房中术的鉴人标准,女子分好女和恶女二类,汉代人原著而唐代人增改的《玉房秘诀》指出:“欲御女,须取少年,未生乳,多肌肉,丝发小眼,眼睛黑白分明者;面体濡滑,肉多而骨不大者。若恶女之相,槌项结喉,麦齿雄声,大口高鼻,目精浑浊,黄发少肉。”这段话不仅对中国古代男人择偶至关重要,对仕女画家也至关重要。因而,容颜是否漂亮不是好女的要素。描述房中术的绘画,名叫春宫画、春画、春意、秘戏图。东汉张衡写作五言长诗《同声歌》,描述新婚之夜与妻子按照秘戏图姿态进行仿效的过程。明代杨慎《名画神品目》载有《素女玉房秘戏图》,在100多件神品画中名列第九,可知该画科出现过水平高超的作品。赵孟頫、仇英都是画秘戏图的高手。流传有序的秘戏图,女子形体统统符合房中术的鉴人标准。

六是形与制。中国绘画有很多固定不变的技法,形成定式。画人像讲究“三停五眼”,画龙讲究“三停九似”,画佛像常见一佛二菩萨,画道教仙班朝元图,都是以元始天尊为中心,左右展开。国画技法的传承,描法统称十八描;皴法或称十五种,或称十六种,或称二十八种,形成固定的形制。

七是形与式。中国绘画讲家法,讲派别,壁垒森严,形成定式和具体的画样,传承依靠的是粉本,这在考古发现中可视为常识,在传世的作品中也十分常见。固定不变的粉本或画坛约定俗成的画样画法,今人称为图式,特别离谱。图式在古代专指建筑示意图和礼器规范图,不曾有一部文献用它来谈论绘画。可是从康德《判断力批判》的中译本到贡布里希著作的中译本,这个似是而非的术语,已经被中国美术界的学院派用滥。

八是形与意。欧阳修《盘车图》写道:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不如见诗如见画。”形与意可以合而为一,也可以分而治之。欧阳修推崇的是后者。不过细读全诗,这首写实的诗同“意”字联系在一起,很费解。欧阳修排除了形象的意,在这首颇为写实的诗章中,找不到着落。把形与意作为对立面看待,容易形成自我掣肘的悖论。与形对应的意,古人以其为词根造词,常用的有意表、意象、意气、意态、意趣、意绪、意念、意思、意图、意识、意义、意境、意蕴等。这些有细微差别或巨大差别的合成词,表明确定的形与不确定的意之间,绘画能将它们捏合在一起。

九是形与神。中国人物画注重形与神的关系,讲究神形兼备,进而延伸到花鸟画与山水画。形与神的关系,从先秦起,论者代不乏人。虽然不都是直接谈绘画,却奠定了画家画人的基本原则。无形不足以传神,无神则徒有其形。只能画出人物形状,属于能品;画得奇巧不同凡响的是妙品;更高的境界是神品;重神轻形的是逸品。五代以前推崇神品,五代以后标榜逸品。逸品画多表现汉族画家不与异族统治的朝廷合作而隐逸山野的意图。

结论:中国古代图像学,处处都有糟粕,这毋庸置疑。不过在质疑之前,需要把它作为一门客观知识加以考证和研究,使它成为断代的标杆,进而找出它如何支配古代画家的实践以及画家如何逸出它的束缚。将这个知识系统一笔勾销,表面痛快,其实同摧毁历史遗迹的极端分子一样轻薄。抽掉了这类文化背景,就会重蹈20世纪画评家的覆辙:面对古代绘画,只能用牛眼狗眼都能感受的方式描述它的题材,翻来覆去地采用浅陋的陈词滥调加以描述,诸如“栩栩如生、活灵活现、跃然纸上、呼之欲出、雅俗共赏”等,再加上统治中国画坛70年的车尔尼雪夫斯基“美是生活”的空泛说辞,致使中国绘画创作大面积地原地踏步。