边境口岸型城镇特色风貌体系构建

2019-09-10戚红年

戚红年

摘要:伴随全球化和城镇化的快速推进,城镇特色逐渐缺失、风貌趋同。塑造城镇特色风貌,有利于传承当地文化,塑造城市名片,促进经济发展。当前关于城镇特色风貌塑造的研究虽多但杂乱,尚缺乏一定的针对性。本文聚焦边境口岸型城镇,以云南省临沧市耿马县孟定镇的特色风貌规划实践为例,探讨利用特色资源评价、特色风貌定位、风貌体系构建等方法,通过风貌区、风貌廊、风貌核、风貌标识等不同空间层次的要素载体,塑造孟定镇的特色风貌。并依据实践案例和现有研究成果,试图总结边境口岸型城镇特色风貌规划的一般方法与规划重点。

关键词:特色风貌;体系构建;边境口岸;孟定镇

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.08.015 中图分类号:TU984

文章编号:1009-1483(2019)08-0102-09 文献标识码:A

Planning Research on Border Port Towns Features: Taking Mengding Town in Yunnan Province as an Example

QI Hongnian

[Abstract] With the rapid development of globalization and urbanization, the characteristics of the town are gradually missing and the styles are similar. Shaping the characteristics of the town is conducive to the inheritance of local culture and economic development. Although many studies have been done on the shaping of the characteristic features of towns, but these studies lack pertinence . This paper focuses on border port towns, and takes Mengding Town’s characteristic landscape planning as an example. Planning practice through the evaluation of characteristic resources, the positioning of features, and the construction of style system, shapes characteristics at different spatial levels. Based on practical cases and existing research results, this paper attempts to summarize the general methods of characteristics planning of border port towns.

[Keywords] characteristic feature; system construction; border port; Mengding Town

引言

隨着全球化和城镇化进程的快速推进,城市文化趋于相互复制,城市风貌相似度越来越高,特色逐渐减少。在此背景下,党的十八大明确要求提升城乡特色风貌品质,十九大提出经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,标志着城乡建设也转向了高质量发展阶段。因地制宜地塑造城镇特色风貌,无疑是城乡建设转向高质量发展最直观的显现。

国内外关于城镇特色风貌的研究开展较早。吴良镛认为,城镇特色风貌主要以外部空间环境的物质形态所展现[1];王建国则主张,特色风貌更多地通过内在文化和功能为主的非物质层面展现[2]。由此,衍生出城镇特色风貌构建的两大模式:一是以彰显空间环境特色为主导。认为一个城镇所处的地域景观资源、物质空间环境是有别于其他城镇的根源,维持自然风貌的生态平衡、保护城镇既有环境格局是塑造城镇特色风貌的根本,其次要修复和延续自然景观格局和城镇空间肌理等,尤其对于山水资源丰富的城镇,要从山、水、城的相互关系入手,从整体进行研究,使山、水与城之间更好地融合,以此突出城镇的风貌特色[3-6]。二是以彰显地域文化特色为主导。认为历史文化是城镇特色风貌的内在核心,特色风貌是历史文化传承的重要载体。物质文化遗产方面,从保护、修复、延续具有文物价值、历史意义的历史建筑,扩展到历史街区、历史城镇的整体保护与风貌管控,在保护的基础上注入符合新时代城市发展的新功能、新使命,在融入、促进城市发展的同时彰显风貌特色。对于非物质文化遗产,要尊重、重视并传承,在规划上保护非物质文化遗产的空间载体,塑造非物质文化遗产表现的空间场所。同时,提炼彰显文化特色的文化符号,融入城市物质空间的建造[7-9]。还有学者从特色产业与风貌[10]、城市形态与风貌之间的关系入手[11],提出城镇特色风貌规划的策略。

当前关于城镇特色风貌塑造的研究虽较为丰富,但是较混乱、缺乏系统性,对于特定类型城镇而言,又显庞杂、缺乏针对性。本文聚焦边境口岸型城镇,以云南省临沧市耿马县孟定镇为例,通过对孟定镇特色风貌塑造的实践,试图总结边境口岸型城镇特色风貌体系规划的方法与重点。

1云南孟定镇特色风貌体系构建

孟定镇是云南省西南部边境城镇,国土面积1100平方公里,地处滇西南横断山脉切割山地区的中下段,属热带、亚热带季风气候。规划通过现场踏勘等多种方式展开现状调研,识别孟定镇的特色资源要素及空间分布,精准定位,制定特色风貌塑造策略。

1.1孟定镇特色资源解析

1.1.1边境门户功能

孟定镇是我国大西南通往缅甸仰光的重要口岸之一,是祖国西南边陲的黄金口岸、云南国际大通道的重要枢纽,国务院批准开放的一类口岸,具有独特的门户功能。依托门户功能,孟定镇清水河口岸地区已初步形成了具备中国风格和地方景观特色的边境门户形象,形成了一定规模的边境物贸产业景观。

1.1.2自然生态环境资源

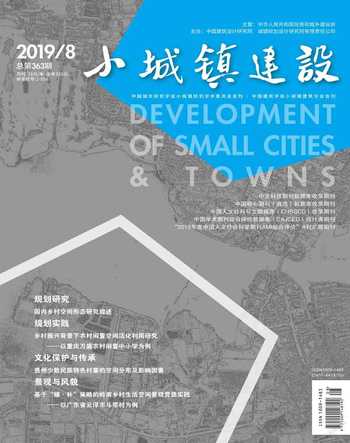

孟定镇镇区两侧山体连绵,南侧自营盘山起,经怕凉山一路连绵至贺岭山,北侧自南怕山起,经老湾山、大光山、尖山、崃掌山一路连绵至仙人山。水系景观主要有大小14条河流,主干河流南汀河自东北向西南贯穿整个坝区,其余水系呈树枝状由南汀河两侧汇入,形成了富有特色的“群山为屏,一水通廊”的整体格局与生态基底(见图1)。此外,以香蕉、橡胶等热带植物为主的田林资源,也成为了城镇独特的生态屏障和景观资源。

1.1.3历史人文特色底蕴

孟定镇是少数民族聚居区,拥有傣族、佤族、彝族、拉祜族等丰富多彩、风情万般的民族文化(见表1)。少数民族能歌善舞,傣族主要有蝴蝶舞、孔雀舞等,佤族以甩发舞为特色,彝族擅长集体舞;节庆活动也各具特色,如傣族的泼水节、佤族的“摸你黑”狂欢节、彝族的火把节、拉祜族的扩塔节等。此外,地处北回归线的孟定镇具有典型的“一山有四季,十里不同天”立体气候热带文化,有经缅甸、泰国传入我国的小乘佛教文化,还有知青先辈“不怕困难,艰苦创业”的老农垦精神。各类文化、各个民族在孟定镇相互交织、融合,形成了其舞蹈、宗教、节庆、服饰、饮食、建筑等方面丰富多元又各具活力的文化特色和民俗风情。

多元的文化遗留下丰富的物质文化遗产,主要包括文物古迹、古村遗址、民族建筑、佛塔等,遗存丰富(见表2)。通过访谈,当地居民尤以特色民族村寨为傲,认为其最能代表孟定镇的历史人文特色。

1.1.4产业布局及景观

孟定镇目前形成了特色农产品种植业、绿色农林产品加工业、旅游业和商贸物流业四大主导产业,以及主城区、两个园区、三个农业经济圈的产业格局(见图2)。其中主城区依托较为成熟的设施建设和服务水平,主要发展商贸服务、旅游服务等。两个园区均位于清水河边境片区,依靠边境区位优势条件,其中一个为外向型工业园区,主要发展两头或三头在外的来料加工业;另一个园区为物流加工园区,主要发展仓储、物流和部分工业。三个农业经济圈根据海拔高度的不同,以种植橡胶、香蕉、瓜果蔬菜、甘蔗等优势农作物为主。

1.1.5城镇特色资源提炼

分析发现,孟定镇的特色主要体现在以边境口岸为代表的门户资源,以山水资源、热带田园为代表的自然资源,以民族村寨为代表的历史人文资源和以边贸产业景观为代表的产业空间,共同构成了“山水本底、热带风光、民族风情、多元文化、边境产业和门户功能”的总体印象。

1.2孟定镇特色风貌规划定位

基于孟定镇特色资源的分析与提炼,将孟定镇特色风貌规划定位为边境产业为特色的边境城镇、傣乡风情为特色的民族城镇、山水城相融为特色的山水城镇、热区资源景观为特色的热带城镇,明确城镇特色风貌规划的方向,引领城镇空间载体的选择及其特色风貌的塑造。

1.3孟定镇特色风貌体系构建

1.3.1特色风貌体系构成

凯文·林奇在《城市意象》中提到,區域、边界、道路、节点和标志物是构成城市意象的五大元素[12]。本文通过对凯文·林奇提出的城市意象五元素进行梳理和提炼,结合实际将孟定镇特色风貌规划的载体总结为“特色风貌区”“特色风貌廊”“特色风貌核”“特色风貌标识”四类要素,其中廊道可分为路径和边界,共同构建孟定镇特色风貌体系,系统塑造孟定边境口岸城镇独特的特色风貌。

1.3.2特色风貌区

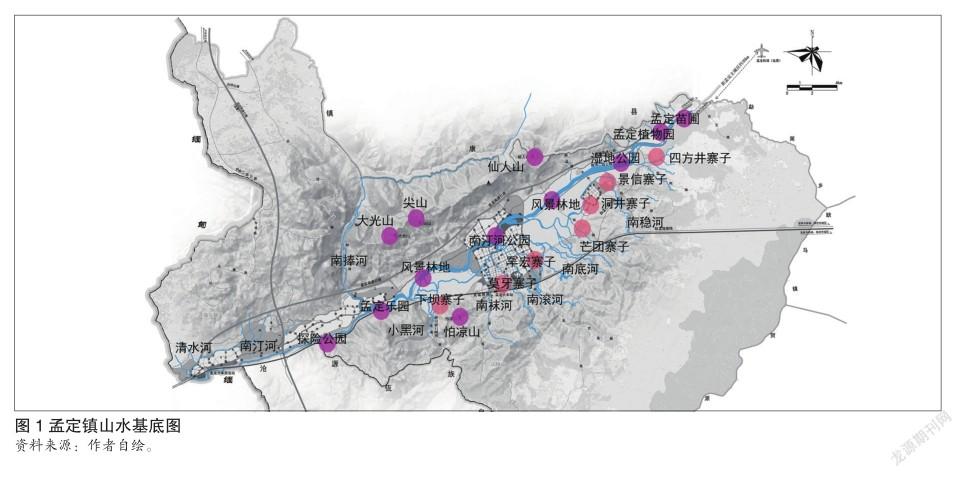

孟定镇特色风貌区构建主要分为自然环境风貌区、城镇景观风貌区和产业景观风貌区(见图3)。

自然环境风貌区重点以生态保护和景观打造为主,分为自然保护区、山林风光风貌区、水系风光风貌区等。其中,自然保护区主要指南滚河自然保护区,以生态系统、动植物资源保护为主要任务,禁止开发建设、资源破坏;山林风光风貌区指规划在城区周围浅山区域建设森林公园,保持山地雨林风貌,控制开发强度,完善游览体系;农田风光风貌区范围包括镇区周围农田,种植富有热区特色的农作物和园林地,保持农田景观与田园生态及城镇互衬互融;水系风光风貌区则依托孟定镇域内众多河流水系,打造滨水景观区,布置相应的游览、服务等功能。

城镇景观风貌区主要以展示人文底蕴、建筑形式、傣族特色等为主,分为知青农场风貌区(回忆知青文化,展现热带农场风情)、古韵傣风风貌区(保护民族村寨,还原生活状态)、水韵山居风貌区(滨水临山,乐享现代生活)、傣山旅游风貌区(修复自然山体,彰显傣族风情)、边境产业风貌区(依托边境贸易往来,打造商贸物流产业基地)和国门风貌区(塑造国门形象,增进文化交流,彰显大国风范)。空间塑造方面注重多重文化在建筑形式、建筑风格方面的表达与协调,配置与主题相适宜的服务设施,同时注重相关民俗活动的举办。

产业景观风貌区以不同产业类型及其功能布局为主,分为热带山地农业景观风貌区、热带坝区农业景观风貌区、边境产业景观风貌区(同城镇景观风貌区中的边境产业风貌区)。其中,热带山地农业景观风貌区应结合地形地貌,塑造热带植物园,带动观光旅游业发展;热带坝区农业景观风貌区,结合坝区优越条件,可塑造为生产生活于一体的综合风貌区;边境贸易物流业景观风貌区依托口岸经济,打造边境商贸物流业特色风貌。

各风貌区相对独立,却也相互融合,自然环境风貌区内有村庄、农田等人文要素,城镇风貌区内也有山体河流等自然要素,自然环境、多元文化、各类产业的特色风貌综合叠加,共同彰显孟定镇的片区特色风貌。

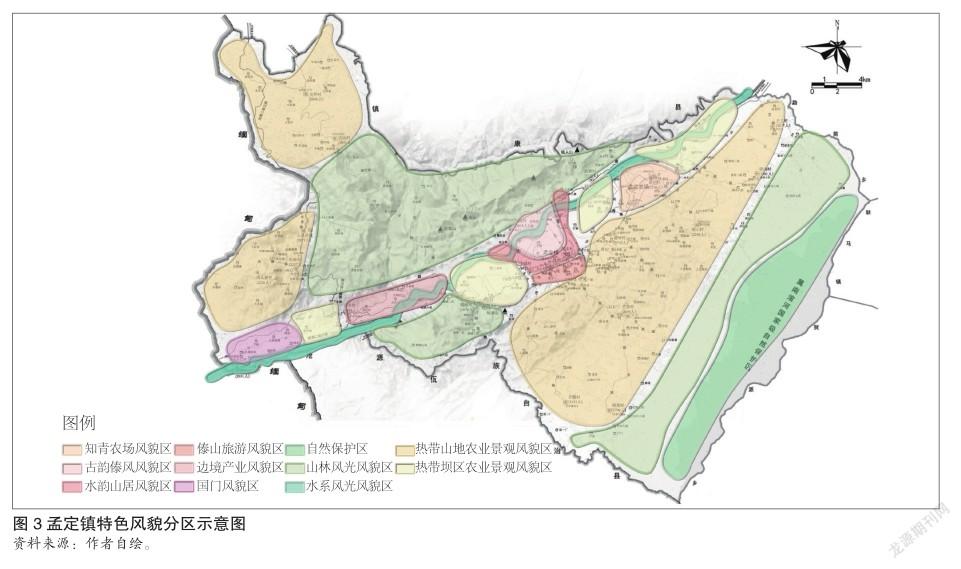

1.3.3特色风貌核

孟定镇风貌核要素格局构建主要依托自然环境、历史文化与其特殊门户功能。自然环境方面,塑造三园:(1)种植热带经济作物,打造农业观光园;(2)以热带蕉园为主题,打造热带山地蕉园;(3)依托仙人山的自然风貌,突出“青山睡美人”景观,打造热带山地公园,营造“热”城的特色风貌核。城镇文化方面,打造以博物馆、文化馆等为核心城镇公建中心,与城镇7个特色村寨互为依托,突出傣族文化特色,塑造本土民俗风情的特色风貌核。门户功能方面,综合考量与周边环境的协调和本土文化特色,通过建筑体量、颜色、形态塑造庄严、神圣的国家西南大门,构建富有特色的门户和广场风貌核。最后将热城特色、傣乡特色、国门特色风貌核进行空间串联,形成孟定镇特色风貌核体系(见图4)。

1.3.4特色风貌廊

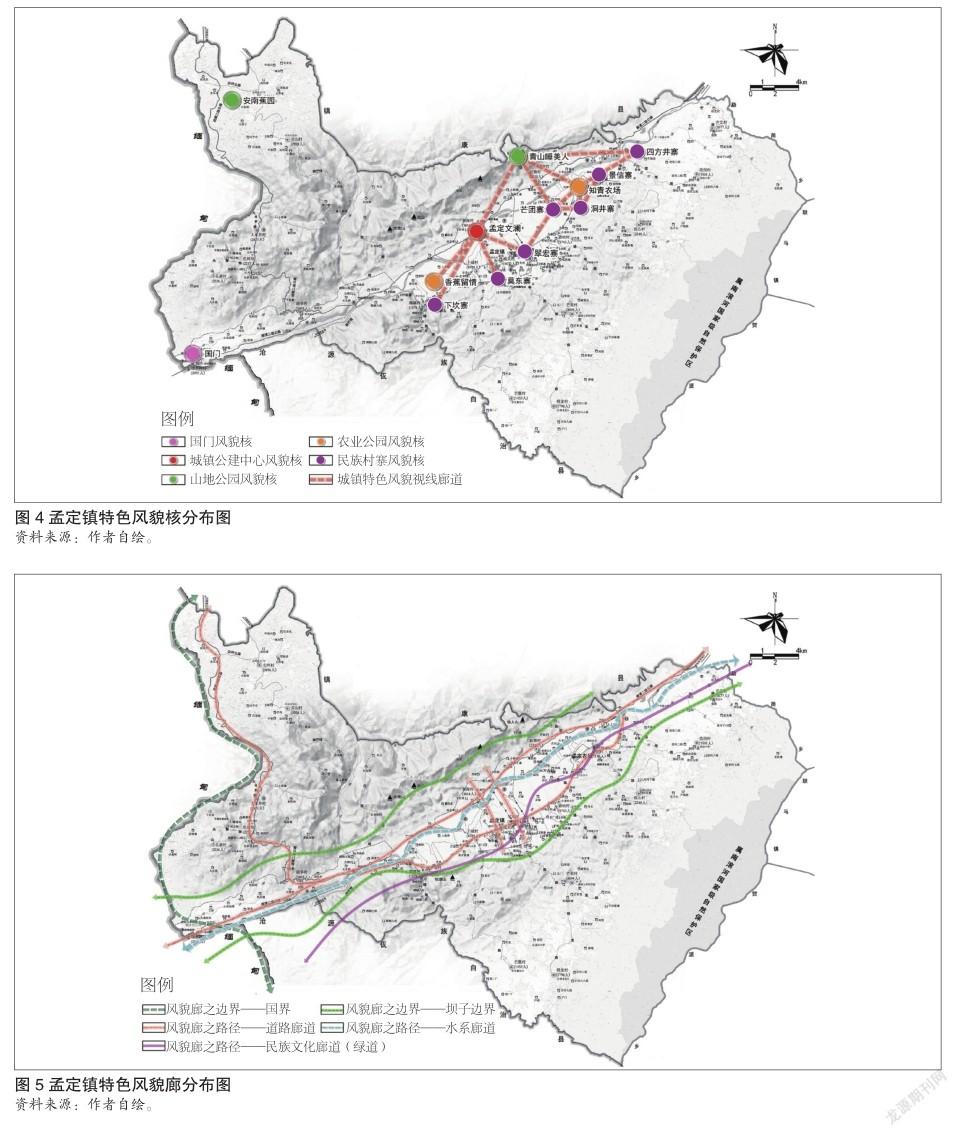

(1)边界

以边界为载体的特色风貌廊主要依托自然边界和人工边界进行构建。自然边界包括山体边界和国界。其中,山体边界应依托山脚线打造,北侧山脚线凭借生态山林地布置游步道增强体验;南侧山脚线周边分布特色风貌核、风貌区较多,所以重点对其他风貌要素进行串联整合,注重不同风貌区、功能区之间的景观衔接,形成连续的景观环境。国界线内外应保持中缅的景观差异,塑造、维持好我国的景观特色,同时加强边界内外两国之间的交通联系,利用双方特色资源,扩大商贸往来。人工边界主要以傣寨边界为主。并非设置明显的边界,而是通过建筑风格、生活习惯、民俗活动等形式营造不同的文化氛围和风貌特色,塑造“柔性”边界。

(2)路径

孟定镇路径要素格局构建主要包括:自然环境廊道的南汀河特色景观廊道、支流滨水景观带;建成环境廊道的艾叶大道、南目算大道、振清大道景观轴;历史文化廊道的中缅路—农场路文化廊。

南汀河特色景观廊道贯穿整个镇区,结合两岸的自然环境和用地功能,将其按照休闲旅游、观光游憩、湿地保护、植物展示四大主题分四段进行营造,成为城镇最为重要的公共休闲带,以及沟通城镇内外的绿色生态廊道。支流滨水景观带包含城镇其他水系,以塑造滨水景观为主,是城镇的特色滨水景观带。建成环境的景观性道路,依托热带特色街道绿化植被塑造特色景观,同时辅以当地特色建筑形成的街道立面,共同塑造特色风貌路径。中缅路—农场路注重沿线中国特色建筑和缅甸特色建筑的保护,注入更多中缅文化要素,控制公共开敞空间的尺度和景觀风貌,展现相互碰撞的文化景观特色(见图5)。

1.3.5特色风貌标识

孟定镇风貌标识要素涵盖山水特色标识、热区特色标识、傣乡特色标识及边城门户特色标识。镇区内河流交汇处往往具有空间活力,可以选择在南汀河与南袜河交点处塑造标志性景观小品,作为山水特色标识;同样,可在不同热带作物种植区塑造不同的景观小品,体现热区特色标识;可依托傣族歌舞、民俗、建筑等,提炼傣族文化精髓或典型构筑物样式形成傣乡特色标识;可依托边城构筑物设计,结合边境产业区,塑造特色雕塑,形成孟定镇边城门户特色标识空间。

2边境口岸型城镇特色风貌体系规划重点

根据以上对边境口岸型城镇的研究与分析,笔者认为边境口岸型城镇与一般城镇比较,存在以下特殊性:区位偏远,拥有门户功能;山清水秀,资源丰富;民族聚居,文化交融;经济落后,但特色鲜明。塑造边境口岸型城镇特色风貌,应挖掘并正确评价资源要素特点,找准定位,构建系统的特色风貌体系。

2.1特色资源的挖掘与评价

2.1.1资源挖掘

自然环境是展现城镇特色风貌的基础,是生成城镇特色、形态格局的基质条件,也是各类城市意象要素中让人印象最深刻的一类。而国界一般以大山、大河、海域等自然边界为界线,边境口岸城镇多处在山川水系丰富的地理区域,自然环境优越,所以应注重山体、水系景观资源和特殊气候下的田园、动植物等景观资源的挖掘与利用。

不同时期城市发展的历史积淀与遗存,是塑造风貌特色、城市名片,以及提升其文化内涵的重要载体。边境口岸型城镇多为少数民族聚居区,物质文化丰富、非物质文化繁荣,所以应充分挖掘、利用包括古城古镇遗址、历史街区、历史建筑在内的物质文化遗产,以及多种文化碰撞交融下形成的民俗风情、民间艺术、宗教文化等非物质文化遗产。

不同的产业类型会形成不同的产业空间,进而影响城镇的整体风貌。边境口岸型城镇凭借其区位和门户功能,往往会开展商品进出口贸易、物流服务等经济活动,以及依托优势资源发展旅游业、当地特色农副产品加工业等,形成与众不同的产业空间和景观。所以,边境口岸型城镇的风貌塑造应结合产业特色及发展策略,塑造特色的产业空间,加强城镇整体风貌特色。

2.1.2资源评价

分析各类要素资源的发展现状和存在问题,遵循可识别性和有效性,评价风貌特色、资源特色与发展潜力。

(1)可识别性

边境口岸型城镇的现状资源丰富,其中山体地文、少数民族文化、边城文化等资源多是有别于其他类型城镇的特色资源,可识别性高。应重点对高可识别性风貌资源进行提炼和总结。

(2)有效性

并非所有的现状特色资源都值得发扬与提倡。要从是否可作为具有一定价值的自然或人工环境区域,或作为与当代文化价值观相匹配的历史文化区域两个方面,分析特色资源的有效性或标志性。

2.2城镇特色风貌定位

城镇特色风貌定位即在整体上构建城镇形象。影响因素一般包括区位地理、自然条件、历史文化、人口规模、经济规模、产业基础、相关政策等。边境口岸型城镇应主要从自然环境、历史人文、产业景观、相关政策等方面进行分析,了解各类资源的优势与劣势,从而提炼出城镇特色风貌定位,引导城镇特色风貌构建。

2.3特色风貌体系构建

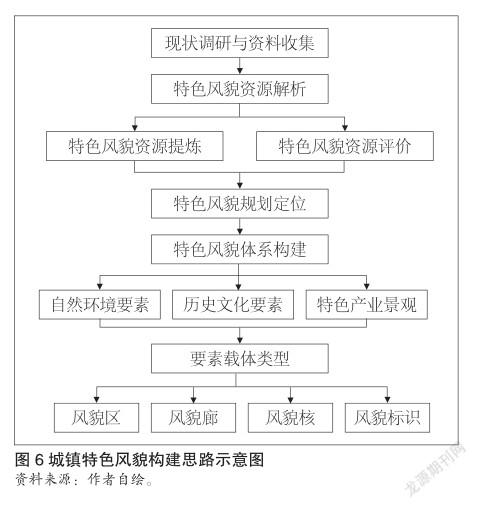

结合孟定镇实践探索,笔者建议在明确定位的基础上,通过“风貌区、风貌核、风貌廊、风貌标识”四大元素空间载体的营造,从宏观的面、中观的线和点,以及微观的要素标识等不同空间层次打造风貌特色(见图6)。

特色风貌区营造的空间载体主要包括城镇形态、山水格局、功能分区等整体风貌和分区风貌,从面上展现城镇特色。特色风貌核是城镇最具特色的风貌点状展示,其空间载体主要包括典型建筑、公园、广场等。特色风貌廊作为线性空间要素,不仅是展现城镇特色风貌的景观廊、文化廊,也是串联特色风貌区、风貌核的连接空间,空间载体包括边界和路径,边界即山水等自然资源的边界、功能分区的边界、种族聚居区边界、行政边界等,路径即城镇的生活性、景观性道路、自然资源廊道、历史文化廊道。特色风貌标识则是城镇特色风貌中空间融入度最高的空间要素,其空间载体主要包括景观小品、雕塑、路灯、街边座椅、标识等(见图7)。

2.3.1特色风貌区:空间管控

特色风貌区的塑造应以空间管控为主。要保护好城镇的形态格局和自然本底,牢固树立山、水、城相融共生的理念,体现城镇整体风貌特色。其次,对于城镇不同的功能分区,要做好整体上的管控、协调与塑造,应控制建筑高度、建筑体量、建筑色彩、路幅宽度等,统一其内部各类空间要素的风格与特色。边境口岸型城镇一般包括以下几类片区:(1)以资源保护为主,注重空间的连续性和整体性,合理配套设施的山水、林地区域;(2)以田园风光景观为主,种植特色农作物、建设农业观光园的农田区域;(3)以展示少数民族风情和民族风光特色为主,兼容旅游、康体、商务等多种功能的民族风情区、古城遗址等区域;(4)以特色产业空间景观为主的产业片区;(5)以对外贸易为主的商贸景观片区。

2.3.2特色风貌核:点状塑造

特色风貌核应以点状空间塑造为主。风貌核是城镇特色要素的集中表达空间,可以是单独的场所空间,或是不同空间的交汇处。边境口岸型城镇的风貌核可以依托重点建筑、广场、公园、道路交叉口和门户空间、边境口岸等进行塑造。重点建筑指能够彰显城镇文化特色的历史遗存或特色鲜明的地标性建筑,应在保护的基础上对外开放,并注重控制周边区域的开发建设,保持风貌协调统一。广场塑造可以依附于周边环境、重点建筑或历史文化,塑造民族特色突出的文化广场,或与周围环境协调统一的休闲广场。公园可以依托当地动植物资源塑造生态公园,或依托历史文化塑造文化公园、市民公园,亦或是依托产业特色塑造科普基地。道路交叉口和门户空间可以结合周边环境,建造富有特色的景观小品、雕塑等,形成有辨识度的景观风貌核。对于边境口岸,可塑造彰显文化特色和植物景观特色的门户建筑和景观,并打造口岸经济核。

2.3.3特色风貌廊:轴线营造

特色风貌廊应以轴线空间营造为主。边界和路径是营造特色风貌廊的重要线型要素。其中,边界应注重其刚性和柔性的两面性。一是山水边界,在保护的基础上,营造连续性、系统性的轴线空间特色,并串联沿途空间要素。二是行政边界,国界线应在做好防范工作的基础上,畅通内外的交通联系和贸易往来,保持内外的风貌特色;國内不同行政单元的边界则应以开放的态度,加强边界上设施的共建共享与特色风貌的共同营造。三是功能分区边界,应柔性处理,消除明显的空间边界,尤其是民族聚居区、民族风情区、历史文化区边界,在保证区域内空间特色与生产生活特色的基础上,应提升区域的可达性,使步入其中的居民或游客感受到活力。

道路、水系廊道、文化廊道是城镇特色路径塑造的主要空间载体。道路串联城镇各个区域,可通过绿化配置与建筑立面改造,形成开合有致、丰富多变的街景空间;水系廊道以保护为主,辅以少量设施方便居民观赏或进入其中,可结合周边用地功能进行分段风貌塑造;历史文化廊道应注重对其中历史遗存的保护和合理开发利用,控制沿线开发强度,统一建筑风格与建筑形式,营造连续性的历史文化景观。

2.3.4特色风貌标识:符号化融入

特色风貌标识应作为重要的城镇符号来塑造。风貌标识是对城镇自然资源特色、历史文化内涵、居民生活习惯、从事产业活动等各方面特色的提炼和表达,对空间的融入度高,是城镇的标志性元素。可结合当地的文化内涵、产业特色和植物特色等,在不同区域依据周边环境设置不同主题的景观小品、雕塑等;路灯、座椅等城市家具的设计则可以结合民族特色和历史资源,在形态、色彩、材质等方面塑造独特性;依据各类特色资源,提炼标识符号融入各类空间环境,于细节处彰显特色,又整合城镇风貌于一体。

3结语

较一般城镇而言,边境口岸型城镇特色风貌塑造具备自然资源优越、历史遗存丰富、产业景观独特、对外贸易活跃、国门形象庄严的优势。本文以孟定镇为例,充分挖掘上述要素的优势与潜力,提炼资源特色并进行整体形象定位,进而构建涵盖“风貌区、核、廊、标识”四大元素的风貌体系,在宏观层面把控方向、中观层面落地落实、微观层面提炼升华,全面、系统地塑造孟定镇特色风貌。并以实践为基础,试图从特色资源挖掘与评价、风貌定位、体系构建等层面总结边境口岸型城镇特色风貌塑造的普适性流程和方法,以资借鉴。

参考文献:

[1]吴良镛.中国建筑与城市文化[M].北京:解放军出版社,2009.

[2]王建国.城市风貌特色的维护、弘扬、完善和塑造[J].规划师,2007,23(8):5-9.

[3]田名川,王哲.“城市双修”背景下的城市特色风貌研究——以宁夏中卫为例[J].中外建筑,2017(7):102-104.

[4]陈玉,李响,覃初波,等.塑造地域性的城市特色——以贵港市城市风貌规划为例[J].规划师,2009,25(12):33-36.

[5]李开猛,黄少侃.藏区特色的城市风貌规划策略与实践——以甘孜藏族自治州理塘县城为例[J].规划师,2016,32(3):61-67.

[6]黄灵恩,吴海琴,谢春艳.构筑以山水城为特色的城市风貌——以台州市黄岩区城市风貌与色彩规划为例[J].江苏城市规划,2008(6):35-37.

[7]杭小强,褚筠,刘畅.滨海地区城市风貌特色的构建途径探讨[J].城市规划学刊,2012(z1):159-162.

[8]郭亮.城郊特色风貌地区规划实施路径探索——以京西琉璃渠地区为例[J].小城镇建设,2014,32(6):37-40.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2014.06.003.

[9]唐源琦,赵红红.中西方城市风貌研究的演进综述[J].规划师,2018,34(10):77-85,105.

[10]何苏明,蒋跃庭,赵华勤.基于产业与文化的特色小镇风貌塑造——以《浙江青田石雕小镇景观风貌规划》为例[J].小城镇建设,2017,35(6):93-98.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017.06.022.

[11]吴雪飞.从布局形态入手建构小城镇的特色风貌——以江汉平原小城镇为例[J].华中建筑,2003,21(4):70-71.

[12]凯文·林奇.城市意象[M].北京:华夏出版社,2001.