云南南涧“跳菜舞”表演程式研究

2019-09-10施武

摘 要:“跳菜舞”是南涧彝族的一种传统民间舞蹈艺术,其表演程式分为表演程式之祭祀和表演程式之上菜两大部分。它在彝族语中被称为“吾多哈”,用舞蹈术语优雅地称为“奉盘舞”。南涧彝族历史悠久,通过探究它的历史民族文化,从而了解到“跳菜舞”的起源。在实际的采风调研中,通过与现任传承人进行交流学习,了解“跳菜舞”的舞蹈动作、伴奏乐器,也从中得知“跳菜舞”所面临的传承与保护问题。

关键词:南涧彝族;跳菜舞;表演程式

一、南涧彝族“跳菜舞”的历史由来

(一)南涧彝族的起源

南涧彝族,是聚居在云南省大理市南涧县的少数民族。南涧彝族经历了千百年的发展,创造了自己民族独特的语言。大多数南涧彝族住在无量山和哀牢山等山区。南涧彝族分黑彝、白彝两大支系。据历史记载,彝族主要来源于古羌先民。在对“跳菜”传承人阿本枝的采访中了解到,南涧彝族是众多彝族中的一个较大的分支,最大的是凉山彝族,他说据南涧当地民间传言,南涧彝族是当时黄帝蚩尤大战时,蚩尤遗留下来。关于彝族的起源说法还有很多,大都来自各种民间传说。

(二)“跳菜舞”的起源

南涧彝族独特的地理环境和民族文化形成了南涧彝族的“跳菜舞”。它源自南涧彝族独特的生活方式,是在长期的狩猎、农耕活动中,逐渐形成的一种原始的民间舞蹈。

南涧彝族的“跳菜舞”经历了长期的发展,逐步成为了彝族人民生活中不可或缺的一部分。每当到了举行祭祀活动的时候,彝族人民都会穿上自己民族的服饰,摆上最好的贡品去祭拜自己民族的图腾,以独特的方式表达对本族图腾与先民的崇拜,以及对美好生活的热爱。

在以前,南涧彝族生活在比较封闭的地理环境中,没有接触过外面的世界,他们的生活都非常封闭。经过多年的演变,彝族先民结合本民族独特的民俗民间舞蹈和饮食文化,从而创造了“跳菜舞”。

查阅“跳菜舞”的史料与文献,都没有明确记录“跳菜舞”的起源。追根刨底,地理环境过于封闭导致彝族先民与世隔离。无论是生活或生产中,彝族人民大多是用自己的语言进行交流。只有少数彝族人民知道外界,且与外界有联系。另外,彝族百姓不仅聪明且勤奋,但几乎所有的技艺与民族文化都是口口相传的。因此,“跳菜舞”的文化历史也只能粗略地进行了解,并没有详细的文字介绍。

二、南涧“跳菜舞”的表演程式

(一)“跳菜舞”基本概述

“跳菜舞”主要以跳、转、跺、蹲为主体动作,动作本身粗犷豪迈,充满了彝族特有的那种“野”劲。一般跳菜舞队人数通常为七人,其中,持托盘的抬菜人数为两人,搭档上菜的引菜人数为两人,吹奏器乐的人数为两人,剩下一个人鸣锣。抬菜人将右手大拇指、食指以及小拇指成三角形状,中指穿于盘底的铁环之中勾住,托盘置于其余三指之上,将托盘放至于肩膀旁的位置,托盘不能超过耳朵的高度;还有双手持盘,双手紧握托盘两侧,将托盘放置和自己肚脐一样的高度。左手挥动着自己编制的毛巾,在上菜的过程中翩翩起舞。在不同的地域,“跳菜舞”有其不同的表现风格,两个人或单人的舞蹈是非常具有观赏性的。随着时代的变化,原本全部以男性为主的“跳菜舞”,现如今,女性也可以进行搭档共同舞蹈。

南澗的“跳菜舞”中,所使用的伴奏乐器有铙、钹、鼓等,由于悠久历史,伴奏音乐是复杂多样的。据南涧“跳菜舞”的不同地理位置分区,他们的伴奏音乐通常分为“上截”与“下截”。部分山区的跳菜舞被称为上截音,有一部分山区的跳菜舞被称为下截音。但它们都有喜调和悲调,通常用于红白喜事。宴席之中的跳菜舞与表演之中的跳菜舞所用的乐器大不相同,基本可分为管乐器与打击乐器两类,主要以唢呐、芦笙吹奏旋律。

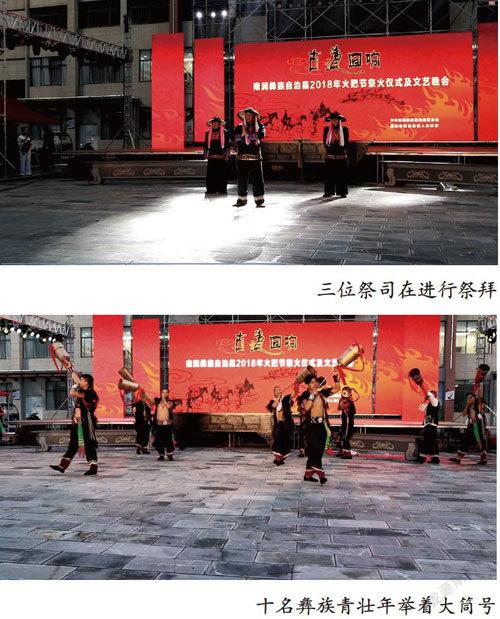

(二)表演程式之祭祀

祭祀仪式开始时,十名彝族青壮年由二龙出水的队形从台的东西两侧分别进入场地并八字排开,他们都双手吹举着大筒号,发出低鸣的响声。随后,从东侧由大祭司带头,三名祭司进入到台中央。大祭司身穿彝袍,手持祭器,随着阿本枝老师唱的祭祀古歌古调,两位副祭拿着茶和酒对着祭台鞠躬行礼。一共行三礼:一祭神灵;二祭祖先;三祭图腾。礼毕,由大祭司拿着点燃的火把走到用木头搭建的巨大火堆前点火,总共有三个火堆,成三角形摆放,然后从东西两侧进入数十名彝族少男少女用二马分鬃的队形分开,他们手上都拿着还未点燃的干火把,经过三角火堆最前面的主火堆用火把取火,然后依次分开去点亮两角的火堆。三个火堆都点亮,这就好比三位祭司的站位一样。这时祭祀达到了最高潮,数十人手上持着点燃的火把围着三个大火堆,主祭司走到火堆前用手抓起一把松香粉末撒向火堆,巨大的火焰冲天而起,犹如一条飞舞的火龙向天飞去,恢宏的火光照亮整个夜空。随着气氛的高涨,所有在场的男男女女、老老少少,都向着火堆喊着彝语号子,号子声回荡在整个山间,久久不停息。三个火堆的火都不能熄灭,要一直燃烧到天亮,期间会不停地添加柴火。“火”在彝族图腾里占据着很重要的位置,这也表达着彝族人民对于生命延续的崇高敬意。

(三)表演程式之跳菜

祭祀仪式完成后,跳菜宴也将正式开始,所有到场的来宾都纷纷回到自己的座位上。这时,所有的美味佳肴都已经备好,飘香四溢,都“蠢蠢欲动”地等着“跳菜”了。随着三声号角吹响,紧接一人鸣啰大叫一声:“上菜喽!”这就表示跳菜宴席仪式正式开始。伴随着音乐的节奏,抬菜人身穿彝族特有的民族服饰,个个都是大光头,耳垂上戴着大大的银质耳环,肩披黑山羊皮,脚穿千层底,在引菜人的领导下,抬菜人步伐稳健有力地入场。在表演过程中,抬菜人随着彝语吆喝声和其他乐器一起缓慢地移动着,双脚上下起伏,动作铿锵有力,但盘子里的菜品却没有一点晃动或是泼洒。引菜人在抬菜人周围舞动印花毛巾,抬菜人的舞步与引菜人的动作相得益彰,边上菜边跳舞,抬菜人上菜的舞蹈动作幽默风趣,还时不时与客人进行互动。他们跨越座椅,身体左右摇摆到一边,蹲着左右跳动,舞步随着节奏变化而变化。时而蹲着前行,时而托盘高举。随后,托盘人跳到各个桌席的位置,双手把托盘高举,开始上菜。负责搭档的引菜人则帮托盘人将美味佳肴承给贵客,上菜的方法与流程颇有讲究,通常以对称的方式进行摆放,舞蹈的圈数和上菜的方式及次数都是相同的,跳完一圈又跳一圈,直到上菜结束方可停止。

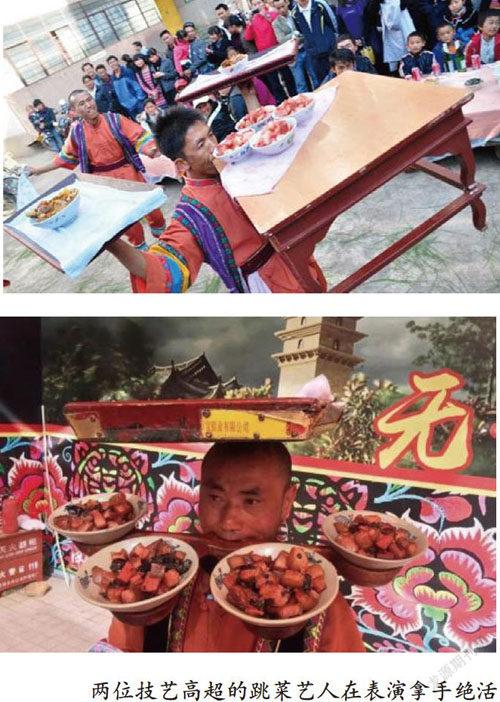

两位技艺高超的跳菜艺人在表演拿手绝活

菜品上到一半,表演到了最为高潮的部分,抬菜人扎着马步,引菜人从背后一只脚踩着抬菜人的跨跟,脚一蹬,灵巧似猕猴一般,一下就跨坐在抬菜人的脖子上,双脚绕过腋下锁在抬菜人的后背;也有引菜人直接双脚站在抬菜人的肩膀上的,没有一丁点的晃动,一个内圈,一个外圈,两个圈朝着不同的方向旋轉,形成了跑旋风的队形,随后依次下场,这时灯光一黑,本场跳菜宴的重头戏就来了。只见一名抬菜人口咬方桌,方桌的一条桌腿顶在肚子上,左右手还各托着一个托盘,方桌上和托盘里都摆放着菜品,半蹲着缓缓地从东侧追光里出来;此时西侧的追光也亮起,只见另一名抬菜人左右手都各举八碗,并且头顶托盘八碗,而且嘴中还能咬住两把勺,这两把勺上各放着一碗。随后两人上到场中央,以口咬方桌的抬菜人为中心点,另一抬菜人围绕着其舞动,出色的跳菜舞蹈使人赏心悦目。此时全场响起热烈的掌声,两位跳菜人所托的菜品没有一碗泼洒的,跳菜技艺非常高超。随后,所有跳菜人员悉数登场帮其将最后的菜品放到主桌上,至此,跳菜结束。客人们在等待用餐的时候还能欣赏舞蹈,颇为有趣,让人大开眼界。

三、“南涧跳菜”的传承与保护

(一)南涧“跳菜舞”的文化传承

作为非物质文化遗产,南涧“跳菜舞”有着自己独特的表现形式和表演特征。这与最近南涧跳菜的大力宣传是密不可分的。南涧县发放了各种关于“跳菜舞”的资料在各地进行宣传。通过对国家级非物质文化遗产体验区,将“跳菜舞”以图片、文字和电影的形式展示给世界,让更多的人了解和接触南涧跳菜文化。而且,南涧“跳菜舞”还以各种的方式开展非物质文化活动。利用每年的元宵节、传统火把节和全国民族团结周、2月8日、3月20日、5月5日等一些传统山地会议,引导群众开展拓展“跳菜舞”的民族文化艺术活动。

南涧“跳菜舞”要以社会宣传和学校教育等方式进行传承。南涧县依托于人才培训基地和培训机构,营造了继承与创新的良好氛围。表彰和鼓励分散在农村地区以及基层优秀的跳菜艺术家,通过“传承、帮助、引领”培养人才。与此同时,还要树立良好的办学理念,依托职业学校,培养传承跳菜舞的人才。大力引进一批不同风格的“跳菜”艺术家和音乐家,他们不仅可以挖掘南涧跳菜的历史知识和内涵,而且能够让南涧跳菜得到有效传承,从而形成完整的跳菜舞文化传承体系。

(二)南涧“跳菜舞”的文化保护

国务院办公厅曾下发文件,各级非物质文化遗产的代表作品可以采取的保护方法有命名、授衔、表彰、支持和鼓励等,支持代表作品的传承人开展传承活动。

如何保护民族民间传统非物质文化遗产?重点应放在基层,在南涧跳菜保护与传承工作中取得显著成果,深化相应的政策和法规。南涧跳菜舞已被国家列入非物质文化遗产保护的名单。2009年,南涧县确立了在文化博物馆建设“南涧县非遗文化保护中心”的相关政策,依托乡文化站,通过两级非文物保护中心和乡文化站的保护网络,开展“村村跳菜”的活动。2013年3月28日,批准了“云南省南涧彝族自治县跳菜舞蹈遗产保护条例”,并且把“南涧跳菜艺术节”定在每年的农历6月25日,这标志着南涧“跳菜舞”以后都会有自己的节日。为保障南涧跳菜的有效发展,还颁布了《云南省南涧彝族自治县南涧跳菜传承与保护条例》。通过与高校、科研院所和社会团体合作,探讨南涧的“跳菜舞”的非物质文化遗产的传承和保护问题,建立了“跳菜舞”学校,组织专家学者编写了书籍并研究“跳菜舞”的舞蹈音乐,利用南涧跳菜特有的文化资源,以体验南涧跳菜文化艺术为主线,打造以体验南涧跳菜的旅游线路。

四、结语

通过与现任传承人进行交流与学习,亲自见证了现代“跳菜舞”的表演流程,并为跳菜舞所面临的问题传承与保护方式提出了解决方案。本文主要说明了南涧彝族“跳菜舞”表演的每一道程式,都是有着严格的要求和顺序。

近年来南涧彝族“跳菜舞”在文化传承与保护上已经初具规模,取得了不小的成绩,南涧彝族“跳菜舞”已形成当地一个新的浪潮,成为人们的休闲娱乐方式之一。这让非遗传承从空想理论变为实践,而且能为其他非遗传承项目在传承和保护上提供经验。

参考文献:

[1]罗群,陈媛.试论南涧“跳菜”文化的传承与保护[J].旅游纵览(下半月),2015(1):162-163+166.

[2]刘海军,王锦.“南涧跳菜”传承与保护探析[J].才智,2017(5):214-215.

[3]左开菊.大理南涧宴席跳菜探析[J].大众文艺,2014(9):54-56.

[4]李维锦.南涧彝族“跳菜”的价值解析[J].大理学院学报,2008(5):4-16+19.

[5]孙明跃.南涧“跳菜”的乐器[J].乐器,2013(8):70-73.

[6]杜涓,李晓燕.南涧彝族舞蹈“跳菜”的民俗文化元素探析[J].北方音乐,2014(8):217-218.

[7]杨增良.南涧彝族民间跳菜艺术的渊源及文化内涵解读[J].戏剧之家(文艺观察),2014(10):178+182.

[8]王萍,刘方涛.南涧彝族“跳菜”的历史溯源及体育功能价值的探究[J].文山学院学报,2014(6):54-56+86.

[9]丁颖.南涧彝族跳菜文化新媒体传播[J].名作欣赏(文学研究)(下旬),2017(18):173-174.

作者简介:施武,湖南科技大学艺术学院舞蹈系。

指导老师:文海良