高中地理实践力评价体系的研究与实践

2019-09-10蒋少卿

蒋少卿

摘要:地理实践力是高中地理学科四大核心素养之一。调查显示,新课标实施以来,高中地理实践活动推进困难,并且尚未形成有效的评价体系。地理实践力的提升需要师生不断努力,创设真实情境,拓宽课堂形式,并且要通过合理的评价体系,扎实地、可操作地落到实处,使地理实践力真正“落地”。

关键词:地理实践力评价体系要素标准

地理实践力是高中地理学科的四大核心素养之一,是指人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。地理实践力评价是指在学生开展地理实践活动过程中,评价者依据一定的评价项目,遵循一定的评价标准,运用定性与定量相结合的评价方法,对学生的地理实践力水平和层次进行分析判断的过程。

地理实践力评价的实施,一方面是《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)的明确要求,符合地理学科核心素养的培养目标,另一方面也是开展地理实践活动的保障。新课标实施以来,笔者走访了江苏省的12所学校,访问了38位地理教师,对1486名学生进行了问卷调查。其中,有24.3%的学生反馈“经常开展地理实践活动”,有52.5%的学生反馈“偶尔开展地理实践活动”,有19.9%的学生反馈“从不开展地理实践活动”。调查发现,受学校条件、教学方式、高考压力等因素制约,高中地理实践活动推进困难,且由于评价体系缺失,评价标准不够明确、难以量化,或者评价体系过于复杂,导致地理实践活动难以推广。因此,笔者结合新课标要求,综合多方因素,尝试构建评价体系并进行实踐。

一、高中地理实践力的评价要素梳理

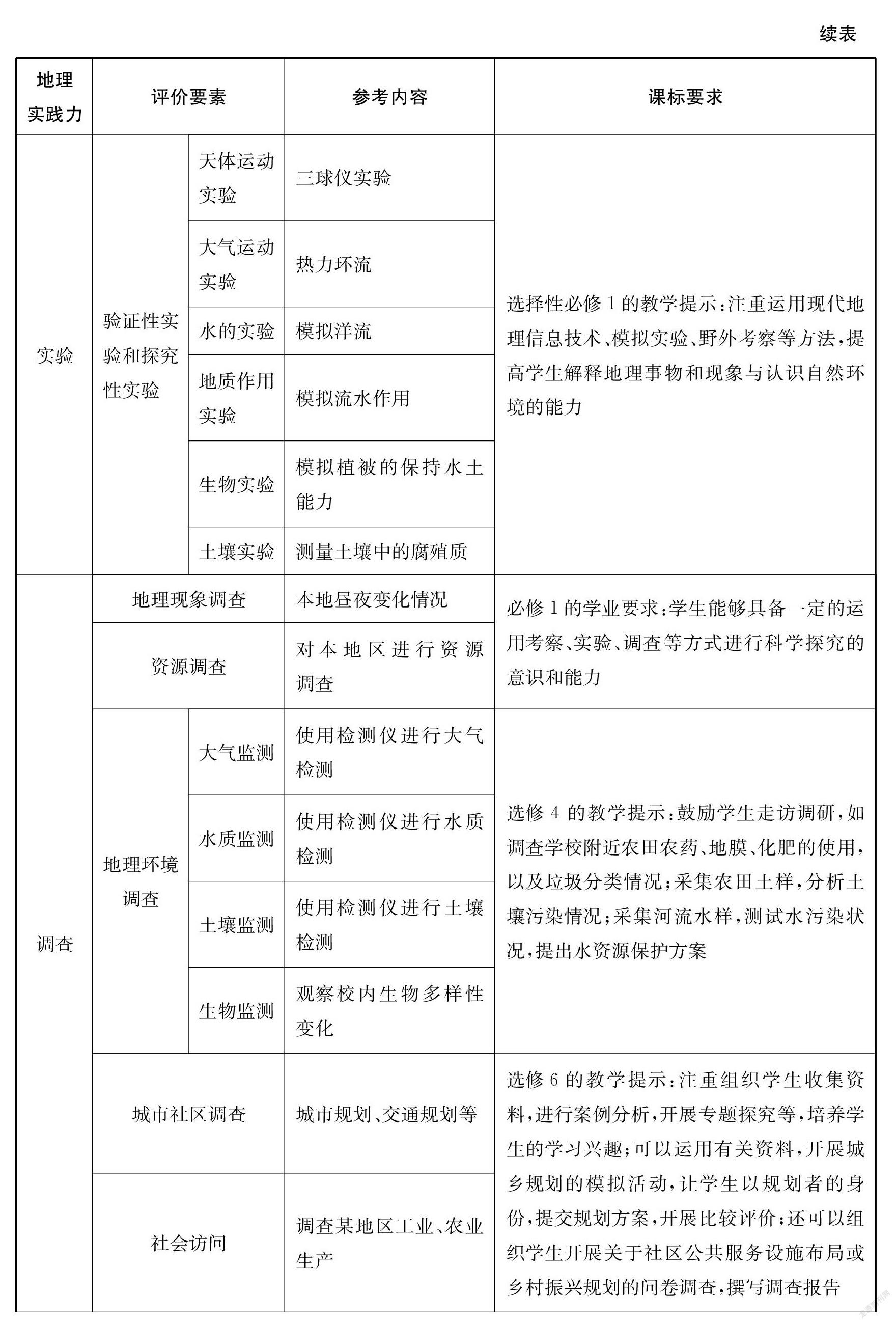

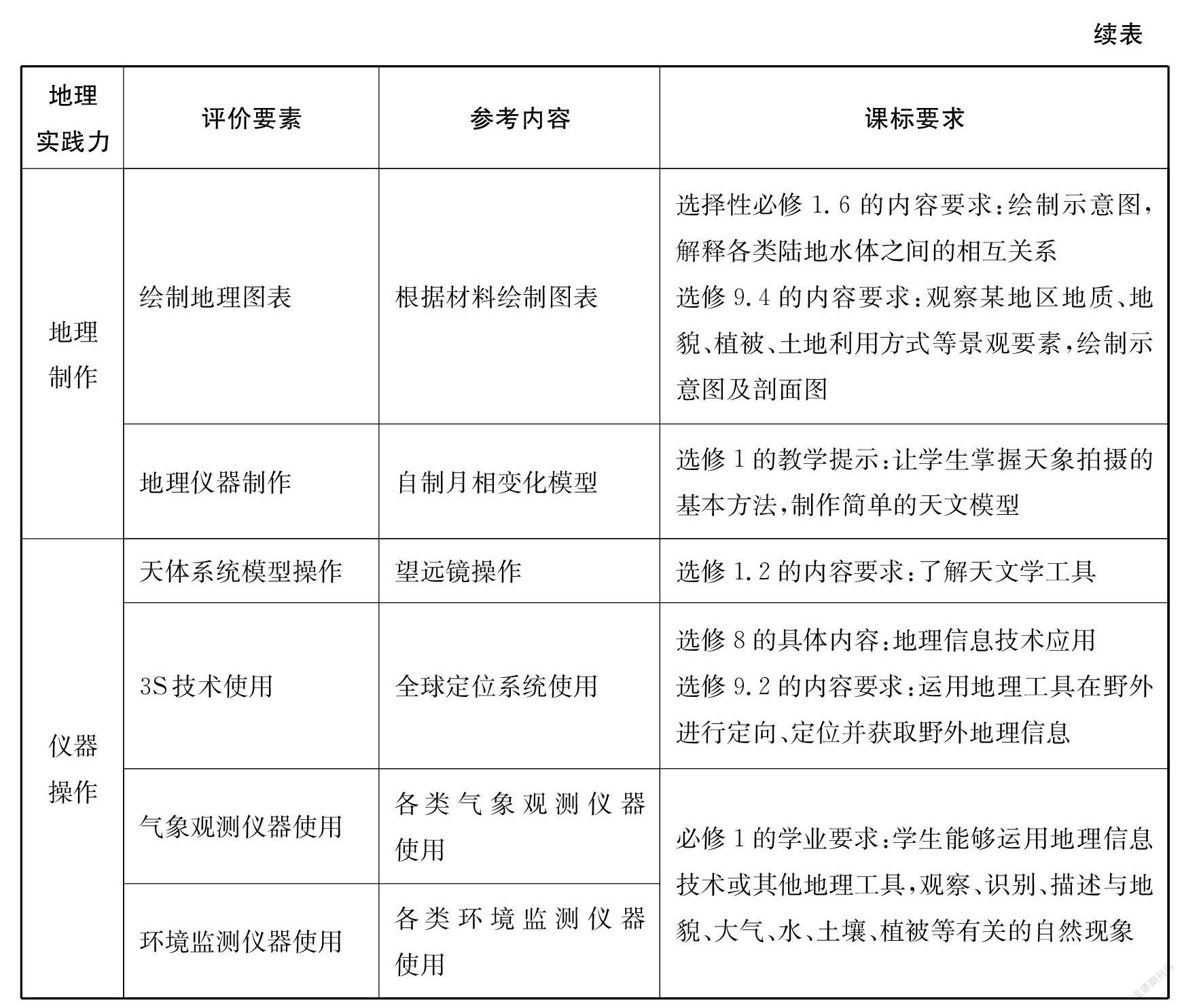

地理实践力包括考察、实验、调查能力,课堂讨论、合作探究、地理制作、仪器操作等也都属于地理实践力的范畴。新课标只提供了一种笼统的分类方向,没有具体的指导与评价功能。教师需要结合课堂实际情况、地理教学内容,以及学生地理实践活动场所等因素,进一步细化地理实践力及其评价要素、参考内容、课标要求等,形成地理实践力评价要素表(见表1)。学校可根据实际情况有选择地开展地理实践活动。

操作天体系统模型操作望远镜操作选修1.2的内容要求:了解天文学工具3S技术使用全球定位系统使用选修8的具体内容:地理信息技术应用

选修9.2的内容要求:运用地理工具在野外进行定向、定位并获取野外地理信息气象观测仪器使用各类气象观测仪器使用环境监测仪器使用各类环境监测仪器使用必修1的学业要求:学生能够运用地理信息技术或其他地理工具,观察、识别、描述与地貌、大气、水、土壤、植被等有关的自然现象二、高中地理实践力的评价标准制订

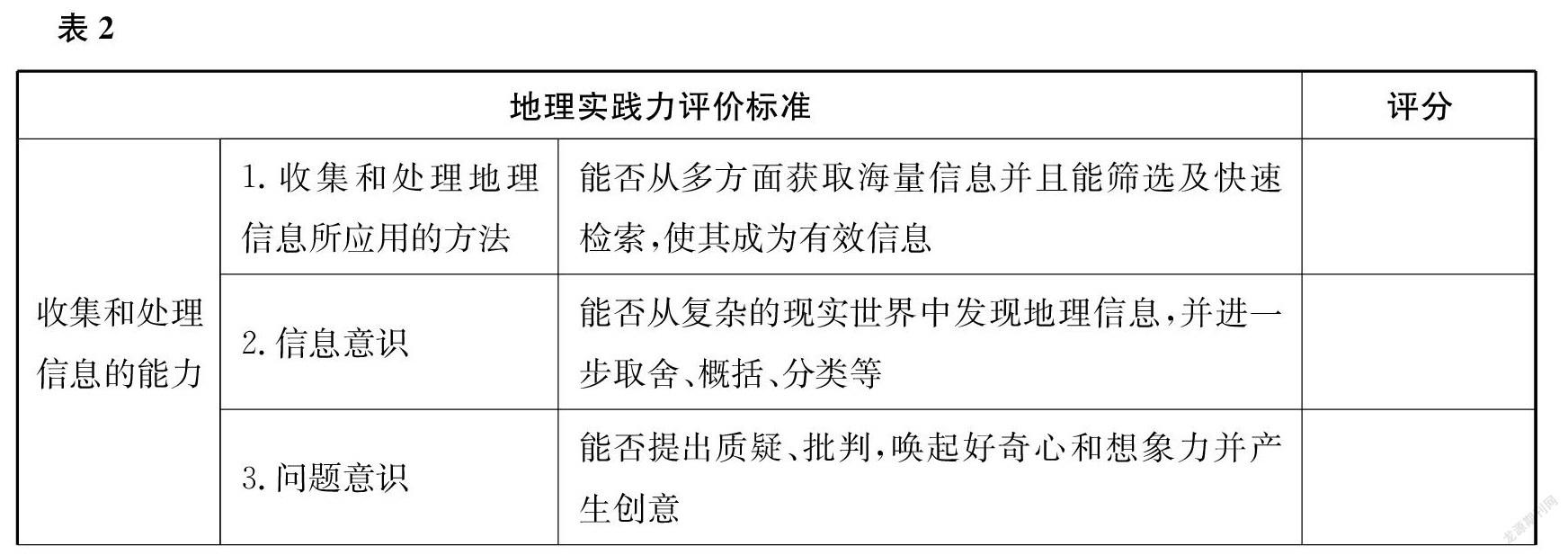

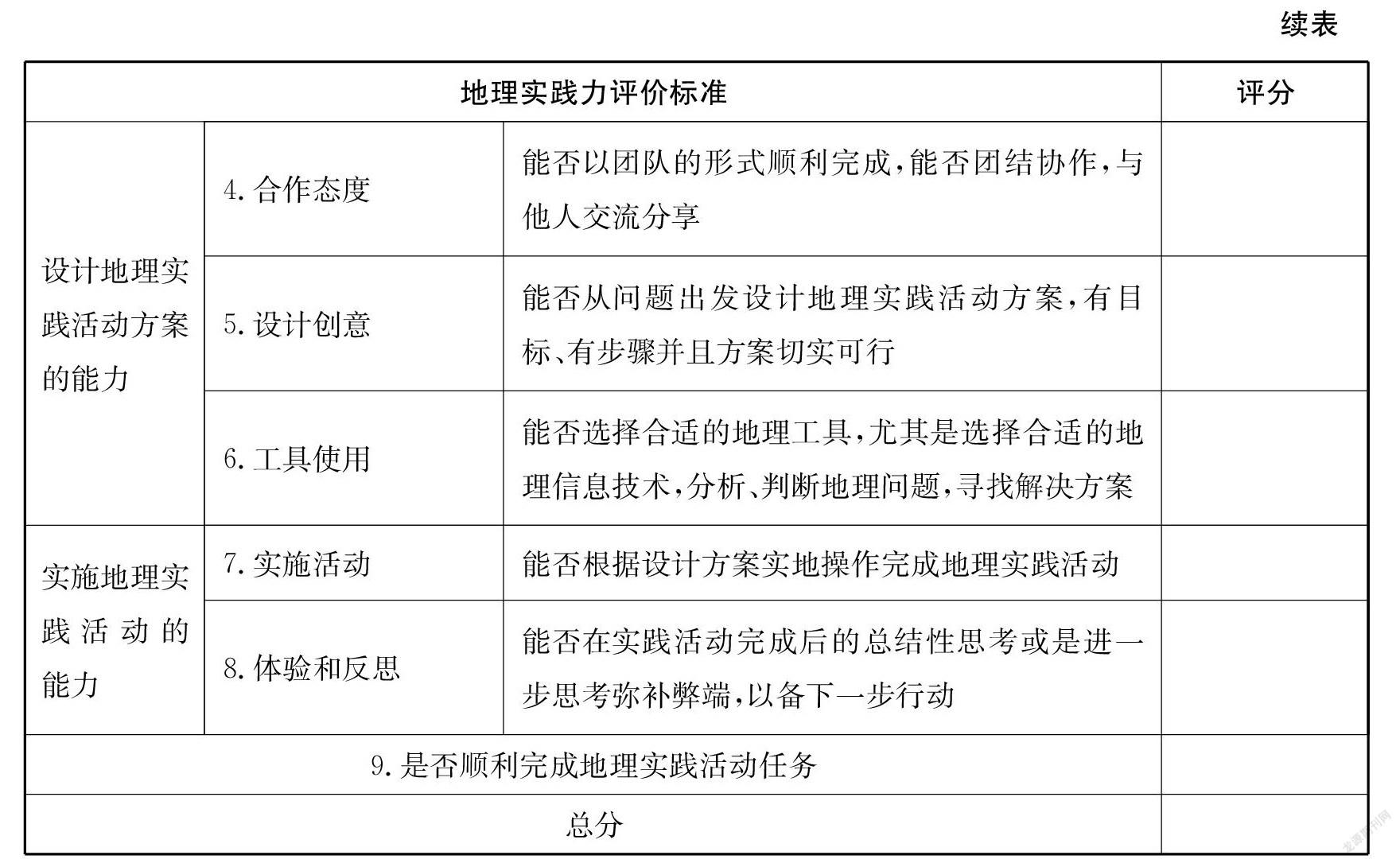

根据《普通高中地理课程标准(2017年版)解读》给出的地理实践力的评价要求及考查的维度,结合学校、学生等实际情况,教师可组织某项地理实践活动,参考新课标地理学科核心素养的水平划分,以及地理实践力水平的评分标准(见表2),选择上述某一项或者多项地理实践力的评价要素进行重点考查。教师可根据所要考查的地理实践力的评价要素重点关注学生在该方面的活动情况,结合评价标准,给予评分。

地理实践力评价标准评分设计地理实践活动方案的能力4.合作态度能否以团队的形式顺利完成,能否团结协作,与他人交流分享5.设计创意能否从问题出发设计地理实践活动方案,有目标、有步骤并且方案切实可行6.工具使用能否选择合适的地理工具,尤其是选择合适的地理信息技术,分析、判断地理问题,寻找解决方案实施地理实践活动的能力7.实施活动能否根据设计方案实地操作完成地理实践活动8.体验和反思能否在实践活动完成后的总结性思考或是进一步思考弥补弊端,以备下一步行动9.是否顺利完成地理实践活动任务总分考查一共划分为九个维度,每个维度都可以参考新课标中的地理实践力水平的标准评分:水平1(0—1分),水平2(2分),水平3(3分),水平4(4分)。根据总分,再结合地理实践力水平等级表(见表3)评判学生所处等级。

如此评价,地理实践力既内化为隐性的素质,又外显为具体的行为;既是一种意识、态度和品质,又是一种表现、能力和行为。

当然,这一评价体系尚存在一定局限:(1)各级指标无法涵盖地理实践力素养的所有表现;(2)各项指标设置比较粗糙,未体现各项指标的权重差异;(3)评价实施的过程中,受评价者的主观因素影响较大,其效度存在一定局限性。这些问题均需要在实践中进一步完善。

三、高中地理实践力的评价案例分析

《江苏省普通高中2018级学生课程调整方案》要求必修1、必修2安排20节以上地理实践课,在选择性必修1和选择性必修2中也是如此,而自然地理中要求开设地理实践课尤其多。因此,如何开展地理实践活动课,以及如何评价学生地理实践力也就显得尤为重要。新课标中新增了选修课程“月相”等教学内容,要求“观察并描述月相、月食、日食、潮汐等现象,并运用图表等资料解释其成因”。月相的观察适用于地理实践活动课程的开设。下面就以“月相”地理实践活动为例,来说明地理实践力评价体系的应用。

(一)评价内容

根据“月相”内容特点,从地理实践力要素中提取需要考查的能力,即学生的地理观察能力,活动设计、信息搜集以及实施活动及反思能力。

(二)活动要求

实践活动内容:观察月相。

课标要求:观察并描述月相等现象,并用图表等资料解释其成因。

参与活动人员:4—6人一组。

实践地点:学校操场、天文馆。

时间:农历初一至农历三十。

活动目的:(1)观察一个农历月中月相的变化规律;(2)理解月相变化的原因;(3)了解月相变化产生的影响。

活动主要器材:(1)借助天文馆仪器;(2)资料查询;(3)纸笔等绘图记录。

活动步骤与任务:(1)学生自主设计活动方案;(2)绘制月相图;(3)能够用语言和图片描述月相变化过程,分析成因时,能够重点把握日、地、月三者的位置关系;(4)可多方面获取相关信息资料,开展研究性学习,为进一步研究月相提供帮助。

(三)实施评价

提出地理实践活动要求之后,班级学生纷纷开展小组合作。笔者重点关注了M组和N组。M组学生选择每日观察月相,再搜集资料完成活动内容;而N组学生则相反,他们先搜集相关资料,然后有选择地观察月相。一个月后,两个小组均基本完成任务。由于各组学生有所差异,思考过程和实施任务的方法有所不同,因此,在方案实施过程中,这两组学生的问题意识的倾向有明显的差异。

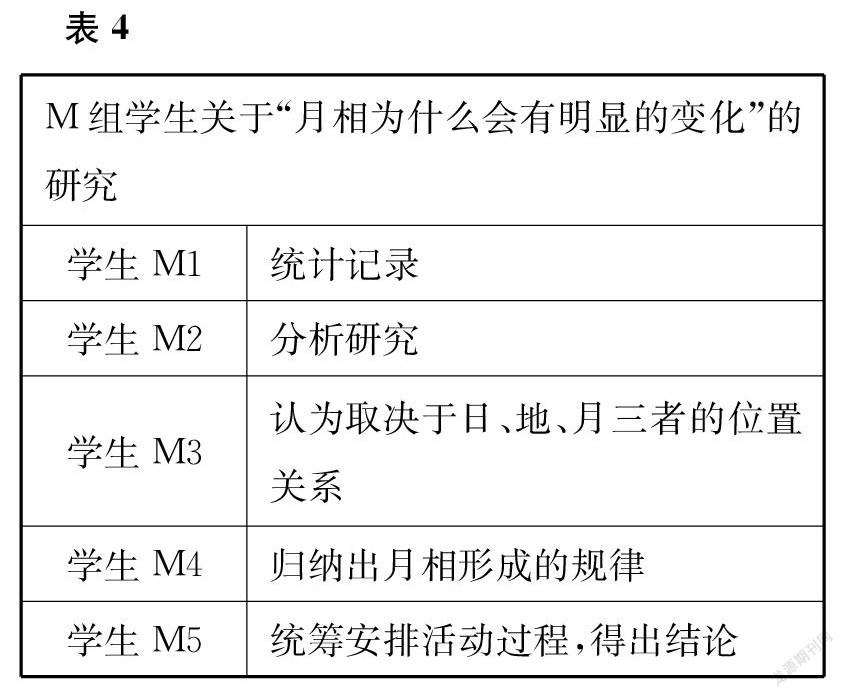

由于M组学生选择先观察后搜集资料,因此他们主要是在研究“月相为什么会有明显的变化”(见表4)。

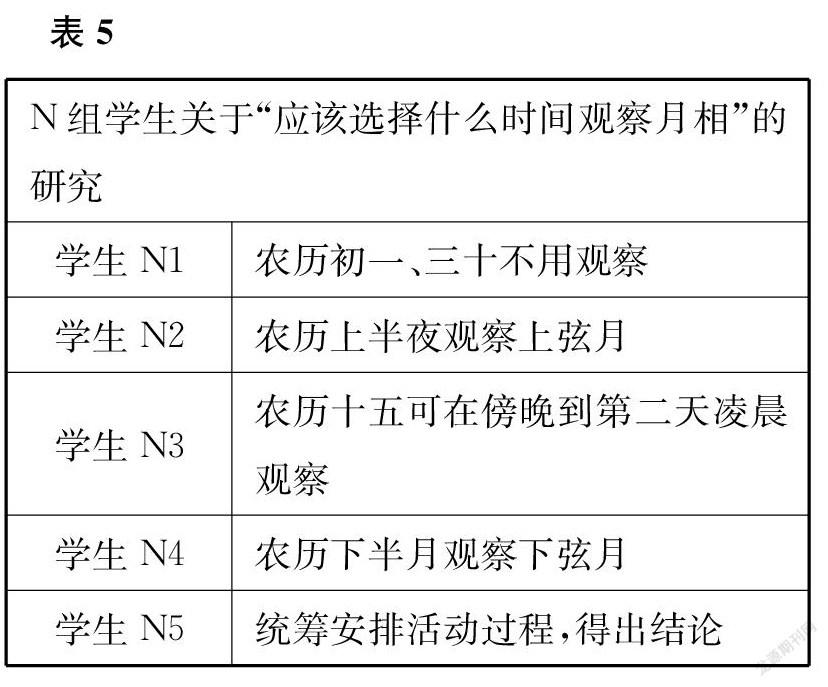

而N组学生选择先搜集资料,之后再确定观察时间,因此他们更关心的是“应该选择什么时间观察月相”(见表5)。

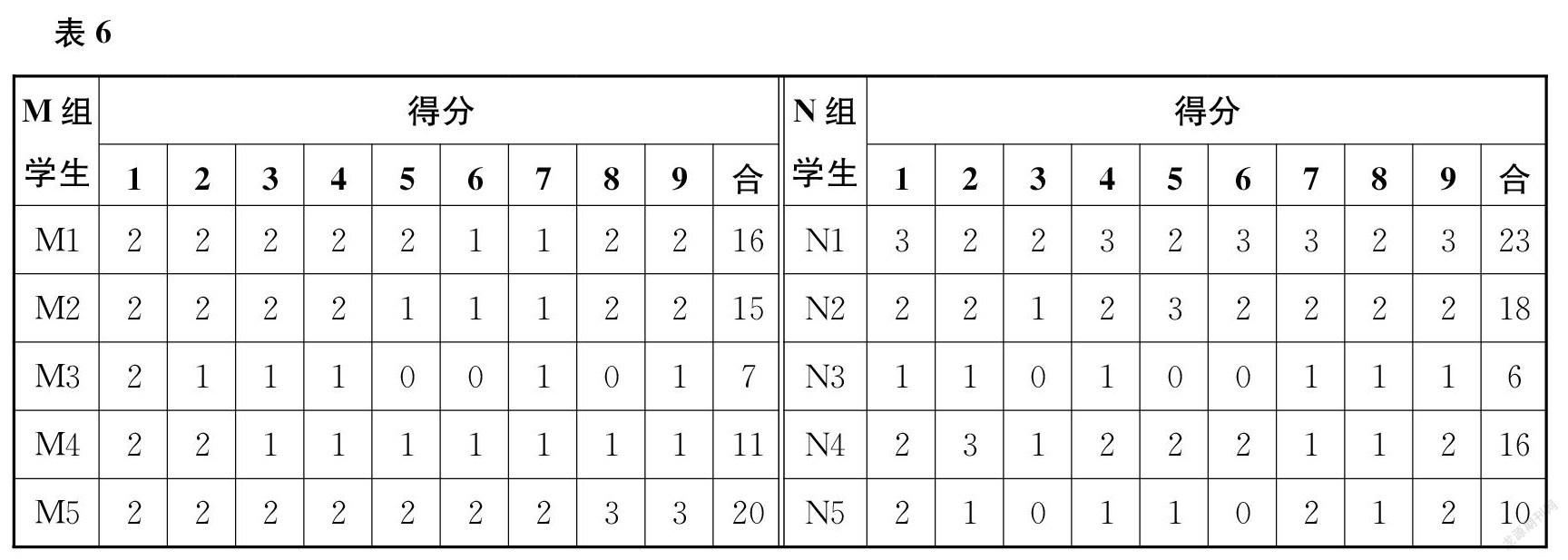

笔者根据地理实践力水平评分标准中的九个维度,对两组学生进行打分,详见表6。

从上述评价得分来看,学生的地理实践力优秀率为0,良好率仅为20%;就全年级而言,良好率还要更低,仅为14.11%,大部分学生处于中等及以下水平。由此可知,高中生地理实践力的总体水平还是比较低的。尤其在地理实践活动方案设计及实施过程环节中,许多学生呈现手足无措的状态,并且在实践活动中遇到问题第一反應不是思考,而是直接上网查。因此,在今后的地理实践活动开展过程中,应强化参与实施活动的评价设计。而在地理实践活动中,学生表现比较好的是信息的搜集和处理,能在海量的信息中通过筛选和取舍,选择自己所需要的信息,并应用于地理实践活动中。在总结和反思中,学生的表现差异依旧明显。虽然大部分学生能基本完成任务,理清地理原理或规律,但是还有不少学生未能完成任务,或者处于似懂非懂的状态。因此,教师不仅要关注学生地理实践活动的过程,更应关注活动的结果,并且针对活动中的缺失或不足,做好指导和弥补工作。

地理是一门实践性很强的学科,尽管地理信息技术的不断进步,大大提高了地理野外考察、研究的速度和精度,但是考察、实验和调查终究不可取代。而在这些行动中表现出的行为能力和意志品质,在很多课堂教学中难以实现,因此,地理实践力的提升需要师生共同努力,通过创设真实情境,拓宽课堂形式,让学生不断得到训练和强化,并且通过合理的评价体系扎实地、可操作地落到实处,使地理实践力真正“落地”。

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划2016年度课题“基于地理实践力培养的高中开放性课堂研究”(编号:Ca/2016/02/13)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1] 韦志榕,朱翔.普通高中地理课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] 吴芸.高中生地理实践力评价研究[D].武汉:华中师范大学,2018.

[3] 赵玉.高中生地理实践力评价方案研究[D].南京:南京师范大学,2017.12-13,54,55,68