利用等号教学渗透小学生的代数思维

2019-09-10朱敏君

朱敏君

【摘要】在算术中,“等号”是数与代数中重要的关系符号,它代表运算,表示结构与关系。一年级是等号概念形成的关键时期,教师要重视等号的本质含义教学,为学生各个学段的衔接打好基础。

【关键词】一年级;等号教学;代数思维

“等号”是小学生学习数学算式的开始,它以两根一样长的横线形象地表示了等号两边的量是相等的,揭示了等号的本质含义。然而,在一年级这个等号概念形成的重要时期,大多数教师往往只关注等号的算术意义,忽略了其代数意义。2018年9月,笔者在正式教学前,对新接一年级2个班的学生做了等号意义的学前调查。

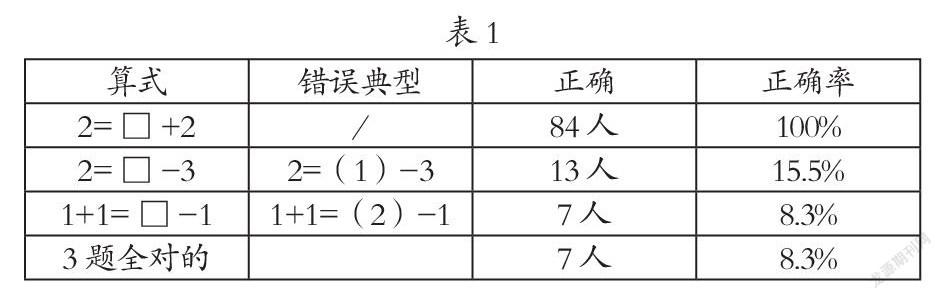

具体的题目为2=□+2, 2=□-3,1+1=□-1。测试结果如想象般糟糕。参与测试的是笔者任教的2个班级的共84人,具体答题情况如表1所示。

第1题和第2题属于同一类型的测试题,都是考查学生对等号可逆性的理解。不同的是,第1题是加法题,第2题是减法题。结果很显然,对于加法题目,正确率达到了100%,可见学生算术思维的成熟度。而同样是求关于结果为2的算式,第2题的正确率却只有15.5%。学生觉得结果就应该写在算式的最后面。至于第3题,除去8.3%的正确解答的7人,其他人一律写了“2”,清楚地反映出学生对等号代数意义的零认识。

一、适时引入,初步感受等号“关系性”

1.教材: 已有编排,衔接略有偏失

学生首次接触等号是在第二单元认识了1~5的数后,在《比大小》中与大于号、小于号同时学习的,这是以“等号的关系性质”而引入的。等号的第二次出现,是在学习《加法的认识》一课中。而此时,教师和学生都只重视加法的意义教学,等号则被一笔带过,以致在后续的学习中,学生更多的是在运算中接触等号,从而只关注了等号的算术意义。

2.实践:重设情境,初步感受等号的关系性

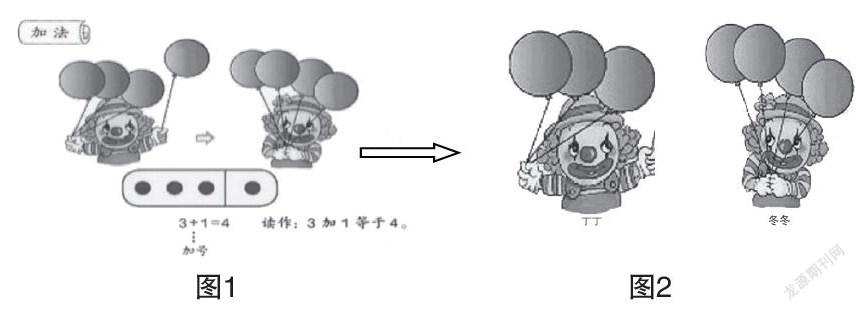

等号虽然在《比大小》一课,就表现了它的关系性,学生也易于接受这种数与数的表征关系,但在《加法的认识》一课,才在表现形式上发展到算式与数,直接带来了等号含义的变化。例如,如图1所示,在这个例题的教学中,多数教师会通过动画或身体语言帮助学生理解加法的意义,即合并。众所周知,加法的意义学生在幼儿园甚至更早便已完全理解了。因此,不妨在这节加法课里,重整问题情境。

根据加法和等号的本质含义,教师可以借助比大小来帮助学生初步感受等号的关系性,改编如图2所示。具体如下:先让学生比较谁的气球多?再追问:“怎样才能让两个小丑的气球数量一样多?”根据学生回答“再加1个”后,教师可继续追问:“你是怎么知道丁丁和冬冬的气球一样多的?”

在这个过程中,学生先在3和4的大小比较中建立了关系,而后又在左边的数量与右边的数量是相等的关系中,理解了“3+1=4”,明白了算式与数其实也是在比较中得出的结果,从而感受到了“=”的关系平衡。

二、数学实验,丰富等号“平衡性”体验

一年级的小学生认为,等号就意味着后面是答案,忽略了等号的关系性质。因此,教师可以借助生活中喜闻乐见的原型,通过丰富的实验活动,增强学生对等号平衡性的体验,促进其对等号关系性的理解。

例如,数字天平(见图3)是基于生活中跷跷板这一原型的数学学习工具,教师可以借助跷跷板的平衡经验帮助学生理解等号两边的平衡性。数字天平的两边各有数字1~10、挂钩和多块相同的重量板,在相应的数字挂钩上挂重量板就对应数字几。

1.跷跷板:激活平衡经验

在教学中,教师可以跷跷板作为引入,让学生畅谈跷跷板的游戏经历,通过生活中的原型,激活学生平衡的经验,从而引入数字天平,让学生明白当数字天平两边一样时,天平就会平平的,保持平衡状态。

2.数字天平:多层推进平衡感受

这是实验的重要环节。学生将在多重活动中学会用等式来表征平衡。

第一步,给学生两块重量板,让学生感受数与数的平衡。在学生初步体验数字天平玩法的同时,教师在教学时要遵循由不平衡的“﹥”或“﹤”到平衡的“=”的顺序。同时,让学生及时记录天平的平衡状态,如“4﹥3”“3﹤5”,再到“5=5”等。第二步,給学生三块重量板,让学生体验算式与数的平衡。在这个过程中,教师要注意两种形式的变化,即算式在左数在右,算式在右数在左,并用算式来表示。第三步,给学生四块或更多的重量板,让学生体验算式与算式的平衡,并用算式表示。学生在参与制造平衡的数学实验中,积累了丰富的活动经验,并构建了初步的平衡表象。

3.图示天平:建立平衡模型

以数字天平实验为支撑,让学生根据图示天平表示出天平两边的平衡状态,写出相应的等式。从数到式子,再到图形或符号,在列出等式的过程中,学生会不断地进行符号化的表征,巩固等号两边的平衡关系。

三、建立联系,突破等号“可逆性”

在现行的人教版低年级教材中,编者已有意识地在不同阶段的练习中分散编排关于等号性质的习题,逐步渗透、培养代数思维。

1.教材:渗透少而散

教材中对显性的素材渗透少而散,第一次出现数与式的比较是在《10的加减法》后。但较教材之前,由浙江教育出版社出版、浙江省基础教育课程教材开发研究中心编写的《数学课堂作业本》比教材出现的早,在《0的加减法》后就出现了算式与算式之间的大小比较;《口算训练》则出现的时间更早,难度更高,刚学习了《5的加减法》就带来了形如“2=□-3”的习题,给教学带来更大的挑战。因此,面对教材和习题的不同步,教师要挖掘教材中的隐性素材,为学生正确理解等号搭建平台。

2.实践:挖掘隐性素材

(1)在比较中搭起理解的桥梁

在习题中,算式与数、算式与算式的连线题就是等号关系性理解的隐性素材。如下习题,在教学中我们只要比平常多问几遍“为什么要这么连,还可以怎么表示”,让学生在“独立连线—解释原因—等号连接”三个步骤的教学中,感悟到等号就像连的线用来描述两个算式或算式与数的等价关系一样,因为等价所以相连。

(2)突出互逆运算

等号作为关系符号,还具有可逆性。在一年级教材里,对于数的加减法,除了以“合并”引入加法,“取走”引入减法外,还用数的分解与组合模型来表示加减。从数的分成和组成,到加法和减法的运算,都以四个等式的形式同时呈现,这些都有助于学生认识到加法和减法运算的互逆关系。互逆运算的同时呈现,有利于学生看到运算之间的关系,也有利于学生认识等号的关系性。这样的渗透和准备,大大方便了简易方程的解法。

四、变换形式,多维度建构等号“结构性”

在课堂教学中,教师要常新、善变,通过原题目延伸出更多具有相关性、相似性的新问题。

1.等式变形:变化中明确本质

低年级学生由于受年龄和思维特点的影响,会觉得习题呈现方式的改变有一定的难度。如4+3=□+□,学生往往就在第1个方框填7,后一个方框随便填。因此,在变换等式的形式中,让学生在结构中明确关系就很有必要。

在教学中,教师可以让学生多接触结果在左的等式结构,如A=□+□,A=□+□-□等,从而帮助学生打破结果一定在等号右边的观念。同时,教师也可以让学生多接触算式与算式的等式结构,如□+□=□+□等,帮助学生建立把两个算式看作一个整体的概念。通过变式训练,学生在不断进行概括和比较中会提高对等式的理解。

2.图形等式:符号化抽象出本质

张天孝教授认为,要让学生真正理解等号,需要学生形成把等式看作一个整体结构的观念,特别是让图形参与到计算过程中去。

例如,已知○+□=5, □+△=8, ○+□+△=10,

则○=( ),□=( ),△=( )。

比较直观的方法,就是在解题中将前两个算式看作一个整体来变形处理,再运用代入法代入到第3个算式中,求出第3个图形代表几。具体为 +△=10,用5代替○+□,求出△=5。同理,也可将第2个算式代入第3个算式中求出○。在推算的过程中,学生会理解等号表达的是图形与数之间的关系。

郑毓信教授在探讨小学数学教学的主要改革方向时提到,应当以“代数思维”作为小学算术教学的基本指導思想。教师作为学生发展路上的引路人,在整个算术教学中,都应充分挖掘小学数学教材中代数思维的“雏形”,让学生学会用代数思维思考算术和问题,让小学数学的算术教学也“居高临下”。

【参考文献】

中华人民共和国教育部.全日制义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2011.