关于数学课堂对话品质的研究

2019-09-10吴卓

吴卓

摘要:课堂教学中,对话是激发学生主动学习,促进师生积极参与、交往互动、共同发展的重要手段。但对话的内在品质(如思考深度、交互程度等)有高有低。当下日常的小学数学课堂教学中,存在着很多低品质的对话,主要表现为“一问一答式”对话和“自说自话式”对话。在分析其产生的原因,指出高品质对话的内涵的基础上,提出高品质对话的实施策略:基于平等的关系,建立对话的规则;通过观点的澄清、有效的回应、及时的归纳三个步骤层层推进,实现高品质的对话。

关键词:小学数学对话品质澄清回应归纳

苏格拉底的“产婆术”强调,教育不是由外而内的,不是灌输、注入、训练、铸造的过程;而是由内而外的,是将儿童心灵中的智慧不断引出、发展的过程。苏格拉底并不向学生传授各种具体的知识,而是通过问答、交谈、争论等形式的对话,一步步引导学生自己展开思索,自己得出结论。

一些教师常常抱怨道:“我已经讲了很多遍,学生怎么还是不会?”他们没有清醒而深刻地认识到学习方式对于学习效果的意义与价值。美国学习专家爱德加·戴尔在“学习金字塔”理论中指出,学习效果在30%以下的学习方式都是被动学习,而学习效果在50%以上的学习方式都是主动学习。课堂教学中,对话是激发学生主动学习的基本手段。

《义务教育数学课程标准(2011年版)》在“课程基本理念”中指出:“教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。有效的教学活动是学生学与教师教的统一,学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者与合作者。”课堂教学中,对话是促进师生积极参与、交往互动、共同发展的重要手段。对话的品质直接影响着学生能否真正地成为学习的主体,教师能否恰当地起到组织、引导与合作的作用。

课堂教学中的对话,看上去很简单,就是“你说一句(段),我说一句(段)”。然而,其内在品质(如思考深度、交互程度等)有高有低。回到当下日常的小学数学课堂教学,可以发现存在着很多低品质的对话。对此,如何做出改变,提升小学数学课堂教学中对话的品质呢?笔者尝试对此进行分析并给出具体策略。

一、小学数学课堂教学中低品质对话的表现及产生原因

(一)表现

1.“一问一答式”对话。

“一问一答式”对话是课堂教学中最为常见的师生之间的低品质对话。教师提出简单、封闭(答案明显)的问题,学生说出教师期待的答案,而没有经历深度思考。也就是说,看起来学生准确地回答了教师提出的问题,实际上学生仅仅是“补白”了教师的想法。

例如,一位老师执教的《小数的意义》一课教学片段——

師(课件操作)老师步行了一天,点开软件,收到一个——

生红包。

师(课件操作)有多少钱啊?点开看看——

生有0.1元。

师是的。那0.1元就是多少钱?一起说——

生(齐)1角钱。

……

2.“自说自话式”对话。

“自说自话式”对话是课堂教学中较为常见的师生之间的低品质对话。教师提出值得深度思考的问题,学生说出自己的想法,但是没有说出教师期待的答案。这时,教师或者没有听懂学生的想法,或者不知道怎样回应学生的想法,于是就不顾学生的生成,而径直说出自己的预设。这使得学生的真实问题没有得到有效的解决,学生的真实认知没有得到很好的提升,对话缺少了交互性。

例如,同一位老师执教的《小数的意义》一课另一个教学片段——

(教师让学生想办法在一个长方形中表示出0.3元。学生活动。)

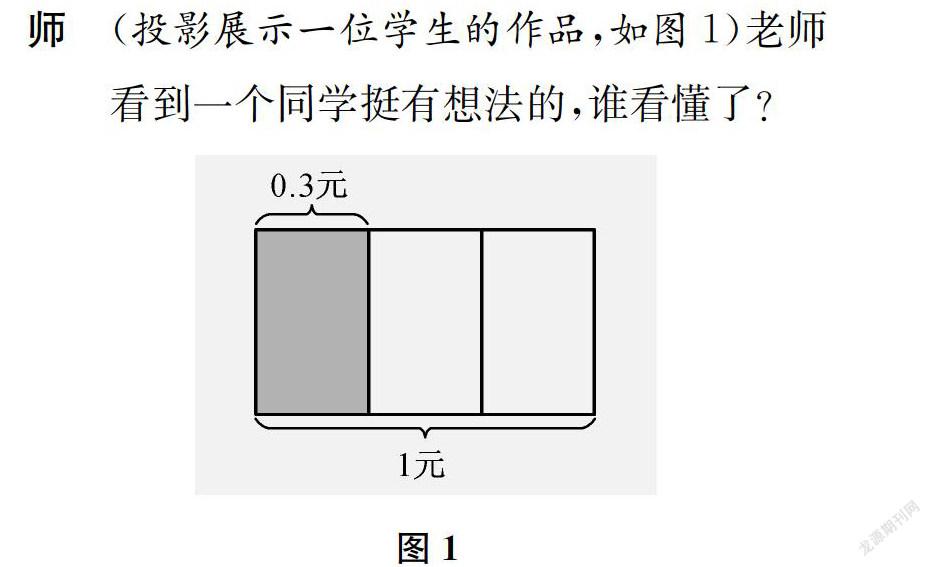

师(投影展示一位学生的作品,如图1)老师看到一个同学挺有想法的,谁看懂了?

生他把1元平均分成三份,取走其中的一份,表示的是0.3元。

师把1元平均分成三份,取走其中的一份,可以表示0.3元吗?

生不行,这样分的话,一共0.9元,还差0.1元。

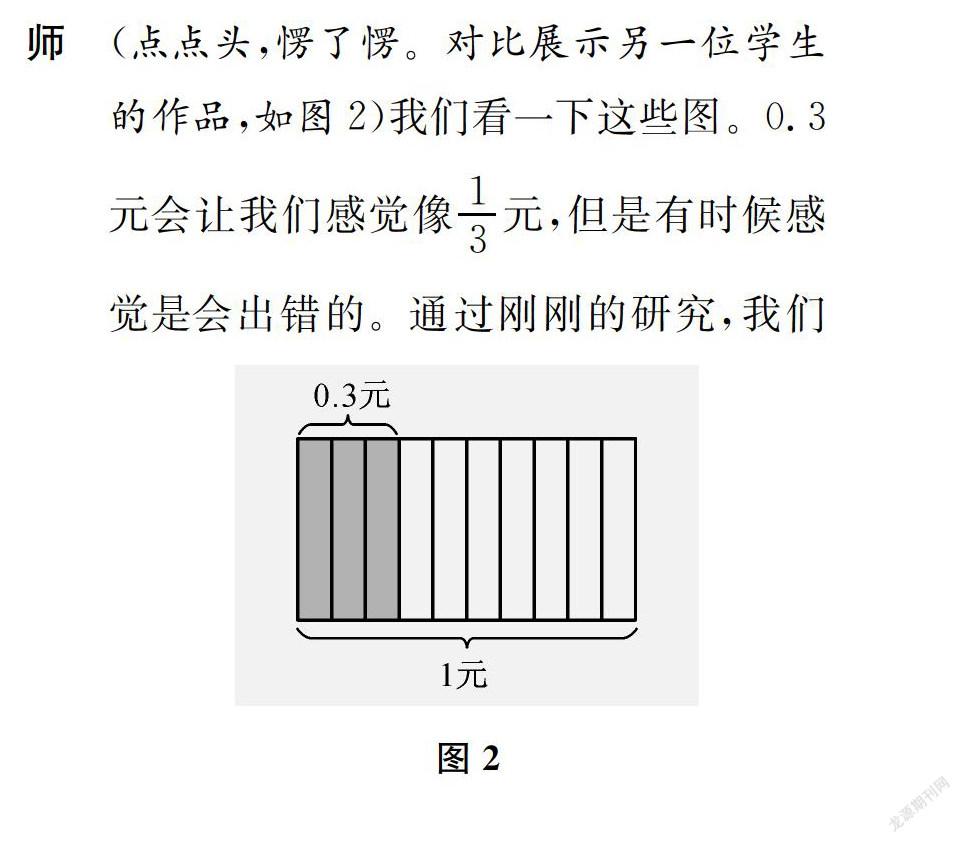

师(点点头,愣了愣。对比展示另一位学生的作品,如图2)我们看一下这些图。0.3元会让我们感觉像13元,但是有时候感觉是会出错的。通过刚刚的研究,我们

发现0.3元其实是310元。

……

此外,“自说自话式”对话更是常常出现在学生之间:无论全班交流还是小组交流,都会有学生只顾着表达自己的想法,而不注意倾听同学的发言。

(二)产生原因

小学数学课堂教学中,低品质对话产生的原因,除了教师在理念上依然觉得通过一问一答甚至直接讲授的方式把知识传授给学生,比通过高品质对话的方式引导学生经历探索过程更为高效之外,更主要的是教师的对话能力不足,不理解高品质对话的内涵,不知道如何回应学生即时生成的真实想法,不知道如何将学生的思考引向深入,不知道如何将不同的思考进行整合。

二、小学数学课堂教学中高品质对话的内涵及实施策略

(一)内涵

小学数学课堂教学中,高品质的对话应该围绕学习目标展开,通过师生之间的提问、回答、陈述、回应、引导、提示、补充、纠正等,以及不同想法之间的碰撞、融合、优化、创生等,促进学生深度思考,寻求、获得数学问题的充分解决以及数学概念、原理、方法的本质(而不只是在外围绕来绕去)。

(二)实施策略

1.建立对话规则。

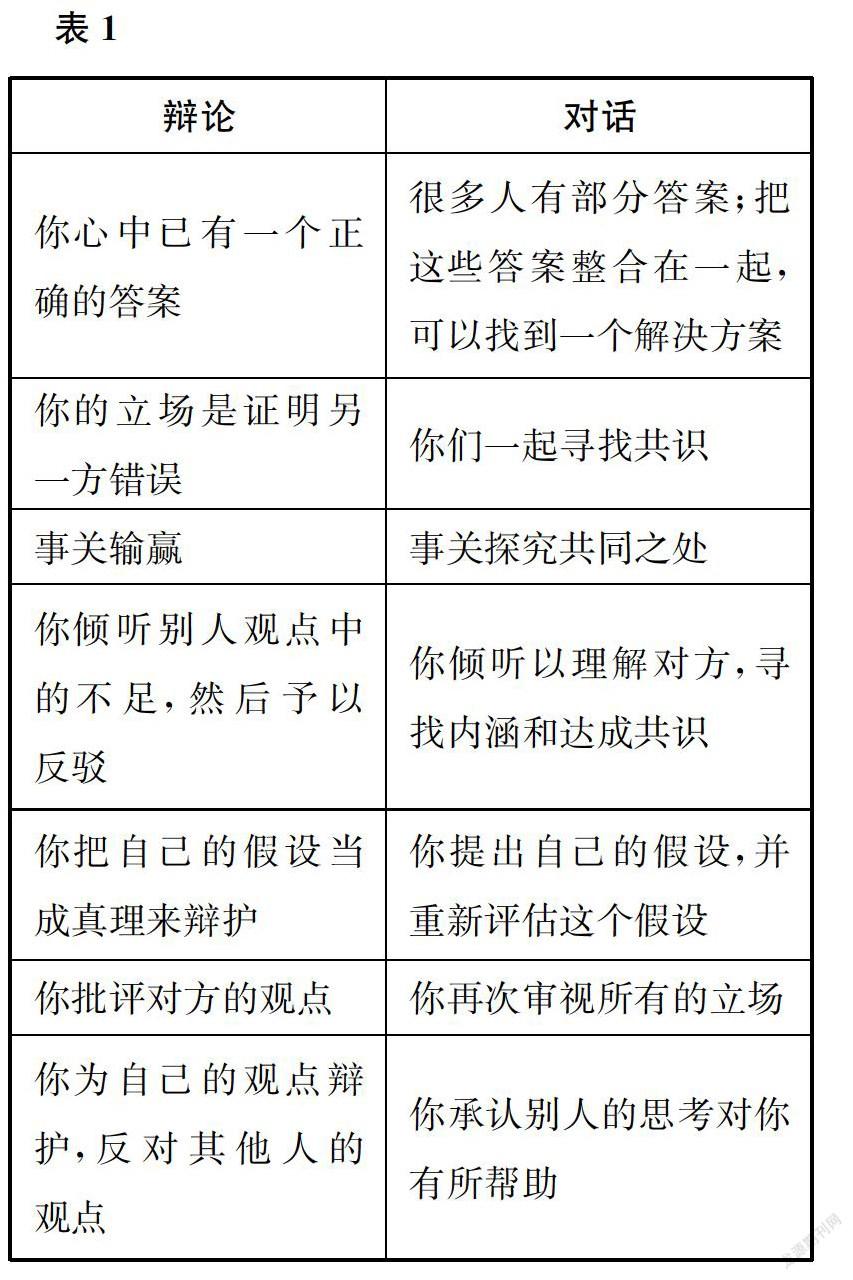

通过对话和辩论的比较(如表1所示),我们不难发现,对话强调在分享观念的同时,努力寻求共识,探究共同之处。因此,对话时,个体应该倾听、理解对方的观点,从而找到彼此之间的异同,促进共识的达成;还应该审视自己的观点,承认别人的思考对于自己的帮助。

作为高品质对话的有效保障,建立的对话规则不宜太多,最好不超时7条。例如:(1)一次只有一个讲话者;(2)我们在讲话前先思考;(3)我们说清楚自己要表达的意思;(4)我们为自己的观点陈述理由;(5)我们可以不同意,但要说出“为什么”;(6)我们愿意接受挑战,愿意讨论更多办法;(7)我们相信每一个观点都是有价值的。

制订了对话规则后,教师还应该经常在具体的对话中检查、反馈规则的实施情况,从而促进规则的落实,进而促进学生意识和习惯养成。具体地,在对话中,如果学生违反了规则,可以及时叫停、提醒;在对话后,可以通过提问,如“刚才的对话好在哪里?”“哪些方面可以做得更好?怎么做?”“下次对话应该注意些什么?”等,促进学生反思规则的实施情况。

2.层层推进对话。

有了对话的规则后,我们可以通过层层推进的方式实现高品质的对话。

首先,通过观点的澄清,奠定高品质对话的基础。对同一句话,不同的人可能有不同的理解。只有正确理解了对方表达的观点,才可能给出有效的回应。所以,无论师生对话还是生生对话,首先要进行观点的澄清。在对话中,教师或学生可以通过“什么是……?”“你能解释一下……吗?”“……的意思是?”“你能说一下关于……的例子吗?”等问题,请对方或第三方澄清所表达的观点。

例如,罗鸣亮老师执教的《口算乘法》一课教学片段——

师乘法口诀为什么只编到九?

生我觉得不一定是到九,而是两位数、三位数、四位数、五位数……都可以乘,只是我们还没学到。

师二年级还是编到九,三年级呢?

生三年级可能就学两位数的乘法。

师往下编对不对?六年级呢?

生就学五位数的乘法。

师就编五位数的?

生就是如果接着往下编的话,后面的数多的是,编100个都行!

师他说的话你听懂了吗?

生(齐)听懂了。

师(对第三位学生)他在说你呢!后面的数多的是,怎么办呢?

生(第三位学生)现在发现的好像是太多了,但是再大的数也就没意义了。

生我觉得,不编是因为现在是九九八十一,但如果是九(乘)十,(那么)九十九十,还有一个是重复了。

生因为每个数都是由0、1、2、3、4、5、6、7、8、9组成的。

师你听懂了吗?

生我听懂了。

师你听懂了什么?

生我听懂了数都是由数字0到9组成的,所以下面就不需要编了。

……

这里,罗老师不断地问学生“你听懂了吗”“你听懂了什么”,引导学生澄清所表达的观点,促进学生正确理解对方表达的观点。

其次,通过有效的回应,实现高品质对话的推进。高品质的对话需要通过双方相互的回應,实现观点的碰撞、融合、优化、创生等,将学生的思考引向深入。这是对话中最难的一个环节。我们可以提出探究性问题,如“你觉得结论(规律或答案)是什么?”“你怎么验证或说明它?”等,引导学生提出问题、解决问题、找出规律、发现结论;可以提出批判性问题,如“是真的吗?你的理由是什么?”“真的只能这样吗?”等,促进学生更加辩证、理智地看待自己与别人的观点;还可以提出拓展性问题,如“关于这个问题还能有其他的方法吗?”“你认为接下来会发生什么?”等,帮助学生发现更多有价值的观点。学会这些提问方式,也就是学会了不同的思维方式,可以丰富学生对数学问题解决以及数学概念、原理、方法的认识。

例如,罗老师执教的《口算乘法》一课另一个教学片段——

(教师出示“我会想”牌子背后的算式:20×3=。)

生20×3=60。

(全班学生鼓掌。)

师你们那么冲动地给掌声,都不问问他是怎么想的吗?

生不用。

师为什么不用?

生因为我们直接算:先把0盖住,2×3=6,6后面加上一个0,就是60。

师(对第一位学生)你是这样想的吗?

生(第一位学生)是的。

师谢谢他帮你讲,对不对?朝他微笑一下。(稍停)还有不一样的想法吗?

……

教师提问,学生回答,全班鼓掌,这是课堂教学中非常熟悉的镜头,可是鼓掌的学生真的听懂了吗?真的认同了吗?未必!这里,罗老师利用批判性问题,促进学生更加辩证、理智地看待自己与别人的观点,接着又利用拓展性问题,帮助学生发现更多有价值的观点。

最后,通过及时的归纳,保证高品质对话的实效。课堂教学中,对话的最终目的是将不同的思考进行整合(达成共识),寻求、获得数学问题的充分解决以及数学概念、原理、方法的本质。所以,在通过层层推进的对话将学生的思考引向深入后,要及时在比较的基础上对不同的观点进行归纳。具体地,可以通过“这些结论有什么相同和不同的地方?”“看上去不同的方法,有什么共同的地方?”“看上去相似的方法,有什么不同的地方?”“哪一个结论更好?为什么?”“你更喜欢哪一个方法?理由是什么?”等问题,引导学生寻找彼此之间的共性和差异,对结论和方法进行优化和创生。

明确了上述实现高品质对话的策略后,教师还应该引导学生通过不断实践,练习应用这些策略,从而加以巩固、内化,形成能力。在对话中,除了针对具体内容,自然地集中练习多个策略,还可以设计相应内容,刻意地专门练习一个策略并穿插间隔练习各个策略,体会它们的差异并学会灵活地运用。此外,在对话后,还要反思对话的过程,总结过程中的得失,积累更多的经验。

参考文献:

[1] ﹝英﹞伊恩·史密斯.学习性评价行动建议200条(小学版)[M].剑桥教育(中国),译.北京:教育科学出版社,2016.

[2] ﹝英﹞罗伯特·费舍尔.创造性对话:课堂里的思维交流[M].刘亚敏,译.北京:社会科学文献出版社,2014.

[3] ﹝美﹞彼得·C.布朗,亨利·L.罗迪格三世,马克·A.麦克丹尼尔.认知天性——让学习轻而易举的心理学规律[M].邓峰,译.北京:中信出版社,2018.