对《宋朝科举考试图》的质疑与探究

2019-09-10赵海明

赵海明

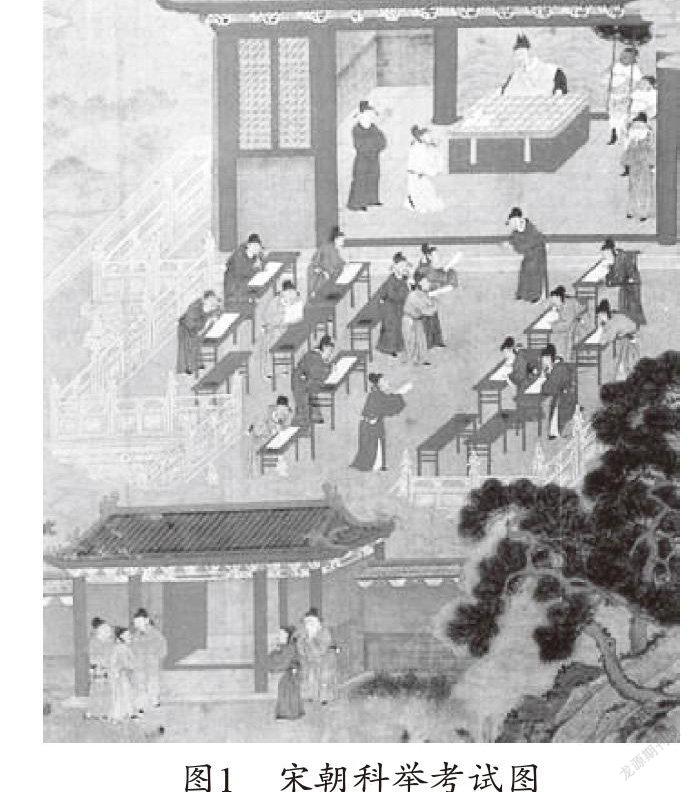

部编本《中国历史》七年级下册《北宋的政治》一课,介绍了宋朝的科举制度,并附有彩绘的“宋朝科举考试图”(如图1)[1]。对于此幅插图,有学生认为,图中人物衣着华丽,制式官化,与印象中寒窗苦读的士人形象相去甚远;考生站着考试,甚或打拱作揖,纪律松懈甚至稍显混乱,与印象中戒备森严的考场实难相符。总之,不像是在进行科举考试。问题之下,笔者也顿生疑窦,在先行查阅有关资料之后,决定和学生一起进行探究。

一、拓展信息补征

笔者精心摘编了相关学者的研究成果,印发给学生阅读,并建议他们详细了解宋代科举后,再重新审视这幅图。

材料一:宋朝省试,在考试前一天排定座次并张榜公布;开考前,由监门官按姓名引入,依榜就座,不得调换。此后殿试、解试也实行按榜就座制的办法。如真宗大中祥符元年(1008)殿试,就在崇政殿廊,排列好座位,标明考生姓名,让考生依次就座。

——摘编自张希清《中国科举制度通史·宋代卷》[2]

材料二:考生进场考试之前,必须经过严苛的搜身。有时携带擦拭笔砚的布巾,穿色彩鲜艳的衣服都会被认为有挟带的嫌疑。在考场内,考生不许交头接耳,互通消息。有的考生想要喝水,只能喝用来研墨的水。

——摘编自张利《宋代科举考试防弊措施》[3]

材料三:“传义”指在考场上遥口相授或传递文字。宋朝防止传义的办法,一是实行“间隔就座,稀次设席”,这样就不容易遥口相授或传递文字了;二是派官员和士兵在考场巡查,禁止私相传授,并严惩监管不力者;三是取消违反传义之禁者的考试资格, 终生不得参加科举。

——摘编自张希清《中国科举制度通史·宋代卷》[4]

材料四:太祖皇帝既定天下,鲁之学者始稍稍自奋,白袍举子,大裾长绅,杂出戎马介士之间,父老见而指以喜曰:“此曹出,天下太平矣。”

——(北宋)晁补之《张穆之〈触麟集〉序》[5]

(宋太宗端拱二年进士王言彻)时有事泰山,汾阴郡守例以子弟奉表,得推恩授官。言徹独遗僚属以行,曰:“吾子孙但衣白袍入举子场足矣。”子千仞、公佐,孙景纯,皆特奏名。

——(明)黄仲昭修纂《八闽通志》(下)[6]

随着阅读的展开,学生对宋代科举的了解也越来越深入,如考生应举时衣着白色、“依榜就座”“间隔就座”,考场纪律严格,有官员和士兵巡查等。在这种情况下,笔者进一步向学生提供信息:

宋代科举与隋唐相比,除科目与考试内容不尽相同,大幅度增加科举取士名额外,防弊措施也在不断加严。除严禁携书、传义、代笔之外,最大的改变是实施弥封(糊名)、誊录制度。糊名开始于宋太宗淳化三年(992),最初仅施行于殿试,后逐渐推广到省试和州郡解试。誊录也首先实施于殿试。糊名、誊录实施之后,考生所纳考卷先由编排官除去卷首乡贯、家状,以字号排列,交付弥封,封好之后,送往誊录,依照字号书写,对读没有错,送往主考官定等第,定好再弥封,再送往覆考官定等第,然后再弥封,再送往详定官拆封,参考两次等第做最后的决定。再交回编排官,取乡贯、家状和字号相对照,列出姓名、名次。后来,省试中分别设立点榜官、参详官、知贡举,也要经过三次评定。[7]综上可见,宋代科举在人才选拔上所定程序的严格,充分体现出这一时期科举制度的“改革和发展”[8]。很显然,这些与插图上的场景难以契合,也坚定了学生心中的判断,插图反映的很可能并不是宋朝的科举考试。

二、解读具象信息

判断图片的主题内容,必须先要充分解读图片蕴含的信息。对此,南京大学陈仲丹教授指出,解读图像史料信息,需要考察图像的发生信息、具象信息和意蕴信息。发生信息是指该图像是如何产生的,包括图像产生的背景,由何人在何种情形下创作等;具象信息是指图像的形象组成,它有什么自然意义以及与社会构成的联系;意蕴信息是图像信息的最高层次,解读时关注的是图像表层背后的隐含信息,其精神显现的引申意义,以及图像所构成的“符号性”的价值世界。并进一步指出,具象信息是指图像的形象以及与其相关的社会内容,前者是指艺术品基本的物理事实和视觉事实,包括形式、线条、色彩、材料以及技术手段等;后者是指对艺术品图像的知识性解读,包括人物身份、故事内容、历史背景、文化传统,以及某些约定俗成的规范等。这需要仔细辨别图像中的物体和人物,关注他们相互间的联系,再与观者的知识储备相印证,将其置于广义的知识谱系中去考察,识别出活动的内容。这一过程主要关注图像的视觉形体,而不去想象其更为深刻的意义。[9]

循此理路,笔者引导学生进一步观察图片。很多学生发现:殿门开着,门口还有人在作揖、交谈,从殿门望向里面,一览无余。这与宋代为防止考生夹带书本进入考场,“专门设监门、巡铺等官吏,进行搜索、巡查;一旦查获,即严加处罚”[10]有着较大反差;考生站着答题也与科举考试“按榜就座”“不得移易”的规定不符,相互打拱作揖更与“派官员和士兵在考场巡查,禁止私相传授”的制度不符;尤其是图中“应举士人”的衣服颜色,以青、绿色穿着为主,是不符合宋代科举习惯的。

随后笔者告诉学生:宋朝承袭唐朝旧制,以衣服的颜色来区分官品的尊卑。宋初规定,三品以上官员穿着紫色,五品以上穿着朱色,七品以上穿着绿色,九品以上穿着青色。[11]据此学生判定,插图中的人物为一些中下级的官员,而不是普通的应举士人。

可见该图所反映的具象信息与当时的科举“实况”之间有不小的出入。至此,学生终于明白,此幅插图并不是“宋朝科举考试图”,但学生心中的疑问并没有彻底解决,学生还需要知道它是什么。因此,尚需进一步探究。

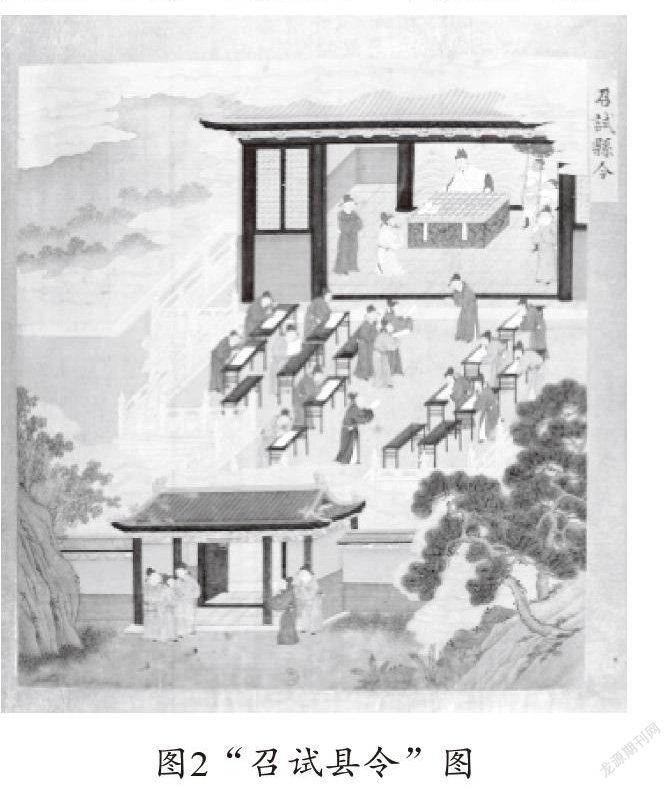

三、原是张冠李戴

此时,班上一位台湾籍学生提供了线索。她曾在台北故宫博物院的展览中见过类似的图,名为“召试县令”,出自《帝鉴图说》。该版《帝鉴图说》是由明代的张居正和吕调阳编撰,清代的沈振麟绘图,清代的潘祖荫、欧阳保极、杨泗孙、许彭寿手书,版本属于清内务府图绘写本。[12]根据这一线索,还有学生在网上查到,类似版本的《帝鉴图说》在法国国家图书馆也有藏本。该馆藏本《帝鉴图说》共两册,内含彩绘故事画95幅,每幅画都有中文题签。书中的插画大致绘制于清早期,传入欧洲后添加了法文注释,并按照西方图书装订方法粘合成册。教科书中的“宋朝科举考试图”,与法国国家图书馆馆藏本清代《彩绘帝鉴图说》中的“召试县令”图完全一致。

《帝鉴图说》原本是明代内阁首辅、大学士张居正亲自编撰,供当时年仅十岁的万历皇帝阅读的教科书。它由若干个小故事构成,每个故事配以形象的插画。全书分为上、下两篇,上篇“圣哲芳规”讲述的是历代帝王励精图治之举,下篇“狂愚覆辙”剖析了历代帝王的倒行逆施之祸。

清内务府图绘写本《帝鉴图说》(法国国家图书馆馆藏本与其类似),色彩鲜丽,制作精美。依制作人员的生卒年代判断,该版应完成于咸丰朝之后。清末的同治、光绪及宣统皇帝,即位时皆不满十岁,这套《帝鉴图说》或许正是因应此等情势而制作的。

了解这段历史之后,学生普遍认为教科书中的这幅插图应该是《帝鉴图说》中的“召试县令”图,而非“宋朝科举考试图”。

【注释】

[1][8]教育部组织编写,齐世荣总主编,瞿林东、叶小兵本册主编:《义务教育教科书·中国历史·七年级下册》,北京:人民教育出版社,2016年,第31页。

[2][4][10]张希清:《中国科举制度通史·宋代卷》(上册),上海:上海人民出版社,2017年,第6、350-351、7页。

[3]张利:《宋代科举考试防弊措施》,《河北大学学报》(哲学社会科学版)2007年第4期。

[5]参见(宋)马端临:《文献通考·卷三十·选举考三·举士》,见影印本《钦定四库全书荟要·卷九千三百五十·史部·文献通考卷三十》,第12页。

[6](明)黄仲昭修纂:《八闽通志》(下),福州:福建人民出版社,1991年,第576页。

[7]梁庚尧编著:《宋代科举社会》,台北:台大出版中心,2015年,第31-33页。

[9]陈仲丹:《图像史料信息解读方法浅议》,载蓝勇主编:《中国图像史学》(第1辑),北京:科学出版社,2016年,第9~15頁。

[11]戴钦祥:《中国古代服饰》(增订版),北京:商务印书馆,1998年,第96页。

[12]沈振麟(生卒年不详),清代江苏吴县人,字凤池,一作凤墀。工写真,兼擅写生及山水人物。咸丰元年(1851)供事内廷。作品有《百鸽图》大册,《芝仙祝寿图》《婴戏图》《容塘立鹭图》等。潘祖荫(1830~1890年),清代官员、书法家、藏书家。字在钟,小字凤笙,号伯寅,亦号少棠、郑盦。吴县(今江苏苏州)人,通经史,精楷法。欧阳保极(生卒年不详),字用甫,湖北江夏人。清咸丰十年(1860)庚申恩科探花,授翰林院编修,精书法。杨泗孙(1823~1889年),清代苏州府常熟县(今常熟市)人,咸丰二年榜眼及第,授翰林院编修,善书法。许彭寿(1821~1866年),清代浙江钱塘人,清朝官吏,书画家。