鉴赏与赏鉴

2019-09-10彭德

彭德

书画鉴定与欣赏,今人通称鉴赏,偶尔称为赏鉴。北宋以前,这两个词用途不同。类似的合成词,诸如打击与击打、真率与率真、爱恋与恋爱,正读反读的意思相同或相近。比较而言,“鉴”字在前,重在艺术品的真伪;“赏”字在前,重在艺术品的优劣。

骤然面对优秀艺术品,究竟“鉴”在前还是“赏”在前?当然是“赏”在前。比如看一幅画,直观的印象很漂亮,如同看花看美女的初始印象,刹那间会产生愉悦的感觉。这种快感,就是赏。等到你想考查它、娶她时,才会鉴定。比如查查那美女的八字、家境和学历,是不是做过整容手术,有没有垫鼻隆胸刮骨割眼皮等等。鉴赏是藏家面对陌生作品时的职业习惯,赏鉴是艺术推广者的职业素养和接受者的观看逻辑。“赏鉴”一词,出处较晚,有文章说出自唐代学者司空图,错。司空图用的是“赏览”,不是“赏鉴”。“赏”在前而“鉴”在后,始见于宋徽宗朝中的米芾,历代论者也曾加以援引。米芾是书画界的异端,处世、作文、写字、画画,总是反着来。“鉴赏”颠倒为“赏鉴”,从他口中溜出,十分贴切。这词用于识别书画,还应当感谢做皇帝做得窝囊而弄艺术弄得杰出的宋徽宗。是他首创书画博士并供养在宫廷;是他让画师们参加朝中活动时首次站在同级别人物的前列,特许他们腰里别一个只有官员才有的大红色小口袋,里面揣一枚官员携带的指头大小的铜质鱼符显示身份;是他改变了人们对画者的称呼,从汉代前后的画工和唐代前后的画师升格为画家。“赏鉴”一词,文献记载摘要如下[1]:

[宋]米芾《画史·唐画》:好事者与赏鉴之家为二等:赏鉴家谓其笃好,遍阅记录,又复心得,或自能画,故所收皆精品;近世人或有资力,元非酷好,意作标韵,至假耳目于人,此谓之好事者。(按:元非,本来不是。)

[元]夏文彦《图会宝鉴》卷一《赏鉴》:米元章谓好事家与赏鉴家自是两等。

[明]凌濛初《二刻拍案惊奇》卷十七:当与郎君赏鉴文墨。

[明]董其昌《画禅室随笔》卷二《画源》:南方宋画,不堪赏鉴。

[清]邹一桂《小山画谱》卷下《六法前后》:昔人论画……以气韵为第一者,乃赏鉴家言,非作家法也。

再看看“鉴赏”这个词。鉴赏原本同观摩和评议艺术品没有关系。它的本词叫“鑑赏”,“鑑”指照人的镜子。鑑赏针对的是人:先鉴别其品格,再评价他的作为。鉴赏就是考查被鉴者的道德和能力,进而加以推荐,缘于汉魏六朝官方的用人制度。隋炀帝创立科举制度以前,历代朝廷用人,通常由资深人士举荐,看重被推介者显赫的身世,比如皇室成员、名臣后裔、士族子弟等。这些人物被称为势族、世族、士族,同时要求他们具备超越常人的个人素质和品格。竹林七贤中的王戎,善于鉴别和赏识人物。他的族弟王敦尽管名气很大,王戎却讨厌他飞扬跋扈、野心勃勃又远离财色的行为,总是装病不见。后来王敦因觊觎帝位、反叛朝廷而被讨伐致死,王戎被人称赞鉴赏人物有先见之明。文献摘要罗列如下:

[唐]房玄龄《晋书》卷四十三《王戎传》:戎有人伦鉴识。族弟敦有高名,戎恶之。敦每候戎,辄托疾不见。敦后果为逆乱。其鉴赏先见如此。

[唐]李翱《答韩侍郎书》:其鉴赏称颂人物,初未甚信,其后卒享盛名为贤士者,故陆歙州、常简州皆是也。

[宋]黄庭坚《和答莘老见赠》诗:儿曹被鉴赏,许以综九流。

[明]徐渭《送俞生之入楚》诗:归来逢鉴赏,几度抹山窗。

“鉴赏”一词用来鉴定和欣赏书画等艺术品,时代比“赏鉴”晚了大约1000年,文献记载多见于元代以后,选录如下:

[明]陶宗仪《辍耕录》卷十五《淳化阁帖》:非精于鉴赏者,莫能辨其真伪。

[明]文徵明《咏次明》诗:寄情时有樗蒲乐,博物咸推鉴赏家。

[明]董其昌《画禅室随笔》卷一《临怀素帖书尾》:屡得怀素他草书鉴赏之。

[清]张庚《国朝画征录》卷下《明人附录·袁枢传》:枢博学好古,精鉴赏。

既然书画的“赏鉴”先于“鉴赏”,为什么书画界会反过来,通用“鉴赏”而少用“赏鉴”呢?这同艺术品造假有关。古人也擅长造假,早在商末周初,市面造假的情况就很严重。比如丝绸染色,染得不标准的颜色,当时叫奸色,同奸臣奸民一样,会受到法律的惩处,文献依据是《礼记》。《礼记》最早的起草人被推定为周公,他出生在商朝末年。春秋战国时期,最显赫的工艺品是铜鼎,它是国家重器和贵族用品。齐国攻打鲁国,强迫鲁国交出馋鼎。鲁国交出的鼎声称是真品,齐国人判定是赝品。双方争执不下,最后不得不请专家裁决,成为鉴定史上的一段公案。馋鼎于是成了赝品的别名[2]。

中国历代造假的著名案件,首推伪造秦始皇“受命于天、既寿永昌”玉玺。秦朝灭亡以后,这枚印章作为国家的象征,代代相传,号称“传国玺”。有传国玺的政权才被视为正统。东晋初年,传国玺为北朝所有,北朝人嘲笑东晋皇帝是“白板天子”。传国玺传到后唐灭亡之际,废帝李从珂怀抱传国玺,登玄武楼自焚,从此玉玺失踪。传国玺经手的帝王累计100多位,历时1600多年。自从它失踪之后,每个朝代都出现过一起至数起传国玺被发现的故事,统统是以假乱真讨好皇帝的闹剧[3]。

汉文帝时,有个名叫新垣平的高级方士,指使工人在玉杯上刻画“人主延寿”的文字并献给汉文帝。汉文帝是汉武帝的祖父,身体不佳,渴望长生不死。皇帝得到玉杯,立即下令更改国家纪年为元年,同时指示举國放长假欢庆,大吃大喝了三天[4]。

王羲之的传世之作《兰亭序》,显然不是他本人的原作,也不会是他的代笔人索靖的手迹,因为出土的东晋书法文物,包括纸本、帛书、简牍、砖雕、石刻、铜器铭文等,至今能找到的书体同这件作品距离较大。楼兰出土的前凉文书,比如最接近行书的李柏文书,仍然还有隶体波磔的痕迹。唐代初年,萧翼受唐太宗指派,找到王羲之七世孙智永的弟子辩才和尚,将他收藏的王羲之作品,也就是传世《兰亭序》的母本,强行骗走。谁也无法断言这件骗取的作品,是智永前辈的临本,还是智永的摹本。即便是智永手迹,传世之作是不是萧翼骗走的那一件,也很难确定。因为后来武则天把很多宫廷字画送给了她的男宠张易之兄弟,留下的反而是摹本。1965年,身为全国人大常委会副委员长的郭沫若曾著文论证《兰亭序》不是真迹。尽管他对古史和文物的判断在当时常常是一言九鼎,但面对《兰亭序》这件传承了1000多年的古物,却立即遭到强烈反驳,以致他发牢骚说反驳者像对待宗教一样对待王羲之的作品。经过毛泽东主席及其好友章士钊亲自干预斡旋“和稀泥”,这场笔墨官司才不了了之。不过,1990年出版的《中国大百科全书》的词条不见《兰亭序》,表明学界认可了郭沫若

的判断[5]。

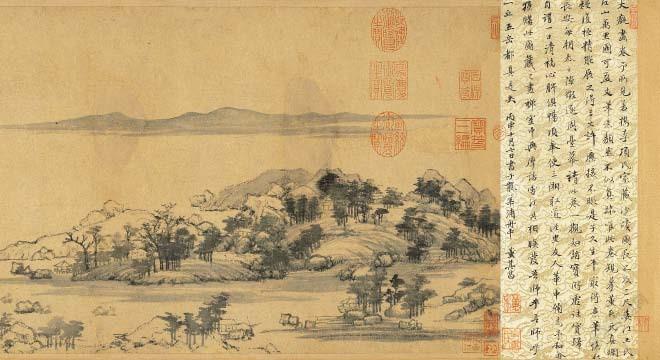

北京故宫博物院收藏的展子虔《游春图》,是展子虔的原作还是摹本,摹拟的是初唐还是晚唐临本,众说不一。收藏此画并捐赠故宫的鉴藏家张伯驹在反驳文章中,以恳求的口吻对质疑者写道:“以吾国历史之长,文化之先,而隋以前之画,竟无一件传世,亦良可慨叹。”这种诉诸情感的动人诱导,超出了学术之争的范围。正是这种崇古情感的存在,为鉴赏家们的质疑留下了广阔空间,因为古人鉴藏古物也有相同的情怀。北宋末年,米芾曾说他看到署名北宋初年李成的作品,真迹只有2件,伪作800件,以致提出画史“无李论”的意见。作伪的书画及工艺品流传上百年上千年,人们产生了感情,渐渐地由被骗变成自骗,视假为真,甚至扬假抑真。明清之际,黄公望的《富春山居图》有10余件摹本,乾隆皇帝收藏在清宫的摹本,被他鉴定为真迹。为了顾全面子,咬定吴洪裕家收藏的真迹是赝品[6]。

北宋画家地位的提高,带动了书画作品的造假和书画的买卖。乾隆皇帝收藏的王献之《中秋帖》,同王羲之《快雪时晴帖》和王珣《伯远帖》共藏一室,号称三希堂。其实《中秋帖》是宋代米芾的临本。米芾不分卷的《画史》卷末记录了一则笑话,说苏州一个喜欢绘画的士大夫,鉴别古画以装裱老旧为依据。此公收藏的一幅伏羲画卦图,题为史皇画。史皇与仓颉同为黄帝的臣子,仓颉造书,史皇制画,活动时间距北宋约3600年。人们问他的出处,回答说从史皇孙处获得。此人只要不是瞎子或傻子,绝不会收藏这种荒诞无稽的伪作,可是这类玩意不是难得一见的奇葩,而是不绝于史。米芾的同代人沈括指出:收藏书画的人,大多看重书画家的名气,偶尔听说某幅作品是钟繇、王羲之父子、顾恺之、陆探微等名流的手笔,立即争相购买。依据这种道听途说判断作品的方式,被贬称为耳鉴,就是靠耳朵在鉴别。又有用手掌抚摩鉴画的角色,据说画地没有凹凸不平的感觉,就是佳作。手摸的方法又在耳鉴之下,它被比附为相术家摸骨骼听嗓音判断人的贵贱吉凶。这些粗糙的鉴定行为,造就了专门伪造历代名家书画的风尚,致使伪作仿作充斥古代书画界,流弊和赝品沿传至今,让人防不胜防[7]。

鉴定是书画价值评判的基础。除了真伪的鉴别,非理性的情感因素会起作用甚至关键作用。北宋米芾和沈括都擅长书画鉴定。米芾临摹前人的书画可以乱真,眼力在沈括之上。有一次在沈括家聚会,沈括取出王献之的一件法帖请客人欣赏。米芾笑道:这是我临的。这事让沈括很难堪,从此忌恨米芾,以致退休后回老家镇江梦溪写书,专门开辟“书画”一章,谈论书画鉴定,用以消解他鉴定失察的情结,同时对米芾的书法只字不提。米芾也不客气,说沈括这类辨不清真伪的人是“不鉴之人”。连沈括都是不鉴之人,史上真没有几个火眼金睛的人物了。正是因为真假难辨,面对艺术品,连行家都不敢相信自己的感觉,感觉不得不让位于理性。看起来很杰出的书画作品,也不得不先鉴后赏。其结果,头足倒立的鉴赏,成了书画界的共识[8]。

鉴赏现在成了雅事,鉴赏家成了高雅的人物,不过如果追根溯源,鉴和赏同艺术关联在一起,流于势利。“鉴赏”这个词,翻译成白话就是见钱眼开的近义词。古文竖排,“鉴赏”二字拆开来看,“鉴”字有金,“赏”字有贝。“赏”就是“尚贝”,“贝”通“币”,“尚”与“上”同义。赏鉴埋伏的思想就是金钱至上。这也难怪张彦远的《历代名画记》有一节谈论历代名流画价的高低[9]。

除了书画,北宋伪造商周铜器、玉器和杂件也很盛行。宋徽宗营造艮岳,设立“花石纲”,派人在各地搜罗名花奇石。奇石以太湖石最为典型,由于疯狂开采,石料枯竭。太湖一带的平民在山中采集一二丈长的巨石,按图雕造假山,然后放进急流中冲撞,日久形成天然打磨的效果,再经过烟熏墨染,用于制作园林假山[10]。

明代万历年间到清代中叶,苏州桃花坞和专诸巷一带聚集了一批民间书画高手,专门绘制伪作予以兜售。伪作托名历代大家,计有李思训、李昭道、王维、黄筌、董源、徐熙、范宽、郭熙、李公麟、赵佶、马远、夏圭、赵孟頫、黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙、沈周、唐寅、文徵明、仇英、陈洪绶等名家。其中,出身平民的仇英就是在苏州制作假画起家的人物,成名后转而成为被仿制的对象。北宋灭亡后,张择端《清明上河图》的摹本和仿本在杭州市面出售,售价一金,相当于五两银子。它们成了汴京南迁人士思念故土的寄托物。张择端作品及其摹本,加上仇英等人的同名画作,据统计有100多本,散布世界各地博物馆。明人张泰阶编辑《宝绘录》,收录晋唐至明代书画200多件,声称是稀世珍品,其实都是伪作。这些伪作,统称“苏州片”。北京故宫博物院收藏有68件署名沈周的伪作,有的还钤有“乾隆御览之宝”的印玺[11]。

明清作偽不局限于书画,玉器、铜器、陶瓷都有大批仿品,散布世界各地博物馆。明朝宣德年间和成化年间先后出品的宣德炉和鸡缸杯,一面世即出现仿品。乾隆时期的状元毕沅擅长鉴定并热衷收藏各类古董,他在陕西当巡抚时,适逢六十大寿,向下属表示拒绝收礼。有个县官知道他的癖好,为了巴结,派人送了一套有铭文的古砖。毕沅见是秦汉遗物,破例接受了这批特殊礼品。送礼人是个古董盲,当着毕沅说出了仿制古砖的过程,成为传播至今的笑话[12]。

用伪作当礼品,曾多次骗过擅长书画的乾隆皇帝。清朝故宫旧藏乾隆时期的书画,有不少是假的。乾隆皇帝欣赏、鉴定、收藏书画的印章,记有乾隆鉴赏、涵虚朗鉴、乐寿堂鉴藏宝、几暇鉴赏之玺、养心殿鉴藏宝、御书房鉴藏宝、懋勤殿鉴定章、三希堂精鉴玺、万华宫鉴藏宝、石渠定鉴、石渠继鉴、鉴古等鉴藏印,强调赏的惟有“御赏”一方,可见皇帝也被伪作搞怕了,不得不看重鉴定。赏的标准,各有所好,而鉴的方法只有几种,相对而言比较单纯可靠。尽管鉴定常常会各持己见,但同赏相比,要公允许多。这应当是“鉴赏”一词流行的另一个原因。

注释:

[1][唐]司空图《书屏记》:“精于赏览者,必将继有诠次。”

[2][战国]韩非《韩非子》卷八《说林下》:“齐伐鲁,索谗鼎,鲁以其雁(赝)往。齐人曰:雁(赝)也。鲁人曰:真也。齐曰:使乐正子春来,吾将听子。”《礼记》第五《王制》:“布帛精粗不中数,幅广狭不中量,不粥于市。奸色乱正色,不粥于市。”[清]孙希旦集解:“愚谓奸色,不正之色,若红、紫之属也。”[东汉]刘熙《释名》卷四《释言语》:“奸,言奸正法也。”[明]杨慎《丹铅续录》卷六《间色名》:“青、赤、黄、白、黑,五方正色也。碧、紫、红、绿、流黄,五方之间色也。”卷六《奸色》:“《礼》注:‘红,南方之奸色;紫,北方之奸色。五方皆有奸色,盖正色之外,杂互而成者曰奸色,犹正声之外,繁手而淫者曰奸声也。奸色即间色。”

[3][民国]章鸿钊《石雅》上编《玉类第三卷·和氏之璧》。

[4][西汉]司马迁《史记》卷十《孝文本纪》:“十七年,得玉杯,刻曰‘人主延寿’。于是天子始更为元年,令天下大酺。”[南朝宋]裴骃《集解》:“应劭曰:新垣平诈令人献之。”班固《汉书》卷四《文帝紀》记载为汉文帝十六年秋故事。

[5] 郭沫若《从王谢墓志出土论〈兰亭序〉的真伪》,《文物》1965年第6期。高二适《〈兰亭序〉的真伪驳议》,《光明日报》1965年7月23日。

[6]《游春图》真伪辨,见傅熹年《关于展子虔〈游春图〉年代的探讨》(《文物》1978年第11期)、张伯驹《关于〈游春图〉年代的一点浅见》(《文物》1979年第4期)、王去非《试谈山水画发展史上的一个问题——从“咫尺千里”到“咫尺重深”》(《文物》1980年第12期)。

[7][北宋]沈括《梦溪笔谈》卷十七《书画·耳鉴》:藏书画者,多取空名,偶传为钟、王、顾、陆之笔,见者争售,此所谓“耳鉴”。又有观画而以手摸之,相传以谓色不隐指者为佳画,此又在“耳鉴”之下,谓之“揣骨听声”。

[8] 沈括《梦溪笔谈》卷十七《书画》,[明]毛晋《米襄阳志林》。

[9][唐]张彦远《历代名画记》卷二《论名价品第》。

[10][明]林有麟《素园石谱》卷二《太湖石》。

[11]中国古代书画鉴定组编《中国古代书画图录》,文物出版社,1987-2006年版。杨仁恺《国宝浮沉录》,辽海出版社,1999年版。史树青《中国艺术品收藏鉴赏百科》,大象出版社,2003年版。劳继雄《中国古代书画鉴定实录》,东方出版中心,2011年版。

[12][清]李伯元《南亭笔记》卷五,[清]独逸窝退士《笑笑录·古物祝寿》。