在东西文化的相互交融中前行:略论沈勤之路

2019-09-10鲁虹

鲁虹

只要认真仔细比较新水墨艺术家在当下与“八五新潮”时所面临的文化情境就不难发现:两者已经大不相同了。如果说,在前一阶段里,不少新水墨艺术家更强调反传统的价值观;那么,在后一阶段里,很多新水墨艺术家则更强调与传统再联结的价值观。我认为:其中最重要原因是艺术史的上下文关系发生了深刻变化。意即,众多新水墨艺术家当时为追求艺术的现代化或超越极“左”创作模式而采取“反传统”与“接轨西方”的文化策略,虽然在扩大新的审美领域、传播现代观念、启迪新的思维、鼓励创造精神、造成多元化局面上均有重大突破,但也带来了相当严重的“去中国化”问题。可以说,一些新水墨艺术家如今努力从传统中寻求借鉴的做法,乃是寻求对历史遗留问题的解决。不过,这与极端民族主义的主张是绝对不相同的。因为,出于维护传统纯洁性的想法,后者竟然荒唐到了强烈反对借鉴外来优秀文化的地步。比如前一阵子我就听到有人明确表示:要想使新水墨与西方优秀的当代艺术形成平等的对话关系,很重要的前提条件是必须使作品完全产生于中华文化的“内生系统”。但这一过于偏激的观点只是时髦的说法而已,根本没有什么可操作性!事实上,在今天,任何一位水墨艺术家要想全面退回到中国传统中去,然后再想办法发展出一种与时代相吻合的新水墨艺术是根本不可能的。大家知道,100多年来,中国水墨艺术的发展一直深受西方艺术的影响——从徐悲鸿到林风眠,再到吴冠中等人,无不如此。退一步看去,即便是极力强调中西艺术必须拉开距离的人士,如陈师曾、潘天寿等人,也是以西方艺术为参照系的。加上时代的巨变,当下的水墨艺术家再也无法像100多年前的水墨艺术家那样纯粹地在单一文化框架里思考水墨艺术发展或创新的问题。有一个事实不以任何人的意志为转移,即由于对西方现当代艺术的任何看法必然会深刻影响我们对传统的看法,所以无论我们从何种角度提出有关继承或发展中国传统的问题,总是会带出中西互融的问题来。英国哲学家卡尔·波普尔在《框架的神话》一文中曾经表达过如下著名观点:无论是东方文明,还是西方文明,都是由不同文明碰撞的结果。在我们生活的世界上,并没有一种不受其他文明影响的、纯而又纯的文明存在。故我们既不能像原教旨主义者一样,完全拒绝学习外来文化;也不能妄自菲薄,全盘照抄外来文化。在我看来,他的这一观点完全适用于新水墨的创作。所以在思考创作的具体过程中,新水墨艺术家必须旗帜鲜明地反对西方中心主义与东方中心主义的极端思维方式。否则,在一个相互碰撞的全球化进程中,新水墨艺术家就不可能具备更加开阔的文化视野。

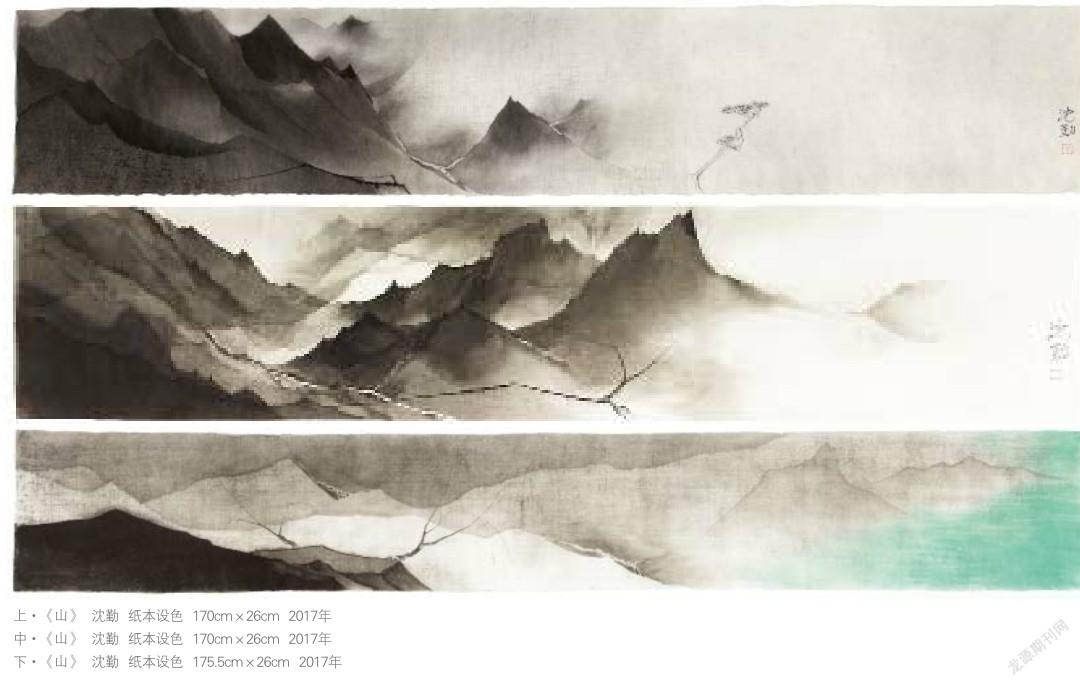

据沈勤介绍,他是江苏省国画院“文革”后招收的首批学员,在四年的学习过程中,他与同学们有两年时间全用在了临摹古画上,即从顾恺之到阎立本,再到张萱等等。与此同时,还看过国内一些重要画家,如刘海粟、陆俨少、周思聪、林庸等人所做的现场演示。更由于有丰富的绘画资料供阅读或很多出外参观学习的机会,使得他与同学们在创作中一直对传统绘画有着很好的传承,相信人们只要阅读相关作品,便能体会到这一點[1]。不过,我们绝不能就此天真地认为沈勤的艺术是完全从纯粹中国艺术系统中发展出来的。从沈勤的一系列作品来看,虽然他隔上一段时间就会在题材图式上与表现风格上发生相当大的变化,但他的创作方法论却从来也没有变化过,那就是:从表现个人的当下感受出发,想办法融合来自传统和西方的表现手法。进而言之,一方面他会努力从中国的审美理想出发使来自西方的艺术经验中国化;另一方面他又会站在当下的立场上,想办法将传统中仍然有着生命力的艺术经验向当代转型。但更多时候,这两者又是相互生发的。在今天,持有这样的创作方法论并不显得特别突出,但在十分强调反传统的“八五新潮”期间是很不容易的。毫无疑问,正是往来于传统和现在、东方和西方之间,才成就了沈勤的艺术。倘若仅仅是从中国文化的本位角度出发,我们根本无法将他的一系列创作谈得十分透彻。当然,如此而为也令沈勤远比较为强调在传统框架内追求变化的其他同学,包括徐乐乐、常进、喻慧等人走得更远、更当代一些。举例来说,在20世纪80年代,他就有意回避了文人画强调书法用笔的作画传统,改而以工笔画的表现手法与西方超现实的手法相结合,进而创作了著名的《师徒对话》《贯休的世界》《梦碎秦汉》《秦汉岁月》《华夏之魂》等一大批作品。这些知名度很高的作品与他后来画的许多作品一样,不仅把中国传统水墨画的语言方式,比如渲染法、皴擦法或点染法等加以了成功改造;也将西式绘画的构成法、光影法,还有色彩法给予了很好的转换。特别难能可贵的是:经这两者融合所产生的艺术表现手法使得一系列作品的整个审美感觉始终很中国、很现代,用艺术家靳卫红的话来说,是既含蓄又轻松,非常非常的难得![2]然而,尽管他的相关创作颇有成就,也影响了好多新水墨艺术家,他后来却长时间隐遁到了当代艺术圈之外,并在创作上不断进行着更新的探索。例如在20世纪80年代末,他就改以晕染法、皴擦法、点染法与西方抽象手法相结合,对传统山水画给予了现代性的重新阐释。相关作品不但显得神秘幽深,也特别注意明与暗、正形与负形的构成关系。很明显,这些表现因素在传统中国画里面是根本没有的,足见他艺术贡献之大。比起少数新水墨艺术家只是简单地把西方抽象画改换成水墨抽象画的做法来,沈勤无疑要高出许多!(见《黑白·山》《山》等)

我注意到,相对20世纪80年代,沈勤从90年代到新世纪里所推出的一系列作品,无论在题材上还是在创作方法上都发生了相当大的变化,这主要表现于:第一,其艺术创作的题材大多来自他对现实的真实感受,也正因为他的相关感受总是不断变化,所以他在不同时期的创作就分别涉及了人物画、静物画与风景画。在这当中,人物画的创作大多与家人、朋友出游有关,强调的主要是对亲情的无比珍惜与怀念——2010年后,他就没再画过此类题材。静物(如瓷器等)的创作重在表现一个现代文化人思古怀旧的情怀和对孤清自我的隐喻。风景画的创作,于早期和他希望在异地表达对家乡的怀念有关,于后期则更重视对“避世”观念的表达。第二,他似乎很少像20世纪80年代创作时那样,运用超现实主义的“玄想化”创作方式来结构画面,而是较多采用现实主义的取景方式来结构画面——据知,其图像或来自写生,或来自照片,但为了造成画面与现实的强烈“陌生感”或“间离感”,即意象化地去表现现实,他在画法上有了更新的探索。第三,体现在具体的处理上,沈勤显然很好运用了他从汉代画像砖中转换与发展出来的“线面分离”法。进而言之,所谓“面”多是以从传统中演变出来的渲染法画成,而且,此法不但会令深浅不同、形状各异的块面相互并置,还占据着画幅上的更多地方;而那所谓“线”则是由传统壁画转换过来,并不太讲究书法用笔。按我的理解,所谓“线面分离”法的得来,既与他对西方平面构成法或传统绘画的深入学习研究有关,也与他巧妙地将两者相嫁接有关。这也使得他总是能用变化无穷的点线面去构成各种有趣的画面对比关系。第四,他常会以极为简略概括的手法去描绘各类图像,许多地方都只是点到为止,绝不会作太过细致深入的描绘。比如处理风景与庭院,他会有意识弱化对象的体积感与纵深感,即将对象分解成形块、色块、墨块、线形及点状,此后再将这诸多元素予以安排或表现,于是,客观对象在画中就处在“似与不似”之间的状态了。以作品《蓝天下笑咪咪》(2008年)为例,画中所表现的情境明显与出游有关,造型也相当简略。而画中的人物、天空与海滩等全是以十分淡雅和谐的色彩渲染形成的——女人的白衣则基本上是空出来的,只不过在前景男人的上身处或远景中的奔马处勾了些许线条。再以作品《瓷器NO.2》为例,整幅背景与倒影全是以不同的绿色渲染而成,而瓷器那十分概括的形体却是完全空出来的,此外,在瓷器的花纹处与手把处则勾了些许蓝色的细线。还可以作品《村》(2018年)为例,那远山、天空、屋顶与部分水田全是以不同深浅的水墨渲染而成,房子的墙体也基本上是空出来的,但是在水田与电线杆处勾了少许线条,极有创意与韵味。因相关作品甚多,在此就不一一加以说明了。

最近为撰写本文,我认真阅读了沈勤从20世纪90年代到新世纪以来的一系列作品,从中我还发现,他其实常常会运用两种不同的作画方式:一种是以纯色彩进行艺术表现,另一种则是以纯水墨进行艺术表现。为此,我曾经问过他究竟是出于什么原因,他告诉我说:先前由于感到表现在宣纸上的颜色和墨色混合起来比较难看,特别是水分干了以后,颜色因被宣纸吸入,就会显得发灰与不饱和,有时甚至看起来还很脏。所以他干脆将水墨与色彩分开来使用,即要么全部用色彩作画,要么全部用水墨作画,以使作品尽可能显得纯粹一些。至于到了2019年后为何完全弃用前一种方法而运用后一种方法,他则明确强调与追求作品中虚静的意境有关。相对而言,我更喜欢他近年以纯水墨画出的《田园》系列、《园林》系列与《山》系列。正如批评家栗宪庭所说:沈勤的这批作品,画面情调清新、沉静得沁人心脾,是把古代人的“禅境”现代化了[3] 。

就我所知,在我国历史上,山水与田园作为文化的素材进入诗歌之中,大概始于魏晋。据有关学者介绍,这种现象得以形成的重要原因是:当时的士人受玄学感召,力图冲破尘世的樊篱,以寻求精神解脱的理想去处。应该说,中国的山水画与田园画就是在诗歌的类似影响下发展起来的。而且就像传统诗歌一样,中国古代的山水画与田园画,已经在很大限度上,将山水与田园当作了隐逸意识的实现场所。不过,无论是在先秦汉魏,还是在宋元明清,“达则兼济天下,穷则独善其身”,几乎成了中国士人全部的生活内容和价值选择,所以隐逸是中国士人在进与退、仕与隐两者之间进行痛苦选择的结果。这也正是我们理解中国古代山水画与田园画的关键。

很明显,画家沈勤在这方面无疑对传统文人有所借鉴,因为许多年来他亦把田園与山水作为了自己艺术表现的母题。正与一些人所知道的那样,他的《田园》系列着重是表现南方乡村,《园林》系列是着重表现南方园林,《山》系列则着重表现自然状态下的山川。但与传统文人画家借此类作品来表明逃避乱世的人生追求稍有不同,他常常是在借田园或山水之类的作品来表明一种逃避当下消费社会的文化态度。站在这样的角度上,我们并不难理解,他为何要长期远离自己生长多年的繁华大都市南京,进而和家人居住于石家庄这个相对沉静平稳的北方城市里。在金钱与物质至上的大势冲击下,在喧嚣忙碌的无情吞噬下,画家的作品就像一支镇静剂,可以帮助我们静观体悟、直探本心,并取得某种精神上的平衡。另外也不难想象,没有对当下消费社会的深刻反思,没有对精神境界的无休止追求,没有对西方绘画与传统绘画的有效借鉴与融合,没有在艺术图式和表现手法上的独创,沈勤绝不可能走到今天这一步。所以,他的艺术实践在客观上为中国新水墨的发展提供了极为有益的参照或借鉴!

注释:

[1]见沈勤、杭春晓《在叛逆中追寻单纯——杭春晓对话沈勤》,载于《中国书画》2016年第11期。

[2]见《朋友眼中的沈勤——专访靳卫红、喻慧、徐乐乐》,载于《收藏·拍卖》2010年12月刊。

[3]见栗宪庭《沈勤作品及相关话题》,载于《美术文献》2016年第10期。