1990年代以来中国传统村落研究知识图谱

2019-09-10李久林储金龙

李久林 储金龙

摘要:传统村落一直以来是社会关注的热点问题和地理学、城乡规划等学科重要的研究领域。伴随着工业化、城镇化的发展,传统村落面临着不可逆转的衰败颓势。文章通过梳理经典文献,运用可视化软件CiteSpace的知识图谱分析,对传统村落的研究过程与特征、知识群组的识别、研究热点与趋势进行了详细梳理。简要评述不同时期的研究重点,系统总结了传统村落研究对象、研究内容、研究方法的转型,在此基础上,基于五位一体转型发展的社会背景,提出了中国传统村落应当立足于既有研究基础,综合多学科视角,把握研究热点与趋势,不断完善理论、创新方法,形成一套较为完备的研究理论体系,更新传统村落保护模式。

关键词:传统村落;保护与发展;知识图谱;CiteSpace

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.12.004 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)12-0017-07 文献标识码:A

The Knowledge Map of Chinese Traditional Villages Research since the 1990s: Metric Analysis Using CiteSpace

LI Jiulin, CHU Jinlong

[Abstract] Traditional village have always been a hot topic of social concern and an important research area in geography, urban and rural planning and other disciplines. With the development of industrialization and urbanization, the traditional villages are facing irreversible decline. Through the analysis of the classic literature, the knowledge process of visualization software CiteSpace is used to analyze the research process and characteristics, the identification of knowledge groups, the research hot spots and trends, and the relationship between research institutions and scholars in traditional village area. This paper reviews the research background of the traditional villages, summarizes the transformation of the research objects, the research contents and the research methods. On this basis, under the social background of the Five-in-One transformation and development, this paper puts forward that based on the existing research foundation, the research of Chinese traditional village should synthesize multi research perspectives, grasp the research hot spots and trends, constantly improve the theory and innovative methods to form a more complete theoretical research system and update the traditional village protection model.

[Keywords] traditional village; protection and development; knowledge map; CiteSpace

1研究數据与方法

传统村落指历史上业已形成且至今仍然保存相对完好的,建筑环境、建筑风貌、村落选址未有大变动的乡村人文景观。中国传统村落具有历史的悠久性、形态的完整性、建筑的乡土性、环境的协调性、文化的地域性及景观的独特性,具有不可再生的多重价值。为突出传统村落的综合价值和文化传承意义,2012年9月,传统村落保护和发展专家委员会第一次会议决定,将以前习惯上的称谓“古村落”统称为“传统村落”。

本文以1990年代以来至2017年的CNKI数据库中核心期刊为文献源,综合文献计量、数据挖掘算法等,利用可视化分析软件CiteSpace分析传统村落研究的历史过程与结构关系,明确传统村落研究的演化路径和发展趋势,通过多元文献的信息挖掘,整理学科知识结构与脉络图谱,廓清传统村落的知识基础与研究主题,厘清研究热点。

以“传统村落”和“古村落”作为关键词,共检索到文献1336篇,其中“传统村落”文献433篇,“古村落”文献903篇。对所得文献进行初步统计分析,获得传统村落相关研究成果的年度分布、学科分布和主要杂志源,形成传统村落研究领域的初步感知,继而通过数据预处理,将文献信息导入CiteSpace软件,进一步挖掘、分析(见图1)。

在截取的研究期内,国内传统村落的相关文献自2010年来出现陡增局面,研究成果颇丰,表明近年来传统村落成为学界的研究热点,受重视程度不断攀升。观察期内古村落的研究自本世纪伊始,就进入了较为繁荣的阶段,其中第一个国家自然基金项目为2005年开始资助的《南方传统聚落景观的区域化比较与创新研究》。近年来,在国内较为知名的杂志当中,无论是以传统村落还是古村落为关键词,每年都有近百篇学术成果予以呈现,对于传统村落的研究达到前所未有的繁盛,一方面说明传统村落具有重要的学术研究价值,另一方面说明传统村落受到国家大政方针的大力支持和影响,是党和国家高度关注的领域,是当前中国社会发展与社会治理的主流方向。

从学科分布来看,传统村落的研究主要集中在旅游与地理(8.55%,46.95%)、建筑科学与工程(33.03%,18.38%)、考古(12.47%,11.74%)等领域(见表1)。其中文化与农业经济等学科领域也有较为广泛的关注,说明传统村落研究成为多学科共同关注的热点。按文献出版来源期刊来看,《旅游学刊》《城市规划》《城市发展研究》《地理研究》等杂志刊文较多,该结果反映传统村落的研究多集中在城乡规划学、地理学、建筑学等学科。

2传统村落的文献计量分析

2.1研究的过程与特征

从传统村落研究的突现词来看,古村落的肌理研究和旅游开发一直都是学者研究的重点方向(见图2)。此外,每一阶段的传统村落研究均具有不同特征。

1990年至2003年突现词频率最高的是古村落。这一时期的研究重点在探讨村落历史演变过程中所形成的价值特色,概括起来主要有历史文化价值、经济价值和科学研究价值。刘沛林的早期研究认为中国传统村落作为一种传统的人居空间,有着独特的人居文化思想,并对这一独特文化空间予以总结,提炼出中国传统村落的最高境界“田园山水与耕读文化”[1]。皖南传统村落大多是在明清徽州经济文化发展繁荣时期逐步形成发展,吴晓勤等从传统村落地理环境和形态特征、物态环境特色入手,概括总结其建筑及环境具有极高的历史、艺术、科学价值[2]。楠溪江沿岸传统村落具有重要的历史文化研究价值、规划研究价值、建筑美学价值,必须深刻认识古村落的价值所在,继而明确古村落的保护主体[3]。

2003年至2011年出现的突现词分别是旅游开发、古村落旅游、乡村旅游、可持续发展、徽州古村落等。一方面,进入本世纪的前十年,传统村落旅游悄然兴起,传统村落的旅游开发及其可持续发展是这一阶段学者研究的核心命题;另一方面,从地域空间上看,徽州传统村落——西递宏村等世界遗产受关注程度较高,相关研究成果较为丰富。传统村落经过历史积淀,以其典型的地域特色和文化底蕴,成为独特的旅游景观资源。这一时期的研究多从旅游动机的推力—引力因素出发,以个案研究为切入点,分析旅游者旅游行为潜在特征,结合传统村落的价值特征,将其划分为遗产型、特色型、保护型等不同类别的村落类型,在探讨旅游开发模式的同时提出传统村落可持续发展的机制和优化路径[4-7]。

2012年以来,古村落保护、城镇化、传统村落成为突现词汇,尤以传统村落的词频强度高。研究特征主要体现在:(1)传统村落空间格局、形态的研究。传统村落的空间肌理是自然环境与人文活动交织影响下的结果,通过传统村落空间形态的解析,认为其空间布局特征是在多种驱动力综合作用下应运而生。如从中国传统哲学思想中挖掘智慧,认为宗族观念、风水堪舆、儒家思想等人文思想对传统村落的空间生成与布局产生重大影响;从人与自然、人地关系视角,认为传统村落的选址、空间结构、空间差异等的形成是不同区域自然资源、地形地貌、气候条件等自然要素决定的,是人类对自然环境改造与自适应的过程。(2)肖红等认为完整的传统村落保护体系应当包括:保护理论意识体系、资源调查与动态监管体系、技术支撑和服务体系、法规体系等[8]。作为人类农业文明的积淀载体和当代社会研究的活化石,我国传统村落保护的研究主要从保护与发展的关系视角、保护的内容与方法研究两个方面展开。(3)关于传统村落城镇化的思量。随着城镇化进程的加快,资源在向城市集中的同时,也给传统村落带来“复兴”契机,主张以“主动式”城镇化模式,深挖、激活内部资源潜质,充分争取外部资源,通过“延续—挖掘—创新”等方式,协调好不同利益主体之间的关系,融入当前“五位一体”的新型城镇化发展过程之中,实现传统村落功能更新与活化[9]。

2.2传统村落研究的知识群组

基于传统村落知识群组的识别,能够厘清研究前沿到知识基础之间的映射关系,知识基础的聚类研究是辨识研究前沿的基础,其演变过程能够揭示研究前沿的转折点及其关联[10] 。

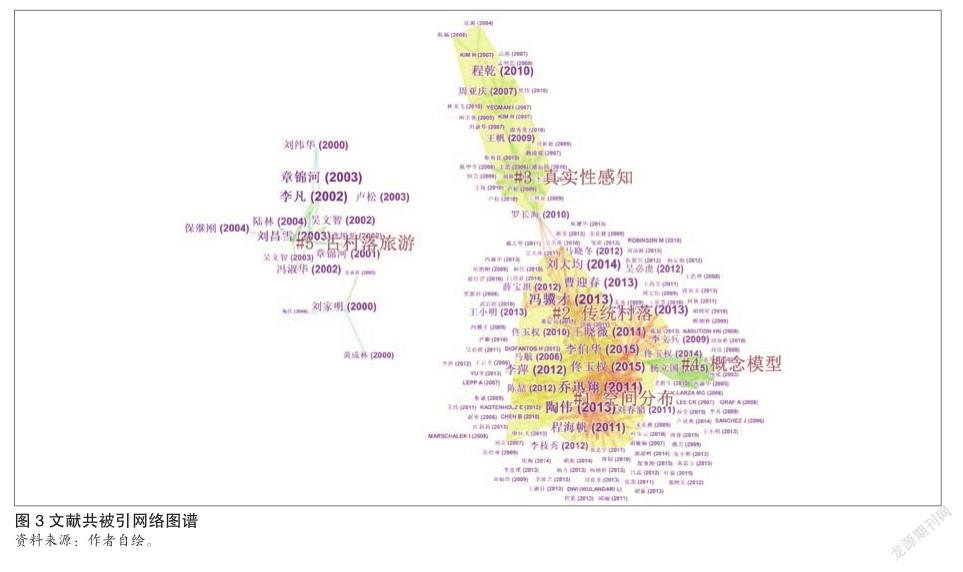

从文献共被引网络的可视化图谱可知,传统村落的研究成果虽然丰富,但尚不足以说明已经进入研究成熟期,表现为网络中心性较强,重叠度高,研究方向较为单一、分支少(見图3)。研究结果关联性较强,尤其是在空间分布上,关键节点的文献处于知识群组的衔接处,起着重要的承上启下作用,即为后续研究提供了理论和方法借鉴。从共被引网络连线看,传统村落研究领域中除了古村落旅游、真实性感知有着清晰的知识群组和边界,空间分布、传统村落、概念模型等知识群组间有着强关联性,连线间的关键节点围绕多个文献聚类,并以相同颜色表征彼此间的关联性。根据关键节点文献,参照文献共被引图谱,本节从空间分布、传统村落、真实性感知、概念模型、古村落旅游五个方面构建传统村落研究的核心知识群组[11-37]分别以#1、#2、#3、#4、#5为标识。

#1聚类所构成的“空间分布”知识群组是传统村落研究领域中最为密集、文献量较多、中心度高、发表时间集中在2011—2015年,与传统村落、概念模型聚类节点的链接较强。对源文献展开研究发现,“空间分布”知识群组主要通过地域性个案研究,从地形地貌、坡度坡向、生态资源等自然要素,民族构成、经济社会发展、地域文化等社会人文条件方面分析,传统村落具有明显地域特征与空间分异特征,提出基于全局整体性、系统性地促进传统村落整体保护发展的几点对策。

#2聚类知识群组为“传统村落”,其结构类型与节点特征同#1聚类类似,知识群组中节点数目众多,分布相对均衡。文献时间大多在2013—2015年,2012年9月以来,学术研究上,习惯上的“古村落”称呼统一形成“传统村落”。这一群组中心节点数目较多且中心性较强,与#1聚类有着密集的连接线,共被引网络呈现重叠态势,形成的研究网络凝聚力较强,产生一系列卓有成效的研究结果和结论,形成了多态的研究中心,说明传统村落进入研究的活跃期。其中刘大均的《中国传统村落的空间分布格局研究》被引达到70余次,对于传统村落的研究具有较强的向导性和可解释度。该知识群组为传统村落的研究提供了研究基础和支撑体系,在研究体系构建上,认为传统村落是地域文化、民俗风情的载体,指出其空间现状特征与保护的核心问题,揭示传统村落保护发展的迫切性与必要性,阐释传统村落与文化遗产的内在联系,构建传统村落的保护路径与方法,论述当前传统村落保护与发展、保护与传承的重要意义。

#3聚类为“真实性感知”群组,高频引用的研究成果多来源于2007—2010年间,文献总量偏少,内部中心程度较为集中,与其他聚类节点(知识群组)的连接较少,說明“真实性感知”研究领域相对聚焦,形成相对稳定的小型学术研究共同体。通过文献溯源,传统村落“真实性感知”的研究逻辑是围绕“真实性”理论,基于游客体验感知和旅游动机视角,对旅游研究中理论流派进行研究,从现代人的审美、娱乐、教育、休闲等体验需求对传统村落的资源进行解析,通过定量与定性方法结合,客观评价传统村落旅游资源,从而为传统村落的旅游决策和保护管理提供一些基础性参考。

#4聚类的知识群组为“概念模型”,与#1“空间分布”知识群及#2“传统村落”知识群存在密切交叉和关联,被引频率较高的文献出现在2006—2015年。图谱显示,“概念模型”聚类群组基本被#1聚类和#2聚类包围,位于“传统村落”“空间分布”的侧翼,是从“模型方法”角度对传统村落研究的理论进行构建或从方法上予以探索和验证。研究成果主要包括:以传统村落为研究对象,通过卫星遥感影像等多种图形数据、属性数据、调查数据作为数据源。借助GIS空间分析手段,建构数理统计模型或者物理结构模型,对传统村落空间特征、景观解释、认识图式等进行综合评价,判别传统村落的空间分异特征、景观安全格局及景观基因的认同。

#5知识群组“古村落旅游”位于图谱的东北侧边缘位置,与其他知识群组之间联系弱,文献多为2000—2004年,文献总量较少,中心度低。通过原文献梳理,发现研究传统村落旅游的成果异常丰富,发现高频被引文献共同特征是研究对象地域性特征非常明显,尤其90%文献聚焦于徽州传统村落的研究,且是早期关于传统村落旅游的研究,为后续传统村落旅游研究提供宝贵的经验和理论参照。该知识群组的研究特点主要是:在实地调研、调查与访谈的基础上,从多元角度(经济、社会文化、环境等)分析案例村落旅游资源的禀赋、发展态势及存在的问题,并在某一理论支撑或原则指导下,提出传统村落旅游开发的策略或模式。

2.3研究热点与趋势

对传统村落研究文献进行关键词共现分析,通过图谱语言解读,词汇与其他词汇间连线越密集,表示该词汇代表的显性特征越丰富,能够被不同研究领域的学者共同捕捉关注,具有较强的学科交叉性,充分体现学科领域的研究热点和趋势(见图4)。

2.3.1研究主题

2010年以来,随着经济社会的多元化发展,传统村落研究主题越来越广泛,多学科领域开展了积极探索,产生多样化的主题,形成复合型交叉网络,研究进入繁荣时期。概括起来主题主要分为两个层面。一是物质空间层面:研究传统村落的空间形态、空间分布、景观构成、物质文化遗产;二是非物质空间层面:探讨传统村落文化遗产、村落文化、文化景观、宗族景观等。“新型城镇化”是近年来主流宏观背景,传统村落“空心化”是现状特征,“人居环境”是传统村落研究的热点,“空间转型”是传统村落发展的路径与抉择,“游客满意度”“乡村性”等社会空间的关注是今后一段时期传统村落研究的趋势。

2.3.2研究内容

传统村落物质空间与社会空间是不同学科研究的两大主题。空间分布、空间结构与空间肌理是传统村落物质空间研究的重要内容。一般多从宏观视角解构空间分布特征及其规律;中观层面研究地域文化单元或省域传统村落的空间演化过程;微观尺度探讨县域传统村落的空间结构与空间肌理,揭示不同类型的传统村落民居特色及景观特征。

社会文化变迁、社会结构演变、价值观念更新等反映社会变迁过程,是传统村落社会空间研究的重要内容。杨贵庆等[38]通过对传统村落自然智慧与社会语义的解读,从家庭结构、治理体系的转变、现代价值追求等多重力量的耦合研究,认为传统村落社会空间的重构需要重新审视物质空间功能与内涵,培育再生的内在机制。刘渌璐等基于功能属性视角,将非物质文化所承载的空间功能属性分为仪式空间、教育空间、表演空间、生活空间等六类,提出了基于社区营造延续文化内涵,梳理承载空间组成,建构整体性保护、原真性保护路径[39]。

无论是对传统村落物质空间的研究还是社会空间的探讨,各学科的研究聚焦最终回归传统村落保护与利用、传承与发展,因而传统村落的保护始终是核心命题。在保护内容方面,以往偏重于物质文化遗产的保护逐步将重心转移到非物质文化遗产的保护,居民参与、社区自治、功能活化、金融嵌入等均成为传统村落保护发展的重要途径。

2.3.3研究方法

传统村落的研究方法经历了从定性描述到GIS空间分析技术的应用,再到多学科交叉的集成模型构建。如核密度统计、最邻近点指数、ESDA等对于传统村落空间分布特征与格局的研究,空间句法对于村落空间肌理结构的分析,问卷调查与质性调查相结合,构建指标评价传统村落的功能与价值,空间生产等空间社会学理论分析非物质空间的演变过程等。目前,对于传统村落空间形态研究的方法较为成熟,研究居民行为和游客感知的信息采集、大数据应用正成为方法革新的新趋势。

3结论与展望

3.1结论

(1)中国传统村落的研究进入繁盛时期,研究成果丰富,不同研究领域间形成较为完整的网络结构。从时间维度看,传统村落研究成果逐年增多;就学科领域看,研究外延迅速拓展,从传统的地理学、城乡规划学、建筑学、农业考古等学科逐步向经济管理学、社会学、生态学等多学科交叉扩展,学科联系日益紧密,机构间交流、合作日趋频繁。大量关键节点文献、共被引文献为传统村落的研究奠定了理论与方法基础,为知识群后续发展提供了研究范式。

(2)中国传统村落研究过程不断深化。随着理论框架的日趋完善,从早期的价值维度、旅游资源开发的描述性探讨,到以计量学、空间分析为支撑的传统村落空间形态的研究,再到传统村落社会空间演变、转型发展的作用机理研究,研究内容不断丰富,研究视角得以更新发展,研究方法层出不穷。此外,中国传统村落研究的地域性特征明显,地域文化内涵丰富,使得地方高校尽享天时地利的优势,长时间跟踪关注传统村落的演化过程,致力于地域文化系统的研究,成果丰富。

(3)传统村落的保护发展研究既是当下热点也是未来趋势。关于传统村落保护研究业界基本达成共识,即保护不能是单纯的静态保护,而是保护与发展、发展与傳承并重。早期的城乡规划学、建筑学研究多是从单纯的物质空间入手,注重空间形态、单体建筑等的物质空间保护,以强调保护的完整性和原生性的博物馆式的保护方法无力扭转传统村落衰败的颓势。随着新时代发展背景的要求,多学科的介入,传统村落社会空间、生产空间的变迁,基于空间大数据的游客满意度、居民感知等成为学界研究的主流与趋势,倡导以文化传承、功能更新与空间活化实现传统村落的保护与发展。

3.2展望

(1)传统村落理论框架进一步完善,研究内容与尺度有待拓宽。从既有的研究成果看,传统村落的理论建构多源于地理学的探索,城乡规划学与建筑学大多致力于传统村落建筑保护与空间重构的实践,且个案研究较多,理论升华不足,需要建构一套相对完整的理论研究框架。研究内容上,开展物质空间形态与非物质文化遗产的交互研究,对传统村落发展过程中的主体系统予以剖析,基于复杂适应系统,探讨传统村落发展演变过程中的动力系统、空间响应机制及调控路径[40]。研究尺度进一步拓宽,从传统的地域性特征显著的个案研究拓展到基于共同历史文化资源本底的区域多个案例的比较研究。从内容、尺度、方法上揭示传统村落的客观发展规律,建构集理论支撑、要素特征、驱动机制与调控策略于一体的传统村落研究逻辑与框架。

(3)传统村落保护模式的推陈出新,化解保护与活化发展的困境。传统村落的保护与实践虽然取得较为丰硕的成果,但仍然需要厘清影响传统村落振兴的沉疴顽疾,需要处理好保护的认知差异与矛盾,进一步顺应从“以人为本”到“以物为本”观念的转变;加强统筹与干预的政策缺位研究;在“空心化”历史大潮中,要秉承传统村落与传统文化的整体性保护理念,基于产业化困境与文化缺失的视角探寻传统村落保护与活化的路径。

参考文献:

[1]刘沛林.古村落——独特的人居文化空间[J].人文地理, 1998(1):38-41.

[2]吴晓勤,陈安生,万国庆.世界文化遗产──皖南古村落特色探讨[J].建筑学报,2001(8):59-61.

[3]胡跃中.楠溪江古村落特色、价值及其保护[J].小城镇建设,2001,19(10):40-45.

[4]刘昌雪.世界遗产地旅游推力—引力因素研究——以西递和宏村为例[J].旅游学刊,2005(5):15-20.

[5]王云才,郭焕成,杨丽.北京市郊区传统村落价值评价及可持续利用模式探讨——以北京市门头沟区传统村落的调查研究为例[J].地理科学,2006(6):735-742.

[6]梁栋栋,陆林.古村落型旅游地土地利用的初步研究——世界文化遗产黟县西递案例分析[J].经济地理,2005(4):562-564.

[7]车震宇,保继刚.市县级政策与管理在古村落保护和旅游中的重要性——以黄山市、大理州和丽江市为例[J].建筑学报,2006(12):45-47.

[8]肖红,巫清华,周丽.历史文化村(镇)旅游发展研究综述[J].武汉职业技术学院学报,2010,9(1):82-85,96.

[9]叶步云,戴琳,陈燕燕.城市边缘区传统村落“主动式”城镇化复兴之路[J].规划师,2012,28(10):67-71.

[10]秦晓楠,卢小丽,武春友.国内生态安全研究知识图谱——基于Citespace的计量分析[J].生态学报,2014,34(13):3693-3703.

[11]佟玉权,龙花楼.贵州民族传统村落的空间分异因素[J].经济地理,2015,35(3):93,133-137.

[12]李伯华,尹莎,刘沛林,等.湖南省传统村落空间分布特征及影响因素分析[J].经济地理,2015,35(2):189-194.

[13]程海帆,李楠,毛志睿.传统村落更新的动力机制初探——基于当前旅游发展背景之下[J].建筑学报,2011(9):100-103.

[14]乔迅翔.乡土建筑文化价值的探索——以深圳大鹏半岛传统村落为例[J].建筑学报,2011(4):16-18.

[15]刘春腊,刘沛林.北京山区沟域经济建设背景下的古村落保护与开发研究[J].经济地理,2011,31(11):1923-1929.

[16]李萍,王倩,Chris Ryan.旅游对传统村落的影响研究——以安徽齐云山为例[J].旅游学刊,2012,27(4):57-63.

[17]王晓薇,周俭.传统村落形态演变浅析——以山西梁村为例[J].现代城市研究,2011,26(4):30-36.

[18]马晓冬,李全林,沈一.江苏省乡村聚落的形态分异及地域类型[J].地理学报,2012,67(4):516-525.

[19]冯骥才.传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].民间文化论坛,2013(1):7-12.

[20]曹迎春,张玉坤.“中国传统村落”评选及分布探析[J].建筑学报,2013(12):44-49.

[21]刘大均,胡静,陈君子,等.中国传统村落的空间分布格局研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(4):157-162.

[22]罗长海,彭震伟.中国传统古村落保护与发展的机制探析[J].上海城市规划,2010(1):37-41.

[23]周亚庆,吴茂英,周永广,等.旅游研究中的“真实性”理论及其比较[J].旅游学刊,2007(6):42-47.

[24]王帆,赵振斌.基于游客体验的古村落旅游景观展示研究——以陕西党家村为例[J].北京第二外国语学院学报, 2009,31(11):71-78.

[25]程乾,付俊.基于游客感知的古村落旅游资源评价研究[J].经济地理,2010,30(2):329-333.

[26]冯淑华,沙润.古村落场理论及景观安全格局探讨[J].地理与地理信息科学,2006(5):91-94.

[27]李文兵,张宏梅.古村落游客感知价值概念模型与实证研究——以张谷英村为例[J].旅游科学,2010,24(2):55-63.

[28]佟玉权.基于GIS的中国传统村落空间分异研究[J].人文地理,2014,29(4):44-51.

[29]杨立国,刘沛林,林琳.传统村落景观基因在地方认同建构中的作用效应——以侗族村寨为例[J].地理科学,2015,35(5):593-598.

[30]章锦河,凌善金,陆林.黟县宏村古村落旅游形象设计研究[J].地理学与国土研究,2001(3):82-87.

[31]冯淑华.古村落旅游客源市场分析与行为模式研究[J].旅游学刊,2002(6):45-48.

[32]李凡,金忠民.旅游对皖南古村落影响的比较研究——以西递、宏村和南屏为例[J].人文地理,2002(5):17-20,96.

[33]章锦河.古村落旅游地居民旅游感知分析——以黟县西递为例[J].地理与地理信息科学,2003(2):105-109.

[34]卢松,陆林,凌善金,等.皖南古村落旅游开发的初步研究[J].国土与自然资源研究,2003(4):71-72.

[35]刘昌雪,汪德根.皖南古村落可持续旅游发展限制性因素探析[J].旅游学刊,2003(6):100-105.

[36]陆林,凌善金,焦华富,等.徽州古村落的景观特征及机理研究[J].地理科学,2004(6):660-665.

[37]保继刚,苏晓波.历史城镇的旅游商业化研究[J].地理学报,2004(3):427-436.

[38]杨贵庆,蔡一凡.传统村落总体布局的自然智慧和社会语义[J].上海城市规划,2016(4):9-16.

[39]劉渌璐,肖大威,张肖.历史文化村落保护实施效果评估及应用[J].城市规划,2016,40(6):94-98,112.

[40]李伯华,刘沛林,窦银娣,等.中国传统村落人居环境转型发展及其研究进展[J].地理研究,2017(10):1886-1900.