基于织补理念的传统村落保护发展规划研究

2019-09-10王雅琦汪兴毅管欣

王雅琦 汪兴毅 管欣

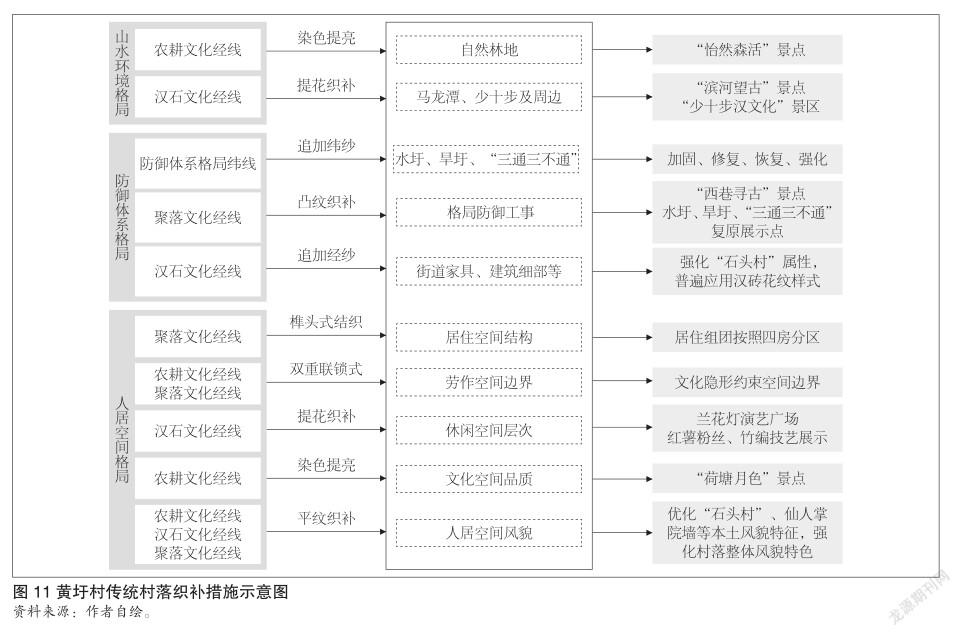

摘要:依据住建部颁布的《传统村落评价认定指标体系(试行)》,将传统村落划分为传统建筑类、选址格局类和非物质文化遗产类三类。文章以选址格局类传统村落——安徽省滁州市定远县黄圩村为研究对象,借鉴纺织织补的相关手法对传统村落进行织补。提炼物质文化遗产要素的山水环境格局、防御体系格局、人居空间格局三条格局纬线,以及优秀传统文化要素的农耕文化、汉石文化、聚落文化三条文化经线,模仿凸纹织补、重平纹织补、榫头式结织、双重联锁式织补等纺织织补工艺,探讨传统村落有机织补新路径。

关键词:传统村落;保护发展规划;织补理念;黄圩村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.12.007 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)12-0037-09 文獻标识码:A

Research on Protection and Development Planning of Traditional Villages Based on the Darning Concept: Taking Huangwei Village in Dingyuan County as an Example

WANG Yaqi, WANG Xingyi, GUAN Xin

[Abstract] Traditional villages can be divided into traditional architecture villages, traditional location pattern villages and intangible cultural heritage villages according to the "Traditional Village Evaluation and Identification Index System (Trial Implementation) ". Taking Huangwei Traditional location pattern village in Dingyuan County as the research object, his paper tries to learn from the textile approach to traditional villages planning, by extracting the three "pattern latitudes" and the three "cultural longitudes" from Huangwei Village, including the landscape environment pattern, defense system pattern, and human settlements spatial pattern, as well as the agricultural culture, Han-Shi culture and settlement culture. It imitates the textile darning process, such as embossing, double woven, double-locked woven, and double interlocking darning, and explores the new path of organic darning in traditional villages.

[Keywords] traditional village; protection and development planning; darning concept; Huangwei Village

引言

传统村落是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落[1]。安徽省传统村落在空间上呈现凝聚分布且较为集中,形成皖南山区和皖西大别山区两个高密度区,部分位于长江中下游平原及江淮丘陵地区,整体呈现南方多、北方少,自南向北递减的分布特征[2]。

关于安徽省传统村落的研究成果,从文献资料来看,主要为皖南山区的传统村落。皖南山区的传统村落以世界文化遗产黟县西递村、宏村为代表,村落历史格局完整、明清建筑众多、非物质文化遗产丰富。

定远县黄圩村位于滁州市定远县永康镇西北部,处于江淮丘陵地区。据族谱记载,已有六百多年历史,村落历史格局基本完整,物质和非物质遗产较为丰富,自然环境优美,山林水石资源得天独厚。江淮丘陵地区自明清以来,尤其是清代中后期,为抵抗持续战乱带来的不利影响,出现大量防御型村落。依据住建部2012年颁布的《传统村落评价认定指标体系(试行)》可大致将传统村落划分为传统建筑类村落、选址格局类村落、非物质文化遗产类村落三类[3],防御型传统村落大多可归为选址格局类。

1织补理念的相关研究

织补理念是上世纪60年代西方城市大规模改造背景下,首先由柯林·罗在《拼贴城市》中提出,通过技巧与思维两方面“拼贴”城市,满足城市传统继承与未来开拓的双层需求[4],进而提炼和发展成利用文脉主义思想对城市肌理进行织补的理念[5-6],在西方城市建设中广泛应用。

国内多在宏观概念层面引入织补理念,相关研究讨论度相对较低。张杰认为织补理念可应用于整个社会生活体系的缝合[7],并与邓翔宇共同探讨了城市肌理与建筑类型织补[8];彭颖等讨论了保护城市历史街区与建筑的织补策略[9];常江探讨利用文脉织补城市新旧区的方法[10];尚永忠探索“嵌入式织补”特色小镇的可能性[11];王峥基于织补理念研究传统村落保护发展策略[12]。研究方向由城市逐步进入乡村,但在乡村层面,限于概念性指导。

2黄圩村织补要素提取

借鉴织补理念内核与纺织技艺手法,对选址格局类传统村落进行织补,将优秀传统文化筛选精炼成线,选用相应的织补技艺手法,织入传统村落格局中,完善选址格局的整体性,展现选址格局的真实性,并同步改善人居环境。

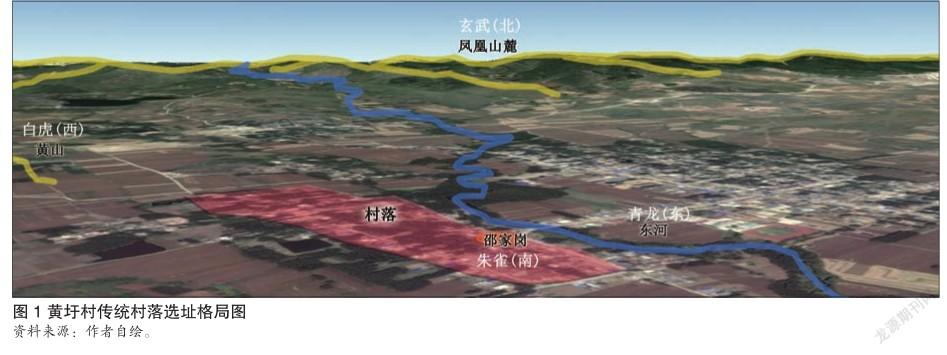

2.1黄圩村选址

村落选址符合中国传统堪舆要求,即“负阴抱阳、背山面水、藏风聚气”,也为满足传统村落良好延续的必然需求创造了条件[13] (见图1)。利用北侧山脉作为天然屏障,避免西北风的侵蚀,广阔肥沃的田地满足村民饮食方面的需求,茂密葱郁的林地是村落的保护色,避免村落一览无余的同时也防御了风沙的侵害,东河提供了生产生活所需的水源,山上的石料和木材提供了建筑营造所需的材料。

2.2格局纬线——物质文化遗产要素

黄圩村作为选址格局类传统村落,主要优势在于有迹可循的格局空间,对于黄圩村物质文化遗产要素,从宏观、中观、微观层次分别梳理出三条格局纬线。

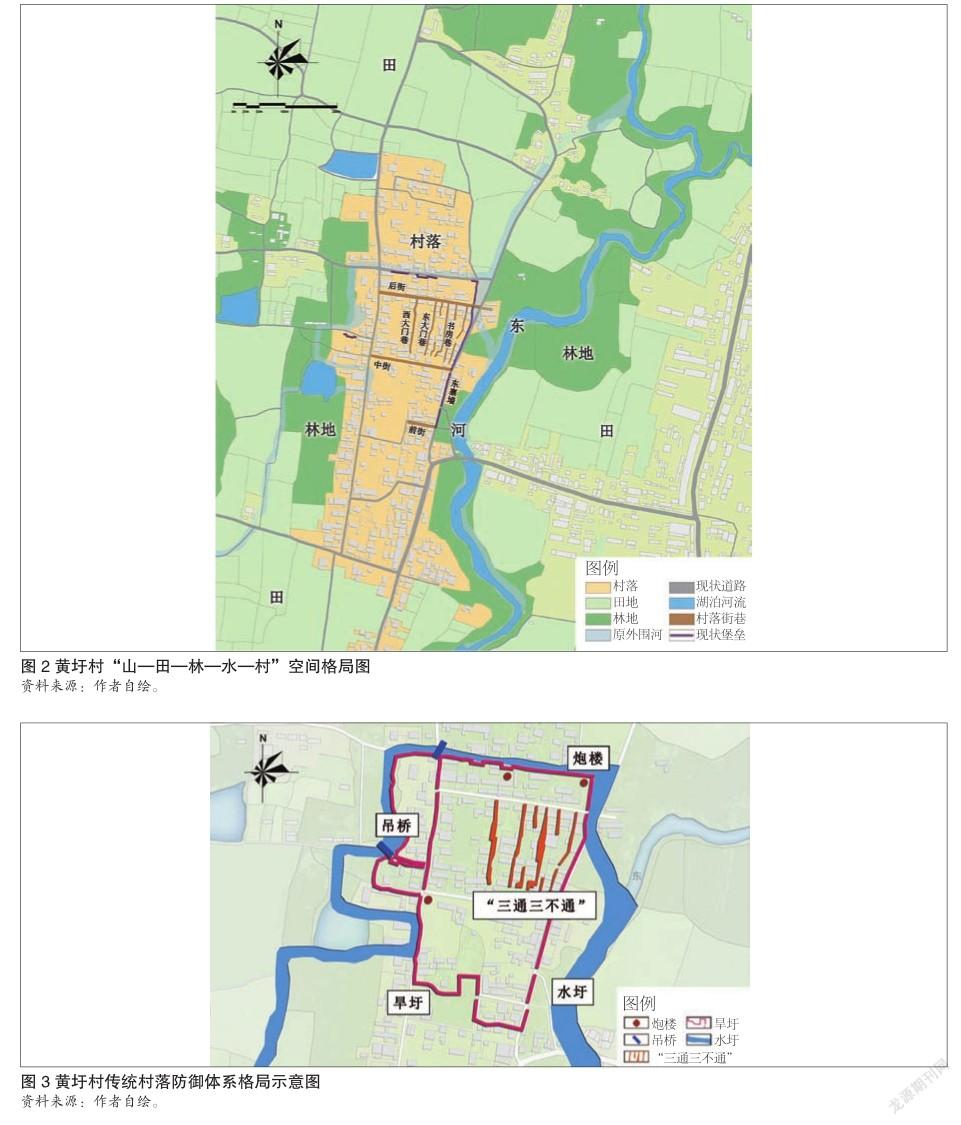

2.2.1山水环境格局(宏观)

山水环境源于自然,是天然的保护屏障与资源仓库。村落北侧黄山与凤凰山麓是绵延逶迤的“山”,山脚下平坦肥沃的土地是农耕场所“田”,不宜进行农耕生产土地种植成片的“林”,葱郁林木勾勒下的东河展现灵动活泼、线条自由的“水”,连同风貌古朴醇厚的“村”,在宏观空间上形成“山—田—林—水—村”的山水环境格局(见图2)。

2.2.2防御体系格局(中观)

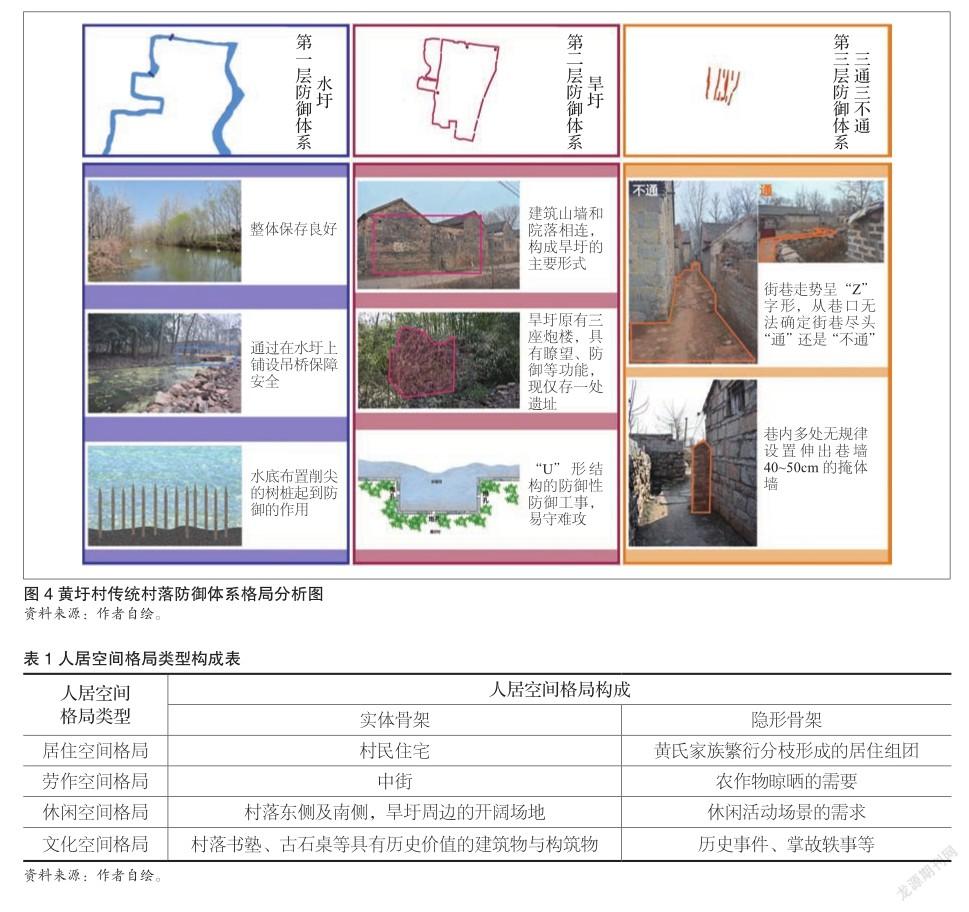

黄圩村的防御体系格局是村落特色与价值的体现,具有较高的保护价值,称为“三层防御体系”(见图3)。第一层防御体系为水圩,是村落居住地外围,一圈连接东河半人工修筑的河流水渠,设有吊桥及多种防御机关;第二层防御体系为旱圩,是水圩内侧结合房屋围墙堆砌的连续石制高大圩堡墙壁,圩堡局部设有炮楼,墙壁设有射击孔等涉及工事及“U”型掩体的掩蔽工事;第三层防御体系为“三通三不通”,是村落内曲折蜿蜒的“九坊”街巷形成的迷宫,既有融合日常生活的“三山夹一碾”和“三步两桥”,也有用于隐藏的掩蔽工事(见图4)。

2.2.3人居空间格局(微观)

人居空间格局是指涉及村民日常生产生活活动所使用的空间环境。人居空间格局不局限在宏观或中观格局的具体从属关系中,而根据使用场景进行具体界定[14]。黄圩村人居空间格局的骨架由街巷、建筑、场所等构成的实体骨架及由宗族祖制、风俗文化、生产生活需求等构成的隐形骨架两部分组成。具体可以划分为:居住空间格局、劳作空间格局、休闲空间格局、文化空间格局(见表1)。

2.3文化经线——优秀传统文化要素

黄圩村拥有较为丰富的优秀传统文化,从华夏文明、地域文化、村落文化等方面梳理出三条文化经线用于织补传统村落。

2.3.1农耕文化

农耕文化是华夏文明绵延传承的精华。黄圩村地处皖东丘陵地区,土质较好、雨水丰富、四季分明,有利于农耕活动的开展,自古以来便是受农耕文化熏陶的地区。无论是就地取材的建村智慧,还是结合生产生活生态营建的防御体系格局,亦或是顺应时节气候与土地状况,选择适合的农作物及畜牧品种,并形成富有地方特色的农产品,都是黄圩村优秀农耕文化的体现。

2.3.2汉石文化

汉石文化是黄圩村地域文化的亮点。具体是指黄圩村所具有的两汉文化渊源及“石头村落”展现出的石头文化两个方面。汉石文化是黄圩村区别于安徽省其他传统村落的独特文化基因。无论是古朴天然的“石头村落”体现出的“明”形象,还是隐身于村落中的“汉王追霸王”典故传说,以及融入村落建筑的汉遗址旧砖所描绘出的“暗”形象,皆为黄圩村地域传承和历史映射下黄氏子孙聪明智慧的见证。

2.3.3聚落文化

聚落文化是黄圩村村落文化的典型代表。黄圩村建村至今六百余年,黄氏子孙摸索形成了适合自身发展的聚落文化,每一次的改进都是建立在强大聚落约束力的基础上。无论是有意识有规划逐渐壮大的黄氏村落、营造具有防御功能的圩堡村落,还是富甲一方的经济实力,都是黄圩村强大聚落凝聚力的表现。

3黄圩村格局纬线存在的问题

3.1山水环境格局方面存在的问题

(1)边界受损:在城镇化进程中,黄圩村东侧的靠山村发展迅速,村落不断向外扩张,建筑层数不断上升,威胁到黄圩村山水格局完整性。

(2)功能不足:随着时代的进步,防御与生存功能的需求不断下降,青山绿水的自然资源催生的游憩功能需求不断上升。面对新的功能需求,村落缺少相应的应对措施实现资源的充分利用[15]。

(3)历史环境要素埋没:宏观格局下的历史环境要素存在却未被串联运用,形成资源孤岛,不利于传统村落整体的保护与发展。

3.2防御体系格局方面存在的问题

(1)水圩局部缺失:随着村落防御功能需求的减少和土地资源需求的增加,北侧水渠局部填为平地;水圩东侧部分位置也因沟渠淤堵成为泥潭。

(2)旱圩片段化:建设性破坏造成的局部圩堡墙体缺失,使得旱圩呈现片段化现象;同时,由于缺乏保护意识和保护能力,北侧部分旱圩可能出现坍塌现象;旱圩高度整体降低。

(3)街巷体系局部破损:“三通三不通”街巷体系复杂曲折,村民為了生活的便利,对原有街巷局部联通,“三通三不通”整体结构局部破损。

3.3人居空间格局方面存在的问题

(1)居住空间布局混乱:户数和户均建筑面积的增加,促使村民采用不当的方式改变原有建筑布局,造成居住空间结构的混乱。

(2)劳作空间界限模糊:劳作空间边界的模糊直接影响了黄圩村中街交通功能的使用。

(3)休闲空间形式单一:现有休闲空间仅能满足村民聚集聊天的需求,休闲形式单一,配套设施缺乏。

(4)文化空间品质平庸:文化空间本应是村落精神与文化传承的载体空间,黄圩村在文化空间的维护上缺乏自主意识,导致文化空间仅仅保存了实体骨架的壳。

(5)传统风貌受损:由于村民保护意识缺乏,采用的异质性材料、工艺、风格等导致村落人居空间格局风貌部分受损,协调性欠佳。

4黄圩村格局纬线织补措施

借鉴纺织织补的相关手法,对黄圩村传统村落进行织补(见图5)。

4.1山水环境格局织补措施

4.1.1划定保护区划,保护格局边界完整

根据黄圩村传统村落整体风貌格局的保护需求,保护山水环境格局“山—田—林—水—村”边界的完整性,划定核心保护范围、建设控制地带范围和环境协调区范围,强化黄圩村织补基底格局(见图6)。

4.1.2染色提亮文化经线,弥补缺失功能

城市化进程下城市人口下乡体验田园生活的需求不断上升,黄圩村东北角大片农田与东河之间是一片自然林地,树木缺乏管理,整体现状良好、略显杂乱。提取“渔樵耕读”农耕文化经线进行染色后,织入山水环境格局的林地内,对森林资源识别利用,打造自在田园生活平台(见图7)。

4.1.3提花织入文化经线,修饰埋没要素

山水环境格局内部众多历史环境要素被埋没,未得到合理利用。引入汉石文化经线,选择村落东南侧的马龙潭、少十步等历史环境要素,利用提花织补的方式将历史环境要素在山水环境格局上进行织补,形成不容忽视的村落成分,强化村落汉文化历史氛围(见图8)。

4.2防御体系格局织补措施

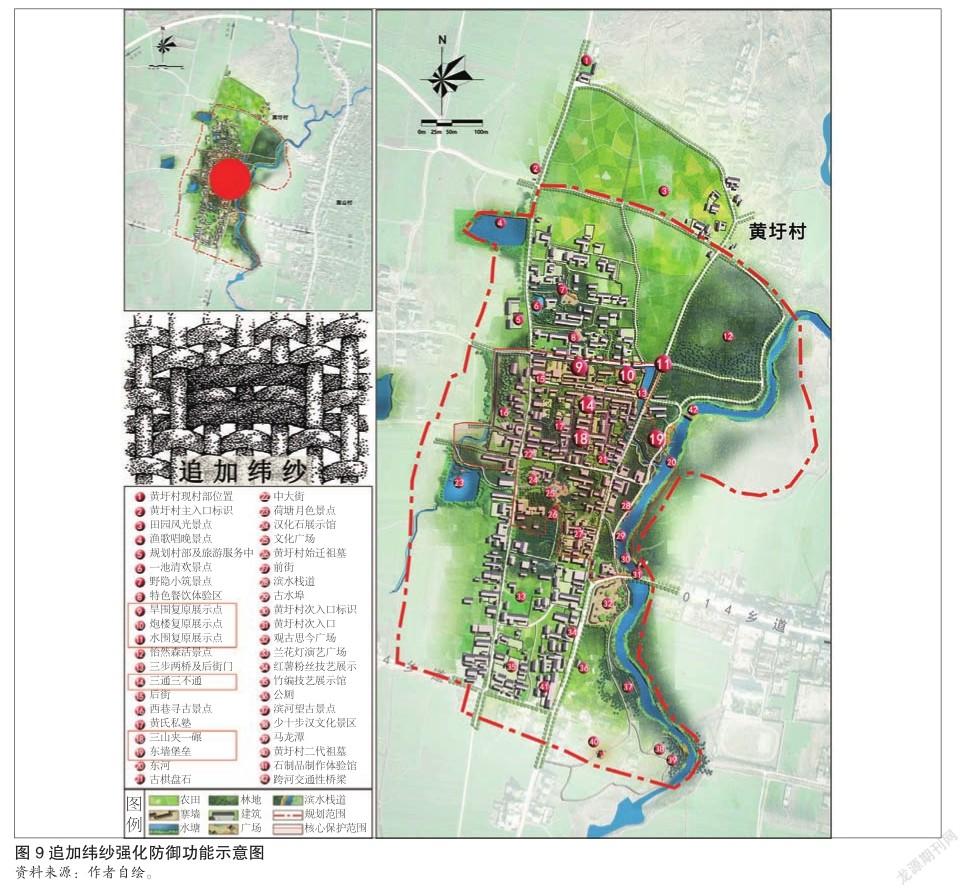

4.2.1追加纬纱强化防御功能,凸纹织入聚落文化经线

通过重追加纬纱,即修疏通水圩沟渠,修复水圩系统、修补缺失的旱圩片段,加固旱圩基座,修复旱圩高度、恢复“三通三不通”原有格局,强化防御功能(见图9)。提取聚落文化经线为防御体系格局增添层次,展示水圩底部密布的尖木棍、旱圩“U”型掩体墙、“三通三不通”复杂的布局脉络等格局防御工事,展现黄氏建村智慧。打造特色节点空间,通过实物展示与典故轶事相结合,增强黄圩村各节点的识别性。

4.2.2 追加经纱丰富格局层次,重平织入汉石文化经线

追加石文化经纱强化村落“石头村”属性,街道家具材料采用石质材料进行布置,风格宜简单,达到现代设施与古朴村落浑然天成的效果。提取原有汉砖花纹样式,普遍使用在格局修复的细节中。

4.3人居空间格局织补措施

4.3.1追加纬纱强化居住空间格局,榫头式结织聚落文化经线

通过追加居住格局纬纱对居住空间格局进行自修补,采用榫头式结织方式织入聚落文化,规范“三通三不通”格局下居住空间的片状划分,基本满足黄氏家族初始家庭住宅组团分区划分住宅的历史初衷,再现黄氏聚落建村智慧。

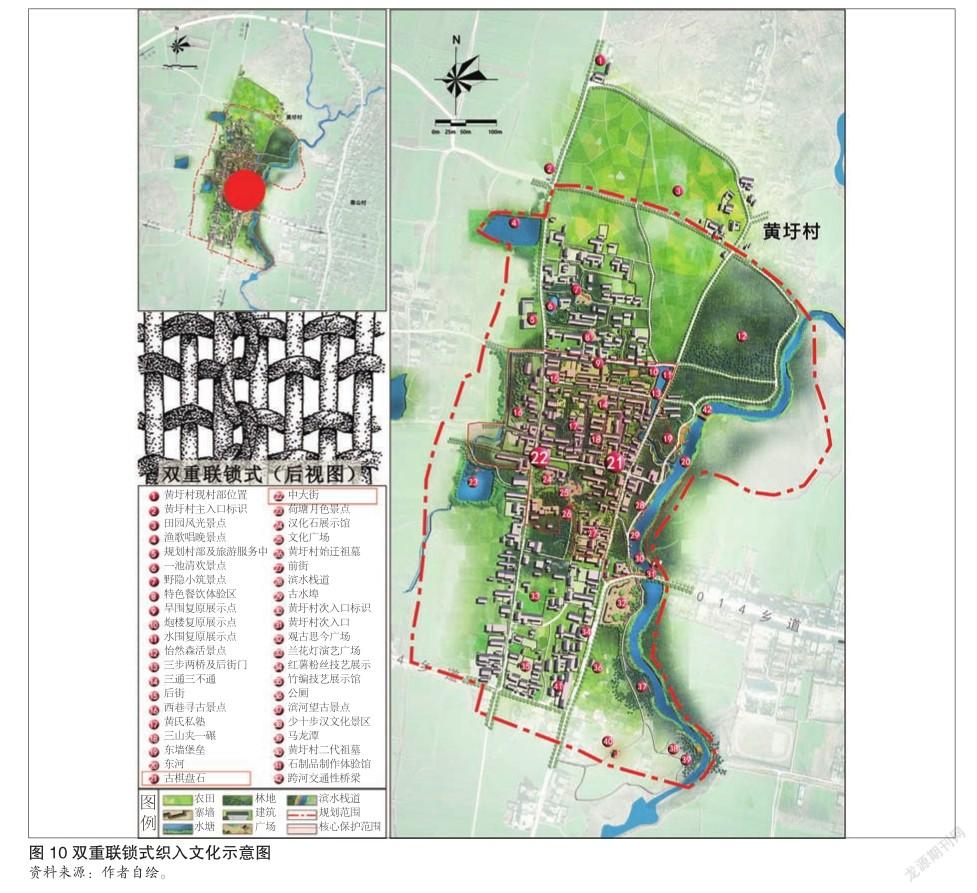

4.3.2 双重联锁式织入农耕文化与聚落文化,理清农作空间界限

提取农耕文化与聚落文化,借助文化的约束力,为村落划定更为合适的劳作空间边界。在不改变原有空间格局前提下,依据农耕文化就地取材的理念,通过更改中街铺装形式,结合现状建筑边界,打造自然不规则的道路边界,种植本土植物强化边界、美化空间环境,明确用地属性,形成隐形边界。利用聚落内部约束力设立村民公约,保证农忙时期农作空间使用的秩序性,实现农作空间格局进行双重联锁式织补(见图10)。

4.3.3 提花织入汉石文化经线,立体休闲空间扁平结构

确定织补对象外延需求,织入汉石文化,利用“石头村”的传统风貌与工艺作为媒介织补休闲空间,打造乡村文化,并为竹编技艺、红薯粉丝制作技艺和兰花灯技艺提供展示与传承发展空间。

4.3.4 染色提亮农耕文化经线,丰富文化空间格局品质

选择未得到较好修缮但承载了村落发展历史的节点空间作为织补对象,提取农耕文化经线进行染色提亮,丰富文化空间品质。修缮古石桌,采用碎石铺地;利用体量巨大的石磨盘与旱圩内凹的“U”型掩体墙,营造“西巷寻古”文化节点空间;选取现状条件较好的水塘种植亲水植物,通过环境梳理打造“荷塘月色”田园风光。

4.3.5 平纹织入文化经线,维持人居空间格局风貌协调统一

平纹织补是纺织工艺中经纬线协调均衡的组织样式,维持人居空间格局风貌协调统一,不需要文化经线的突出跳跃,只需各风貌元素使用均衡得当。居住空间风貌维持村落“石头村”形象,保存居住空间范围内生长良好的绿植稍作修剪,利用院墙上自生长的仙人掌形成独具特色的仙人掌院墙;农作空间风貌织入农耕文化与聚落文化,避免城市化风貌的侵入;休闲空间风貌织入汉石文化,丰富休闲空间格局,为传统村落融入现代生活需求元素;文化空间风貌重点在于提升,织入农耕文化,在整齐干净的前提下合理提升品质。

5结语

面对传统村落多方保护要素片段化的现状,利用织补理念能够有机织补要素片段的优势,有效进行传统村落保护发展工作。针对选址格局类的黄圩村传统村落,深入梳理黄圩村现状及历史演变过程,提炼出物质文化遗产要素中山水环境格局、防御体系格局、人居空间格局三条“格局纬线”,凝练出优秀传统文化要素中农耕文化、汉石文化、聚落文化三条“文化经线”。基于织补理念模仿纺织物的紡织过程,总结出对选址格局型传统村落的织补措施,丰富安徽省防御型传统村落的研究成果,为传统村落的保护发展提供了新的理念(见图11)。

参考文献:

[1]住房和城乡建设部,文化部,国家文物局,财政部.关于开展传统村落调查的通知[Z],2012.

[2]汪兴毅,管欣,丁晶晶.安徽省传统村落空间分布特征及解析[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2017,26(2):19-25.

[3]住房和城乡建设部,文化部,国家文物局,财政部.住房城乡建设部等部门关于印发《传统村落评价认定指标体系(试行)》的通知[Z],2012.

[4]王群.柯林·罗与“拼贴城市”理论[J].时代建筑,2005(1): 120-123.

[5] Colin Rowe,Fred Koetter.Collage City[M].Cambridge:The MIT Press,1984.

[6]柯林·羅.拼贴城市[M].童明,译.北京:中国建筑工业出版社,2003.

[7]张杰.深求城市历史文化保护区的小规模改造与整治──走“有机更新”之路[J].城市规划,1996,20(4):14-17.

[8]张杰,邓翔宇,袁路平.探索新的城市建筑类型,织补城市肌理——以济南古城为例[J].城市规划,2004,28(12):47-52.

[9]彭颖,刘大平.激活城市——城市建筑文化资本与城市历史街区复兴[J].城市建筑,2009(2):14-16.

[10]常江.显性文脉“织补”与隐性文脉“渗透”——以徐州市云东二道街地块城市设计为例[C]//中国城市科学研究会,天津市人民政府.2014(第九届)城市发展与规划大会论文集(S15历史文化街区保护与更新).北京:中国城市科学研究会,2014.

[11]尚永忠.基于“嵌入式织补”策略的特色小镇设计——以杭州梦想小镇核心区仓前老街更新改造为例[J].城市住宅,2018,25(9):31-36.

[12]王峥.基于织补理论的传统村落保护发展规划策略研究[D]. 北京:北京工业大学,2016.

[13]冯骥才.传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].民间文化论坛,2013(1):7-12.

[14]王韡.徽州传统聚落生成环境研究[D].上海:同济大学, 2006.

[15]周乾松.我国传统村落保护的现状问题与对策思考[N].中国建设报,2013-01-29(3).