基于民意的社会治理法治化路径探析

2019-09-10倪昱唐莹丁健

倪昱 唐莹 丁健

〔内容提要〕社会治理法治化是通过法治的社会治理,集中表现为社会治理主体依法办事的过程。本文基于前人理论并利用2015年中国人民大学CGSS(中国综合社会调查)获得的可靠民意数据进行实证分析,探析如何实现社会治理法治化的民意要求。经研究发现:一是要用道德和制度手段提高全体公职人员的廉洁和专业水平。二是要注重与老百姓直接利益相关的法治化治理领域,着重解决完善网络治理、加强政府内外部监督、改革信访制度、畅通公民参与途径等方面存在的严重问题。三是要在公平、民主的法治环境下加强民众的社会信任,树立民众的法治理念,提高民众的法治素养。四是要在立法、司法、执法、监督等环节全方位完善法律体系的建设,捍卫法律权威。

〔关键词〕民意社会治理法治化结构方程模型

社会治理法治化实现路径研究是我国2020年初步实现国家治理能力和治理体系现代化决胜时期的研究热点。目前,虽然有关社会治理法治化的研究较多,但是利用实证分析方法的相关研究却凤毛麟角。基于此,本文拟采用CGSS获得的数据进行简单描述性统计、因子和主成分分析、结构方程模型等实证分析方法,深入探寻社会治理法治化实现路径中的民意要求。

一、概念界定

民意是人民群众共同、普遍的思想或意愿。民意是社会因素所处状态的晴雨表,是衡量一切社会决策的试金石,任何理性的统治者都会优先考虑民意。法治有两层含义:一是宪法和法律的最高权威;二是严格按照法律办事。法治和民意息息相关,离开民意对待法治,则有精英主义危险;离开法治对待民意,则有民粹主义的危险。卢梭在《社会契约论》中强调法律是治理国家的终极标准,而法律来源于将多数人的智慧集中的“公意”,社会治理只有加入民意才能拥有政治合法性。本文采用的CGSS数据是一种民意测验,有效地体现了我国的民意表达。党政主导模式是社会治理的主导和支配力量,故本文研究的社会治理主体是国家机关,以此區别于詹姆斯·罗西瑙提出的无需依靠国家强制力量实现的社会治理。社会治理法治化是通过法治的社会治理,集中表现为捍卫宪法和法律的最高权威和提高社会治理依法办事水平的过程。社会治理依法办事水平体现在解决社会治理问题上,而我国存在的社会治理问题主要集中在环境污染、城市建设、道路交通、社会治安、食品安全、市场秩序等方面。基于此,本文对社会治理法治化的路径进行探析,即在于找寻如何实现社会治理法治化的路径。

二、文献综述

社会治理法治化实现路径分析包括如下:一是从法理、法律制订和执行出发,做到有法可依、执法必严、违法必究,涵盖立法、司法、执法、监督全过程。代表人物有包国宪和周云飞(2009)提出的中国公共治理绩效法治评价指标体系;刘少华和刘宏斌(2015)提出的法律体系的执法、司法、守法的完善;周建军和刘明宇(2019)提出的依法、程序、责任治理等。二是强调实现法治化路径的不同主体,包括党员、政府、人大、法院、检察院、公民个人。代表人物有刘靖华和姜宪利(2006)提出的人大陪审制度和法院、检察院司法审查制度;车軑珏(2018)提出通过党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的不同主体治理格局等。三是从创新社会治理法治化出发,包括法治理念的培养、政治廉洁、协商处理、网络参与、公民参与、信访等方面的完善。代表人物有徐汉明和林必恒(2016)提出的网络舆情治理,惩治网络犯罪;刘祖云(2018)提出加强法治理念和政治廉洁意识,即根植平等意识、规范意识和程序意识三大意识,根除权力的任性、资本的贪婪、人情的绵缠;葛宇宁和董晓飞(2018)提出的把信访纳入法治化轨道等。

三、问卷结构

CGSS是从2003年开始的每年一次,对全国125个县(区),500个街道(乡、镇),1000个居委会、10000户家庭中的个人进行的调查。其中,2015年的问卷分为(A~F部分)六个模块,本文章删除了与F部分不相关的或数据不连接的模块,最终剩余ABF这三个模块。

结合文献综述和问卷结构得出:一是法律体系包括法律权威、立法、司法、执法、监督等实现路径。二是法治实现主体包括党员、政府、人大、法院、检察院、公民个人。三是创新社会治理法治化包括法治理念、政治廉洁、协商处理、网络治理、公民参与、信访等方面。

四、实证分析

(一)有效样本与简单描述性统计

1.有效样本。3391条样本:一是性别。男性1616人(占47.7%),女性1775人(占52.3%)。二是年龄。18~30岁536人(占15.8%),30~50岁1191人(占35.1%),50~70岁1192人(占35.2%),70岁以上472人(占13.9%)。三是城乡分布。城市2049(占60.4%),农村1342(占39.6%)。

2.法律体系统计结果。一是法律权威方面。在被问到是否存在法律该管的不管等问题时,60%人表示赞同。二是法律适用方面。在被问到政府部门的改革和法律相冲突时,60%左右的人认为不必遵守法律。三是立法方面。60%以上的人认为公民参与法律的制订过程很难。四是司法方面。70%的人认为老百姓打官司立案难。五是执法方面。50%的人认为有关部门未严格按照法律规定执行。六是监督方面。70%左右人认为政府内部监督效果差,60%人认为外部监督效果差。

3.法治化实现主体。民众倾向于行政机关解决实际问题,其对法官、检察官、警察、律师职业专业水平和职业道德水平的评分均在及格线左右,比较结果为:法官>检察官>律师>警察。50%以上人认为,党员干部不遵纪守法,80%人认为经常存在为了办事而给公职人员送礼现象。

4.创新社会治理。一是关于网络舆论。约50%左右人选择相信网上传言胜过政府官宣。二是关于公民参与。50%以上人表示未参与或没有资格参与投票。三是关于问题处理方式。50%以上的人认为双方协商等措施有效。四是关于政治廉洁。50%以上人认为党政公职人员不清廉且本地国家干部和警察的清廉程度低于法官和检察官。五是关于信访工作。68.5%的人认为信访工作会受到阻碍,62%的人认为信访不能解决问题。

(二)相关分析和主成分因子分析

被解释变量为民意在环境污染、城市建设、道路交通、社会治安、食品安全、市场秩序六个方面的社会治理依法办事水平的评价。大体情况为50%左右的人对其评价一般,总体评价良好,其中环境污染和食品安全的评价低于其他方面。

一是因子分析将被解释变量统一成一个因子。因子分析结果为KMO取样适切性量数为0.857>0.5,显著性水平为0.00,所以因子分析结果成立。二是进行相关分析。利用Pearson相关和Spearman等级相关对各变量进行抽检,结果显著且相关。研究新发现:教育、城乡、年龄、网络使用率、社会公平、社会信任、办事送礼等社会因素与社会治理依法办事水平的评价相关。三是主成分因子分析。结果KMO和巴特利特检验p=0.0显著,且KMO取样适切性量数0.877>0.5,所以主成分因子分析成立。最终解释变量为背景变量、社会层面、法律层面、主体政治廉洁层面、职业专业水平、处理方式六个指标。

(三)SEM模型

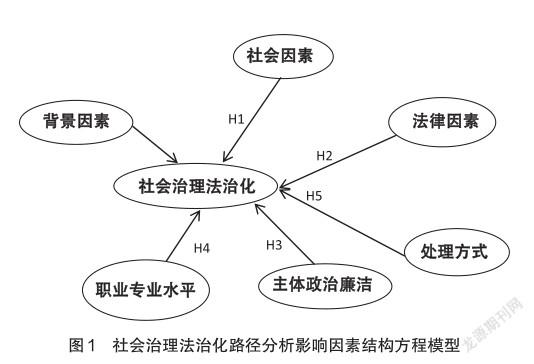

1.研究假说。H1:社会公平和信任对社会治理依法办事水平产生正向影响。H2:法律体系存在的问题对社会治理依法办事水平产生负向影响。H3:党政人员遵纪守法和清廉程度对社会治理依法办事水平产生正向影响。H4:法官、检察官、警察、律师的职业道德或专业水平对社会治理依法办事水平产生正向影响。H5:采用协商、有关方或行政机关调节的方式对社会治理依法办事水平产生正向影响。其大致路径见图1。

2.模型分析。信度检验首先利用SPSS 22.0软件对3391个样本的调查数据进行内部一致性的信度检验,Cronbach’s a系数为0.747>0.7,说明问卷的可信性较高。效度检验结果显示,因素负荷量大体在0.5~0.95之间,组合信度基本>0.6,(AVE)平均方差抽取量基本> 0.5且平均方差抽取量>相關系数的平方。以上表明量表具有较好的聚合效度和区分效度。

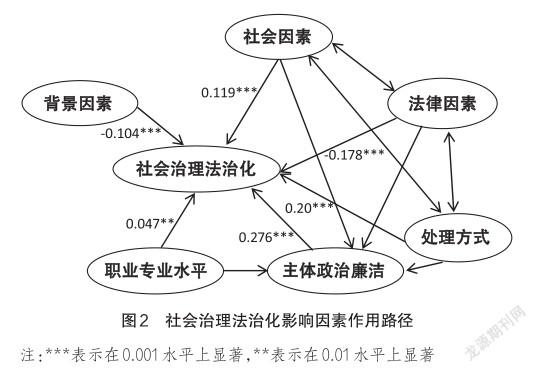

3.模型适配度检验及其修正。从图1设计的初始模型出发,并根据模型修正系数和评估模型拟合性的指标修正模型,确定最终模型形式(见图2)。有关整体模型适配度指数Hair(1998)将其分为三类:绝对适配度指数、增值适配度指数和简约适配度指数。本文模型的适配度检验结果见表1。从表1可看到,尽管模型的绝对适配度c2值大于临界值,导致P=0.000<0.05,但是考虑到模型需要估计的参数越多、样本数量较大,都容易造成卡方值变大,从而拒绝虚无假设,因此本文也考虑了其他适配度指标进行综合判断。从表1可知,修正模型的适配度基本达到了适配标准。

基于理论和模型修正,我们得知社会公平和信任、法律因素、处理方式两两相互影响。基于系统的中介效应分析,证实了职业专业水平、社会信任和公平、处理方式、法律因素等都要受到主体政治廉洁的影响,且都是部分中介。这说明职业专业水平、社会信任和公平、处理方式、法律因素等对社会治理法治化有直接的影响,但也受主体政治廉洁形成对社会治理法治化的间接影响。综上分析得出:公平、信任等因素既影响人们对于协商等处理方式的评价,又影响人们对法律本身的评价,国家公职人员是否廉洁也一直是民众关注的重点。

五、结论

通过理论分析得出,社会治理法治化实现路径如下:一是从法律体系出发,包括法理层面,法律有法可依、执法必严、违法必究,涵盖立法、司法、执法、监督全过程。二是从主体出发包括党员、政府、人大、法院、检察院、公民个人;最后从创新社会治理法治化出发,包括法治理念的培养、政治廉洁、协商、网络参与、公民参与、信访等文化和制度方面的完善。

通过描述性统计分析得出,一是在法律层面。首先需要树立法律权威,及时有效地制订相关法律以适应社会转型带来的变化;其次创造公民参与立法的机会,解决老百姓打官司立案难等司法方面的问题;再次执法人员要公正、公平执法,一视同仁;最后完善政府内外监督,尤其注重内部监督。二是在法治化实现主体层面。首先需要注意与老百姓直接利益相关的治理领域,尤其是基层党员干部的遵纪守法和廉洁情况监督;其次要加强政府行政机关,如警察的职业道德和执法能力。三是在创新社会治理法治化方面。首先要重视网络治理,促进多元主体参与,尤其是公民参与;其次采用协商、有关方调解等有效措施执法,杜绝暴力执法;最后改进信访等制度。

通过相关分析和主成分因子分析得出,在进行社会治理法治化的过程中,一是要考虑不同年龄、教育程度、城乡地域分布等背景因素,因地制宜的进行有针对化的治理。二是试图从增加人们的社会公平和信任,弱化办事送礼等不良社会风气方面加以改进。

通过结构方程模型分析得出,社会治理法治化过程如下:一是要全方位的整顿和改善治理主体的政治廉洁,坚定不移的推进防腐败斗争。二是要尽可能以行政机关调解、双方协商和有关方协调等方式协商处理社会治理法治化过程中面临的问题。三是要全方位完善法律体系的建设,加强法治权威。四是要从保障政治廉洁,捍卫法律权威等法治化过程中培养人们的社会信任和公平感。五是要不断加强警察、律师等公职人员职业道德和专业水平,建立一个优秀的公职人员队伍。六是要拓宽法治化治理领域,重点加强网络等新兴媒体的治理。

综上所述,社会治理法治化实现路径如下:一是要用道德和制度手段提高全体公职人员的廉洁和专业水平。二是要注重与老百姓直接利益相关的法治化治理领域,着重解决完善网络治理、加强政府内外部监督、改革或取消信访制度、畅通公民参与途径等方面存在的严重问题。三是要在公平、民主的法治环境下加强民众的社会信任,树立法治理念,提高法治素养。四是要在立法、司法、执法、监督等环节,全方位完善法律体系的建设,捍卫法律权威。

(作者单位:1.2.辽宁大学哲学与公共管理学院;3.合肥工业大学机械工程学院)