刘幼云旧藏敦煌唐写本《刘子》鉴赏

2019-09-10刘明

刘明

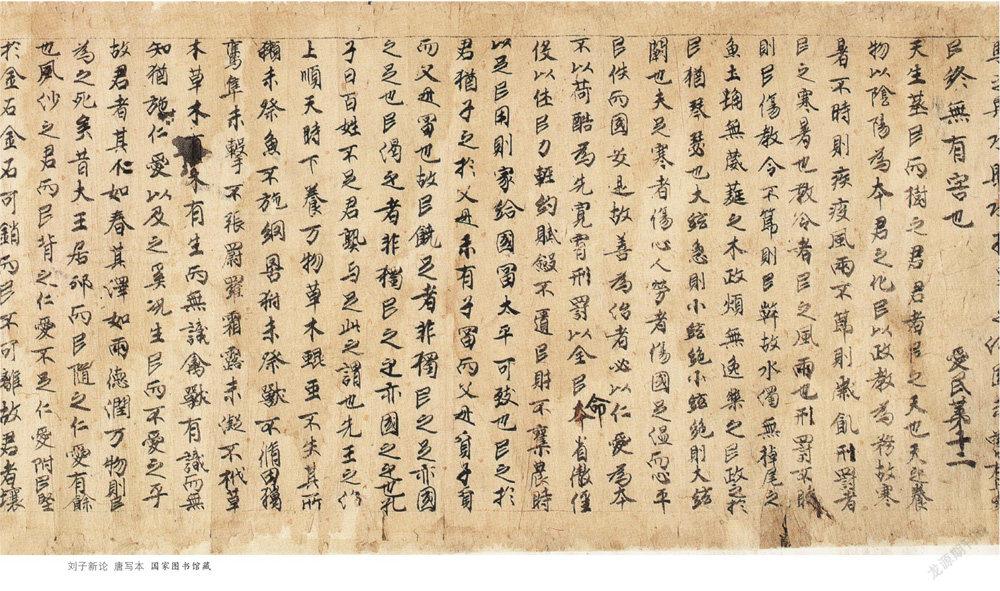

国家图书馆藏敦煌唐写本《刘子》残卷,旧为刘幼云(1868~1933)所藏。刘幼云,名廷琛,晚号潜楼老人,江西德化人。光绪二十年(1894)进士,授翰林院编修,官至陕西提学使,曾任北京大学监督等职,有子名希亮。建国初,该卷经张子厚之手入藏国家图书馆(旧编目新0688号,新编目BD14488号)。

全卷起“衣食,故农祥旦正”句,“衣食”两字上残,据写卷每行十五、十六字不等,约残缺八或九字,属《贵农》篇。而至“《因显》第廿”篇题一行止,该行的下一行仅残存三四字的部分笔画。现存全卷的内容,即自《贵农》篇第十一(篇题及部分语句已残去)至《因显》篇第二十(仅存篇题),凡九篇十四纸二百八十八行,每行十五至十七字不等。通卷有所残破,但抄写端重工整,谨饬细腻。

检卷中“世”“民”两字阙笔,又“治”或避讳作“理”,“显”“旦”等不避,推断当抄写在唐初高宗朝。此外残卷中有朱笔点勘,也以实物形式展示了唐人抄写纸卷中修改误字的程序。如“以谷帛为珍宝,比玉珠于粪土”句,“玉珠”两字之间有乙字符,表示当作“珠玉”。又如“虽有戎马之兴,水兴水挠旱之沴,国未曾有忧,民终无有害也”句,“兴水挠”三字有朱抹,表示衍文删除。傅增湘曾据刘希亮影写本(即据该残卷的影写本)而整理有校录本,但影写本并未反映残卷的全貌。荣新江称:“当年刘希亮出示给傅增湘的影写本并非首尾俱全,其遮住残缺部分的目的,大概是为求高价。”(参见《两种流散的敦煌<刘子>写本的下落》,载《书窗》1993年第1期)而且傅增湘的校录本略有讹误,如残卷“而树之君”句,傅氏校录作“而树之以君”,故校录本未能称善。此帙残卷可谓迄今为止学界校释《刘子》未使用的一帙重要的本子,不仅提供了新的校勘资料,也有助于考察唐初《刘子》传本面貌。

《刘子》成书时间及作者问题向来存在争议。就成书而言,《四库全书总目》据书中《九流》篇与《隋志》子部所论相同,而称:“使其剽袭《隋志》,则贞观以后人作矣。或袁孝政采掇诸子之言,自为此书而自注之。”实际《九流》篇与《隋志》子部所论有异,严可均即提出质疑,称:“近人编书目者又云《九流》一篇,全袭《隋书·经籍志》之文。《隋书》非僻书,盍覆检之,岂其然乎?”(参见《铁桥漫稿》)姚振恒更是明确称:“案《九流》一篇,似蕴括《汉艺文志》及太史公《六家要指》之说,而申以己意也,与《隋经籍志》实不相涉。”(参见《隋书经籍志考证》)馆臣之说不尽可信,罗振玉即认为《刘子》乃“六朝人旧著可知”(参见《敦煌本<刘子)残卷校记序》)。又杨明照据书中诸篇屡被引于《北堂书钞》《帝范》《臣轨》等书中,称:“则《刘子》之原出六朝,信有征也。”(参见《<刘子>理惑》)

敦煌《刘子》诸写本的发现,为厘定其成书的时间提供了佐断。如P.3562残卷,不避唐讳,“当出于六朝之末”(参见王重民《敦煌古籍叙录》)。此外抄写在唐初开元、天宝间的P.3704、P.2546两帙残卷及国图所藏该高宗朝所抄残卷,均未附唐人袁孝政注,则应出在袁注本之前,更可佐证《刘子》并非袁孝政“自为此书”。概之,存世的敦煌写本印证隋前《刘子》即已流传于世,又按《隋志》著录的“《时务论》十二卷”条有小注称梁有《刘子》十卷,不题撰者,再为六朝时已有《刘子》传本提供佐证。清人姚振宗则认为小注援据南朝梁阮孝绪的《七录》,称:“列是书于吴晋人之间,似犹为东晋时人。”(参见《隋书经籍志考证》)而敦煌所出一帙P.2721《杂抄》写本(又名《珠玉抄》《益智文》和《随身宝》),印证此说似非,理由是该卷抄有“《流子》,劉协注”的字样。《流子》即《刘子》,依据是P.3636残卷中有“九流”一条,即抄自《刘子》,而该条恰有小注称:“事在《流子》第五十五章。”而刘协,王重民认为即刘勰,称:“必系‘《刘子》,刘勰著’矣。”实际上,唐至南宋初即均将此书视为刘勰之作,如《旧唐志》《新唐志》和《通志·艺文略》均著录作“刘勰”撰。但唐初人张鹜在《朝野佥载》中称:“《刘子》书,咸以为刘勰所撰,乃渤海刘昼所制。昼无位,博学有才,窃取其名,人莫知也。”(刘克庄《后村大全集》卷一七九《诗话续集》引)又题唐袁孝政序云:“昼伤己不遇,天下陵迟,播迁江表,故作此书。时人莫知,谓为刘勰,或日刘歆、刘孝标作。”(据《直斋书录解题》)推断唐代曾较为普遍地将《刘子》视为刘勰所撰,此与《刘子》托题刘勰有着直接的关系。

尽管刘昼是实际的撰者,在一定的范围内也还保留着著作权的真相;但着眼于流传的需要,著作权的重要性让位于著述的自身。不止是著作权人自愿去选择托题“刘勰”,即便是在实际流通领域中似乎也更乐于接受出自刘勰之手,这是典籍流通的现实需要对著述著作权施加影响的结果。《刘子》的作者问题,提供了探索作者署名与文本流传两者之关系的典型个案。

自南宋初晁公武的《郡斋读书志》始,《刘子》不再一味地视为刘勰所撰,云:“齐刘昼孔昭撰,唐袁孝政注。凡五十五篇,言修心治身之道,而辞颇俗薄。或以为刘勰,或以为刘孝标,未知孰是?”晁公武著录的《刘子》明确称以北齐刘昼撰,但与《两唐志》著录的刘勰撰十卷本《刘子》不同,此著录本为三卷本。据《通志·艺文略》著录的刘勰撰《刘子》亦为三卷本,推测与十卷本属同书,只是分卷有差异。至陈振孙《直斋书录解题》,云:“刘昼孔昭撰,播州录事参军袁孝政为序,凡五十五篇。案《唐志》十卷,刘勰撰。今序云‘昼伤己不遇,天下陵迟,播迁江表,故作此书。时人莫知,谓为刘勰,或日刘歆、刘孝标作’。孝政之言云尔,终不知昼为何代人。其书近出,传记无称,莫详其始末,不知何以知其名昼而字孔昭也。”《山堂考索》引此序作“刘子者,刘昼,字孔昭,伤己不遇,播迁江表,故作此书。时人莫知,谓刘歆、梁刘勰、刘孝标作。”又赵希弁《读书附志》云:“刘昼字孔昭之书也。或云刘勰所撰,或日刘歆之制,或谓刘孝标之作。袁孝政为序之际,已不能明辨之矣。”晁公武称袁孝政为唐人,其生平事迹无考。袁孝政撰序且为之注的《刘子》,明确称撰者为刘昼。陈振孙称“其书近出”,盖指袁孝政序注本《刘子》南宋初始开始流传,在之前的公私书目著录及文献记载中均未提及。这也是四库馆臣怀疑袁孝政“自为此书,而自注之”的原因。对于《刘子》诸多作者的异说,《四库总目》考辨称:“刘孝标之说,《南史》《梁书》俱无明文,未足为据”,“刘歆之说,则《激通篇》称‘班超愤而习武,卒建西域之绩’,其说可不攻而破矣”,至于刘勰,“(《刘子》)则与勰说迥异,必不出于一人”。而对于刘昼,则称:“介在疑似之间,难以确断。”按诸《北史·儒林·刘昼传》,言昼撰有《帝道》《金箱璧言》和《高才不遇传》,未言有《刘子》之撰。但刘昼作《刘子》还是基本得到认可,余嘉锡称:“此书实昼所撰,昼有才无位,积为时人所轻,故发愤着此,窃用刘彦和之名以行其书,且以避当时之忌讳也。”又称:“昼既恨北人以东家丘见待,又病时无真赏,以刘勰作《文心雕龙》深得文理,大为沈约所重,故着此书,窃取其名。”(参见《四库提要辨证》)此外,杨明照《再论<刘子>的作者》和傅亚庶《<刘子)作者辨正》两文,亦主《刘子》作者为刘昼说。

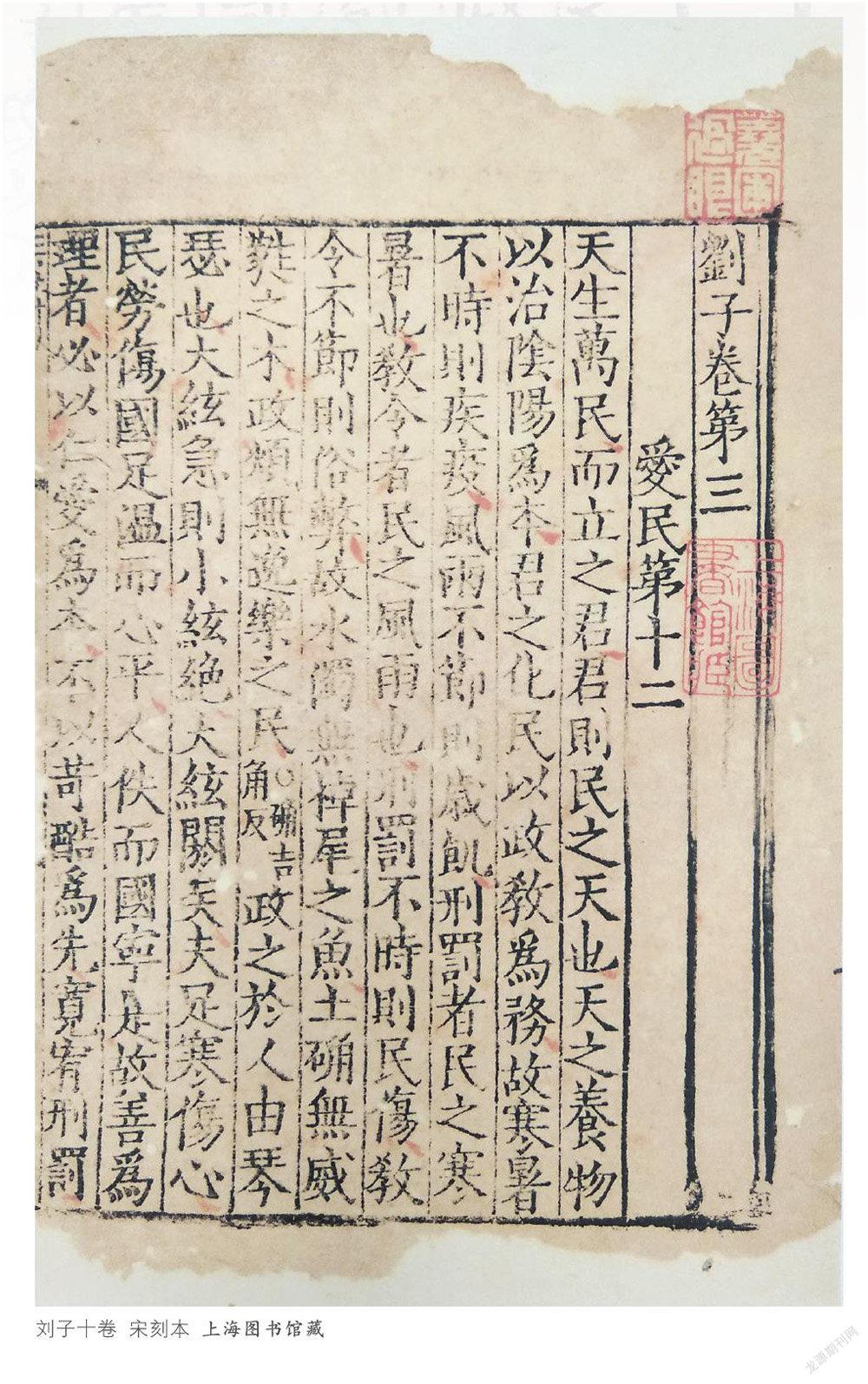

此帙敦煌写本,笔者曾撰写《刘幼云旧藏敦煌本刘子辑校》一文,首次向学术界公布了国家图书馆所藏的敦煌唐写本《刘子》残卷。这里再就敦煌所出《刘子》残卷的版本问题略作梳理。敦煌残卷有四种,其他三种与刘幼云旧藏本行款各不相同,P.3562残卷每行十九至二十字不等,P.2546每行三十一字左右,P.3704每行三十字左右(王重民称P.2546与P.3704“当是同卷”,参见《敦煌古籍叙录》)。且文字也有差异,依据是P.3562中也存有《愛民》篇,以此篇为例相校。“民渴乏者”,P.3562“渴乏”作“饥乏”;“霜露未凝”,P.3562“未凝”作“未降”;“未有壤地肥而卉木不茂”,P.3562“未有”作“未闻”“壤地肥”作“壤肥”。表明六朝至隋唐时期的《刘子》写本有不同文字面貌的版本差异。

再以刘幼云所藏此残卷校以上海图书馆藏宋刻本,凡写本中作“民”者,宋本多作“人”,推测宋本所源出的底本即避唐讳作“人”,宋本并未回改。但写本中作“人”者,宋本反而又作“民”。“大弦急则小弦绝,小弦绝则大弦阙也”,宋本无后“小弦绝”三字,验之P.3562残卷作“大弦急则小(重文符)弦(重文符)绝(重文符),则大弦阙矣”,宋本脱去三字当是由于忽略底本中的重文符所致,或者依据的底本已经脱去了重文符。宋本“阙”作“阏”,P.3562残卷亦作“阙”。作“阙”是,疑为“阕”之讹,乐曲终止之义。“民佚而国安”,宋本“国安”作“国宁”。“未有子富而父母贫,子贫而父母富也”,宋本作“未有父母富而子贫,父母贫而子富也”。按《孔子家语·贤君》云“孔子曰:《诗》云‘恺悌君子,民之父母’,未有子富而父母贫者也。”与写本同,而《臣轨·利人章》引作“未有子贫而父母富,父母贫而子富也”。宋本只是分别将“父母富”“父母贫”置于首,印证了文字面貌演变的轨迹。“孔子曰:百姓不足,君孰与足。”宋本作“故有若日:百姓足,君孰与不足。百姓不足,君孰与足。”按《论语·颜渊》云:“有若对曰……百姓足,君孰与不足。百姓不足,君孰与足。”写本非,当为有若语。“霜露未凝”,宋本“凝”作“沾”。“故君者壤地,民者卉木也。未有壤地肥而卉木不茂,君仁而万民不盛矣”,宋本“壤地肥”作“壤肥”,P.3562残卷同。当无“地”字为是。

由上述诸多校勘可以看出,宋本源出唐写本是文献传承的一个大的脉络问题,具体而言印刷术在将写本定型为刻本的过程中存在文字的变异。有的“改动”还是依写本为胜,有的“改动”则属于纠正“讹误”,即便是原本即如此;有的改动则能拟测出它的演变轨迹。围绕敦煌写本与宋本《刘子》,作了纵向和横向的校勘比对,印证研究敦煌写本同样绕不开版本问题。校勘只是将此问题以文字异同的方式展现出来,而揭示不同版本背后的传播和接受的差异,进而理解异文的生成机制,应该是敦煌写本研究值得深入挖掘的方向。另外从写本到刻本转变的书籍史背景中,比较宋刻本与敦煌唐写本之间存在的诸如文本面貌、体例等关系,也有助于建立写本版本学研究的学术领域。

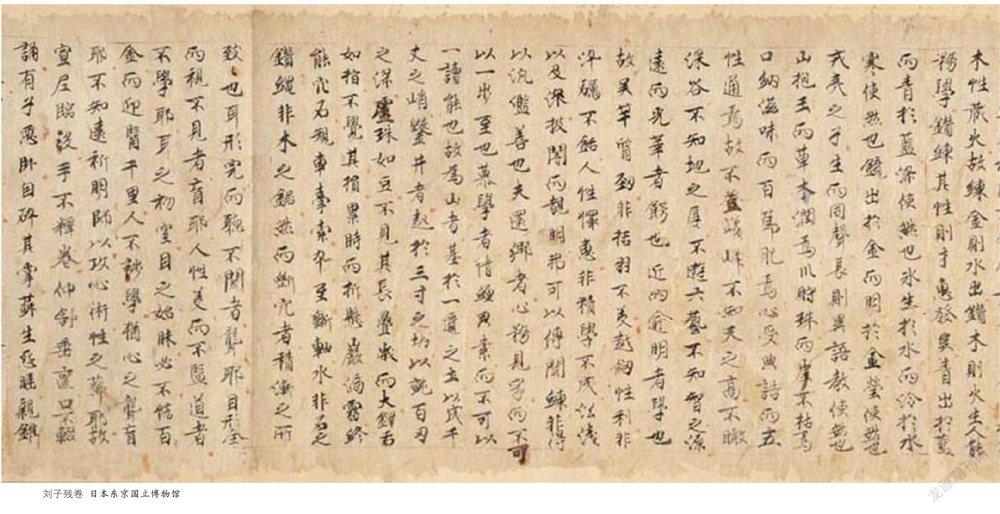

最后附带一提的是,除此刘幼云旧藏本外,还有一件何穆忞旧藏敦煌本《刘子》残卷,有罗振玉和傅增湘的各自校录本,原卷现藏在日本东京国立博物馆中。两件正原属同一写本的两半,经“分赃”而分属何穆忞和刘幼云所有。据何氏藏本中所钤“松翁鉴藏”一印,知继为罗振玉所藏,推测是从罗氏手中流入日本。

(责任编辑:田红玉)