吴昌硕篆书楹联刍议

2019-09-10沈洁

沈洁

楹联亦称对联、对子、楹帖、联语,讲究平仄对偶,与文学、金石学、文字学及书法艺术的关系非常密切。清梁章钜在《楹联丛话》自序中谈及楹联历史:“楹联之兴,肇始于五代之桃符……至推而用之楹柱,盖自宋人始,而见于载籍者寥寥……元明以后,作者渐夥,而传者甚稀。”由此可见,早期的楹联,即是张贴于门柱之上的桃符。后经历代演变,常见书写或镌刻于名胜古迹、寺庙殿堂,或亭台楼阁,成为精英文化与普世文化完美结合的一种艺术形式。到了清代,这种具有独特风貌,综合了音韵,诗意,书体的艺术表现形式更是盛行一时,成为了文人、书画家、以至帝王将相日常酬应的风雅之物。无论楹联的数量或质量,在清朝都发展到了空前鼎盛的地步。举凡清代书法大家,皆楹联大家,诸多名家学者在编撰自选集时,甚至会单列出联集别卷。而有关楹联的专著也有一系列的出版:如梁章钜的《楹联丛话》,梁恭辰的《楹联四话》,林庆铨的《楹联述录》,吴恭亨的《对联话》,吴隐的《古今楹联汇刻》等。据《对联书目举要》所列举的对联著作中,清代就有38种,而清之前仅有8种,可见楹联研究程度之深之广。

吴昌硕(1844~1927)作为近代诗书画印第一人,其传世楹联亦甚多。本文就湖州市博物馆藏吴昌硕篆书楹联作品,对其篆书书法艺术及社会交往做些讨论。

一、篆书风格来源与特征

作为开一代风气的海派艺坛领袖,吴昌硕诸多艺术成就之根本便是书法。吴昌硕少年时因受其父熏陶,即喜作书、刻印。他的楷书,始学颜鲁公,继学钟元常;隶书学汉碑;篆学石鼓文。其书法可谓诸体皆精,但尤以石鼓文最为著名,亦最受其个人钟爱。诸宗元在民国三年(1914)即吴昌硕70岁时所撰《缶庐先生小传》中云:“书则篆法《猎碣》,而略参己意,虽隶真狂草,率以篆籀之法出之”。可见吴昌硕将其石鼓篆书笔意融入书法及绘画之深。《吴昌硕全集》收录的156件楹联作品中有138件书体为石鼓篆书,并且其篆书作品的数量随着年龄的增长愈加多见。由此可见,吴昌硕在中年以后较少写真书,其书法上的精力几乎都用在对石鼓篆书的研究与演练上。湖州市博物馆藏14件楹联作品,最早为1889年所作,至迟到1927年,时间跨度近40年,书体全部为篆书,其中又以集石鼓字居多。

《石鼓文》因其刻石外形似鼓而得名,内容为记叙秦王出猎的场面,故又称《猎碣》。《石鼓文》文字线条匀整圆润,笔道道劲凝重,素来便为研习大篆的极佳范本。晚清道咸之后,碑学书风大盛,《石鼓文》作为最早石刻,有开碑派先河的意义,众多书家更是莫不潜心临摹。康有为曾言:“石鼓既为中国第一古物,亦当为书法第一法则也。”由此可见世人对石鼓文的推崇。可以说,清代碑学的兴起在一定程度上拓展了整个书法领域的审美宽度,使得碑帖两学取长补短,书法实践与理论均提升到了一个新的高度。而被誉为“石鼓篆书第一人”的吴昌硕更是一生研习不缀。

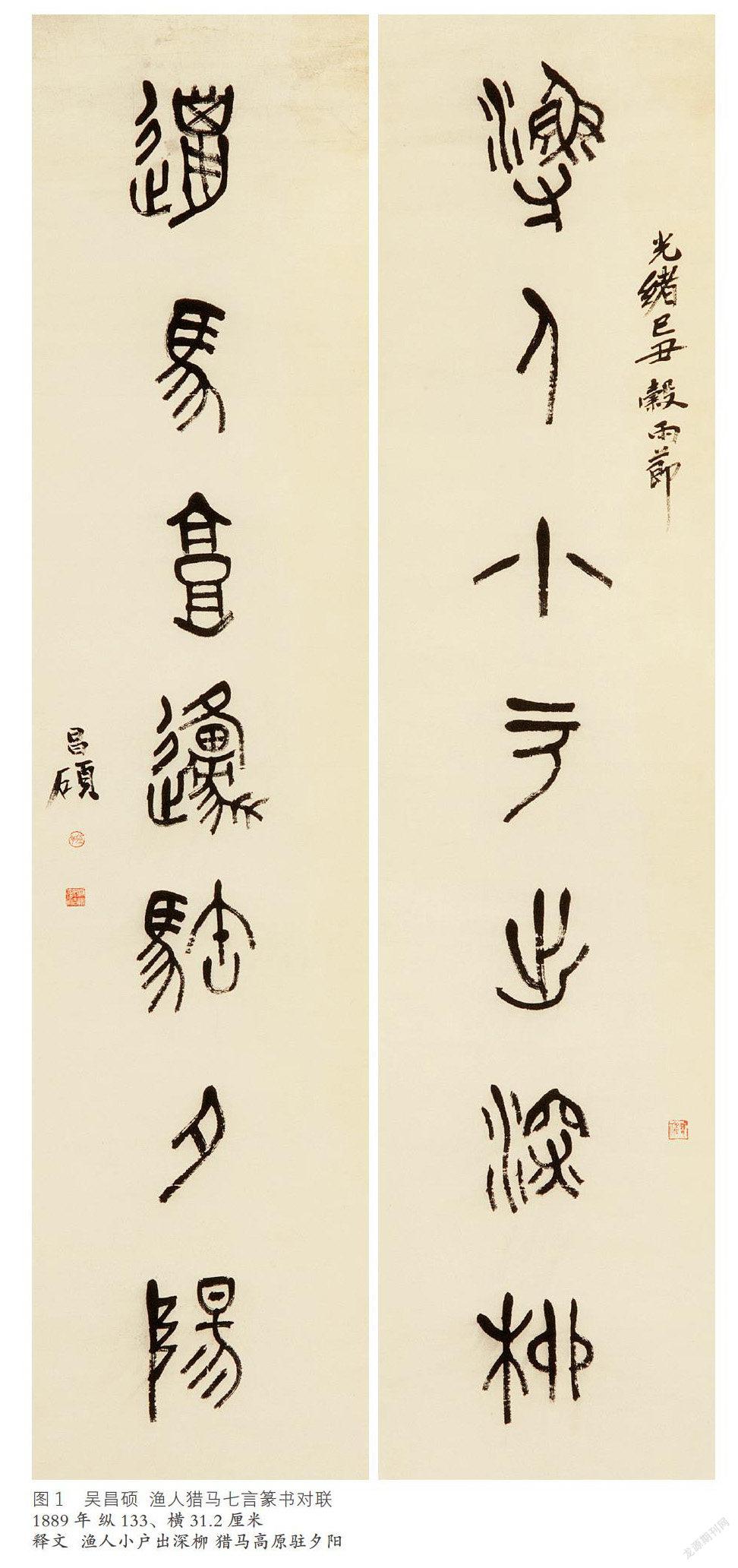

书法创作中有两点最为书家所倚重,即结体与用笔。吴昌硕习篆用笔之法初受邓石如、赵之谦等人影响,早期篆书呈秦篆面貌,线条匀洁,结体严谨,用笔规矩。中年以后,尤其是定居苏州前后,因有机缘接触大量金石原件与拓片,使其大受启发,其后数十年他以《石鼓文》为临摹范本,逐渐突破了传统书风,形成了独特的书写风格与习惯。吴昌硕65岁自记阮元版《石鼓》临本,跋语言:“余学篆,好临石鼓文,数十载从事于此。一日有一日之境界,唯其中古茂雄秀气息,未能窥其一二。”“古茂雄秀”四字体现出其审美取向与艺术抱负。他1912年曾应日本著名收藏家冈仓天心之邀为美国波士顿美术博物馆题“以古为徒”匾,言“好古之心,中外一致”,可见其力追“古拙之气”的决心。但与此同时吴昌硕又有着“古人为宾我为主”的强烈的变革和创新意识,敢于突破秦篆固有的形式法则,他把高古金石文字的雄浑阳刚结合其自由奔放的精神气象注入作品中,贯穿于运笔、结构等每一个环节。其石鼓篆书作品字与字,行与行,气脉相连,神意贯通,用笔老辣苍迈,具有飞动之感。从湖州市博物馆藏14件横跨38年的篆书作品中可以充分体会到吴昌硕在篆书笔法上循序渐进、逐渐变化的基本轨迹。例如1889年的作品“渔人小户出深柳,猎马高原驻夕阳”(图1)与1927年的作品“小雨高原乐棕马,斜阳古囿来鸣禽”(图2)中有五字相同。其中左右结构的“原”“阳”二字最能体现结体的变化:在字体结构上改左右齐平为左低右高之势;线条上改圓润稳健为顿头挫笔;用墨从均匀拘谨到厚重自在,但又有浓枯湿润之分。对于吴昌硕篆书结体的变化,沙孟海在《吴昌硕先生的书法》中有着非常精道的表述:“篆书最为先生(吴昌硕)名世绝品。寝馈于《石鼓》数十年,早、中、晚各有意态,各有体势,与时推迁。大约中年以后结法渐离原刻,六十岁左右确立自我面目,七八十岁更恣肆烂漫,独步一时。”可以说,对《石鼓文》临习最多最深而又最有独到之处的当数吴昌硕,其各种书体中皆融合了篆书特质与金石韵味,这些独特强烈的面貌特征给世人留下了深刻的印象。

我们说,书家个人风格形成的过程,除却内在因素的部分外,更牵涉到复杂而多样的外来因素。因此,要讨论吴昌硕书风形成的来源,可以到其生活的社会脉络中寻找

一、吴昌硕对于金石碑版的痴迷,源于清代金石学之大兴。尤其是清中期以后,随着从事收藏和研究的人数剧增,金石学的发展进入鼎盛期。此一潮流促使大量的彝器古物在士大夫阶层流转,而江南地区作为传统文人聚居之地,自然也是金石家重要的聚集地。众多文人大家将对周秦汉魏时期的碑学研究结合进书法与绘画的实践之中,形成了所谓的“金石画派”。受时风影响,喜书好刻的吴昌硕亦痴迷于此。吴昌硕非常善于交友寻师,其社会身份虽仅为一介酸寒小吏,却凭借其极高的艺术天赋以及虚心的治学态度,以艺会友,先后结识了江南一带诸多名家宿儒以及收藏大家。据朱关田《吴昌硕年谱长编》记录,吴昌硕26岁(1869)赴杭求学于沽经精舍,列名儒俞樾门墙;后游学杭州、湖州、嘉兴、苏州、上海等地,得以结交经学家杨岘、藏书家陆心源等一众文人士子,开始了对金石碑版文字的研习。更是在1879年9月其36岁时客吴大徵家;1880年2月,其37岁时馆于吴云两罍轩;1883年7月,其40岁时于苏州结识潘祖荫。此三人皆为大宦兼学者,又为金石收藏界的巨擘,吴昌硕于交往中有机会接触了数量可观的彝器碑帖。这一情况在吴昌硕《石交集吴云传略》《石交集潘祖荫传略》中均有提及:“余始来吴,封翁(吴云)假馆授餐,情意甚挚,因得纵观法物,于摹印作篆稍有进境,封翁之惠居多矣。”“宫保(潘祖荫)先使人致意,并贻古铜器拓本多种,始一往见。宫保以通经学古为勗,又谓余篆书入古。”诸宗元撰《安吉吴缶翁生圹志》中也就此作了描述:“……既举县学生员,数就学于杭州,一时朋达奇其文行,咸通缟纻。省试久不得志,始就职官于江苏。其时江苏士夫类好金石文字,翁乃以模篆刻印有名于海内,继从归安杨岘论诗,从山阴任颐论画,竭其智力,殚穷奥突。盖翁自少迄壮,耽习于此四者,至老不衰。”可以说,吴昌硕艺术水平的提高与突破,离不开江南金石文化圈的滋养。而这样的机缘极大的开拓了他的眼界,增长了见识,为其以后漫长书画生涯的不断创新求变打下了坚实的基础。

二、吴昌硕的社会交往与书法应酬

在文人士子的日常社会交往中,为应对各种社会关系或场合而作书是一种常态。知名学者白谦慎曾言:凡创作时不是为抒情写意,旨在为应付各种外在的社会关系,或出于维系友情、人情的往还而书写的作品,广义的来说,都可以视为应酬作品。社会的变革也使得文人艺术中的应酬现象变多成为一个更为显著的文化现象。对于绝大多数非职业书家而言,除去信札、手稿,大体上,为应酬而书写的作品在数量上会多于为怡情自娱而创作的作品。楹联与其他书法形式的不同之处在于字体大但字数少,书写相对所耗时间较少,这样的特征使得它在清代成为社会名流、文人雅士等知识阶层在社交馈赠中最为流行的形式。在众多文人士子的日记中时常会记录下自己的这一书法活动。比如官至宁绍台道的晚清大收藏家顾文斌在其日记中便提及:“闱中委员索书楹联者纷纷,破半日工夫,俱写毕。”累官湖南巡抚的金石收藏大家吴大徵也在一则日记中记载:“画扇二柄,写篆书扇面三,写篆书对三。近来索书扇对者愈积愈多,延搁日久,亲友未免见怪。因定每日早晚必书数件,以当陶公运甓之意。”而近代著名书法家印刷家唐驼更曾在6年内写对联三万余幅。楹联书法担负着文人士子间社交的功能,无论寿辰、及第、乔迁等诸事,皆需赠联庆贺,甚至题赠联就被时人称为交际联。由此可见,楹联作品成为了维系人际关系的重要手段,在晚清文人社交生活中扮演着非常重要的角色。

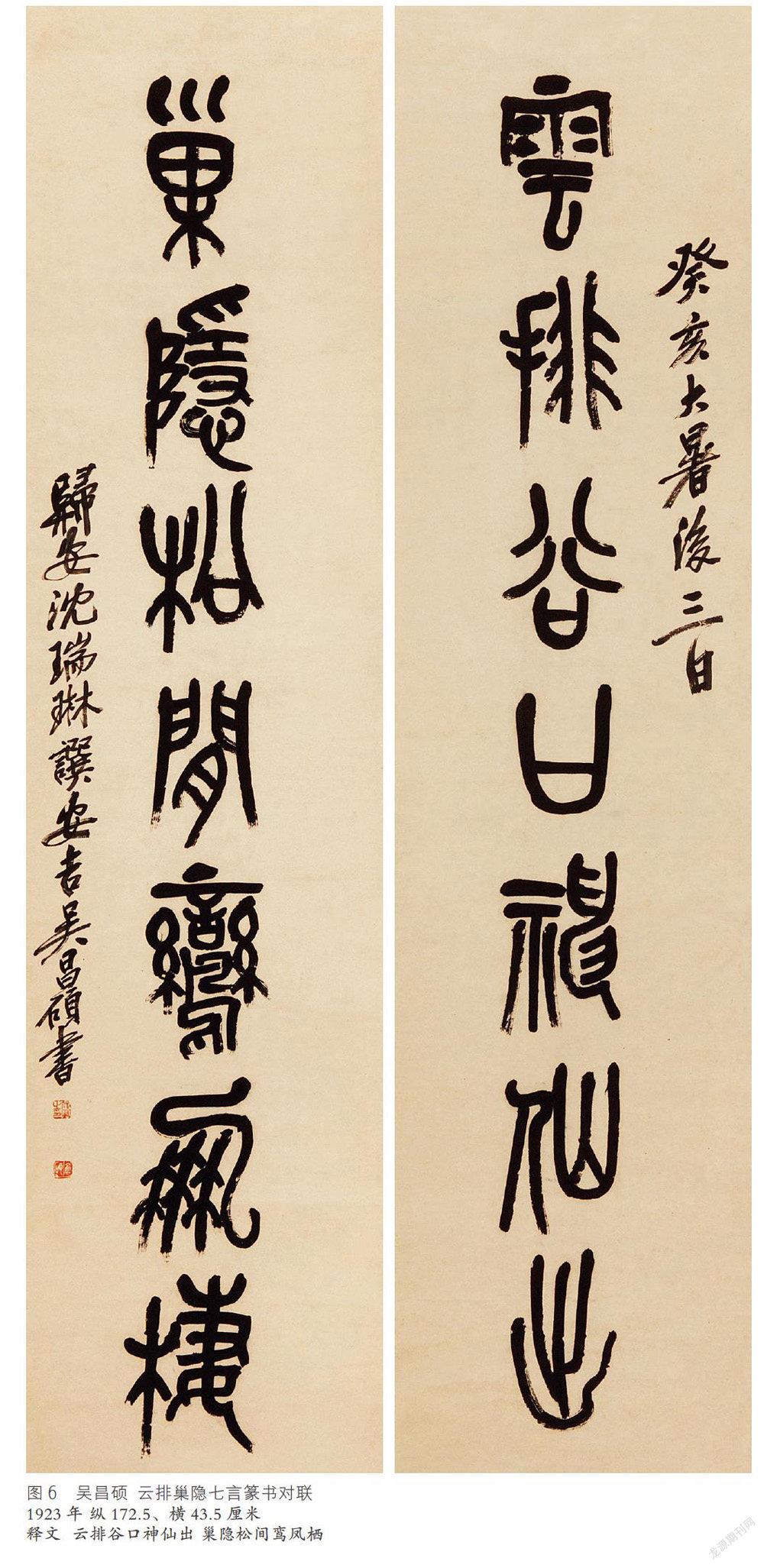

吴昌硕受教于儒学之门,他22岁中秀才,此后仕途坎坷,充任小吏或幕僚逾30年。但作为士大夫中的一员,其文人身份对于当时尚处于传统文化框架下的社会具有极大的认同感。吴昌硕寓沪期间的交游网络几乎涵盖了晚清遗老、民国政要、商界领袖、梨园魁首等当时上海社会各行业所有的精英及名流圈。而要在交往唱和中组织起一个强大的社会关系网络,艺术作品的馈赠与交流是必不可少的一个环节。纵观湖州市博物馆藏14幅楹联中就有9幅作品有明确受赠人。例如吴昌硕集阮刻北宋本石鼓字八言联“鹿永白天其导孔硕,鱼乐于水以游既深”(图3),其书赠对象为“月泉仁兄”。“月泉”为民国上海文化名人李照松(1889~?),字月泉,广东新宁人。留美归国后,初为南洋公学教员、复旦公学教员,后曾任民国政府驻菲律宾副领事等,亦善书法,精鉴赏。据《吴昌硕年谱长编》记录,吴昌硕在1909年(66岁)、1918年(75岁)均为李照松撰写过楹联。又如集明拓石鼓八言联“君子之求鱼水永好,瀞女孔乐鹿车所安”(图4)的受赠对象为“少墨内蛭”,少墨即施其采,施为次子。施为乃吴昌硕夫人施酒之胞弟。五言石鼓联“禄薄俭常足,官卑廉自尊”(图5)受赠人“莜阿叔岳大人”的身份为吴昌硕夫人施酒之叔。而七言篆书对联“云排谷口神仙出,巢隐松间鸾凤栖”(图6)由沈瑞琳撰,吴昌硕书,见于湖州云巢山石坊。沈瑞琳字松生,号砚传,为官至两江总督的湖州籍官员及藏书大家沈秉成四子。沈瑞琳与其妻龚韵珊皆擅书画。七言石鼓联“花角树幡出深秀,鱼中写帛导平安”(图7)的受赠人钮梓青为吴兴最后一位状元钮福保的侄孙,与王震亦为好友。七言石鼓联“橐有弓矢简猎户,棕陈枢鲤识渔舟”(图8)受赠者“嗣微仁兄”为吴昌硕多年乡友程琴溪。由此可见,吴昌硕楹联作品的嘱托人涉及亲友、文人、官员、富商等社会各阶层。作为称雄艺坛的一代宗师,其交游圈可谓十分宽泛。

当然,楹联書法的流行也与清至民国文化市场对楹联的大量需求有着密切关系。艺术走到了民国,逐渐变得愈加多姿多彩,雅好书画也不再是文人世家的专利。楹联作为一种深具民俗色彩的社会文化现象,无论题赠联、景观联,亦或节令联、婚寿庆挽联等已经进驻到中国人社会生活的各个场景之中。而文化市场的发展轨迹与城市文明的步调是彼此呼应的。作为开埠后远东的第一大城市上海,其繁荣的经济和活跃多元的市民文化催生出巨大的书画市场,吸引着前清高官名士及周边地区文人墨客纷至沓来,海上一时群英荟萃。在此书画市场勃兴之际,吴昌硕于1912年正式迁居沪上,亦以笔墨丹青为其主要生计。寓沪期间,吴昌硕通过参与甚至组织发起如豫园书画善会、海上题襟馆、超社、西泠印社等具有行业协会性质的组织机构,将艺术、市场和社会公益活动全面结合起来,提升了自身的社会声誉与地位,亦拓宽了其作品的需求渠道。吴昌硕深谙社会需求对书画市场的影响。曾言:附庸风雅,世咸讥之。实则风雅不可不有附庸,否则风雅之流,难免饿死。鉴于艺术市场对于楹联的接受程度与认可程度,吴昌硕书写了大量楹联书法作品。晚年多次自订润格,其中“癸丑润格”(1913)、“丙辰润格”(1916)、“庚申润格”(1920)都将楹联放在了重要的位置,楹联润格也从三尺三两增加到三尺四两再到三尺六两。书画润例的不断攀升也反映出吴昌硕作品的供不应求,吴昌硕在与友人沈石友的信札中就曾提及:“缶为画件所累,每日作三件,大约做到三月杪方可将去年所欠了却。书画本乐事,而竟入苦境,衰年之人如何当之,当乞石友先生教我。”由此可见吴昌硕在享有大名之后亦为其所累的一面。

楹联的流行丰富了书法创作的形式,给书坛带来了新的生机与活力。自晚清以来,凡能书者,皆有楹联行世。吴昌硕有着非常深厚的传统文化根基,对律诗创作或集碑、集帖成联造诣颇深,从其留存于世的数量颇多的楹联作品可以看出这位艺坛巨匠一生交游之广以及对文化市场主导作用的顺应。但吴昌硕始终仍能坚持艺术作品的精神属性,不断地寻求独创性的突破,对于楹联艺术书写内容及用笔章法的创新与发展产生了极大的贡献与影响。