沟通关系建构数学模型

2019-09-10宋钧钧

宋钧钧

摘 要:“鸡兔同笼”问题是我国民间广为流传的数学趣题。教学中,本人根据学生现有的认知水平,努力沟通数量关系,解题策略内在关系,有效突破传统教学模式,渗透化繁为简的数学思想,构建数学模型,使学生积累了丰富的数学活动经验。

关键词:鸡兔同笼 数量关系 策略 数学思想 数学模型

一、背景阐述

“鸡兔同笼”问题是中国古代经典趣题的代表。在现行的各个版本的教材中都有其浓墨重彩的一笔。如北师大版五年级上册“尝试与猜测”中用它来让学生学会运用列表这种基本的解题策略解题;苏教版六年级上册将之作为一道练习题来巩固“假设和替换”的策略;原人教版(实验版)则是在六年级上册“数学广角”中详细介绍了“鸡兔同笼”问题的出处、多种解法(列表、假设或方程解等)及实际应用。除此之外,还有不少名师在二年级用“画图法”、在六年级用“二元一次方程组”来生动地演绎它,特级教师朱乐平、俞正强等都对此进行课堂演绎或评析。

二、教学片段

(一)、情境导入:呈现教材情境图(古人学习“鸡兔同笼” 问题图),理解“古语”并提出问题:笼子里有若干只鸡和兔,从上面数,有35个头,从下面数,有94只脚。鸡和兔各有几只?

师:猜一猜:鸡和兔各有多少只?

师:他们的猜测对吗?同学们有方法来验证一下吗?

师:大家猜了好几组数据,但是经过验证都不对,为什么都猜不准呢?

生:数太大了不好猜!

【设计意图:1.通过大数据的“鸡兔同笼”问题进行答案的猜测,由于学生已经具备了一定的生活经验和知识储备,他们会猜测出各种答案(但绝不会猜测全部是鸡或全部是兔子),这样的猜测不仅为解决问题指明了方向,还增强了学生的数感,发展了推理能力;2.根据猜测进行计算、验证,感受大数据下的问题解决困难,渗透化繁为简的数学思想;3.让学生经历猜测、计算、验证的活动过程初步体验数量之间的关系(在头数不变的情况下:鸡、兔数量的多少变化和随之发生变化的脚的数量之间的关系)、积累基本的活动经验,为接下来的列表解决问题铺垫。】

(二)、新知探究

1.呈现例一,渗透思想

师:数小一些是不是就能猜对了?

出示例1:笼子里有若干只鸡和兔。从上面数,有8个头,从下面数,有26只脚。鸡和兔各有几只?

2.自主尝试,解决问题:独立思考可以列表、画图、算式等,尝试解决,然后汇报。

【设计意图:1.给予学生充分的时间与空间经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证等活动过程,从中发现“鸡兔同笼”问题中的一些特殊的规律,初步体会其内在联系,从而感悟数量之间的关系;2.尝试用多种方法(画图、列表、计算等)解决鸡兔同笼问题,初步感受各种解题策略之间的关系。】

3.交流策略,沟通数量关系

师:经过同学们的研究,现在知道鸡和兔各有几只了吗?

师:你是怎么探究得出这个结果的?老师请这几位同学来为大家做汇报?

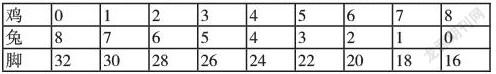

生1:逐一举例:从鸡有0只,兔有8只开始推算(如下表)

师:仔细观察,你能发现些什么?

追问:从左往右看,每次增加1只鸡,减少1只兔,腿数是怎么变化的?

(把一只鸡换成一只兔,脚的数量就增加2只)

追问:从右往左看,每次增加1只兔,减少1只鸡,腿数又是怎么变化的?

(把一只兔换成一只鸡,脚的数量就減少2只)

……

师:你认为这种方法有什么特点?(逐一举例)

小结:逐一列表法虽然比较麻烦,但是不重复不遗漏;

【设计意图:1.第一张列表的选择呈现学生常规的逐一举例法,引导学生按顺序寻找答案;2.呈现逐一举例的列表更利于教师有效的持续的引导,帮助学生发现并理清兔子和鸡之间到底有什么关系。】

生2:请取中列表的同学汇报(取中列举:如下表)

师:你为什么选择4只鸡、4只兔为第一组数据?

师:在验证了第一组数据后,(计算验证后发现了什么问题?)马上调整为第二组数据?

师:在验证了第二组数据后,(计算验证后发现了什么问题?)马上调整为第三组数据?

追问:他的这种猜测、计算验证、分析、调整的方法怎么样?(简便、快捷)

【设计意图:1.合理的利用有价值的生成,尽可能关注学生在学生中的遇到的问题与困惑,激活学生的思维,促进学生自主能动的开展学习、探究活动;2.在取中举例4鸡4兔有24只脚的基础上,对比脚的数量进行了第一次调整(5鸡3兔),发现“增鸡减兔”后发现脚数更少了,因此进行了第二次调整(3鸡5兔)“增兔减鸡”,脚数才等于26只,再一次感受鸡、兔头数的数量变化与脚数之间的数量变化的关系;3.在逐一列表并发现鸡兔的头数变化与脚数变化之间的数量关系基础上,感悟对猜测、计算、验证后的数量关系(猜测下的脚数与实际脚数的数量关系),并进行合理的分析、调整(猜测下脚多了——“减兔增鸡”;猜测下脚少了——“增兔减鸡”)。】

师:现在你能根据调整数据的方法,练习调整从8鸡0兔16脚和0鸡8兔32脚调整到26脚。说一说调整的方法。(如下表)

总结:这些同学根据已知信息进行尝试猜测,分析后进行合理调整,然后进行计算验证,最终都得到正确答案。(相机板书:猜测、验证、调整)

三、结语

史宁中教授提出:义务教育阶段数学的本质是研究“关系”。本课教学中我致力于引导学生通过猜测、计算、验证、分析、推理、调整等思维活动,借助“画图法”探究并理解“鸡兔同笼”问题的本质,帮助学生沟通数量之间的关系,解决问题策略之间的内在关系,在此基础上引导学生思考,发现规律,从而把所列的表格,图形、总结的规律转化为数学符号,建构成数学模型。

参考文献:

[1]小学数学课程标准[M].北京师范大学出版社,2011.

[2]王延强.浅谈“鸡兔同笼”问题的数学建模[J].山东教育. 2011(05).

[3]凌魁、陈健. 在数学建模中体验数学思想方法[J].中国农村教育. 2016(05).

[4]姜家凤.激情 猜想 验证 沟通 建模——“鸡兔同笼”教学实践与反思[J].小学教师. 2009(11).

[5]杭甬.基于建模的“鸡兔同笼”教学[J].小学教学参考. 2016(07).

[6]傅莹芳. 整合解题策略,渗透数学思想——“鸡兔同笼”教材分析及教学建议[J].新课程学习.2013(04).