川西北地区ST3井泥盆系油气地球化学特征及来源

2019-09-05魏国齐董才源谢增业

魏国齐, 董才源, 谢增业, 李 剑,

国建英1,2, 张 璐1,2, 杨春龙1,2, 戴 鑫3

(1.中国石油勘探开发研究院,河北廊坊 065007; 2.中国石油天然气集团公司天然气成藏与开发重点实验室,河北廊坊 065007; 3.中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院,四川成都 610041)

2016年ST3井首次在泥盆系观雾山组喜获日产11.6×104m3的高产气流,川西北地区油气勘探取得重要进展[1-2]。自2007年周文等[3-4]首次在川西北地区野外天井山构造发现泥盆系油砂以来,专家们对川西北地区野外泥盆系油砂特征进行过大量总结,对于泥盆系油砂的来源也提出多种观点,主要有3种:①认为泥盆系油浸砂岩的形成与下寒武统泥岩有关,以刘春等为代表[5];②王广利等[6]提出川西北龙门山山前带不同时代固体沥青和油砂来源于震旦系陡山沱组烃源岩;③提出泥盆系油砂为混源成因,邓虎成等[4]认为是早寒武世和早志留世黑色页岩混源,饶丹等[7]认为是由早期筇竹寺组泥岩和后期上古生界源岩共同充注。2016年之前川西北地区泥盆系无重要勘探发现,对于川西北地区泥盆系地下油气来源的研究尚无报道,以野外泥盆系油砂为目标的研究成果并不能充分说明地下油气的来源,一方面因为野外露头的油砂样品易受到氧化降解等多方面外界因素的影响,其对于地下油气来源的指示意义有待实践检验;另一方面,川西北周缘地区泥盆系受天井山古隆起影响较大,与盆地内部泥盆系在构造演化及沉积过程等方面不尽相同。除此之外,受勘探程度的限制,早期研究时泥盆系勘探尚未取得突破,缺少井下天然气方面数据的重要支撑。笔者一方面对ST3井泥盆系观雾山组井下储层沥青地球化学特征进行深入分析,获取油源对比的直接证据,另一方面首次利用ST3井泥盆系观雾山组天然气组分及同位素数据对气源进行深刻解剖,基于井下储层沥青、天然气地球化学特征的综合论证,再结合地质条件分析使得川西北地区地下油气来源的证据链更加系统且完善。

1 区域地质背景

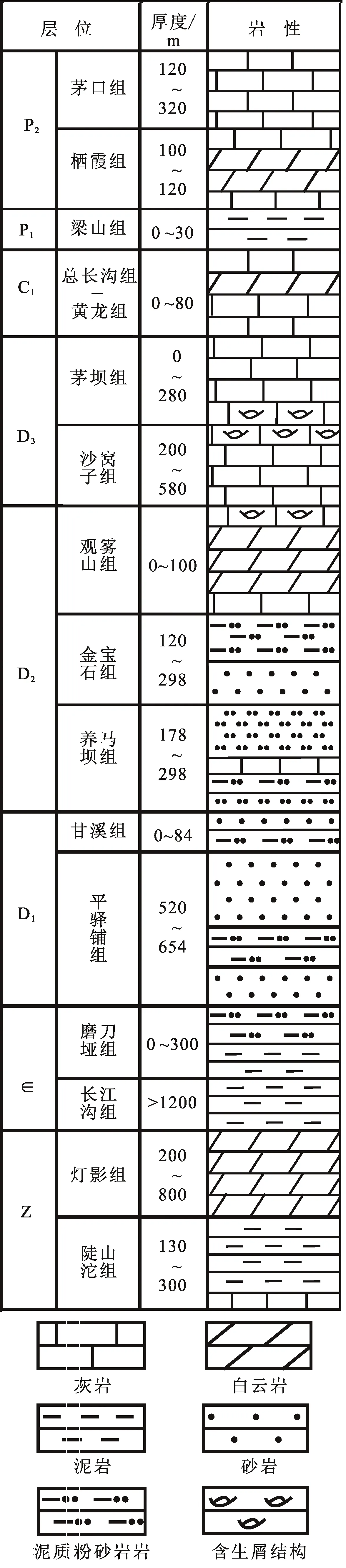

图1为川西北地区泥盆系沉积前地质图。图2为川西北地区震旦系—上古生界地层柱状图。

图1 川西北地区泥盆系沉积前地质图Fig.1 Geological map of Northwest Sichuan Basin before Devonian deposition

川西北地区四周被数条构造带围绕,西侧为龙门山构造带,北侧为米仓山构造带,东北侧为大巴山构造带,东侧为川东高陡构造带,主要包括龙门山逆冲推覆构造带北段、前陆冲断滑脱构造带北段和前陆褶皱带北段。泥盆系地层自上而下可分为上统茅坝组、沙窝子组,中统观雾山组、金宝石组、养马坝组,

图2 川西北地区震旦系—上古生界地层柱状图Fig.2 Stratigraphic column from Sinian to Upper Paleozoic of Northwest Sichuan Basin

下统甘溪组、平驿铺组。其中观雾山组是主要勘探目的层位,在盆地内部川西北地区厚度约为0~100 m,主要岩性为灰岩,褐灰色为主,深灰、浅灰色次之,泥晶结构,部分粉晶结构,性硬、脆,普见生物碎屑,部分地区有白云岩存在,是有利的储层(图2)。

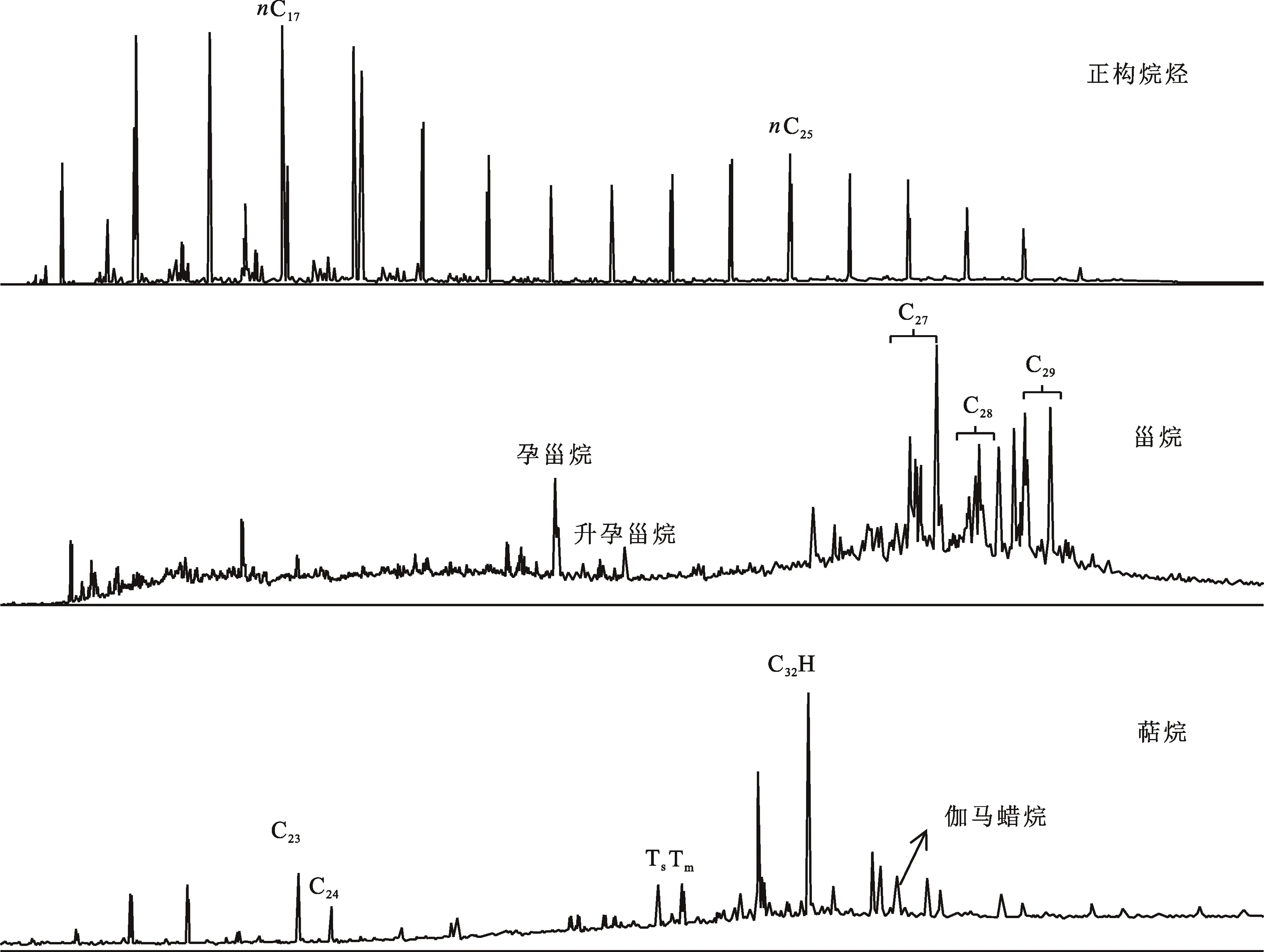

2 储层沥青地球化学特征

ST3井泥盆系观雾山组钻遇厚度为67 m,以灰—深灰色生屑云岩、生物云岩为主,底部含小段灰岩,储层中溶孔溶洞发育,孔洞中沥青大量充填,碳沥青含量最高可达2.7%。针对ST3井沥青样品进行饱和烃色谱、色质,芳烃色质实验分析,饱和烃总离子流图分析表明,ST3井泥盆系观雾山组沥青饱和烃碳数为nC14~nC30,呈现双峰特征,以nC17和nC25为主峰,双峰特征是混源的重要标志,其中前峰高于后峰,意味着在沥青混合来源中是以腐泥型母质为主,腐殖型母质为辅,Pr/Ph=0.56,是强还原沉积环境的重要标志,nC17/Pr=1.61、nC18/Ph=0.8,nC17较姥鲛烷有优势,植烷较nC18有优势。从萜烷分布来看,ST3井泥盆系沥青中三环萜烷分布以C23为主峰,具有较高含量的C24四环萜烷。在五环三萜烷中,以C30藿烷为主峰,Ts/Tm=0.82,说明具有较高成熟度,C31~C35升藿烷系列分布齐全且近于呈正常降序分布,不同于泥盆系野外露头油砂中的C35升藿烷明显高于C34升藿烷的翘尾现象[5-6],此为井下储层沥青与野外露头油砂来源不一致的重要证据,伽马蜡烷丰度较高,说明是还原环境。甾烷特征方面,ST3井泥盆系沥青孕甾烷和升孕甾烷含量丰富,反映还原静滞的沉积水体环境,多数样品规则甾烷呈C27>C29>C28分布特征,以C27甾烷占优势,说明其母质来源主要是浮游生物等低等生物。综上所述,ST3井沥青地球化学参数综合指示,沥青主要形成于海相还原沉积环境,成熟度较高,由混源形成且以腐泥型母质来源为主(图3)。

3 天然气地球化学特征

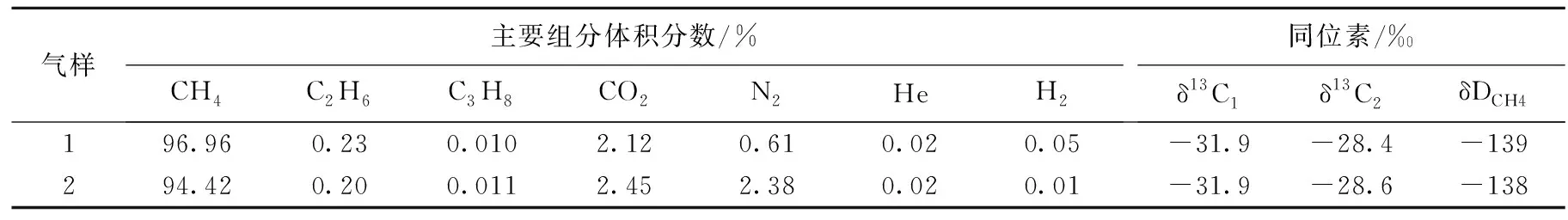

ST3井泥盆系观雾山组测井解释气层3层,累积厚度18.7 m,测试日产气11.6×104m3。从ST3井泥盆系观雾山组测试时获取的两个高压天然气样品来看,天然气组成以烃类气体为主,CH4含量高,体积分数分别为94.42%和96.96%,C2H6含量低,体积分数分别为0.20%和0.23%,C3H8含量低,体积分数约为0.01%,C1/C1-5大于0.99,呈高演化的特征,为典型干气。非烃气体少,主要包括N2、CO2和少量H2、He、H2S,其中以N2和CO2为主,N2体积分数为0.61%和2.38%,为微—低含量,CO2体积分数为2.12%和2.45%,属于中含量,He和H2含量极少,测试现场H2S含量仅为0.01~0.022 g/cm3。从天然气碳氢同位素来看,天然气δ13C1为-31.9‰,δ13C2相对较轻,分别为-28.4‰和-28.6‰,甲乙烷碳同位素值呈正常分布序列,δDCH4分别为-138‰、-139‰(表1)。

图3 ST3井泥盆系沥青饱和烃色谱、质谱图Fig.3 Saturated hydrocarbon chromatography and mass spectrometry of reservoir asphalt in well ST3

气样主要组分体积分数/%CH4C2H6C3H8CO2N2HeH2同位素/‰δ13C1δ13C2δDCH4196.960.230.0102.120.610.020.05-31.9-28.4-139294.420.200.0112.452.380.020.01-31.9-28.6-138

4 油气源对比

4.1 相关烃源分析

川西北地区震旦系—上古生界自下而上主要发育陡山沱组泥岩、筇竹寺组泥岩、下二叠统泥灰岩三套优质烃源岩[8-10],除此之外,泥盆系观雾山组生屑灰岩和养马坝组泥灰岩也是可能烃源岩(图1)。地层接触关系上看,泥盆系直接覆盖于寒武系之上(图2),同时深大断裂的发育连接了筇竹寺组优质烃源岩与泥盆系储层[11-12],筇竹寺组泥岩具备为泥盆系供烃的条件,而且筇竹寺组泥岩在早三叠世时开始大量生烃,此时泥盆系优质储层已经形成,可以作为储存油气的重要场所。下二叠统泥灰岩位于泥盆系储层之上,中间间隔石炭系地层而无法直接接触,但川西北地区广泛发育次级断裂[11-12],既可以作为输导体系沟通下二叠统泥灰岩烃源岩与泥盆系储层,同时也可以造成断层两侧的源储直接对接,下二叠统泥灰岩具备为泥盆系提供气源的地质前提。陡山沱组烃源岩与泥盆系储层在纵上相距较远,中间发育有巨厚的筇竹寺组烃源岩。陡山沱组生成的油气通过断裂到达泥盆系必须通过筇竹寺组泥岩,所以陡山沱组烃源岩作为泥盆系气藏的主要供烃层系较难实现,而且从生烃史分析,陡山沱组烃源岩在奥陶纪前后达到生油高峰,此时泥盆系储层尚未沉积。综合分析,陡山沱组泥岩不能作为泥盆系气藏的主要气源层。滕格尔等[13]研究表明,泥盆系碳酸盐岩烃源岩TOC多小于0.3%,属于较差—非烃源岩,而中下泥盆统局部夹有的泥页岩分布和规模极小,因此泥盆系烃源岩对于泥盆系天然气成藏的贡献有限。

上述分析表明,筇竹寺组泥岩和下二叠统泥灰岩两套烃源岩与泥盆系气藏相关,泥盆系自身烃源岩也可能有微弱贡献,在明确以上烃源岩为对比对象的基础上,利用ST3井储层沥青地球化学特征和天然气地球化学特征,采用油源对比和气源对比相结合的方法,结合ST3井地质条件,深入探讨ST3井泥盆系油气来源。

4.2 油源对比

储层沥青是石油裂解后在储层中的残留物,其中包含有大量的原始有效信息,储层沥青与源岩的对比结果能够较好地反映油气的来源[14-15]。储层沥青及源岩中能够检测到大量饱和烃、芳烃中的生物标志化合物,其对于有机质的生物来源特征、有机质的沉积环境意义、有机质的成熟演化特征等具有重要的指示作用[16]。

4.2.1 正构烷烃

ST3井泥盆系观雾山组沥青饱和烃分布呈现以nC17和nC25为高点的双峰特征与筇竹寺组泥岩的前峰及下二叠统泥灰岩的后峰特征皆有区别(图3),说明ST3井泥盆系观雾山组沥青受到筇竹寺组泥岩和下二叠统泥灰岩的共同影响,但双峰当中前峰高于后峰,且ST3井泥盆系观雾山组沥青的低姥植比与筇竹寺组泥岩更为相似而与下二叠统泥灰岩、泥盆系泥灰岩不同,这都表明ST3井泥盆系观雾山组沥青以筇竹寺组泥岩为主要气源岩。

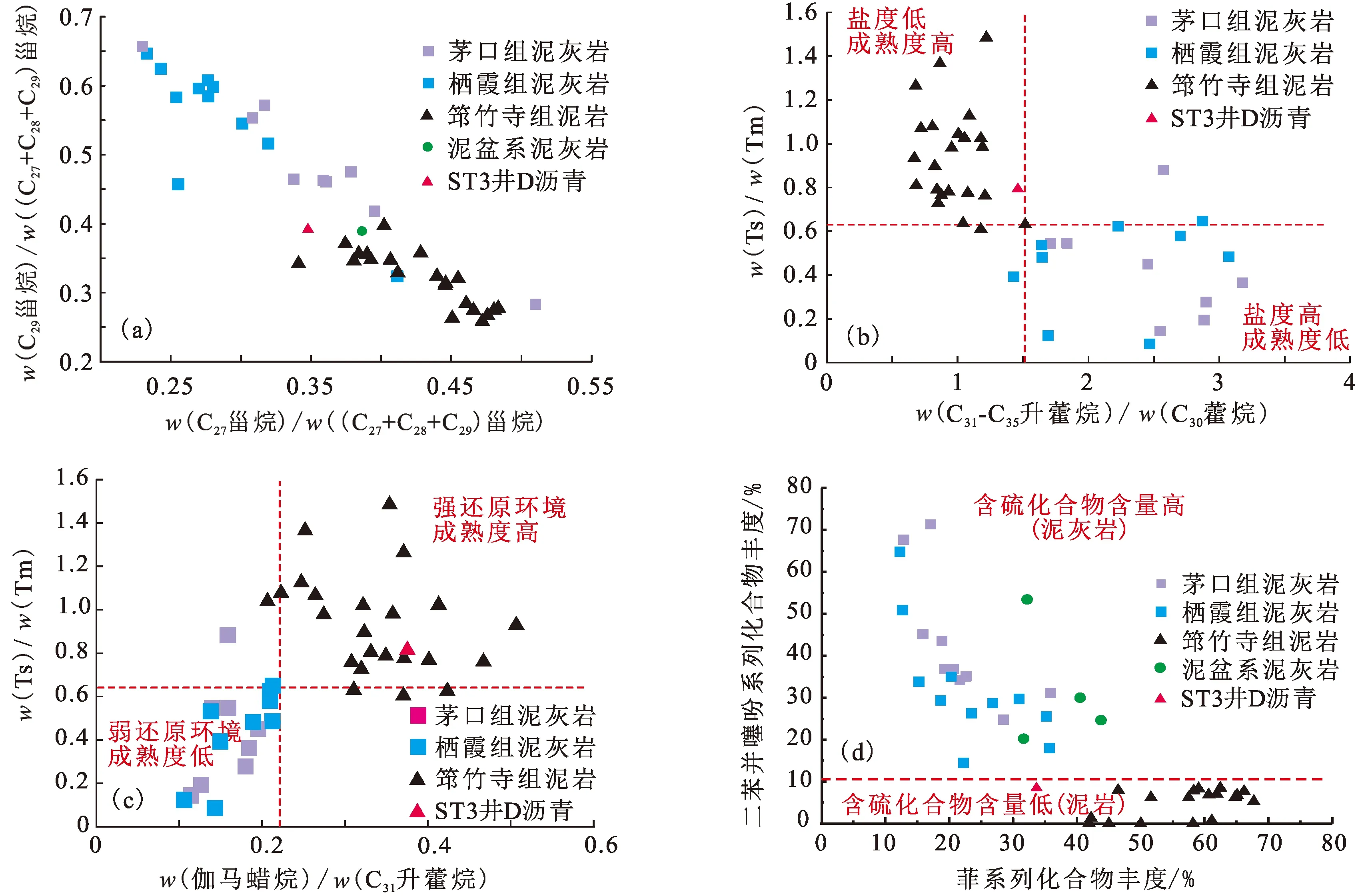

4.2.2 甾 烷

规则甾烷特征主要反映母质来源,筇竹寺组泥岩母质类型为腐泥型,表现为C27规则甾烷优势,下二叠统泥灰岩、泥盆系泥灰岩母质类型为偏腐殖型[13],表现为C29规则甾烷优势,ST3井泥盆系储层沥青C27规则甾烷与C29规则甾烷丰度较为相近,但更接近于筇竹寺组泥岩(图3、图4(a)),反映出ST3井泥盆系储层沥青为混源且更倾向于泥岩来源的特征。

图4 ST3井泥盆系储层沥青与相关烃源岩生标对比Fig.4 Comparison of typical biomarker from reservoir asphalt of ST3 and source rock

4.2.3 萜 烷

w(Ts)/w(Tm)主要反映成熟度,ST3井泥盆系储层沥青w(Ts)/w(Tm)为0.82,与筇竹寺组泥岩(主要分布于0.6~1.5)相匹配,与下二叠统泥灰岩(主要小于0.6)有所区别;w(C31-35升藿烷)/w(C30藿烷)是反映沉积环境盐度的重要指标,ST3井泥盆系储层沥青w(C31-35升藿烷)/w(C30藿烷)是1.58,展现出其与下伏筇竹寺组泥岩相似的低盐度沉积环境;w(伽马蜡烷)/w(C31升藿烷)是反映沉积环境的还原程度重要指标,ST3井泥盆系储层沥青w(伽马蜡烷)/w(C31升藿烷)为0.41,表现为强还原沉积环境,与筇竹寺组泥岩泥岩相同,与下二叠统泥灰岩不同;下二叠统泥灰岩中发现特有的C35升藿烷高于C34升藿烷的明显翘尾现象,筇竹寺组泥岩中未发现此现象,ST3井泥盆系储层沥青此值接近1,说明是受到两种烃源岩混源的影响所致(图4(b),(c))。

4.2.4 芳 烃

二苯并噻吩系列化合物是反映含硫化合物含量的重要指标,ST3井泥盆系储层沥青中样品二苯并噻吩系列化合物体积分数为7.2%,与泥岩相似,与泥灰岩的高含量特点有显著区别。菲系列化合物是反映成熟度的重要指标,ST3井泥盆系储层沥青中该系列化合物丰度为34.9%,与相对更高成熟度的筇竹寺组泥岩更为接近(图4(d))。

综合以上油源对比结果,ST3井泥盆储层沥青地球化学特征与筇竹寺组泥岩最为相似,说明ST3井泥盆系储层沥青主要来源于筇竹寺组泥岩,但同时有部分指标显示下二叠统泥灰岩对于泥盆系储层沥青有重要贡献,也不排除泥盆系自身烃源岩的微弱贡献。

4.3 气源对比

ST3井泥盆系天然气乙烷碳同位素值为-28.4‰、-28.6‰,较戴金星等[17-19]提出的油型气与煤型气分界线-28%略轻,表现为偏腐泥型气的特征,但与高磨地区龙王庙组天然气等典型筇竹寺组泥岩来源的腐泥型气相比要明显偏重,说明除筇竹寺组泥岩外,还受到下二叠统泥灰岩贡献。

ST3井泥盆系天然气乙烷碳同位素与ST3井栖霞组天然气在反映气源岩母质继承性特征的乙烷碳同位素方面基本一致。这是川西北泥盆系与下二叠统天然气同源的重要证据。两套气层可能同样是由筇竹寺组泥岩通过断层供烃,但ST3井泥盆系天然气甲烷碳、氢同位素较ST3井栖霞组天然气(δ13C1平均为-30‰,δDCH4平均为-136.7‰)略轻[20]。这可能与栖霞组储层与下二叠统泥灰岩直接接触、受到下二叠统泥灰岩影响更大,造成ST3井栖霞组天然气甲烷碳、氢同位素略重(图5)。

干酪根油气生成理论指示:δ13C干酪根>δ13C沥青质>δ13C非烃>δ13C芳烃>δ13C油>δ13C饱和烃>δ13C烷烃气,如果不依次序而发生倒转,说明非同一烃源岩的衍生物。同一烃源岩的衍生物中烃源岩干酪根的碳同位素势必要重于其所形成的天然气甲乙烷的碳同位素,并且干酪根生成油气后,其产物的碳同位素必将产生分馏[21-22]。李剑等[23]曾用川西北上寺地区下三叠统飞仙关组低熟泥灰岩样品进行了密封体系的高压釜热模拟实验,得出在干气阶段(镜质体反射率Ro=2%~3%),模拟产物的13C1从-32‰变重到-28.7‰,即在过成熟的干气阶段,与原始干酪根的13C干酪根(-27.5‰)相比,13C1的分馏度可达1‰~4.5‰。

图5 ST3井泥盆系与下二叠统及龙王庙组天然气碳同位素对比Fig.5 Comparison of natural gas carbon isotope of Devonian in well ST3 and other formation

如图6所示,筇竹寺组泥岩干酪根碳同位素主要分布于-36.8‰~-29.9‰,栖霞组泥灰岩干酪根碳同位素主要分布于-34.2‰~-27.5‰,茅口组泥灰岩干酪根碳同位素主要分布于-33.1‰~-27.1‰,ST3井泥盆系天然气甲烷碳同位素为-31.9‰,较筇竹寺组泥岩最重的干酪根碳同位素分馏2‰,完全符合前人提出的甲烷1‰~4.5‰分馏度的范围。ST3井泥盆系天然气甲烷碳同位素较下二叠统泥灰岩干酪根碳同位素分馏4.8‰,略超出1‰~4.5‰分馏度范围。以上两点比较说明筇竹寺组泥岩主要为泥盆系气藏供烃更加符合同位素分馏规律。但同时也观察到,ST3井泥盆系天然气乙烷碳同位素为-28.4‰、-28.6‰,较筇竹寺组泥岩干酪根碳同位素最大值还要重,根据干酪根油气生成理论,泥盆系天然气不能完全由筇竹寺组泥岩供烃,下二叠统泥灰岩也有重要贡献。

油气源综合对比显示,ST3井泥盆系油气主要源于筇竹寺组泥岩,同时下二叠统泥灰岩也有重要贡献,不排除泥盆系自身烃源岩的微弱影响。川西北地区位于绵竹-长宁古裂陷槽东侧,筇竹寺组厚度大,最厚处达300 m,有机质类型为Ⅰ型,属于优质烃源岩。同时,川西北地区在下二叠统沉积时是海水入侵的重要方向之一,由此形成约30~140 m厚的下二叠统泥灰岩,有机质类型为Ⅰ-Ⅱ1型,烃源岩品质好。川西北地区泥盆系气源十分充足,是拓展勘探的重要地区之一。

图6 ST3井天然气甲乙烷-源岩干酪根碳同位素对比Fig.6 Comparison of carbon isotope of methane, ethane of well ST3 and source rock kerogen

5 复合成藏模式

川西北地区泥盆系油气的形成主要涵盖古生新储、新生古储两种聚集模式(图7)。川西北地区大量发育的深大断裂作为输导体系,深层古老的筇竹寺组泥岩烃源岩生成的石油有效地汇聚于早先形成的泥盆系储层中,经过后期裂解成气聚集成藏,此为古生新储成藏模式;后期强烈的构造运动形成多系列的次级断层,一方面断层两盘下二叠统泥灰岩烃源岩与泥盆系储岩层直接对接,使得下二叠统烃源岩生成的油气通过侧向运移进入泥盆系储层中运聚成藏,另一方面下二叠统泥灰岩生成的油气可以通过断层向下充注至泥盆系成藏,此为新生古储成藏模式。古生新储为主,新生古储为辅,两种成藏模式相互补充,共同形成泥盆系气藏复合成藏模式。同时,泥盆系自身烃源岩对于油气成藏也可能有微弱贡献。

图7 ST3井天然气成藏模式Fig.7 Natural gas accumulation model of ST3

6 结 论

(1)沥青饱和烃分布呈现双峰特征、低姥植比;三环萜烷分布以C23为主峰,五环三萜烷分布以C30藿烷为主峰,伽马蜡烷丰度高;规则甾烷以C27甾烷占优势。天然气甲烷含量高,干燥系数大,非烃气体含量低,乙烷碳同位素相对较轻,甲乙烷呈正碳同位素分布序列。

(2)ST3井泥盆系油气主要源于筇竹寺组泥岩,同时下二叠统泥灰岩也有重要贡献,不排除泥盆系烃源岩的微弱贡献。

(3)总结川西北地区ST3井泥盆系发育古生新储、新生古储两种成藏模式,古生新储为主、新生古储为辅,两种成藏模式相互补充,共同形成泥盆系气藏复合成藏模式。同时,泥盆系自身烃源岩对于其油气成藏也可能有微弱影响。

(4)川西北地区泥盆系气源十分充足,是拓展勘探的重要地区之一。