文化产业中的“商品幽灵”[1]及其伪启蒙性质

——以“大冰现象”为例

2019-09-05贺一杨雅

贺一 杨雅

一、文化产业中的商品幽灵

(一)从作品到商品

经过工业化与数字化的洗礼,文化作品已转变为文化商品,并形成巨大的文化产业。文化产业产出的文化产品的个性化特征被压缩到最低程度,取而代之的则是批量化、同质化、标准化的生产模式。文化产品在一定程度上背离了康德对“纯粹的艺术”(“美的艺术”)的界定,对“无目的的合目的性”的追求也变成了直奔用户而去的生产模式,文化产品的生产者也由个人变成了流水线。[2]依照德国哲学家阿多诺的观点,艺术之所以为艺术,是得益于其拥有不为政治与经济的“他律”的自主性,而“文化工业从自己的意愿出发, 铲除了艺术的这种自主性”,因此,文化工业清除了其产品的艺术性,使之成为了“彻头彻尾、不折不扣的商品”。[3]阿多诺所谓的文化工业,就相当于本文所论述的文化产业。

(二)从艺术到技术

文化产品从作品到商品的转变,其前提条件不仅仅是工业化的生产线的形成,更得力于大数据和算法的支持。根据德国社会学家、政治学家兼经济学家马克斯·韦伯的解释,量化是可计算性的必然要求,可计算性则是工具理性的存在前提。在商业时代的工具理性面前,人能够通过计算弄清楚一切神秘的力量和规律,实现“世界的祛魅”。[4]经过量化、数据化等工业手段,生产者对文化产品同样进行了量化和计算,文化工业也就实现了对艺术的“祛魅”。[5]可见,文化产品的艺术性正在被强大的现代技术所铲除,或者说替代。

(三)“商品幽灵”的形成

工具崇拜和技术主义的文化产业现状,其前提条件是有大数据和算法的技术支撑;其潜在动因是生产者对市场的追求。马克思所说的“商品拜物教”篡改甚至重写了长期以来文化产品的创造规律,文化生产开始了从艺术向技术的转变,从而实现了对文化产品的“祛魅”。但奇怪的是,文化商品往往又以一种“返魅”的伪艺术形态呈现在受众眼前,让消费者产生一种浪漫的幻觉。马克思说,共产主义的幽灵在欧洲大陆徘徊。现在的大数据语境之下,“商品幽灵”在文化产业中徘徊。“商品幽灵”无处不在,但因为其幽灵的特性,以及其故意制造的“返魅”效果,因此,又往往只给人一种感性的认识,而相对缺乏对其形成、营销和市场反馈以及整个文化产品生产、流传、补偿,再生产、再流传、再补偿的完整流程的理性认识。文化商品故意“返魅”,制造一种幽灵似的“光晕”(aura)——显然,本雅明所谓的艺术的“光晕”已经不再是艺术作品天然所具有的特征,而是经过量化被刻意创造出来,而创造出来的也是一种“残败的、薄雾般的光晕”[6]——让商业语境中的文化产业的运转机制显得十分诡异。[7]

二、大冰及其出版作品

大冰,原名焉冰,1980年10月生于山东省烟台市莱阳市,系中国内地主持人、作家、民谣歌手、油画画师,毕业于山东艺术学院。再观其出版物扉页的个人简介,不论在修辞还是定位上,都更具“斜杠”性质的噱头:1980年生人/山东人、野生作家/主持人、老背包客/不敬业的酒吧掌柜/科班油画画师、民谣推手、手鼓艺人/业余皮匠、业余银匠、业余诗人/资深西藏拉漂、资深丽江混混/黄金左脸、禅宗临济弟子。本文暂且不论作者人设,尽管大冰作品的畅销与大冰名人效应的营造(从主持人到背包客,从摇滚歌手到畅销书作家)具有密不可分的关系。[8]

本文所分析的大冰出版的五部作品——《他们最幸福》(2013)、《乖,摸摸头》(2014)、《阿弥陀佛摸摸哒》(2015)、《好吗好的》(2016)、《我不》(2017),由于大冰第六本作品《你坏》只是《他们最幸福》的再版,所以不再单独分析——都是以短篇故事的形式,集锦一些他所经历的、遭遇的、听闻的“江湖故事”。由于大冰声称其作品中所讲述的“江湖故事”均是真人真事,而鉴于其讲故事般的叙述方法,又不是严格意义上的报告文学或者纪实文学,因此,其作品很难归类于小说又或者非虚构的文类中,本文将以作品而不是小说来指称其出版物。

三、大冰作品中的“商品幽灵”

如前所述,在商业社会的大环境中,文化艺术产品已经完成了从作品到商品的嬗变。在文学领域,文学作品的生产、消费、评价各个环节都不得不将市场反应作为一种重要的参照因素。由于大冰创作和大多数文学创作一样是由作者内心唤起的某种情感知觉所激发,因此,对于其创作心理是否被商品逻辑所役使只能尽可能地进行臆测。作品与作家的关系固然重要,也是长期以来被文学研究者所关注的对象,而作品与读者接受情况和作品内部构成的关系,在新的阶段中也应该给以足够的重视。实际上这种重视在十九世纪初期浪漫主义文论发轫以来,已经初显端倪。而在大数据得以运用的今天,对于作品与接受情况,甚至作品本身的深层结构的研究则可以更为冷静、科学和周详地展开。

(一)大冰作品的接受情况

从读者消费也即市场效果来看,大冰的出版物无疑取得了巨大成功。最新出版的《我不》(2017年)仅发布一个月,即销售150万余册。要知道,莫言即使在获得诺贝尔文学奖后紧接的两个月,其代表作《蛙》的销售量才达到210万册。而根据当当网的图书畅销榜来看,《你坏》(实为大冰第一本书《他们最幸福》的修订版,出版于2018年)位居2018年年度榜单第十,《我不》位居2017年年度榜单第九,《好吗好的》位居2016年年度榜单第十四,2015年年度榜单则显示《阿弥陀佛么么哒》和《乖,摸摸头》分别位居第九和第十。至于大冰在2016年和2017年都在作家榜榜上有名,就更说明了其作品销量的不俗。商品不一定都会获得良好的市场成绩,但市场的成功却足以反证作品的商品属性。这也是顾彬用以指责莫言作品被商业利益和娱乐功能导向低俗的一种理由。如果说纯粹意义上的文学作品注定与市场背道扬镳多少显得武断且意气用事,那么,我们可以把“商品属性”理解为是商业社会中一种无关作品艺术品质的普遍既有现象。由此,我们甚至可以想象《红楼梦》的畅销也是一种市场运作的结果。但是,如果说商品因素的存在与作品的艺术性并不必然相悖,那么被商品属性伤害了艺术性的作品究竟是哪些呢?所谓“商品幽灵”究竟是如何对文学或者说文化作品产生不好影响的呢?

通过前文的分析有理由认为,文学作品由创作的“自主性”而获得艺术感,而文化产业却陷入了“他律”的经济原则之中。《红楼梦》这样的作品尽管也畅销,却是在“自主性原则”下创作出来的。至于大冰的作品,我们不妨先从市场对作品的评价来管窥大冰作品除销量标准以外的市场反馈情况。根据艾布拉姆斯的定义,读者在整个文学活动中是必不可少的一环。康斯坦茨学派学者姚斯则将文学研究中读者的地位上升到了无以复加的地位,认为读者及其在文本接受后的反馈足以决定文学史的基本样貌。[9]那么,大冰的读者都是如何评价大冰作品的呢?读者的评价与作品的销量间又有怎样的联系呢?

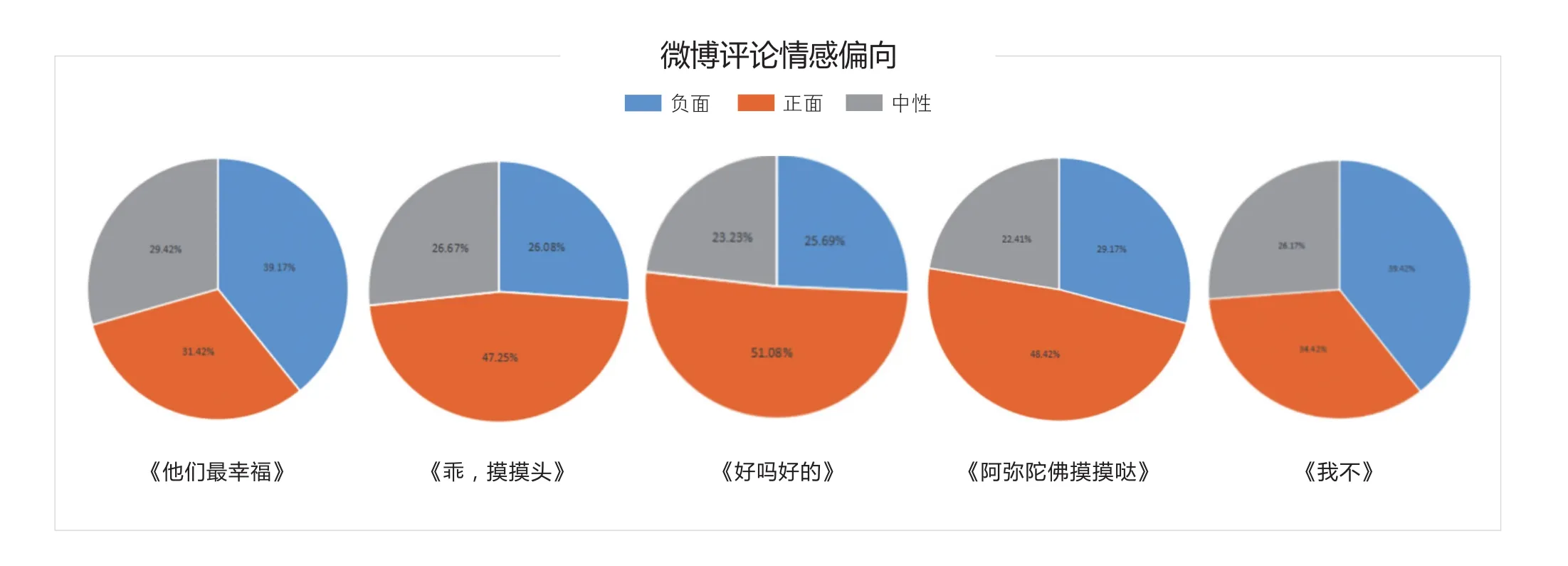

笔者以微博和豆瓣为例,利用NLPIR软件,对大冰五部作品的读者评论进行大数据分析。为了对比数据之间的合理,五部作品分别随机选择微博1500条,豆瓣长评论150篇,短评500条。其结果如上图所示。

以上饼状图是基于大冰历年来五部作品读者评论的情感分析。可以看出,除《好吗好的》一书读者评论的正面情感超过百分之五十以外,读者的阅读感受并不十分理想。而《他们最幸福》和《我不》两部作品可以说是遭遇了读者评论的滑铁卢。使人疑惑的是这两部读者评论并不优良的作品,一部被选中修订并更名后再版,一部甫一发售即冲上百万级销量。根据当当网显示,截至目前,《我不》在“当当小说畅销榜”排名78位,《他们最幸福》排名479位,而换汤不换药的《你坏》则排名38位。

尽管罗杰斯认为,扩散是信息经由特定的渠道在一个社会系统的成员之间进行传播。[10]但根据饼状图的数据可见,同样的信息在不同的系统传播中会产生不同的反应,同样是作为一种社会系统的网络平台,相比之下,在豆瓣上发言的大冰读者比微博读者更为宽容和友善。由图可知,大冰的五部作品都获得了百分之五十以上的好评,而《他们最幸福》和《我不》的评论的正面情绪更为可观。但综而观之,作为一名畅销书作家,其作品在读者中的反响竟然毁誉参半。更使人费解的是,大冰的作品在豆瓣评分上逐“本”走低,从8.0(《他们最幸福》)一路下跌到6.7(《我不》),再版的《你坏》评分更只有5.1。尽管如此,他的下一部作品仍然可以大行其道,重新包装后的旧作在经年累积的流量下更如浴火凤凰得到了更为华丽的重生。尽管网络社群本身的素质和他们对文学作品的品位千差万别,但在这里我们发现,究竟哪个网络平台的评论更加紧接某种柏拉图式的“理式”已经不再是问题的关键,因为一个作家的作品却是不择贤愚的面对所有人,当然也同时面对微博用户和豆瓣用户。

我们或许可以直接驶向问题的核心,那就是在商业社会中,商业运作往往会使受众在消费时失去辨别的能力。受众失去了自我,陷入“他律”之中。

科学化技术的应用,在高校财务管理的资金核算和支出记录中有很大的帮助作用,尤其是在国库集中支付度这个高水平、高质量的起点之下。运用计算机软件,建立并完善高校财务管理财政支出信息系统,一方面顺应了国库集中支付制度,规范了高校财务资金的管理;另一方面完善高等学校管理信息系统,对以后的高校财务管理的健康发展有较大益处。完善的财务信息管理系统可以将高校的预算执行情况进行有效的反馈,为执行财政国库集中支付提供可靠、及时的参考依据,确保国库集中制度下过小财务管理体系的构建和实施。

(二)大冰作品的内部构成

商业产品在市场的运转中固然和外部因素有着千丝万缕的关联,其内部构成则是使其能够参与到运转机制的先决条件。根据赫勒的观点,早在资本主义时期马克思即注意到需要(n e e d)和需求(demand)的差别,其中,“需要”只与使用价值有关,而当文化产业以一种资本的面貌出现时,“需要”却主要被用来实现交换价值。因此,“需要” 便异化为“需求”。[11]根据前文的分析,受众对大冰作品的态度尽管可称之为毁誉参半,但毕竟赢得了大量受众的踊跃消费,那么,究竟大冰作品的内部结构是如何契合于受众需求的呢?文学作品的基本组成单位是语言,语言最基本的功能则是表意和修辞,而修辞最终的指向也是为了更准确的表意。于是,语言含义在文学作品的研究中就成了最核心的问题,冯广艺在《变异修辞学》中也指出,语言研究的终结应该是语义。[12]对大冰作品进行语义分析,尽管不足以完全厘清其作品与市场之间的暧昧关系,但至少可以在大冰作品的内部结构与受众需求之间建立较为清晰的联系。

1、批量造梦

笔者对大冰的五部作品进行词频统计,以期能找到他作品中吸引读者的痛点,结果发现这些关键词都充满了梦幻似的美好。这些词摆在面前,就仿佛是一个甜蜜的梦工厂,充满某种“诗意”的“治愈”力量。

第一,诗与远方。在娱乐化的社会氛围中,人们对于精神境界的追求并不能豁免,日益提高的物质生活条件也给予人们追求更高精神境界的可能。因此,都市生活本身的忙碌和苟且便在这样的基础上与人心产生逆反,滋生出对于诗与远方的渴求。在大冰作品中,“旅行”、“流浪”、“世界”这些关于远方的描述成为高频词,在五部作品中这三个词汇一次总共出现373次。第二,酒与江湖。酒与江湖在大冰作品中的存在感很高,尤其在《他们最幸福》中,“酒吧”一词出现的频次是77,而“江湖”一词则为39。在《乖,摸摸头》中,“酒吧”一词也出现了70次。几乎在每一本书中,饮酒和江湖义气都充斥于字里行间。秩序外的野性生存对于朝九晚五的都市男女和青年学生来说是一种难以抗拒的诱惑。第三,人生与梦想。谈人生,说梦想,几乎是所有类畅销书的必备菜,大冰下笔亦未能免俗,在作品中反复陈说。仅以《他们最幸福》为例,即可见“人生”和“生活”两个词共出现了130次。第四,歌手与卖唱,或者故事与小屋。如果说前面三项罗列的都是对一种含义较为宽泛的词汇,那么大冰在这里便开展一些更为真实的讲述。大冰本人有创作民谣的喜好,当然,这只是一般文艺青年的爱好,而大冰将民谣、卖唱、歌手聚集在了他的书中,并且让他们聚集在自己的酒吧“大冰的小屋”,讲述他们所经历的故事——这足以启迪人们诗意的想象,如果不曾去“大冰的小屋”看上一眼的话。这一类词汇在大冰作品中出现的频次是最高的,也最让读者念念在兹。以“歌手”、“卖唱”、“故事”、“小屋”这几个词进行词频统计,得出的数量是611。

根据以上词频统计,可见大冰的创作不啻是在进行批量造梦。但这种造梦无异于“心灵鸡汤”,不过是一种画饼充饥、望梅止渴的“诗意”形式,是一种虚假的心灵抚慰。我们也许会想起王尔德那句充满诗意的言语:“我们都生活在阴沟里,但仍有人仰望星空。”但阴沟中的读者不要忘了,造梦者仰望星空的地方也许是天文观景台;如果造梦者足够慈悲,首先应该提醒阴沟里的读者看清现实道路的坎坷崎岖。

2、无障碍叙事

畅销书的判定当然是根据其销量,而销量的直接促成者则是书籍购买者。畅销意味着读者群的庞大。因此,畅销书之畅销存在两种情况。第一,书籍被经典化,人们争相购买以显示自己的品位和修养,实际上并不会阅读或者说充分阅读,这在索尔斯坦·维布伦的《夸饰性消费》中得到印证。第二种情况则是源自文学作品内部召唤结构对大众读者的迎合,这不仅表示在情感上的契合,在价值观上的认同,在最基本的层面上还表现为叙事的无障碍。如此看来,马尔克斯《百年孤独》的畅销原因就只可能是前者,大冰作品的畅销原因则是后者。

美国学者彼得·盖依在《现代主义》一书中关于小说消费的看法应该能给我们以启发:“读者人群分为三类:到目前为止最大的读者群由‘未开化’的大众组成,他们没有提高阅读水平的意识,自然也就满足于肤浅之物。”在他看来,大众没有能力和意愿去接受和研究那些充满“创新”和“实验”的文学读物,他们只能阅读没有障碍的通俗文学。[13]

通过文本细读,笔者发现大冰的叙事完全通过一种朴素的方式进行,我们可以称之为口语化,甚至口水化。第一,大冰作品缺乏文学作品所应有一系列深层素质,显露出思想的贫乏和趣味的轻浮。首先是洞察能力的表面性。米兰·昆德拉曾说:“小说不是研究现实,而研究存在。”[14]此观点可以一直追溯到亚里士多德,尽管他服膺于模仿论,但他也认为艺术作品应该按照可然律与必然律进行创造。[15]也就是说,文学这一艺术类型也应该描述应该和必然的存在,而不是陈说过去、现在和未来的经历。大冰作品缺乏这种对可然与必然的求索,造成的结果便是他的作品只能给人以经历,却不能给人以经验。其次是想象力的枯竭,致使其创作显露出千篇一律的窘境。当然,经历是使人愉快的,碎片化的重复也是使人不能自已的。第二,打开大冰的书,会给人一种“此是诗集”的错觉。大冰的作品几乎没有长句,更没有长段落,一般是一个句号至两个句号则提段,书面看起来十分疏朗和简洁,阅读也因此更为轻松。第三,故事的开展也往往平铺直叙,在修辞上则是一贫如洗。我们不妨来看一个例子,这是《阿弥陀佛么么哒》中号称看哭读者的《我的王八蛋》的开篇:

“经常听人说:我喜欢的是……

唉,我觉得哈,你喜欢什么不重要。”

这样的口语能给读者一种亲切感,仿佛朋友间的扺掌而谈。拿这个开头和《百年孤独》的开头做对比是不公平的,但这种平白浅显的写法无意降低了阅读门槛,不会给读者造成任何费解和障碍,这让大冰获得了另一种胜利:无障碍的叙事使大冰能够和大多数的文学消费者对话,轻易俘获市场的青睐,尽管这无益于帮助他的读者提高文学的鉴赏水平。

通过对大冰作品的批量造梦以及无障碍叙事的分析,我们发现大冰作品拥有一种符合低要求受众的审美水平的召唤结构,这种结构受制于“他律”的经济原则。在这种作者与读者的互动中,作者为了尽可能地满足读者,以降低了阅读门槛的方式主动地掌握了读者的文化选择。从消费层面看,消费者在“商品幽灵”密布的文化选择中失去了判断力,以往的消费者是上帝、是主体的消费情况,也在读者与作者的互动关系中悄然改变:消费者沦为了文化产业中亟需满足的客体。从创作层面来看,以往的文学创作中作者毫无疑问是作为主体的存在,但在“商品幽灵”的干扰下,文学创作已经丧失了自主性,被经济原则所“他律”,作者因之沦为了创作的客体。

四、文化产业中“商品幽灵”的伪启蒙性质

究竟什么是文化产业呢?法兰克福学派最早提出“文化产业”(culture industry,又译“文化工业”)的概念,该学派对文化产业的思考以其理论的前沿性和批判的尖锐性堪称20世纪下半叶西方资本主义文化批判的一剂猛药。然而在新时代的社会主义国家中,文化产业仍然方兴未艾,我们也面临了更多更新的问题,我们不妨给二十一世纪的中国的文化产业下一个定义:文化产业是文化产品与服务经过资源集聚和整合而形成的庞大系统,这些产品和服务以现代网络和物流平台为基础相互交叉,具有规模化、聚集化和商业化的特征,它不仅可以刺上化下,还成为了国家国民经济支柱性产业。

我们必须承认,要使文化产业成为国家国民经济支柱型产业必然导致文化产业中四处飘荡“商品幽灵”,也唯有商业利益的驱使才能使文化从寂寞的书斋和研究院走向热闹的大众市场。如前文所述,“商品幽灵”使受众在面对文化产品时失去辨别的能力,而文化产品又充分迎合了受众的需求。因此,“商品幽灵”在文化产业中的游荡必然会造成两种后果:文化生产者的商业化与文化受众的蒙昧化。

文化生产者的商业化。无论是有意还是无意,大冰的作品被“商品幽灵”上身是不争的事实。或者换一种说法,大冰的文学创作受到了商业逻辑和娱乐思维的干扰。文学作品创作出来就是为了在人群中流传,否则便沦为工业纸张的垃圾,而确保作品能够得到高效的流传,文学创作的规律往往会得益于过往的经验:在精英社会得益于那些被时间反复证明过伟大作品以及整个精英社会训练有素的艺术品位和鉴赏力;在商业社会则得益于畅销书和现行的商业运作机制,在这种机制中,不仅读者往往在媒体的操纵下成为任其左右的盲流,抑或是法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞在他那本著名的作品里所论述的“乌合之众”,文化生产者也无法避免媒体的引导。[16]自上世纪九十年代以来,文化产业逐步崛起,文学的市场化已成大势所趋。文章曾被视为“经国之大业,不朽之盛事”,但在如今,文学类畅销书成为“国家”“政治”“教化”这类词汇的绝缘体。尽管改革开放是政治层面的操控,但在改革开放中文学的新变革却更直接源自对资本利益的追逐。[17]畅销书的大行其道,以及整个商业运作机制,都把严肃文学逼向了菜色陈蔡的境地,“商品幽灵”无时无刻不在撺掇着作家向市场投诚。而余秋雨、易中天、冯唐等畅销书作家,尽管仍然号称坚守纯文学写作,也在实际中配合甚至热衷于大众传媒所热捧的文化和娱乐事业。

文化受众的蒙昧化。从大冰作品及其畅销程度可以看出,至少在近年,国民的阅读状况已经陷入了一种缺乏理性和深刻的境地。“冰冻三尺,非一日之寒”,这种状况的存在显然不能归咎于大冰个人。实际上,在庞大的文化产业中大冰只是一个积极的参与者,本文研究的案例大冰作品或许可以置换成当代任何一个文学类畅销书作家的作品。而作为“乌合之众”的文化受众则是消极的,或者可以看作“被动的同谋”,文化受众被文化产业所研究、所裹挟、所培养。因此,文化产业不仅产出了充满商业气息的文化产品,还产出了忠于这些产品的人。从大冰的作品不难看出,文化受众所能接受到的文化产品都是经过精密计算的结果,并且这种产品都是按照受众向来所习惯和所幻想的模式而制造,那么,受众的见解永远不会有所提高,知识永远不会有所扩展,久而久之便陷入了画地为牢的怪圈。受众陷入了文化的荒原。他们可以在荒原上任意驰骋,但他们永远不能走出荒原。受众在不知不觉中长期经受文化产业的训练,慢慢便失去了欣赏和辨别的能力,当然也失去批判的欲望。

如前所述,要让文化产品成批地变成商品并流入市场,必须要有一套完善的规则让“商品拜物教”的教众所遵循,“商品拜物教”的教众则是由文化生产者和受众一起组成的。正如新古典主义批评家们所坚持的那样,“艺术规则尽管来自经验,但必须迎合规范的客观结构才能真正的行之有效,正是这些规则确保了现实的理性秩序及和谐”。[18]表面上文化产业给了我们想要的一切文化产品,实际上我们已经无处不在其计算和引导之中。文化产业把人们对文化的“需要”篡改成为充满商业气息的“需求”,而一切文化与需求被其安排得明明白白,于是真金白银的勾当彻底荫蔽了文化产品原本可能引发启蒙的机制,文学作品本身的风格和承载人文精神的使命也被冷落一旁。波德莱尔所说的“知识分子是世界的敌人”在商业社会再也行不通了。因此,当“商品幽灵”弥漫于文化产业中时,“艺术规则”那规范的客观结构则被轰然摧毁,阿多诺所谓的艺术自主性也被铲除殆尽,文化这一充满批判性和启蒙性的存在便走向了它自己的反面,那就是“伪启蒙”。

通过对大冰作品的分析,我们已经察觉到一种诡异,那就是畅销书乃至整个文化产业往往给受众制造一种美好的幻想,甚至让受众生活在虚幻的美好中鄙视现实的物质利益,然而他们本身却从受众那里获得了大量的财富。这让我们想起那个给毛姆以灵感的批评家评论毛姆作品《人性的枷锁》的金句:“他像很多青年人一样,终日仰慕月亮,却没有看到脚下的六便士银币。”文化产业正是如此,它把人们的目光指向了月亮(他们能随时随地按照人们的喜好创造出一个假月亮),却把手伸向了人们的口袋。其实,通过上文对大冰作品的分析亦不难看出,商品拜物教已经成为文化产业的意识形态,作品已经转变为商品(这给利益提供了动力),艺术已经转变为技术(这给虚伪提供了手段),而作品的种种属性都恰好与读者的需求相符合。也就是说,作品所显示出来的个性本质上也是按照既定标准所生产的一种虚假的个性,所显示的美好也是一种虚伪的美好。文化产业通过文化绥靖的方式给予受众以娱乐和安稳,一步步奴役受众的审美和思想,最终达到操控受众的目的。因此,文化产业在“商品幽灵”的作祟下最终将实现“伪启蒙”的效果,或者说,文化产业中的“商品幽灵”本身就是“伪启蒙”的利器。