基于《悉尼协议》构建机电一体化技术专业课程体系研究

2019-09-04丁长涛吕原君

丁长涛 吕原君

摘要:基于《悉尼协议》构建了机电一体化技术专业课程体系,首先确定了机电一体化技术专业的教育目标、核心能力和核心能力指标;然后选择课程及其内容构建课程体系;其次,建立了计算核心能力权重目标值和权重标准值的数学模型,通过调整课程及其内容使得权重标准值符合权重目标值的要求;最后通过绘制课程地图,完成课程体系的调整与优化。结果表明,基于《悉尼协议》构建的机电一体化技术专业课程体系,具有较强的系统性与科学性,对培养适应社会需求的国际化人才具有重要指导意义。

关键词:悉尼协议;课程体系;机电一体化技术;核心能力;课程地图

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2019)07-0077-05

一、机电一体化技术专业课程体系现状

在全球经济一体化的大背景下,我国提出了《中国制造2025》和《制造业创新中心建设工程实施指南(2016—2020年)》等一系列发展规划,以促进国家制造业、电子信息业的发展。在发展过程中需要大量适应社会发展的机电一体化技术专业人才,因此,对该专业的学生采取怎样的课程体系进行培养,是至关重要的课题。

为了构建适应社会发展的课程体系,国内外一些院校基于《悉尼协议》确定了教育目标与核心能力。比如,黑龙江职业学院的教育目标为成为具有参与沟通合作和独立思考能力的终身学习者,成为具有必备专业知识和较强实践能力的技术技能型人才,成为具有敬业精神和德智体美全面发展的负责任公民;提出了沟通整合、学习创新、责任关怀、专业知能、问题解决、职业素养等六项核心能力[1-2]。此外,南京信息职业技术学院、台州职业技术学院、衢州职业技术学院、三明学院和重庆电子职业技术学院等也依据《悉尼协议》建立了教育目标和核心能力[3-4]。

尽管许多研究人员对课程体系及其内容开展了诸多研究,然而通过调研发现,目前许多高职院校机电一体化技术专业的课程体系存在以下几个方面的问题:第一,专业知识缺乏从整体角度的有效融合。有些课程的内容存在一些重复,而有些内容却出现了缺失,知识之间的逻辑性并不强,课程融合过程中缺乏理论指导。第二,课程体系缺乏以学生为中心进行构建。一些课程仍然以教师为中心,且有时存在授课教师各自为政的情况。第三,课程体系的成果导向并不明显。课程体系较少以成果为导向,各课程缺少围绕成果展开,因此所学知识较为发散。第四,课程体系缺乏持续改进。一些学校的课程体系缺乏定期整改,持续改进有待进一步加强。

二、基于《悉尼协议》构建课程体系介绍

2001年6月,澳大利亚、加拿大等7个国家或地区发起了《悉尼协议》认证,目前已有美国、韩国等10个国家或地区加入该协议[5]。《悉尼协议》是针对高职院校学生培养的工程教育学历国际互认协议,基于《悉尼协议》构建的课程體系是以学生为中心,以成果为导向,且注重持续改进。基于《悉尼协议》构建课程体系,符合我国高等职业教育国际化的策略,能够紧跟国际标准,从而满足与国际接轨的需求。基于《悉尼协议》中的教育目标、核心能力,构建机电一体化技术专业课程体系,具有如下特点:

一是从系统科学的角度构建课程体系。由于从系统科学的角度构建课程体系,从而有效避免了课程知识的重复或缺失,知识间的衔接更加紧密。

二是以学生为中心进行教学,帮助学生成为学习的主动者。当前,有些学生在课堂中会出现注意力不集中、玩手机等不良现象,很大一部分原因是课程体系没有以学生为中心,学生被动接受知识,基于《悉尼协议》构建课程体系能够帮助学生成为学习的主动者,从而减少此类现象的发生。

三是课程体系以成果为导向。基于《悉尼协议》以成果为导向构建机电一体化技术专业课程体系,学生更容易取得成果,课程及其知识的联系更加密切。

四是注重持续不断地反馈改进。基于《悉尼协议》构建课程体系,需要对其不断反馈改进,以适应社会、学校发展的需求。

五是采用反向设计的方法构建课程体系,具有较强的目标性。如图1所示,基于《悉尼协议》构建课程体系是一个反向设计的过程,课程体系从学生毕业3~5年后需要达到的教育目标开始设计,由教育目标决定毕业时的核心能力,再由核心能力决定大一到大三期间的课程体系与核心能力指标。因此基于《悉尼协议》反向设计机电一体化技术专业课程体系,具有较强的目标性与系统性。

基于《悉尼协议》构建课程体系,能够持续提高机电一体化技术专业人才培养质量,增强学生的社会适应力与竞争力,从而为国家培养高素质的优秀人才。

三、基于《悉尼协议》构建课程体系的总体思路

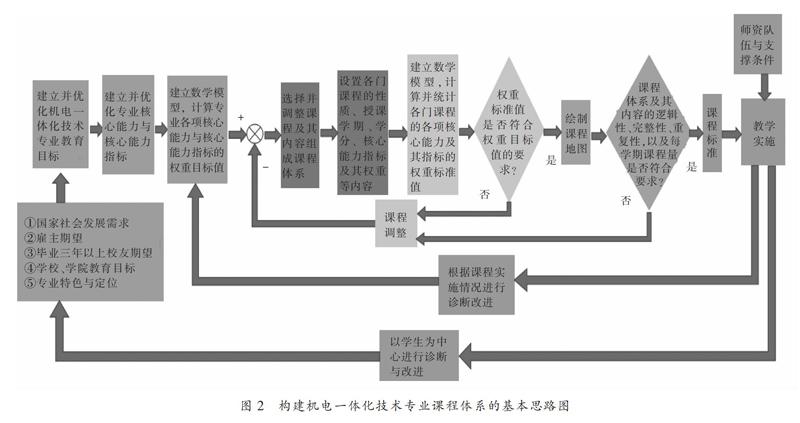

基于《悉尼协议》中的教育目标、核心能力构建机电一体化技术专业课程体系,基本思路如图2所示。主要包括以下几个步骤:第一,建立机电一体化技术专业的教育目标,基于此建立并优化专业核心能力与核心能力指标;第二,建立数学模型,计算得到专业各项核心能力、核心能力指标的权重目标值;第三,选择并调整课程及其内容组成课程体系,分别设置各门课程的性质、授课学期、学分、核心能力指标及其权重等内容;第四,建立数学模型,计算并统计课程体系中各门课程的核心能力及其指标的权重标准值;第五,分析权重标准值是否符合权重目标值的要求,若不符合则返回步骤三对课程重新调整;第六,绘制课程地图,检查课程体系及其内容的逻辑性、完整性和重复性,以及每学期的工作量是否符合要求,若不符合返回步骤三对课程重新调整;第七,制定课程标准,并基于师资队伍与支撑条件进行教学实施;第八,每年根据课程实施情况对课程体系进行诊断改进,每3~6年根据国家社会发展需求、雇主期望、毕业三年以上校友期望等,以学生为中心对课程体系进行诊断改进。

四、基于《悉尼协议》构建课程体系的过程与结果

(一)确定专业的教育目标、核心能力、核心能力指标及权重目标值

通过调查分析国家社会发展需求、雇主期望、毕业三年以上校友期望及学校、学院的教育目标、专业特色与定位等内容,结合师资队伍与硬件设施等条件,通过多向度调研、民主研议,确定了机电一体化技术专业的教育目标为:身心健康,关爱社会,崇德敬业的机电一体化技术领域职业人才;善于沟通,勇于创新,知技兼备的机电一体化技术领域技能人才。

依据机电一体化技术专业教育目标,结合学院的核心能力和核心能力指标,确定了机电一体化技术专业的核心能力与核心能力指标,如表1所示。

在上述基础上,设置并采用公共基础课核心能力的权重目标值和校级核心能力的权重目标值等参数,建立式(1)所示的数学模型[6],得到专业核心能力的权重目标值:

其中,M为专业核心能力的权重目标值,XQZ为校级核心能力的权重目标值,GQZ为公共基础课核心能力的权重目标值。上述核心能力的权重目标值如表2所示。

从表2中可以发现,采用公共基础课和专业课对机电一体化技术专业学生进行培养,两类课程相互补充,从而满足校级核心能力的权重目标值的要求。

专业核心能力指标的权重目标值ZMi,可由式(2)得到[7]:

其中,i为核心能力指标的序号,Q为专业核心能力指标相应的侧重值。

(二)对课程进行分类组成课程体系

依据机电一体化技术专业的教育目标、核心能力和核心能力指标,分析与之相适应的教学内容,根据教学内容对课程类别进行分析,得到了如下页表3所示的机电一体化技术专业课程类别。在上述基础上,分析每一课程类别中的具体课程,并根据每一课程的重要程度设定其学分。一般来说,某一课程的学分不拆分到多门课程,但必要时,部分课程可以根据其内容进行拆分。

(三)建立数学模型并采用相关方法,对课程进行调整

为了全面、完整地分析各门课程的核心能力指标,采用课程的学分与核心能力指标的权重等参数,建立式(3)所示的数学模型[8],计算专业课第j项核心能力指标的权重标准值ZQZBj:

其中,ZQZBj为专业课第j项核心能力指标的权重标准值,KXFi为第i门课程的学分,KQZi,j为第i门课程第j项核心能力指标的权重,ZXF为总学分。

如表4所示,公共基础课系数与专业课系数分别设为25%与75%;公共基础课、专业课、机电一体化技术专业核心能力的权重标准值详见表4。在上述权重标准值计算过程中,需要参考表2所示的权重目标值,分析课程体系中课程的重叠、欠缺之处,不断调整专业课中每一门课程核心能力的权重标准值,以使其接近权重目标值。从表4中可以发现,最终所得的机电一体化技术专业核心能力的权重标准值,与校级核心能力的权重目标值比较接近,说明课程体系调整结果较为理想。此外,需要特别注意每项核心能力至少需要2~3门课程养成,仅有1门课程养成并不够。

(四)绘制课程地图,进一步优化课程体系

为了确保具有联系的课程在时间上呈递进关系,同时使课程内容具有精简完整性,在完成课程体系数学建模、计算、调整的基础上,需要按照学期时间和课程类别绘制机电一体化技术专业课程地图。

机电一体化技术专业课程中,除大三下学期外,其余各学期均开设了公共基础课程和专业拓展课程(任选)。专业课主要从机械、电子控制两方面开设,基本路线为:“机械图样识读与绘制”→“ CAD绘图与制图测绘”“ Pro/E应用技术”→“机械设计”→“机械制造工艺与装备”→“先进制造技术实习”;“电工与电子”→“传感器与检测技术应用”→“机电设备PLC控制与调试”。专业核心课程(必修)由“机电技术综合应用”进行综合训练。专业拓展课程(限选)由工业机器人和机电设备维修两个方向组成,其中工业机器人方向的基本路线为:“工业机器人操作基础”→“工业机器人应用与维护”→“工业机器人技术综合应用”;机电设备维修方向由“机电设备故障诊断与维护”课程进行综合训练。各类课程通过毕业综合实践环节进行综合实训。利用课程地图中箭头的指引,明确具有相互联系的课程在开设时间或内容上呈递进关系。此外,利用该课程地图对专业知识内容进行了查缺补漏,避免了重复内容的开设,保证了课程体系的完整性。

机电一体化技术专业的职业资格证书主要包括维修电工、数控技术、钳工、焊工等高级工或中级工;知名企业颁发的等级证书,比如“ABB机器人基础应用能力认证”资格证书、PLC程序设计师等。机电一体化技术专业的就业工作岗位主要包括工业机器人运行、操作和调试;机电设备安装、调试、维护及维修;机制工艺编制;机械产品设计等工作岗位。

这里需要说明的是,由于客观原因使得具有联系的课程需在同一学期开设时,也要分同一学期的前半阶段和后半阶段进行开设,以保证课程知识在时间上的先后顺序。此外,在绘制课程地图时需标识出学期时间、专业教育目标、职业资格、对应的就业工作岗位等内容,以便学生对机电一体化技术专业有清晰的认识。

五、成效与结论

基于《悉尼协议》构建机电一体化技术专业的课程体系,主要取得了以下成效:第一,在建立教育目标、核心能力和核心能力指标的基础上,采用反向设计的方法设计了机电一体化技术专业的课程体系,因此该课程体系具有较强的目标性;第二,通过建立数学模型,计算了机电一体化技术专业核心能力的权重目标值和权重标准值,通过不断调整权重标准值,完成课程体系的构建,因此课程体系建立在数据分析基础上,以数据驱动的方式完成了课程体系的分析与调整;第三,绘制了包含学期时间、课程类型、课程逻辑关系等诸多内容在内的机电一体化技术专业课程地图,从系统的视角完成了课程体系的调整优化;第四,构建的课程体系具有较强的系统性,能够使学生成为主动学习者,能够满足与国际接轨的需要。

參考文献:

[1]杨井坤.《悉尼协议》映射下的畜牧兽医专业《动物微生物及免疫》课程教学大纲设计[J].现代畜牧科技,2018(4):6-7.

[2]范海波,孙若鹏,鲁明.基于成果导向教育理念的学风建设模式探究[J].黑龙江畜牧兽医,2017(12):244-246.

[3]徐坚.澳大利亚高等职业教育多元质量认证网络的研究及启示[J].中国职业技术教育,2018(9):54-61.

[4]陈丽婷.《悉尼协议》范式下高职专业建设的本土化实践[J].中国职业技术教育,2018(22):59-65.

[5]倪春丽.论高职商科专业与国际教育认证标准及资格框架相对接的方式与要求[J].高等职业教育探索,2018,17(4):71-75.

[6-8]王晓典.成果导向高职课程开发[M].北京:高等教育出版社,2016.

(责任编辑:张宇平)