浅谈楚州“十番锣鼓”的艺术特色

2019-09-04许思梦

许思梦

摘要:十番锣鼓创始于明代,是江苏民间一种非常独特的民间器乐的合奏表演形式。“十”是多的意思;“番”是翻花样之意。总的说来,就是在配器上用利用锣鼓,而在曲式上进行复杂变化的一种音乐明万历末流行于以苏州、无锡为中心的江南一带,在南京、常州、上海等地亦很盛行。明末清初时流传于安徽、浙江、广东、福建等省区。“十番锣鼓”的演奏主要用于民间的宗教醮事和风俗礼仪活动。

关键词:楚州“十番锣鼓” 艺术特色 乐队构成

中图分类号:J632.52 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2019)14-0012-02

楚州“十番锣鼓”是由嘉庆年间的楚州民间词作家孙毓卿二次创作而成。他大胆的将锣鼓与昆曲相互融合,在节奏上进行多次变化,并填写了反映社会生活的歌词。笔者将从演出形式、曲牌特色、乐队构成这三个方面去探究其艺术特色。

一、楚州“十番锣鼓”演出形式

演奏“十番”的形式可分为坐式和走动式。演奏方法主要是吹、拉、弹、唱、敲、打。行乐的程式相当考究,队伍的前面是两面大锣,直径都在一米四以上,由一人挑在肩上,两人演奏,锣的反面写着某行业的名称,以示由某行会出资筹办。锣后是文场,第一排三人,中间一根萧,两旁是左右对称的曲笛。笛上饰以琉璃龙灯,龙头相对,笛尾坠一根离地只有五寸左右的红丝穗子。中间的萧上有两个琉璃灯球,好似二龙抢珠。第二排与第三排跟着的是四个吹笙的演奏者。紧跟在第三排之后的是二胡、琵琶与京胡,也都分别是成对的。每个乐器上都系有红穗子与琉璃灯做装饰。饰灯有蝴蝶、蜻蜓,蜜蜂等。后排是星、木鱼、铛、板以及长尖。敲着响板的带队师傅跟在队后,把控着乐曲的节奏。最后是做工精巧的棚子(亦称“锣鼓亭子”),由四个人抬着走。在棚子中演奏的四位乐手,分为前后排。前排两个乐手分别敲板鼓与小锣,后排两个乐手一人敲钹,另一人敲吊在棚子中间的苏锣。棚子的后面,再跟着一些高跷等表演和一些懂行的乐友们。所有的演出者身穿夏布长衫,步伐整齐划一,跟着乐曲的节奏,缓缓前进。场面甚是壮观,深受当地人的欢迎。坐式主要是艺人们按照顺序前后坐下,在节日庆典或者是空闲时聚在一处演奏,供人们欣赏或自娱自乐。“十番锣鼓”除了参加如“东岳庙会”之类的行街演出,也常在大户人家的院子里作坐乐演奏。

楚州“十番锣鼓”最隆重的演出便是每年在东岳庙的演出。东岳庙始建于唐代贞观年间(627年-649年),相传是程知节所建,是淮安仅存的千年古庙。每逢四月二十八的“都天会”和五月初一的“东岳庙会”,每个堂子都会召集所有艺人结队表演,这其中也包括东岳庙的会演奏的道士,走街串巷,赴会献艺,观看人群会自觉站在街两旁,每个堂子的演奏队伍从街中而过。农历五月初一,是东岳庙的固定会期称之为“东岳出巡”。这一天,从城市到乡村几乎家家户户都要到庙里来进香,这时演出“十番锣鼓”的每个堂子,会根据其班次的排名巡街演出,等到中午的时候,巡演到河下镇或者河北镇休息吃饭,等到下午再回到东岳庙进行打擂,打擂赢的堂子会得到东岳庙所出的赏钱。

二、楚州“十番锣鼓”曲牌特色

根据“昆曲锣鼓摘要”记载,楚州“十番锣鼓”有自成一家的曲名、曲牌。

乐曲名有:[金盆捞月](其一、其二、其三、其四与尾声)、[红楼撇子]、[前探营]、[后探营]、[咏花]、[咏蝶](其一、其二、其三、其四)、[阳告]、[皈依](其一、其二)、[仙圆]、[吊打]、[到春来]、[十二红](器乐曲)。

锣鼓牌有:[出山云]、[冒失鬼]、[出墙头]、[闹菩萨]、[金李尔]、[金钱花]、[五勒十四记]、[新点钟]、[卢飞市]、[心汤牌]、[四季花]、[凤凰闹]、[双飞蝶]、[十二红]、[浇花乐]、[五福头]等。

楚州“十番锣鼓”由于其音乐旋律、唱词、锣鼓点子的创新性与独特性,与其他地区“十番锣鼓”在演奏技巧、演奏方式上,都有一定的区别,有着很浓的古代宫廷音乐韵味。锣鼓点子节奏变化较大。唱词内容优美、积极健康向上,多为歌颂劳动人民对生活的热爱和向往。楚州“十番锣鼓”以唱、敲、奏三个主体相互融合,演奏中锣鼓牌子与曲牌穿插进行,最后以锣鼓曲牌结束全曲;除此之外也有纯器乐曲,锣鼓在乐曲的高潮处加入,更衬托出其氛围,增强渲染力。

独特的歌词与曲牌名也是楚州十番锣鼓的一大特点。如《咏花》是赞美各种花的香艳,由昆曲牌[满庭芳]和锣鼓牌子[穿风花]组成,以四季所开的花卉名称为序,依次歌唱。展现大自然中万花竞艳,一片生机的景色。《咏花》由笛子演奏,分为两个段落,上半部分在管弦乐器演奏中夹有锣鼓点子,称为过文,下半部分是一个单纯的锣鼓牌子[穿风花]。其中第一部分的前两句用的是散板,其他的全都是行板。其唱词大多将古典诗词简化成民间口语,如《咏花》中的“小夭桃三月如浪,赚到刘郎赚阮郎仿佛仙乡”,就是由《诗经》中的“桃之夭夭,灼灼其华”以及刘禹锡的“桃花观里花千树,尽是刘郎去后栽”化用而来,唱来朗朗上口,通俗易懂。还有《咏蝶》是赞美蝴蝶飞动的舞姿;《到春来》表现人们向往春天的到来;《金盆捞月》唱词的大意是劝好男儿不要去妓院。

三、楚州“十番锣鼓”乐队构成

楚州“十番锣鼓”的演奏乐器分为两种,即文场与武场:

文场的两支曲笛(为领奏乐器,一人左手、一人右手)、两把三弦、两支萧、两盤笙、两支竹管、两面琵琶、两把硬弓(高音二胡)、两把软弓(低音二胡)(共16件);

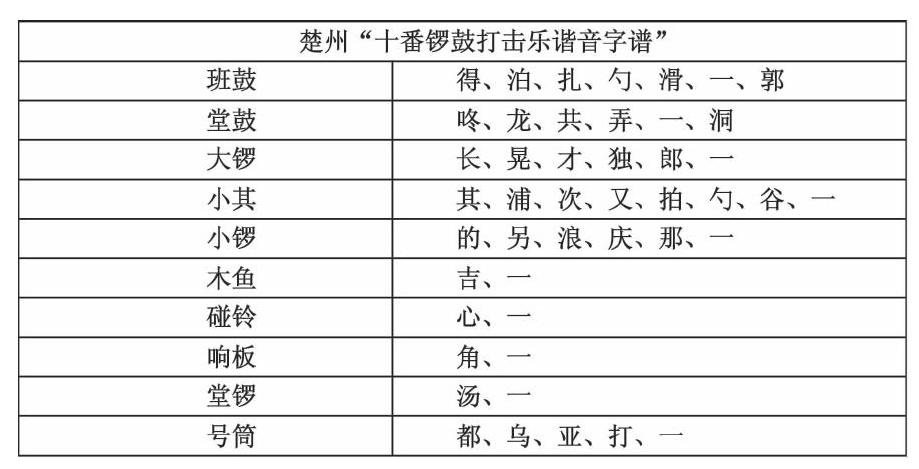

武场一共10件:班鼓、堂鼓、大锣、小其(皮钗)、小锣、木鱼、碰铃、响板、堂锣、号筒(号筒的声音庄重、深沉、古老,但是现在已经没有这个乐器,故现今演奏时没有号筒)。

从乐器配置上我们可以看出,楚州十番锣鼓巧妙的将“荤锣鼓”与“素锣鼓”结合在了一起,形成了以丝竹加打击乐的合奏形式。曲牌音调除了在演奏上更为乐器化之外,并没有太大的变化。打击乐的演奏则较为丰富,这其中分为三种:“和打”是随着丝竹的演奏一起敲打;“让打”是曲牌之间做承上启下的过门作用;“尾打”是在乐曲结束之后打击乐进入接打。在打击乐演奏中,有时会突出某一乐器的音响,其他乐器作弱敲配合,以产生特殊效果,达到锣鼓演奏与丝竹演奏的默契、统一、和谐。

乐队编制中的乐器全部是成对的,有对笛、对萧……成对的行走模式让演出更加美好,同时也弥补了单乐器在声音效果上的不足,更加进一步证实了双管制乐队在几百年前就在楚州出现了。在打击乐编制与配备上,并未用民间打击乐的配置。钗不同于民间打击乐的京钗,而用很薄的皮钗,又称小其。在所有的乐器中,有两个乐器极为罕见,一个是一面2.8尺低音大锣,另一个是低音号筒。大锣的声音低沉,浑厚,使得这一音乐形象更加壮观奇特。苏南的“十番锣鼓”多为坐式表演,而楚州“十番锣鼓”不仅可以坐着表演,还能在街上行走表演。为了在街上行走表演,表演者们设置一个非常大的棚子,将不好携带的班鼓、堂鼓、锣等乐器放在棚子中。再由八个人抬着,乐手跟随棚子的移动进行演奏,这也是演奏中所用的唯一的道具。不仅演奏方便,还给演奏的队伍增添了很多气势,让人民从视觉和听觉上,都能准确的欣赏到楚州“十番锣鼓”的演奏。打击乐上另加一只号筒:三音参合,有节奏地发出低沉的嘟、亚、打、乌、一的音节,使整个演奏的音响、音效更为独特,在中国戏剧及民间的音乐中较为罕见。打击乐器主要为10件,而戏剧及民间的打击乐敲奏时,一般只用4~6件。楚州区“十番”的音乐旋律一般以平稳的级进型,音型较多时而出现十度的大跳音,给人以高昂优雅的音乐美感。板式较多地用4/4板,节奏比较平稳。也有1/4板的曲目,如[到春来]乐曲,古人用暗淡的羽调式为主音,又以1/4中板的节奏,在结尾时再加上打击乐与乐曲合奏等,奏出了人们向往美好春天的音乐旋律。

四、结语

在楚州“十番锣鼓”最盛行的时期,成为了楚州当地人民节日庆典中不可缺少的一部分。楚州“十番锣鼓”也不是自己独立发展起来的,它的形成还吸收了昆曲和楚州地区当地方言,在地域上有着其独特性。

参考文献:

[1]谢建平.“十番”历史成因及现存曲目初探[J].艺术百家,2002,(02).

[2]周宝洪.国家级非物质文化遗产——楚州“十番锣鼓”价值研究[J].安徽文学,2002,(01).

[3]薛藝兵,吴艳.江苏传统音乐文化遗产区域分布调查统计[J].艺术百家,2008,(03).