西藏墨脱产“藏药三果”品种鉴定与考证

2019-09-04杨立新李明祥王雨华

张 宇,付 瑶,杨立新,李明祥,3,王 趁,王雨华*

(1.中国科学院昆明植物研究所 资源植物与生物技术重点实验室,云南昆明 650201;2.中国科学院东南亚生物多样性研究中心,缅甸联邦共和国内比都联邦区耶津 999091;3.中国科学院大学,北京 100049)

三果(Triphala)是阿育吠陀医学中最重要的组方之一,随佛教医方明传入西藏地区后,在藏族群众的长期医疗实践中不断发展,形成独具特色的“藏药三果”用药体系,为传统藏医药中最重要的配方之一,并拥有三果汤、三果露、三果散等剂型[1]。藏药三果由阿如热(A-ru-ra)、巴如热(Ba-ru-ra)和居如热(Ju-ru-ra)三味以果实入药的药材组成。藏药经典和现代标准中所用的三味药材基源分别是使君子科植物诃子Terminaliachebula的果实(阿如热)、使君子科植物毗黎勒Terminaliabellirica的果实(巴如热)和大戟科植物余甘子Phyllanthusemblica的果实(居如热)组成[2]。

传统藏医药的部分理论来自于阿育吠陀医学,随着佛教传入,因此传统藏药材中就有许多源自热带产的植物。墨脱县和错那县南部是西藏自治区唯一具有连片热带气候和植被的地区,是许多热带藏药材的道地产地,如娘肖夏Nying-zho-sha(广酸枣)、永哇Yung-ba(姜黄)、嘎高拉Ga-go-la(香豆蔻)、布孜协Pu-shes-tse(金钗石斛)等[3]。除了道地药材外,墨脱县各族群众在传统藏医学理论指导下,在实践中因地制宜,发现和使用一些地方性的藏药材,著名的“藏药三果”就是其中之一。笔者在墨脱进行藏药材植物调查时,发现墨脱产的“藏药三果”除了各自名称与传统藏药习用的藏药三果相同外,使用的理论和方法也大多相同,唯有原植物不同,引起了笔者的兴趣和关注。

“多基源”“多物同用”是中国传统医药中常见的现象,这可以扩大药用植物的资源来源,在一定程度上弥补稀缺药用植物资源的不足,也可以为现代制药工业和药物发现提供新线索和新资源,但同时也有不利的一面,比如导致大量“代用品”甚至“伪品”的出现[4]。这不仅会扰乱药材市场和用药规范,不利于现代传统医药的标准化管理,最大的问题是“代用品”甚至“伪品”充斥市场可能存在严重的用药安全隐患[5]。比如著名的“龙胆泻肝丸”事件就是木通药材的代用品关木通含有毒性成分马兜铃酸导致患者中毒所致,目前关木通已被国家药典删除并禁用。

三果作为最经典常用的传统藏药方之一,出现多基源或是代用品,甚至伪品是很正常的。然而,也正因为其“最经典最常用”,其用药规范及用药合理性和安全性就显得最重要。因此研究目的,就是从多个角度,基于实地调查和本草考证的结果,对墨脱产藏药三果的基源植物进行调查、采集、鉴定和考证,并探讨其合理性及安全性。

1 研究方法

1.1 实地调查

实地调查的目的是收集当地藏药三果原植物材料、凭证标本与地方性知识并用于原植物物种鉴定。

选取墨脱县我国实际控制区部分作为实地调查区域,在区域内选取隶属于墨脱县的墨脱镇、背崩乡、达木乡、帮辛乡和加热萨乡下辖的12个村作为调查点。

地方性知识(Local knowledge)是一个引自人类学的概念,指的是特定地点、特定环境和特定族群对世界的认知体系[6]。在研究中,地方性知识指墨脱本地群众对本地产“藏药三果”的识别、命名、采集、利用等知识。

地方性知识的调查通常采用访谈法,通过对当地的卫生所医生、藏医、草医、猎人、农户、采药人进行访问,获取当地藏药三果的应用信息。在访谈中,主要采取了“半结构式”访谈法。围绕着以下几个问题展开:①你们这里有没有野生或者种植的阿如、巴如和居如树?②你们平时用不用来治病?用的是果子还是树叶、树皮或者根?怎么用的?③平时会不会有收药材的人来收购?你们会不会去采来卖?④除了做药材,这些树还有什么别的用处?

所有相关的藏药三果原植物采集了凭证标本。凭证标本保存在中国科学院昆明植物研究所资源植物与生物技术重点实验室并进行鉴定。鉴定依据《中国植物志》(Flora of China)[7]和《西藏植物志》[8]。

1.2 本草考证

通过对照藏药古本记载对采集到的药材样品和植物标本进行对比、考证,再同藏药标准中的基源植物和药材进行比较,分析其异同。

1.3 植物化学和药理学文献研究

为了进一步分析和探讨当地藏药三果基源植物的合理性和安全性,查询了相关植物化学成分和药理学研究文献,对这些植物的成分和药理进行比较分析,即从科学的角度,分析、解释和考证墨脱产藏药三果。

2 研究结果

2.1 墨脱产藏药三果原植物的鉴定

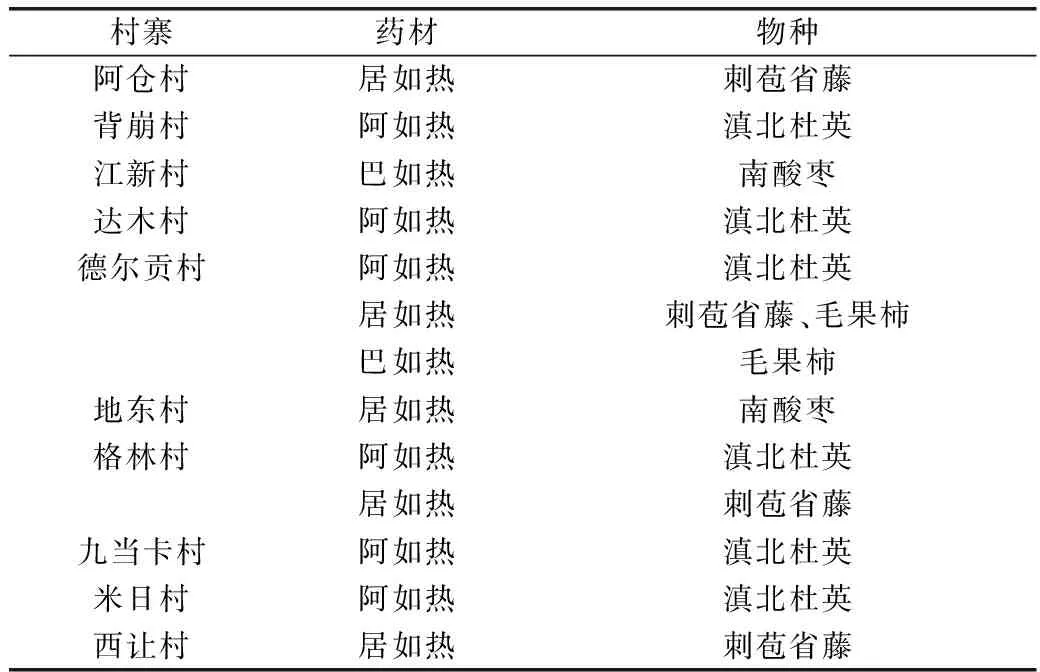

在实地调查中,采集到植物4种,经中国科学院昆明植物研究所付瑶博士、张宇工程师和杨立新博士分别鉴定为滇北杜英Elaeocarpusboreali-yunnanensisH.T.Chang(凭证标本 ZhangY0112)、南酸枣Choerospondiasaxillaris(Roxburgh) B.L.Burtt & A.W.Hill(凭证标本 XZG036)、毛果柿DiospyrosvariegateKurz(凭证标本 ZhangY0104)和刺苞省藤CalamusacanthospathusGriffith(凭证标本 ZhangY0173)。凭证标本保存在中国科学院昆明植物研究所资源植物与生物技术重点实验室。调查过程中共在10个村寨找到上述植物,分别对应藏药三果。见表1。

表1 各村寨藏药三果原植物应用调查情况

2.2 墨脱产藏药三果原植物的地方性知识

调查中涉及的村寨几乎都为门巴族和珞巴族聚居村。墨脱县的门巴族主要是仓洛人(支系),仓洛人自称是不丹王国和门隅达旺地区东迁至墨脱县境内的夏却普仓洛人后裔,仓洛人是源自青藏高原的吐蕃部族。珞巴族是墨脱地区的土著民族,早在唐代就已经纳入吐蕃统治的范围,后又受波密土王管辖[9]。因此,无论是仓洛人还是珞巴族,都属于藏文化圈民族。门巴族仓洛人和珞巴族传统上都信仰藏传佛教,每一个村寨都设有经堂、白塔和风马旗阵。实地调查发现,墨脱县的传统医学属于传统藏医范畴,其中融合了部分本地草医特色。而且,在当地医院和卫生院还设有藏医科和藏医诊室。

滇北杜英在墨脱县主要分布于海拔1 000~1 500 m的热带山地常绿阔叶林中。仓洛人主要采集其果实作为“阿如热”药用,也有药商常年收购。《西藏植物志》记载,墨脱雅鲁藏布江峡谷分布的同属植物美脉杜英Elaeocarpusvarunua的枝叶也供药用,称为“阿肉拉”[8]。珞巴族除了采集鲜嫩果实药用外,也收集其老熟果实,洗干净黄绿色果肉,其内果皮有纹路优美的沟纹且质地坚硬,被用来制作佛珠。

南酸枣分布在雅鲁藏布江大峡谷及其支流河谷的热带雨林中,是墨脱产道地藏药材,是传统藏药材“娘肖夏(Nying-zho-sha)”的基源植物,又称“五眼果”[3]。仓洛人和珞巴族采集其果实作为野生水果食用,也卖给药商。墨脱产的“娘肖夏”被藏药古本草誉为上品。《度母本草》中就记载娘肖夏“产于珞隅地方的,肉厚,质佳。”[10]调查发现在当地,南酸枣被作为“巴如热”使用,偶尔也会用作“居如热”。

毛果柿为栽培植物,出现在背崩乡德尔贡村,据村民介绍可能引种自下游地区或者印度。毛果柿主要作为水果食用,也作为巴如热药用,个别情况也会用作“居如热”。

刺苞省藤分布在海拔1 500~1 800 m左右的热带山地雨林,在部分仓洛人村庄则引种于庭院和田间地头。刺苞省藤的主要用途是用其藤茎编制各种器具,甚至用于建筑营造,著名的墨脱藤桥就是用其藤茎编织而成。刺苞省藤的果实味酸,作为居如热药用,有时也用作巴如热。刺苞省藤的种子也被用来制作佛珠。

2.3 墨脱产藏药三果原植物的本草考证与形态比较

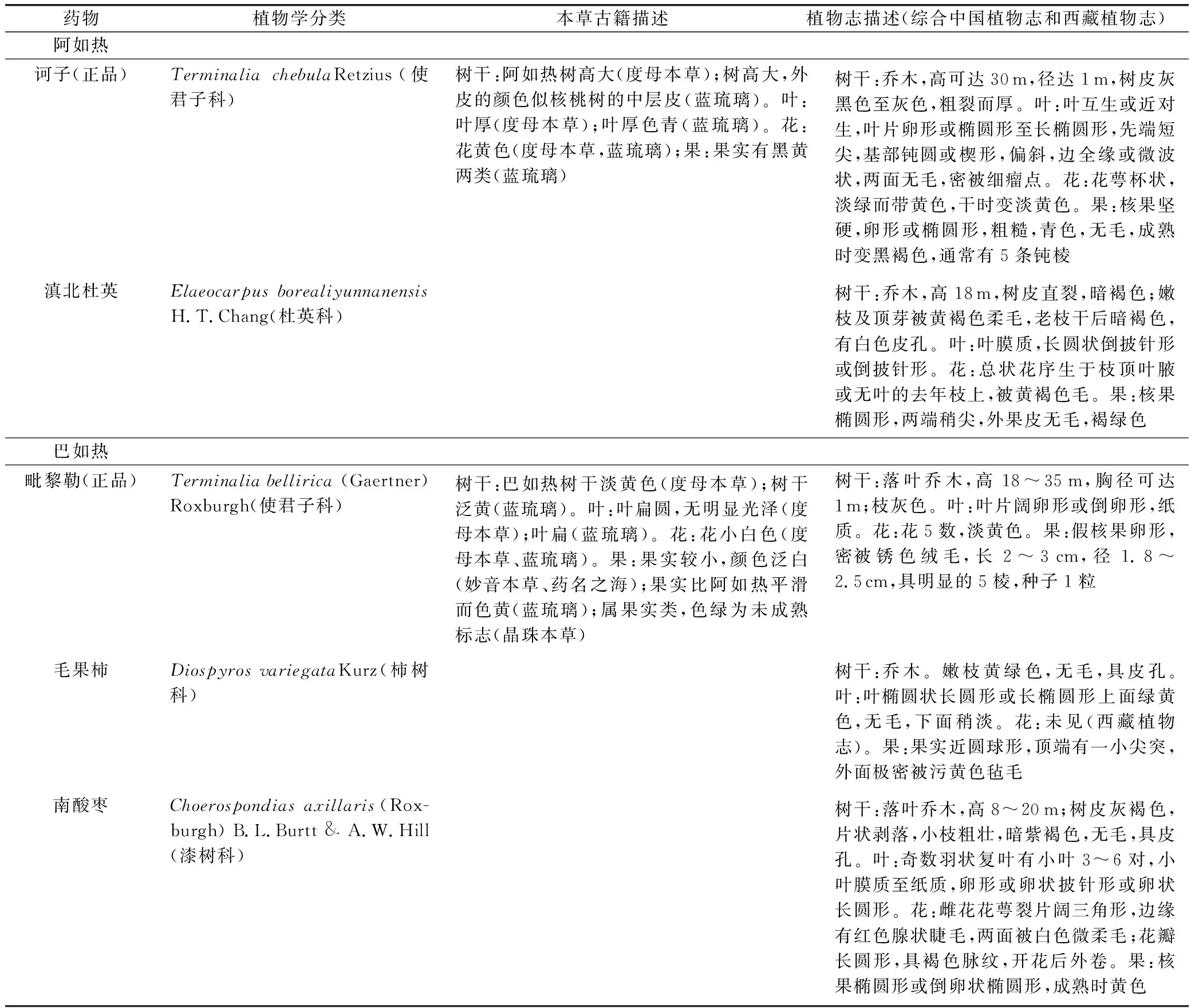

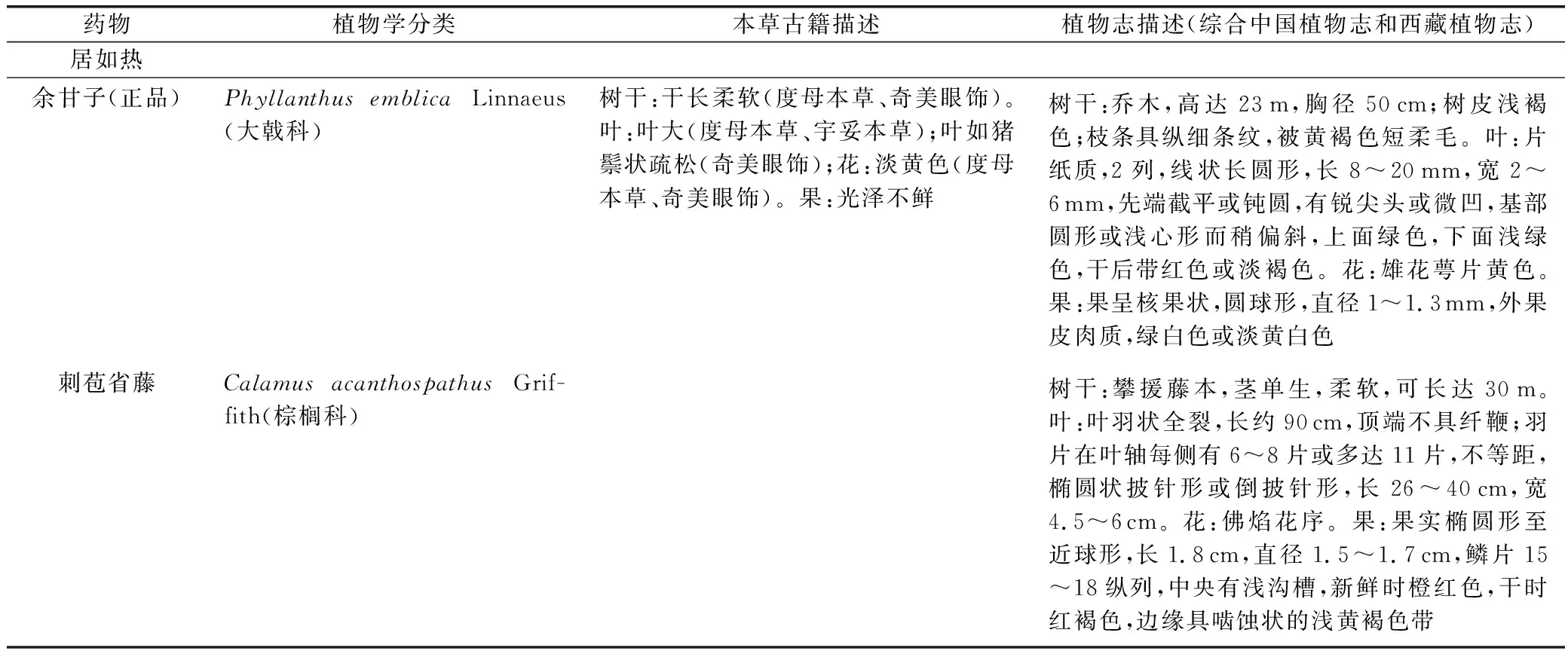

研究中,分别查阅了《度母本草》[10]《晶珠本草》[11]《宇妥本草》[12]《妙音本草》[13]《药名之海》[14]《蓝琉璃》[15]等经典藏药古本,以及《中华本草-藏药卷》[3]《中华藏本草》[16]和《中国藏药材大全》[17]等现代本草著作,从中找出对藏药三果的描述,将其与本研究中采集到的植物和标准藏药三果基源植物进行比较。见表2。

表2 墨脱产藏药三果原植物与藏医本草古籍描述比较

续表2 墨脱产藏药三果原植物与藏医本草古籍描述比较

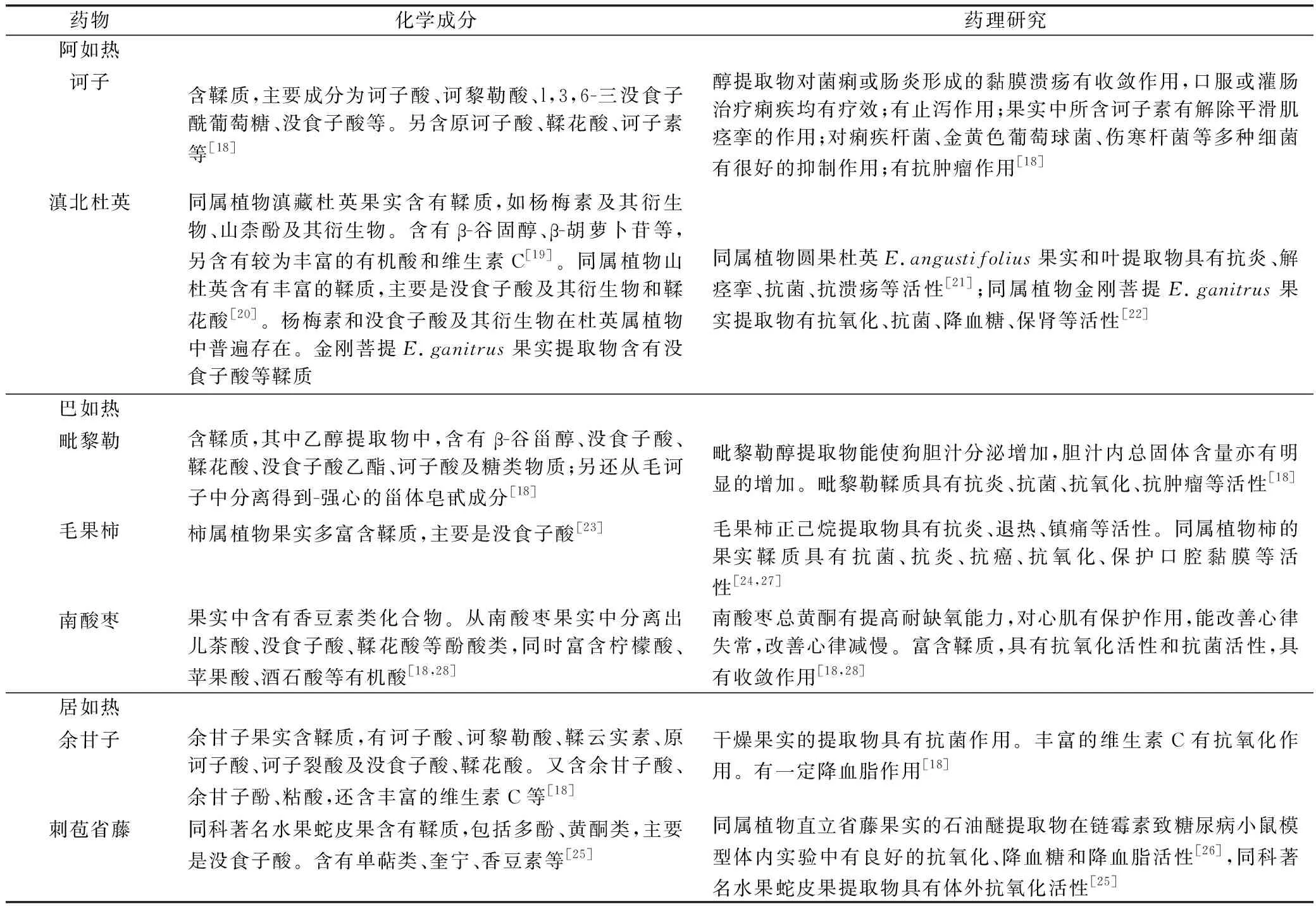

2.4 墨脱产藏药三果原植物与标准基源植物的化学成分和药理活性比较

墨脱当地用非标准藏药三果基源植物作为代用品是否具有合理性和安全性,我们对相关研究文献进行了检索和分析。结果见表3。

表3 藏药三果植物化学与药理学研究比较

3 讨论

本研究从地方性知识收集和科学视角分析两个角度对墨脱产藏药三果的原植物、民间利用、物质基础和药理活性进行了鉴定和考证。从研究的结果可以看出,墨脱产藏药三果可以认为是一种墨脱地方产的“土药材”,作为正品藏药三果的本地产民间替代品使用。从访谈结果来看,巴如热和居如热原植物偶有交叉使用,但由于三果通常按等量比例混合共同使用,对结果实际上影响不大。我们推测出现交叉使用的原因可能是民间知识主要通过口传心授方式传播,传播过程中可能偶然发生信息交叉所致,但需要进一步的研究调查证实。

对照藏药古本,这4种植物的形态特征和本草描述似乎颇为相符,这里面最典型的就是刺苞省藤。刺苞省藤为攀援性大藤本,茎柔软可长达30 m,羽状复叶大而裂片多,佛焰花序黄色,果实表面粗糙覆盖鳞片。这与《奇美眼饰》记载的“生于热带山谷,干长柔软,叶如猪鬃疏松,花淡黄色,具有光泽不鲜的果实”,以及《度母本草》中记载的居如热“生于热带,干长柔软,叶大,花淡黄色,光泽不鲜”等识别特征相似程度非常高,而且,省藤属植物叶常具褐色至黑色,长而硬的刚毛,外观颇似猪鬃。但不能仅凭此就认定刺苞省藤就是本草中记载的“居如热”。对药材的认定不仅仅需要对照本草记载,还需长期的临床使用经验总结甚至植物化学和药理学研究结果,而后者才是主要的认定依据。余甘子的运用源于长期的用药历史和经验的总结,无论是从传统藏医理论还是现代研究都决定了余甘子作为居如热正品的地位。事实上,从藏药本草著作的记载来看,居如热药材的原植物一直较为混乱,除了正品余甘子外,还有用蔷薇科山楂属植物[3,16]。

相关药理学研究表明,藏药三果具有收敛、抗氧化、抗菌、抗肿瘤等活性。植物化学研究表明这些活性缘于鞣质类成分,主要是没食子酸、鞣花酸、诃黎勒酸、诃子酸等。这些活性成分构成了藏药三果“清除血热、化解坏血、治疗瘟疫、消除疲劳”等功效的物质基础[29]。

尽管滇北杜英和刺苞省藤的化学成分和药理学研究很少,但基于同属植物通常具有相似化学成分这一规律,本研究中参考了杜英属和省藤属其他药用植物的研究。从植物从化学成分和药理学研究结果来看,无论是正品还是替代品,主要成分都颇为相似,都是以没食子酸为突出的鞣质。另外相同的成分还有鞣花酸、槲皮素等。从目前关于藏药三果的研究来看,没食子酸是藏药三果诸多功效的重要标志性成分之一。2015版《中国药典》中,诃子和毗黎勒药材的质量标准中没有含量检测的,而余甘子药材中则有没食子酸的含量测定。最近关于诃子和毗黎勒药材质量标准提高的相关研究中,又增加了薄层色谱和没食子酸的含量测定[30-32]。由此可见没食子酸在藏药三果化学成分中的重要性。然而从质量检测的角度看,如果是散剂、丸剂等剂型,尚可通过显微粉末鉴定等方法克服,但如果是针对“三果露”和“三勒浆”这样的提取物(液)类成药,没食子酸作为标准,就难以分辨是否含有替代品了。没食子酸是植物界中广泛存在的有机酸,这更增加了判断的难度。因此在藏药三果的质量检测中,还需要结合其他成分,尤其是标志性成分的测定,如诃子酸、诃黎勒酸、诃子素、余甘子酸等。目前印度学者已经建立了以没食子酸和诃子酸为共同标志的检测体系[33-34]。

多基源和代用品是传统医药中普遍存在的现象,尤其是全国各地普遍存在的地方性代用品,如各种“土人参”“土大黄”“土肉桂”“土沉香”等土药材。在研究中,同时调查了邻近的波密县药材市场和商店,波密县出售的药材中有阿如热和藏青果,均为诃子。与此同时,笔者一年前在拉萨市区和阿里地区普兰县的藏医处调查到的藏药三果也均为诃子、毗黎勒和余甘子。研究发现的墨脱产藏药三果可以认为是一种墨脱地方产的“土药材”,作为正品藏药三果的本地产民间替代品使用。从物质基础角度看,无论是正品还是替代品,都含有没食子酸这一重要的活性成分,若仅从这一点来看,替代品的运用具有一定的合理性。

中国传统医药中有一个有趣的现象,那些具有相同相似功效的药材或替代品,通过植物化学研究发现它们往往含有结构或者活性相同或相似的化学成分,如中药材黄连类的有效成分几乎都属于异喹啉类生物碱中的原小檗碱类,藏药材蒂达类多含有獐牙菜苦苷或龙胆碱类,西南横断山区民间使用的各种“三七”中几乎都发现了有活血化瘀活性成分[3-4,18]。由于青藏高原幅员辽阔,人口稀少,交通非常不便,过去藏医在得不到正品药材的情况下,常常会根据藏医理论从本地动植物资源和常见流通物中寻找替代品[16]。本研究结果来看,墨脱产藏药三果和正品藏药三果之间也属于这一类情况。墨脱县与青藏高原其他部分为雪山阻隔,南部又是蛇虫瘴疠横行的热带峡谷,长期交通不便形如孤岛,在这种情况下,当地医生根据藏医理论和经验,从本地产植物中发现藏三果的替代品是完全合理的。那么,传统医学在没有植物化学的情况下是如何发现并判断这些药材的呢?显然,仅仅通过本草记载的描述按图索骥是远远不够的,这里面必然还有需要深入挖掘的有关认药识药的知识。然而目前对此的解释大多止步于所谓的“长期用药经验”甚至嗤之于“玄学”,这显然不符合传统医药现代化发展的大趋势,因此需要进行深入的探索和科学地研究。