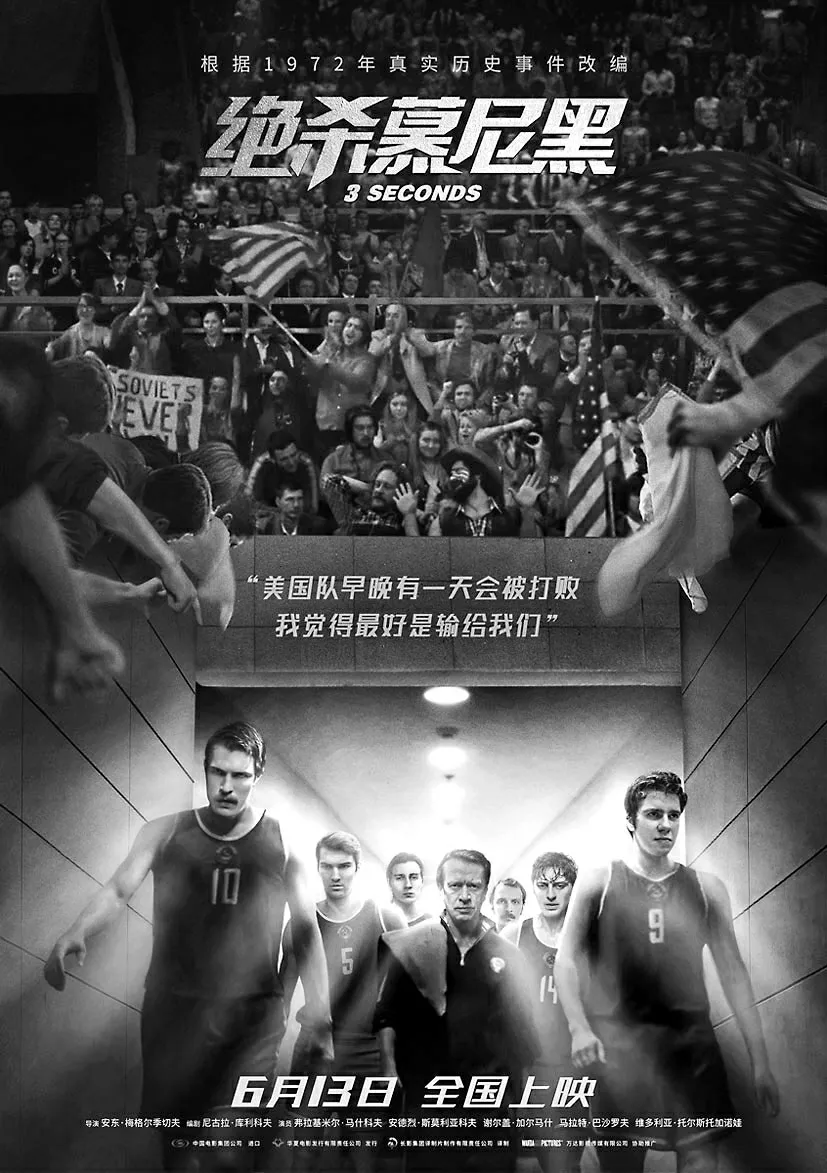

职场人看《绝杀慕尼黑》:成功的秘诀在哪里?

2019-08-30方正宇

方正宇

主角说

明年就是慕尼黑奥运会,

我们要打败美国队。

我们可能会输,

但比赛就是我们的生命。

除了教练以外,

再没人相信我们能赢。

我们是冠军!

我们是奥运冠军!

一出好戏 回到热血沸腾的1972

作为一部体育题材的影片,《绝杀慕尼黑》不仅在俄罗斯国内收获了“叫好又叫座”的出色成绩,今年夏天还在中国掀起了一股观影热潮,就连国家体育总局都号召运动员们集体观看这部体育励志片。

《绝杀慕尼黑》取得成功的原因,关键在于独到的选题。毕竟发生在1972 年慕尼黑奥运会男篮决赛中的那一幕,早就被公认为奥运史上最震撼也最具争议性的场景之一。在冷战时期美苏全面争霸的大背景下,苏联男篮依靠一波三折的争议改判,最终击败了此前在奥运赛场上连续36 年保持全胜的美国男篮,这般跌宕起伏本身就是天然的好剧本。而《绝杀慕尼黑》在还原“最后3 秒钟”的过程中也是不遗余力,无论演员外形还是现场背景,乃至那次实现绝杀的一传一投,都跟当年的电视转播画面极为接近,让观众身临其境地感受到了燃烧的激情。

当然,《绝杀慕尼黑》毕竟不是一部纪录片,除了追求局部的还原之外,影片也添加了不少艺术虚构的内容,尤其是夸大了苏联男篮在赛前遭遇的种种困难。比如在影片中,这批球员几乎个个是“问题青年”,甚至还有人计划在奥运会期间叛逃国外。而在另一边,影片又把男主角也就是主教练加兰任塑造得过于“高大全”。《绝杀慕尼黑》在俄罗斯上映之后,也遭到了不少片中原型人物家属的指责。

方法论 三板斧教你直取目标

方正宇沪上著名律师、时事评论员

虽然没必要把《绝杀慕尼黑》所展现的一切都当成真实历史,但换个角度来看,加兰任从上任伊始直至最终率队夺冠的过程,倒是展示了一个团队领导者的成功要诀,值得职场人士对此进行借鉴。

加兰任的第一个要诀,是“明确目标”。影片中,加兰任在率领苏联男篮赢得欧洲冠军之后,随即喊出了要在奥运会上击败美国男篮的口号。此言一出,不仅令现场的记者们感到震惊,甚至也让苏联体育主管部门的领导们措手不及,都认为加兰任为球队制定的目标简直是痴人说梦。但实际上,如果没有一个需要努力奋斗才能实现的目标摆在前面,那么整个团队也将失去奋发图强的原动力。加兰任正是通过对目标的尽早明确,把自己和整个团队都置于没有退路的境地,然后才能形成最终实现目标所需要的顽强斗志。可见对于一个团队来说,能否制定出适当的考核目标,往往是决定团队成败与否的关键所在。

加兰任的第二个要诀,是“亲临一线”。面对站在世界最高峰的美国男篮,苏联的男篮球员们其实还存在不少恐惧感。为了打破这种心理障碍,加兰任力排众议把球队带到美国,直接与当地的各支球队进行直接对抗。在对抗过程中,苏联男篮曾经遭遇过一系列失利,甚至在影片中,球员们还直接输给了不知名的美国街球手。然而,也正是依靠与美国篮球队的反复碰撞,让加兰任和球员们逐渐找到了打败对手的方法。同样的道理,在竞争激烈的市场环境下,只有让整个团队亲临一线经受严峻考验,才可能成为笑到最后的赢家。

加兰任的第三个要诀,是“勇于担责”。在加兰任执教苏联男篮的过程中,队内球员不断发生各种状况,而加兰任给出的解决方案,就是由自己承担起大部分的责任。比如对由于近视而影响到比赛判断的球员,他会偷偷递上一副隐形眼镜;对于上级要求严罚和开除的球员,他在自己职权范围内极力进行保护;当球员在美国期间因患重病住院时,他又拿出自己原本为家人筹备的款项支付医疗费。尽管上述情节设计可能有点“用力过度”,但至少让观众意识到,只有领导者愿意挡在下属身前承担责任,才能换来整个团队的倾情付出。在影片的最后,当苏联男篮球员们领到比赛奖金之后,所有人都选择将钱捐给加兰任以帮助其为家人治病,切实验证了“君以国士待我,我必国士报之”的中国古训。

由此可见,苏联男篮的成功看似只取决于偶然的3 秒钟,但在那之前,主教练已将全队带入通往胜利的轨道之中。最终震撼世界的绝杀,更像是一个水到渠成的必然结果,也是对领导者乃至整个团队执行正确思路的应有奖励。