高龄髋部骨折患者接受不同假体关节置换术的治疗效果及安全性分析

2019-08-30陈国清宋景姿施土河

陈国清,宋景姿,施土河

Chen Guo-qing,Song Jing-zi,SHI tu-he

(广东省廉江市人民医院 a.骨关节外科,b.脑卒中科,广东 廉江 524400)

由于高龄患者本身身体机能下降,多并发心脑血管、骨质疏松疾等疾病,导致非手术治疗老年髋部骨折的治疗较为困难[1]。研究发现,髋关节置换术能够显著改善髋部骨折的关节功能,在老年患者中非骨水泥假体关节置换术具有较好的手术效果,可显著提高术后生存率[2]。与骨水泥假体相比,非骨水泥假体植入具有手术时间短的优点,可极大地降低患者手术过程中发生心血管事件的概率,且术后骨长恢复过程中具有更好的固定性[3]。本研究探讨高龄髋部骨折患者采用非骨水泥假体关节置换术的治疗效果及安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2015年8月至2016年6月我院收治的60例高龄髋部骨折患者,纳入标准:①年龄80岁以上,男女不限;②经影像学检查证实为股骨近端骨折;③新鲜骨折,且非股骨近端病理性骨折;④骨折前无严重活动能力障碍、器官功能障碍及精神障碍;⑤签署知情同意书。骨质疏松情况根据X射线片结果由2名主治医师进行判定,其中存在骨质疏松患者23例。髓腔形状均为多不规则,无血管通过,骨小梁之间为大小不规则的相互沟通的骨髓腔。骨折部位:单独左侧髋部骨折2例,单独右侧髋部骨折12例,双侧髋部骨折46例。其中30例行非骨水泥假体关节置换术(关节置换术组),30例行内固定术(内固定术组)。关节置换术组男17例,女13例,年龄(85.3±3.7)岁;股骨颈骨折21例(Garden III型12例,IV型9例),转子间骨折9例(Evans III型7例,V型2例);术前合并严重内科疾病(高血压,冠心病,糖尿病,脑梗塞后遗症,肾功能不全,慢性支气管炎等)18例,其中合并2种及以上7例;内固定术组男19例,女11例,年龄(86.3±2.5)岁;股骨颈骨折19例(Garden I型11例,II型8例),转子间骨折11例(Evans I型7例,III型4例);术前合并严重内科疾病16例,其中合并2种及以上5例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法患者入院后落实各项检查,有合并症者请相关科室医生会诊,加强围术期管理,预防压疮,镇痛。根据患者骨折、全身状况决定手术方案。关节置换术组:术前2 h常规进行感染预防性处理,术前30 min予氨甲环酸10 mg/kg静脉输注,均采用改良后外侧小切口。10例患者实施全髋关节置换术,采用非骨水泥型近端固定型髋臼杯,内衬聚乙烯,将旋后肌群修复;另外20例患者实施半髋关节置换术,采用非骨水泥型近端固定型双极头、股骨柄;内固定术组:19例股骨颈骨折患者取平卧位,实施股骨近端锁定钢板内固定术,患者骨折复位后钻入1枚克氏针,然后置入锁定钢板,在适当位置置入锁定螺钉。11例转子间骨折取平卧位,将患侧臀部垫高15°,然后实施经皮加压钢板内固定术,在大转子处切一个长度3 cm左右的切口,再逐层分离至骨面插入钢板;并于下端切一个2 cm左右的切口,插入持骨钳;固定好钢板后,在透视下将导针于最远端斜行孔钻入股骨颈,依次于股骨头软骨下骨置入两枚股骨颈螺钉及其它皮质骨螺钉。

术后患者早期主动进行双足踝运动,患者实施髋关节置换术术后2 d即可利用助行器下地行走。患者实施内固定术术后3 d可被动的进行下肢运动,术后3周患肢部位进行不负重活动,术后30 d可以开始负重行走。所有患者在术后6个月内每月进行门诊随访。

1.3 观察指标①记录患者术前等待时间、手术时间、输血例数、输血量、住院时间、术后首次下地行走时间及并发症发生情况;②采用视觉模拟评分法(VAS)判定术后患者的早期疼痛状况,再次随访时进行评估。评分标准[4]:疼痛最剧烈(10分);疼痛难忍(7~10分);疼痛尚能忍受,但影响睡眠(4~6分);轻微疼痛可耐受(0~3分);无痛(0分)。③采用Harris评分评估术后6月患者关节功能恢复情况,评分标准[5]:90~100分为优;80~89分为良;70~79分为中;低于70分为差。

1.4 统计学方法应用SPSS 17.0统计软件进行数据分析。计量资料比较采用t检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术情况及住院时间比较两组术前等待时间、手术时间、住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05),关节置换术组输血比例、输血量高于内固定术组(P<0.05)。关节置换术组输血者均为行全髋关节置换术患者,内固定术组5例输血者均为转子间骨折患者。见表1。

表1 两组手术情况及住院时间比较

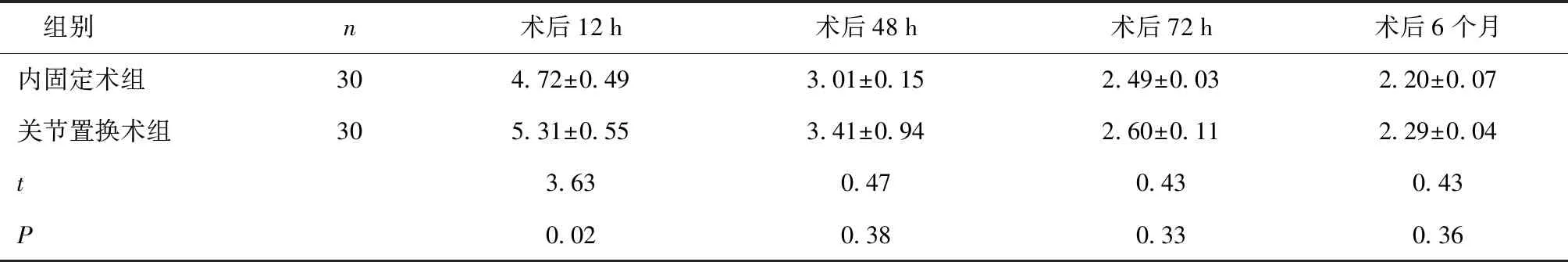

2.2 两组术后VAS评分比较术后12 h关节置换术组VAS评分高于内固定术组(P<0.05);但术后48、72 h及6月两组VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 两组治疗效果比较关节置换术组术后首次下地行走时间短于内固定术组(P<0.05)。两组术后6月Harris评分优良率比较差异无统计学意义(P>0.05)。关节置换术组中1例全髋关节置换术患者因术后出现髋臼杯无菌性松动而需二次手术进行髋关节翻修;内固定术组中4例患者因术后发生骨折不愈合情况而需二次手术。见表3。

表2 两组术后VAS疼痛评分比较 (分)

表3 两组治疗效果比较

2.4 两组术后并发症情况比较两组术后肺部感染、尿路感染、压疮、精神障碍、肺栓塞发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。内固定术组中1例患者术后5 d死于肺栓塞,关节置换术组中无死亡病例,且两组术后6月内均无与感染、脑血管意外等有关的死亡案例发生。见表4。

表4 两组术后并发症情况比较 [n(%)]

3 讨论

一项关于美国髋部骨折发生率的调查显示,目前每年髋部骨折患者数量多达25万人,并预测至2040年将增至50万人,而其中年龄超过65岁的老年人可占到90%[6]。老年髋部骨折患者多合并各种基础疾病,且骨折后很可能发生肺部感染、泌尿系感染、心血管事件等并发症,故对患者的生命安全具有很大的威胁。研究显示,髋部骨折患者并发症发生率为8%~28%,1年内死亡率为14%~36%[7]。目前,手术治疗是老年髋部骨折的首选,在一定程度上降低了保守治疗引起的褥疮、泌尿系感染、呼吸系统感染以及骨折不愈合的发生风险。近些年人工髋关节置换术在多种髋关节疾病治疗中得到越来越多的开展,效果值得肯定。黄云[8]采用骨水泥型人工双动股骨头对51例老年髋部骨折患者进行关节置换术,经2年多的随访,Harris 评分优良率达到 95%。李奇志[9]对112例老年股骨颈骨折患者进行非骨水泥人工全髋关节置换术,结果显示所有患者均Ⅰ期愈合,优良率达到92%。

目前临床上对于骨水泥与非骨水泥假体的优劣并没有明确的结论。部分临床医生认为骨水泥假体可减少假体周围骨折风险[10];另一部分医生则认为骨水泥假体会导致患者术后出现骨水泥植入综合征,可危及患者性命[11]。随着人工关节技术的发展,非骨水泥关节和人体生物学越来越适应。非骨水泥型假体表面多孔,植入初期能提供较大的摩擦力,具有较好的固定性,满足后期骨生长,降低大腿痛的发生概率。非骨水泥型假体也不需要事先调制骨水泥,可节省手术时间。且术后如需假体翻修时,易于取出,降低了对患者骨质的破坏[12]。

关节置换术由于创伤大,故术中、术后出血量较大,患者输血的情况较多。本研究中关节置换术组有16例输血者,多于内固定术组的5例。但有不少措施可降低关节置换术输血的需求,本研究术前静脉使用氨甲环酸,研究表明,这种方法有助于减少款膝关节置换的失血程度以及输血比例,并且不会明显增加心肌梗塞、DVT、肺栓塞等并发症风险[13]。此外,还有使用铁剂、术前自体血储存等方法能够减少术中、术后失血,有利于扩展非骨水泥假体关节置换术的应用前景。

研究表明,老年髋部骨折术前并发症>2种的患者术后1个月内的死亡风险高,其中因并发肺部感染、心力衰竭而引起的死亡率更高[14]。本研究中内固定术组的术后并发症要稍多于关节置换组,这可能是由于内固定术患者卧床时间更长所致。两组术后6个月的死亡率差异不大,这与何爱珊等[15]研究相符。国外报道骨水泥型假体关节置换术后平均住院时间3~5 d[16],而本研究及国内大多数研究均高于这一值,这可能与我国社区医疗服务体系尚未完善,出于对患者安全的考虑,故一般情况下会延长至术后2周出院。

高龄髋部骨折患者的治疗原则是以提高患者生活质量为重,尽量减轻疼痛,减少并发症,早期进行下地活动,要求手术做到创伤小,术时短,失血少。髋关节置换术患者术后早期即可下床活动、发症较少,极少发生二次手术。

综上所述,非骨水泥假体关节置换术可显著改善高龄髋部骨折患者关节功能,减少并发症,让其顺利渡过术后危险期。