椎间孔注射联合冲击波治疗腰椎小关节综合征的分组对照研究

2019-08-29周飞刘凯军肖嘉文王晶

周飞,刘凯军,肖嘉文,王晶

(1.延安大学咸阳医院疼痛科,陕西 咸阳 712000;2.陕西省西安市鄠邑区人民医院骨科,陕西 西安 710000;3.延安大学咸阳医院骨二科,陕西 咸阳 712000)

腰椎小关节综合征(lumbar facet joint syndrome,LFJS)是引起慢性腰腿痛的常见疾病[1]。其治疗方案较多,但其疗效不一[2-3],多数起效缓慢,效果持续时间较短。近年来,我科采用椎间孔注射联合体外冲击波进行治疗LFJS,取得较好疗效,现报告如下。

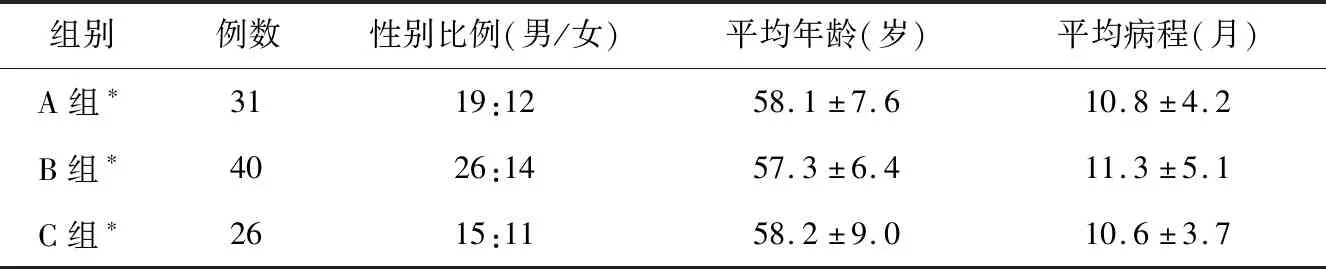

表1 三组LFJS患者的基线资料比较

注:三组间对比,*P>0.05

1 资料与方法

1.1 一般资料

自2015年8月-2017年5月纳入102例LFJS患者,采用随机数字表法将其分为A、B、C三组。其中,A组33例,单纯采用非甾体类抗炎药口服治疗;B组42例,在A组基础上采用体外冲击波治疗;C组27例,在A组基础上予以体外冲击波联合椎间孔注射治疗。本次分组对比研究方案,已报请我院医学伦理委员会批准通过,准予施行。

1.2 治疗方案

1.2.1 口服药物治疗

三组患者均予以非甾体类抗炎药物口服治疗,药物:洛索洛芬钠片;生产厂家:重庆科瑞制药(集团)有限公司;批准文号:国药准字H20052275;规格:60 mg/片;服用方法:早晚各1片,餐后口服。

1.2.2 体外冲击波治疗

在口服药物基础上,B、C两组患者均予以体外冲击波治疗,采用Dornier AR2型电磁式体外冲击波治疗仪(德国)。具体操作:①调节冲击波的治疗参数,聚焦范围在40 mm×10 mm内,脉宽设定为3μs以内,治疗深度为0-40 mm,能量密度0.005-0.320 mJ/mm2,发射频率0.5-20 Hz,压力峰值为50 Mpa以内。②操作方法:首先明确患者腰椎的压痛点部位,并将治疗仪探头置于压痛点,采用自动对焦结合生物反馈方法使冲击波作用于压痛区域。③治疗周期:施治2次/周,连续治疗3周。

1.2.3 椎间孔注射

C组在上述疗法基础上,予以椎间孔注射治疗。患者俯卧,经C臂机透视进行椎间孔的皮肤投影定位并标记,穿刺针经皮肤向椎间孔上方、椎弓根下方与椎弓峡部下外侧进针。针尖首先处于椎弓峡部下外侧缘,待触及骨质时标记其深度,结合其侧位透视情况,调整针尖至椎间孔上方位置,患者此时可出现根性痛。针尖抵达目标位置后,回抽确认无血和脑脊液,注入造影剂,而后注入复合阻滞药液1-2 ml(包括0.25%利多卡因及复方倍他米松)。椎间孔注射治疗为1次/周,连续治疗3周。

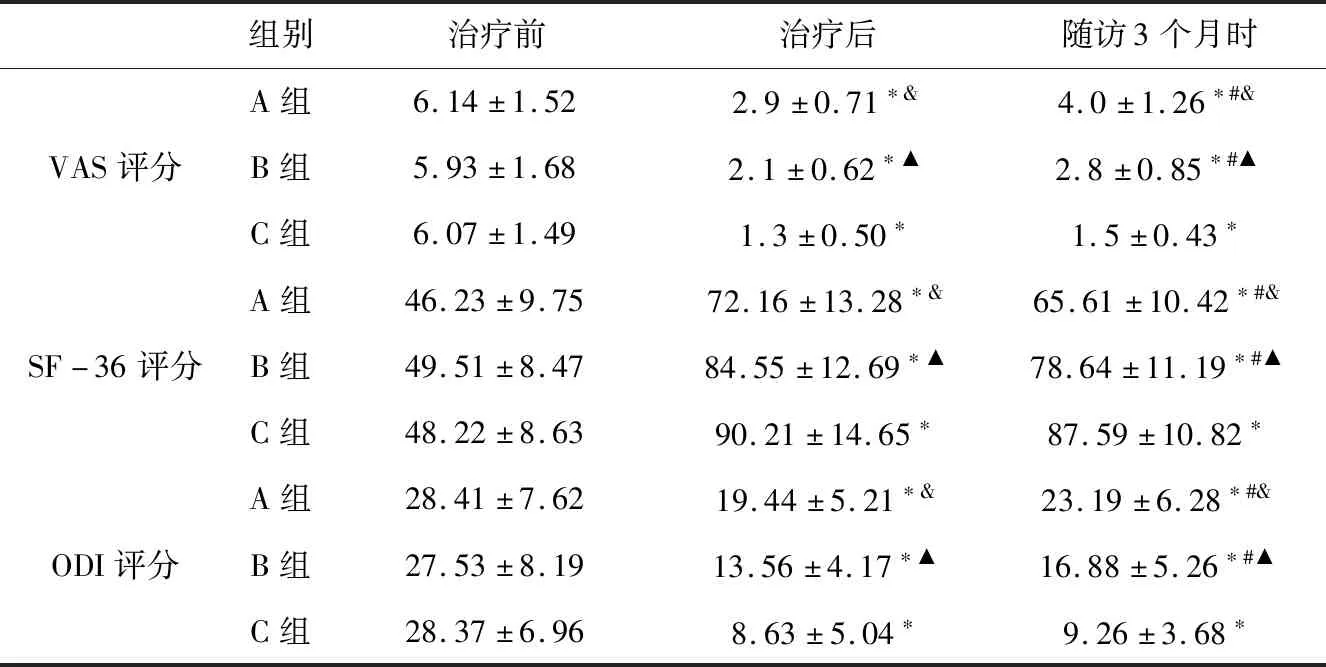

1.3 疗效观察

分别于3组患者治疗前、治疗后和治疗后3个月时,进行疗效对比:①疼痛视觉模拟评分(VAS);②生活质量评分,采用SF-36量表评价;③功能改善情况,采用Oswestry功能障碍指数(ODI)评价;④症状复发情况。

1.4 数据分析

所有数据均采用SPSS 21.0统计学软件处理,其中计数资料采用“例(%)”的形式表示,组间对比采用卡方检验;计量资料采用(均数±标准差)表示,组间两两对比采用独立样本t检验,治疗前后对比采用配对样本t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料比较

102例LFJS患者在研究过程中,其中5例因中途脱落或失访等原因,被剔除研究之外。最终共97例纳入分组对比,包括A组31例, B组40例, C组26例。统计三组患者的基线资料,组间差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 各项评分对比

与治疗前相比,三组治疗后的VAS评分、ODI评分均显著下降,SF-36评分均显著升高(P<0.05);但随访3个月时,A、B两组与治疗后相比,VAS评分、ODI评分均有一定程度的升高,SF-36评分均有一定程度的降低(P<0.05)。组间相比,治疗后和随访3个月时,VAS评分和ODI评分均为A组>B组>C组,SF-36评分均为A组 治疗后随访3个月时,A组复发率为32.26%(10/31),B组为15.00%(6/40),C组仅为3.85%(1/25)。组间复发率对比,A组>B组>C组,差异有统计学意义(x2=8.198;P=0.017<0.05)。 表2 三组LFJS患者治疗前后的各项评分评分比较 注:与组内治疗前比较,*P<0.05;与组内治疗后比较,#P<0.05。A组与B、C组比较,&P<0.05;B组与C组比较,▲P<0.05 体外冲击波疗法属于物理治疗范畴,属于非侵入性的无创治疗技术,在慢性疼痛性疾病的临床中应用广泛,如跟痛症、网球肘、肩周炎等,均取得较好疗效。本研究将之应用于B、C组患者LFJS治疗中,其疗效均显著优于单纯服用非甾体抗炎药的A组患者,说明该疗法对LFJS亦有良好疗效。电磁式冲击波,是通过高压线圈放电形成强大的脉冲电磁场,再于水槽中激发冲击波,其优点是能量的输出比较恒定,且焦距长,功能稳定。在治疗时,冲击波可通过应力和空化作用,对患处施加作用力,促进局部的血液循环和新陈代谢,并改善微环境,从而促进损伤修复过程[4]。同时,冲击波还可抑制神经末梢递质的释放,并促进疼痛介质被及时代谢清除,从而降低肢体的痛感[5]。本研究中,B、C两组患者治疗后的疼痛VAS评分、ODI功能障碍指数均得到更佳的改善效果,亦证实了体外冲击波疗法的上述作用。 椎间孔注射属于阻滞疗法的范畴,通过将0.25%利多卡因及复方倍他米松药液注入椎间孔内,直接作用于通过椎间孔的脊神经、背根神经节等结构,其中,利多卡因可起到短期镇痛效果,而复方倍他米松则可显著抑制局部的炎性反应,减少炎性介质释放,抑制神经末梢的炎性递质分泌,促进其神经功能康复[6],从而改善神经支配区域的皮肤、肌肉症状,缓解腰腿疼痛。LFJS患者由于小关节的长期慢性病变,可导致局部炎性介质释放并刺激周围的神经末梢,引起腰痛和下肢痛,体外冲击波虽然可改善局部微环境,但对炎性反应并无明显作用,将冲击波与椎间孔注射联合治疗,既可通过物理治疗促进血液循环、改善微环境,促进损伤修复,还可通过阻滞药物抑制炎性反应,达到了良好的协同效果,且远期疗效稳定,复发率明显降低,值得临床参考借鉴。2.3 症状复发情况

3 讨论