中国工业碳排放的因素分解与脱钩效应

2019-08-28马晓君陈瑞敏董碧滢牛雪琪

马晓君,陈瑞敏,董碧滢,牛雪琪

中国工业碳排放的因素分解与脱钩效应

马晓君*,陈瑞敏,董碧滢,牛雪琪

(东北财经大学统计学院,辽宁 大连 116025)

采用广义迪氏指数分解法(GDIM)分析2000~2016年中国工业碳排放的驱动因素,并在此基础上,创新性地结合DPSIR框架构建脱钩努力模型测度工业碳排放的脱钩效应.研究结果表明:产出规模效应、技术进步效应、能源消费规模效应和人均碳排放效应是导致工业碳排放增加的主要因素,而产出碳强度效应与技术进步碳强度效应是减少工业碳排放的关键因素;工业碳排放的脱钩效应呈“未脱钩~弱脱钩~强脱钩”的阶段性特点;产出碳强度效应与技术进步碳强度效应是工业碳排放实现强脱钩的决定性因素,同时更需要调整能源结构、降低能源强度与碳排放强度来实现工业碳排放强脱钩.

工业;碳排放;广义迪氏指数分解法;脱钩努力模型

当前世界各国均在采取各项措施降低二氧化碳排放来应对气候变化及其影响,中国承诺2030年单位GDP的二氧化碳排放比2005年下降60%~65%.其中,工业部门在实现碳减排目标的过程中居于决定性地位.因此研究中国工业碳排放的驱动因素与脱钩效应,制定相应减排政策与措施,对中国总体实现低碳目标至关重要.

目前关于碳排放影响因素的研究较多,但对影响因素的分解方法多采用结构分解法(SDA)和指数分解法.其中对数平均迪氏指数分解法(LMDI)最为常见[1-8].随着学术界对指数分解法的深入研究, LMDI分解法的不足也逐渐显露出来.Vaninsky[9]指出包括LMDI在内的现有指数分解法均是以Kaya[10]恒等式为基础,将目标变量分解成多个影响因素乘积的形式,使得各因素在形式上存在相互依赖性,而因素的选取又决定了分解结果,针对同一目标变量选取不同影响因素进行分解时,可能会得出相悖的结论.此外,现有指数分解法只能分析一个绝对因素对碳排放的影响,无法衡量其他绝对因素与分解过程中可能隐含因素的影响,使得分解结果不可靠.在此基础上,Vaninsky提出一种新的指数分解方法,即广义迪氏指数分解法(GDIM),它克服了现有指数分解法的不足,能够更加全面准确地分析中国工业碳排放的影响因素.目前对该方法的运用较少, Shao等[11]、Wang等[12]和Zhu等[13]采用GDIM分别研究了中国采矿业、交通运输业和电力行业碳排放的影响因素,得出产出规模是导致碳排放增加的首要因素,产出碳强度是减少碳排放的关键因素;邵帅等[14]和李治国等[15]先后考虑了投资因素对中国和山东省制造业碳排放的影响,发现投资规模促进制造业碳排放增加,投资碳强度与产出碳强度引致碳排放减少;闫庆友等[16]运用GDIM对京津冀地区碳排放影响因素进行分解分析.在有关脱钩分析的研究中,王崇梅[17]和Román[18]利用脱钩弹性指数分别对中国和哥伦比亚能源消耗与经济增长的关联进行实证研究;Wu[19]、彭佳雯[20]、Freitas等[21]、Grand[22]和Roinioti等[23]通过构建经济与碳排放脱钩模型,分别探讨了世界、中国、巴西、阿根廷和希腊经济增长与碳排放的脱钩关系及程度;张娣[24]和刘惠敏[25]分别研究了中国苏北地区和东部地区经济增长与能源消耗的脱钩关系;徐盈之等[26]和贺爱忠等[27]通过基于DPSIR 框架构建脱钩努力指数模型分别对中国制造业和流通业碳排放的脱钩效应进行分析.

尽管现有文献对碳排放的研究视角日趋多样化,且研究方法逐渐完善,但是仍存在一些不足:(1)因素分解方法欠缺.大多数文献侧重于使用LMDI分解法,但该方法使得各元素在形式上相互依赖,且仅考虑了单个绝对因素的影响,未考虑其他绝对因素与潜在因素的影响,使得分解结果不准确.(2)脱钩效应分析不深入.单纯地使用Tapio指数研究工业碳排放的脱钩状态,未能深入分析各因素的脱钩效应以及各因素在脱钩效应中的贡献.(3)因素选取片面.在对碳排放进行因素分解时,由于所选分解方法固有的局限性,迫使因素选取不够全面.虽然部分研究扩展了Kaya恒等式,考虑了更多的影响因素,但其只是增加了相对因素的影响,其他绝对因素仍未被单独考虑在内.

基于研究现状,本文的改进和创新如下:(1)在研究方法上,首次使用广义迪氏指数分解法(GDIM)分析中国工业碳排放的驱动因素.GDIM不仅考虑了各因素间的依赖性,同时兼顾到其他绝对因素与潜在因素对碳排放的影响.(2)在脱钩效应分析上,本文在GDIM的基础上,基于DPSIR框架构建脱钩努力模型,分析政府减排努力的实际脱钩效果以及各因素在脱钩中的作用,全面反映当前工业碳排放的脱钩情况,为工业碳排放实现强脱钩指明方向.(3)在因素选取上,充分考虑能源消费规模、碳排放强度和技术进步等10个关键性因素,同时测度了各个绝对因素的影响,将所有绝对因素和相对因素进行同时研究,使得分析结果更加准确可靠.

1 研究方法与数据说明

1.1 中国工业碳排放的估算方法

二氧化碳排放主要来源于化石燃料燃烧,世界上二氧化碳排放量多是通过化石能源消费进行推算.因此,本文以原煤、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气8种能源为基准估算中国工业部门的CO2排放量.

根据IPCC(2006)制定的国家温室气体清单指南第二卷(能源卷)第六章提供的参考方法和参数,与中国已公布的相关参数相结合估算二氧化碳排放量.二氧化碳排放量是各种能源消费导致的二氧化碳排放量的总加,具体公式如下:

式中:=1,2,…,8,表示能源种类;表示二氧化碳排放量,万t标准煤;E为第种能源消费量,万t或m3; CV为第种能源平均低位发热值,KJ/kg或KJ/m3; CCF为第种能源碳含量,表示单位热量的含碳水平,kg/106kj;COF为第种能源碳氧化因子,即能源燃烧时的碳氧化率,%;44/12表示二氧化碳与碳分子量之比.

CV主要来源于《中国能源统计年鉴2017》附录4,CCF来源于IPCC,COF来源于《中国温室气体清单研究》,其他能源消耗数据来源于《中国统计年鉴》与《中国能源统计年鉴》.

1.2 工业碳排放驱动因素分解方法—GDIM

GDIM主要是通过Kaya恒等式的变形建立多维因素分解模型,揭示碳排放变化的动因.基于GDIM的基本原理,工业碳排放及其相关影响因素的表达式如下:

CO2=(CO2/GDP)´GDP=(CO2/)´

=(CO2/)´=(CO2/)´(2)

GDP/=(CO2/)/(CO2/GDP) (3)

/GDP=(CO2/GDP)/(CO2/) (4)

为将上述公式简便化, 令=CO2,1=GDP,2= CO2/GDP,3=,4=CO2/,5=,6=CO2/,7=,8=CO2/,9=GDP/,10=/GDP.式中:CO2表示工业碳排放,万t;GDP表示工业增加值,亿元;CO2/GDP表示产出碳强度,t/万元;表示工业能源消费,万t标准煤;CO2/表示能源消费碳强度,t/t标准煤;表示人口规模,万人;CO2/表示人均碳排放,t/人;表示工业技术进步,亿元;CO2/表示技术进步碳强度,t/万元;GDP/表示人均工业增加值,万元/人;/GDP表示能源强度,t标准煤/万元.因此,公式(2)~(4)可以表示为:

=12=34=56=78(5)

9=6/2(6)

10=2/4(7)

为进一步运用GDIM方法,现将式(5)~(7)转换成如下公式:

=12(8)

12-34=0(9)

12-56=0(10)

12-78=0(11)

1-59=0(12)

3-110=0(13)

对于因素,用函数()表示其对碳排放变化的贡献,由公式(9)~(13)构造一个由各影响因素组成的雅可比矩阵Φ:

根据GDIM方法可知,工业碳排放变化量∆可以被分解为各影响因素贡献之和,具体见下式:

式中:表示时间跨度∆=(210 0 0 0 0 0 0 0);表示单位矩阵;“+”表示广义逆矩阵;若雅可比矩阵Ф中列向量线性无关,则Ф+=(ФФ)-1Ф.

依据式(15),本文将工业碳排放的变化分解为10种因素的总和: ∆C1,∆C2,∆C3,∆C4,∆C5, ∆C6,∆C7,∆C8,∆C9,∆C10.其中:4个绝对影响因素∆C1,∆C3,∆C5和∆C7分别表示产出规模变化、能源消费规模变化、人口规模变化和技术进步变化对工业碳排放变化的影响;在相对影响因素中,∆C2, ∆C4,∆C6,∆C8,∆C9和∆C10分别表示工业发展的低碳程度(碳生产率)变化、工业能源消费碳强度(能源结构)变化、人均碳排放变化、工业技术进步碳强度变化、人均工业增加值变化和能源强度变化对工业碳排放变化的影响.

本文以2000~2016年中国工业部门数据为研究对象,分析工业碳排放的驱动因素与脱钩效应.其中中国工业增加值和总人口数来源于《中国统计年鉴》,为消除市场价格的影响,以2000年为基期进行价格平减;工业能源消费数据来源于《中国能源统计年鉴》;工业技术进步指标选取参考文献[28],并以“0.55*消费价格指数+0.45*固定资产投资价格指数”[29]折算为2000年不变价格,数据来源于《中国科技统计年鉴》.

1.3 脱钩效应分析—构建脱钩努力模型

GDIM主要用于研究工业碳排放变化的驱动因素,但此方法仅限于从表面上分析工业碳排放的情况,难以衡量政府节能减排努力所导致碳排放变化的实际效果.因此,本文在GDIM的基础上,构建了工业碳排放脱钩努力模型.脱钩理论常被用于衡量经济增长与物质消耗投入及生态环境保护不同步变化的关系,这种不同步关系主要源自于经济增长驱动力作用下,政府基于环境成本压力的反应.其理论基础是1993年经济合作与发展组织(OECD)提出的DPSIR框架~驱动力、压力、状态、影响和反应.其中,“驱动力”是指对环境造成破坏的根本动力和潜在原因,是一种经济驱动因子;“压力”是指人类活动对环境造成的直接影响,如本文的二氧化碳排放;“状态”是指环境在压力因子作用下所处的状态,如气候变化状况;“影响”是指研究主体在所处状态下对人类及社会发展的影响;“反应”是指人类为限制环境恶化实现可持续发展所作出的努力或积极政策[26-27].

在本文中,政府节能减排努力是直接或者间接减少碳排放所采取的政策或措施,具体是降低能源强度、提高能源利用效率、调整能源结构和提高低碳技术发展水平等.因此,依据GDIM分解结果,政府的减排努力()可以间接表示为:

∆=∆tot-∆=∆tot-∆C1=∆C2+∆C3+∆C4+

∆C5+∆C6+∆C7+∆C8+∆C9+∆C10(16)

由式(16)可知,产出规模效应∆(∆C1)与政府减排努力∆呈负相关关系. ∆表示人类为限制碳排放所采取的政策或措施,可以理解为“反应”因子, ∆表示碳排放的经济驱动因子, ∆tot表示环境的直接压力因子.根据上述分析与DPSIR框架的原理,本文在分解模型的基础上构建了如下脱钩努力模型:

t=/(17)

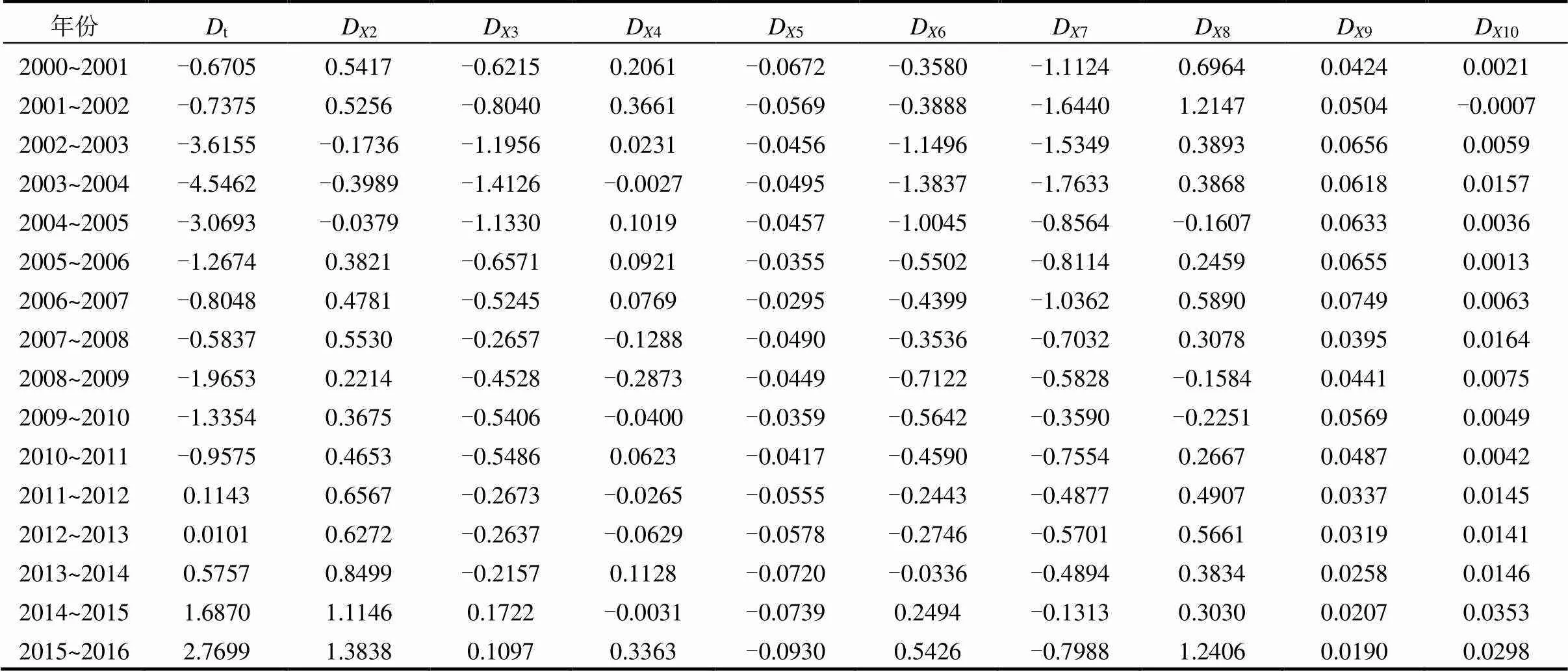

式中:t表示碳排放的总脱钩效应.当t³1时,表示强脱钩效应;当0 t=∆tot-∆C1=(∆C2+∆C3+∆C4+∆C5+∆C6+ ∆C7+∆C8+∆C9+∆C10)/∆(18) =D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10 式中:D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9与D10分别表示产出碳强度、能源消费规模、能源碳强度、人口规模、人均碳排放、技术进步、技术进步碳强度、人均增加值与能源强度的脱钩效应. 2.1.1 工业碳排放驱动因素的阶段性分析 本文基于GDIM方法,利用R语言对2000~2016年中国工业碳排放的驱动因素进行分解,得出产出规模效应(GDP),能源消费规模效应(),人口规模效应(),技术进步效应(),产出碳强度效应(CO2/GDP),能源消费碳强度效应(CO2/),人均碳排放效应(CO2/),技术进步碳强度效应(CO2/),人均增加值效应(GDP/),能源强度效应(/GDP)和总效应(CO2).为了便于分析,将研究时间2000~2016年划分为3个阶段:2000~2005年、2005~2010年与2010~2016年,根据公式(10)和(15)计算得出因素分解结果,如图1所示. 通过图1可以看出,2000~2016年,产出规模效应、能源消费规模效应、人口规模效应、技术进步效应和人均碳排放效应对工业碳排放变化起正向驱动作用,产出碳强度效应、技术进步碳强度效应、人均增加值效应和能源强度效应起负向驱动作用,能源消费碳强度效应的正负驱动作用均有出现. 在工业碳排放变化的正向驱动因素中,产出规模的驱动效应从2000~2005年的3.96亿t增加到2005~2010年的6.84亿t,再减少到2010~2016年的6.03亿t,其驱动作用在后2个时间段内均是最强的,这意味着中国目前经济增长方式对能源需求的刚性较大,如果此时实行强制性减排政策势必会以牺牲工业经济发展为代价.能源消费规模的正向驱动作用不断减弱,由2000~2005年的3.63亿t降低到2005~2010年的2.88亿t再到2010~2016年的1.12亿t,分别下降了20.78%与61.14%,主要是由于中国在“十一五”规划中首次提出“节能减排”作为约束性指标,赋予节能减排重大战略决策地位,以及在“十二五”时期由于工业化进程加快和消费结构升级,中国经济发展面临的能源消费瓶颈约束更加突出,中国政府提出了加快转变能源发展方式、合理控制能源消费总量的发展战略,工业部门也相应地制定了节能减排措施,减少工业能源消费.人口规模效应的正向驱动作用最弱,其原因可能在于中国人口规模不断扩大以及城市化进程加快,带动工业等行业的经济发展,增加能源消费,导致工业碳排放增加.技术进步效应对工业碳排放起正向驱动作用,这主要是由于技术进步减少碳排放的程度尚不足以抵消技术进步推动经济增长带来的碳排放增加,最终导致碳排放量的增加.这一结论与申萌[30]、金培振[31]的研究结论基本一致.因此,为了实现经济增长与碳排放减少的双重目标,未来中国工业部门应加快工业技术升级,鼓励高新技术产业发展,引进以节能减排为导向的低碳技术,同时加大力度降低技术进步碳强度.人均碳排放效应对工业碳排放变化起正向驱动作用,但其驱动作用有较大的波动,从2000~2005年的3.66亿t增加到2005~2010年的3.62亿t,然后迅速降至2010~2016年的0.58亿t,较2005~2010年相比下降了83.93%.这主要是由于2011年中国政府在“十二五”规划纲要中明确提出低碳目标,同时不断增强对节能减排的重视程度,逐渐完善节能减排激励约束机制,低碳概念深入民心,全民节能减排意识不断提高,从而导致人均碳排放效应的正向驱动作用减弱. 在工业碳排放变化的负向驱动因素中,产出碳强度效应的促降作用最强,且其作用逐渐增强,从2000~2005年的0.22亿t增加到2005~2010年1.94亿t再到2010~2016年的3.59亿t,这可归因于中国政府在十一五时期做出承诺,争取到2020年实现碳强度降低40%~45%的目标,而在2017年中国碳强度比2005年下降约46%,已经超额完成2020年碳强度目标.因此,随着碳生产率的提高与工业低碳型经济发展模式,预计未来产出碳强度效应的驱动作用将进一步增强.技术进步碳强度效应的负向驱动作用仅次于产出碳强度效应,由从2000~2005年的1.43亿t减少到2005~2010年1.03亿t,再迅速增至2010~2016年的2.48亿t,增长幅度最大,为139%,这主要是随着应对气候变化措施的落实,技术进步将更多地偏向于节能减排,加大减排技术的研发与创新投入,从而引导技术进步朝着有利于资源节约、环境保护及其与社会、经济、环境3E系统之间的良性循环方向协调发展,技术进步对减排的影响也逐渐凸显,因此技术进步碳强度效应对二氧化碳减少的影响效应相对更大.人均增加值效应驱动工业碳排放减少,这个结果看似不符合常理. Vaninsky[9]指出人均增加值是一个相对量指标,是两个绝对量指标工业增加值与人口规模之比,这两个指标的变化将会影响它们各自的碳化,而这种碳化很可能是不同步的;其次是工业人均增加值与其他若干个指标相关联,通过式(8)~(13)的计算作用于所有指标,同时以这种方式将其自身变化分配到其他指标中,而在计算对碳排放变化的影响中,只有其自身变化的一部分被计入在内,其余部分被计入到其他指标的影响中.因此,人均增加值的这种互联性质使得其可能表现为负向驱动作用.人均增加值的促降作用暗示着人们福利的动力滞后于国家工业经济的发展.在2000~2005年与2005~2010年两个时间段内,能源强度效应的作用最弱,仅占1.1%,但在2010~2016年已增加到0.35亿t,相当于2000~2005年的17.5倍,这是由于中国首次在“十一五”规划中明确提出“能源强度”这一约束指标,并在不同时期制定了能源强度下降目标,促使工业企业转型,提高能源利用效率,减排效果显著,可以预期在未来一段时间内降低能源强度是节能减排的重要举措. 能源消费碳强度效应的驱动作用是双向的,在2005~2010年增加碳排放0.20亿t,在2000~2005年和2010~2016年促使碳排放减少0.42亿t和0.33亿t.表明在2005~2010年中国再次出现重工业化倾向与粗放型经济增长,而在2010~2016年中国能源结构低碳化调整,同时提出能源结构低碳目标,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内,石油比重为剩下的13%.因此,调整能源结构、降低能源消费碳强度对工业实现节能减排目标至关重要. 2.1.2 工业碳排放驱动因素的累积贡献分析 为了更加全面地分析各驱动因素对工业碳排放变化的动态影响,本文以2000年为基期,计算了各驱动因素的累积贡献值,结果如图2所示. 由图2可知,2000~2014年工业碳排放量不断增加,但增速减缓,2014年是碳排放量的极大值点,为29.96亿t,年均增长率为32.66%,而在2014年后开始出现下降的趋势,2015年与2016年碳排放累积量分别下降了1.8%和4.4%.这说明节能减排政策卓有成效,其主要由于中国在“十二五”以来,淘汰落后产能、推广先进节能减排技术、实施减排技改项目、加大投资对太阳能、风能以及水电等清洁能源的开发、提高工业能源效率和能源利用率,在保持工业经济增长的情况下,减少能源消费和二氧化碳排放.如中国在2014年的可再生能源投资领先全球,895亿美元的规模相当于全球清洁能源投资的三分之一.因此,加快工业经济低碳转型和能源低碳转型,加大低碳技术创新,落实节能减排政策,开发清洁能源,将是中国工业碳排放减少的关键举措. 图2 工业碳排放驱动因素的累积贡献 从各驱动因素的累积贡献可以看出,产出规模效应的驱动作用最强,占总贡献的51.64%,其次是技术进步效应,然后是能源消费规模效应与人均碳排放效应,再次是产出碳强度效应和技术进步碳强度效应.其中产出规模效应起正向驱动作用,从2001年的0.46亿t增加到2016年的14.53亿t,年均增长率为25.88%;技术进步效应促进工业碳排放增加,但其边际驱动增量递减, 2001~2016年的年均增长率为23.43%;能源消费规模效应与人均碳排放效应同样对工业碳排放变化起正向驱动作用,促进碳排放增加,并且两者的增长趋势相同,年均增长率分别为24.53%和28.01%.在碳排放负向驱动作用中,产出碳强度效应和技术进步碳强度效应是促进碳排放减少的关键因素,产出碳强度效应的驱动作用在2002~ 2005年明显下降,年均增长率为43.24%,于2005年之后开始稳步增长,年均增长率为29.34%;技术进步碳强度效应的促降作用逐渐增强,年均增长率为20.02%.人口规模的促增作用和人均增加值的负向驱动作用均不显著,分别引致碳排放累积变化0.73亿t与0.70亿t;能源消费碳强度效应的负向驱动作用起伏波动,2007年为累积碳排放最多的转折点,为0.60亿t,自2015年后开始大幅度回升,2016年累积碳排放0.47亿t是2015年的2.09倍;能源强度效应的负向驱动作用相对最弱,至2016年累积减少碳排放0.15亿t,约占碳排放累积总量的1%,这主要是由于中国能源结构单一以及可替代的低碳型能源发展缓慢. 以上分析结果表明,中国通过调整能源结构、降低产出碳排放强度和技术进步碳强度、提高经济增长质量以及降低能源强度等方式落实节能减排政策卓有成效,但远未达到预期的减排目标,说明中国工业部门碳减排之路任重道远.由于中国是发展中国家,把发展作为执政兴国的第一要务,目前正处于工业化、城镇化快速发展阶段,能源消耗巨大,如果实施以牺牲经济增长为代价的强制减排措施并不符合中国当前的国情.因此,未来中国应加快推动经济低碳转型和能源低碳转型,就工业而言,其具体的碳减排措施应着重于调整能源消费结构、降低能源强度、加大低碳技术创新与推广应用、提高能源利用效率、开发与使用清洁能源等,争取早日实现中国工业碳减排的长远目标. 通过构建脱钩努力模型分析工业经济增长与减排双赢的实际情况以及中国政府落实减排政策的实际效果,如表1所示.中国工业碳排放的脱钩效应呈现出“未脱钩~弱脱钩~强脱钩”的阶段性特点.其中2000~2011年表现为未脱钩效应,2011~ 2014年表现为弱脱钩效应,2014~2016年表现为强脱钩效应. 2.2.1 未脱钩效应分析 2000~2011年工业碳排放表现未脱钩效应,而这种效应呈先减弱后增强再减弱再增强的“W”型阶梯增长.2000~2004年未脱钩效应逐年下降,2004~2005年后未脱钩效应不断增长,而在2008~2009年未脱钩效应开始突然下降,在2009~2010年后未脱钩效应又回弹为逐年增强,出现这种现象的原因可能在于:2000~2004年中国经济增长的方式还处于由粗放低效型向集约高效型转变的初级阶段,经济增长的同时必定会消耗能源排放二氧化碳,而工业经济增长的方式又多是“高能耗、高污染、低效率”的粗放型增长,因此会导致碳排放的增加;2004年以后国家开始关注经济增长所带来的负面效应,出台了多项政策法规,如2004年和2005年出台的《节能中长期专项规划》与《可再生能源法》,以及2006年首次提出建设“资源节约型和环境友好型”社会,这些法规的实施促使工业碳排放的减少,引致未脱钩效应不断上升;从脱钩努力指数值来看,2008年的脱钩努力指数值出现拐点,这主要是受2007年底美国金融危机影响,经济形势严峻,作为中国国民经济主导行业的工业在所难免,中国政府于2008年末出台四万亿经济刺激计划,推动工业经济复苏和经济增长,而在国家出台的经济刺激计划下,工业很可能出现盲目的粗放型经济增长和经济结构不合理,导致未脱钩效应下降;随后由于经济逐渐复苏,同时又受制于国家节能减排政策,低碳化技术与清洁能源的开发与利用,煤炭等化石能源消耗减少,工业碳排放脱钩效应相应逐渐上升. 表1 2000~2016年中国工业碳排放的脱钩效应 2.2.2 脱钩效应分析 从2008~2009年后未脱钩效应逐年增强,2011~2012年开始出现脱钩效应.其中2011~2014年呈“√”型增长的弱脱钩效应, 2014~2016年呈递增型增长的强脱钩效应,这是由于“十一五”时期,国家把降低能源强度和减少主要污染物排放量作为国民经济和社会发展的约束性指标,把节能减排作为调整经济结构、加快转变经济发展方式的重要抓手和突破口,“十一五”时期节能减排工作取得了显著成效.中国政府认识到实施节能减排政策的效果较好,在“十二五”和“十三五”时期中国政府更大力度地实施节能减排政策,“十二五”时期的节能减排目标是到2015年全国万元GDP能耗下降到0.869t标准煤,比2010年下降16%(比2005年下降32%),实际在“十二五”时期,全国单位GDP能耗降低了18.4%,超额完成节能减排预定目标;“十三五”时期的节能减排目标是到2020年,全国万元GDP能耗比2015年下降15%,单位GDP二氧化碳排放降低18%.目前中国工业部门加快产业结构优化升级,减少能源消费,支持低碳技术创新与推广,减少资源性、高耗能、高排放产业,同时严格按照国家规划的要求,结合实际制定具体实施方案,明确目标责任,狠抓贯彻落实,强化考核问责,确保实现节能减排目标和碳排放强脱钩. 从各驱动因素的脱钩贡献得出,技术进步效应对总脱钩贡献最大,占总贡献的91.68%,阻碍工业碳排放实现脱钩;其次是能源消费规模效应与人均碳排放效应对总脱钩效应的抑制作用,分别占总贡献的49.48%与45.91%,且两者脱钩努力指数与工业总脱钩努力指数的变动趋势相一致,即减少能源消费与人均碳排放是实现脱钩效应的重要途径.产出碳强度效应与技术进步碳强度效应均促进工业碳排放实现脱钩效应,分别占总贡献的43.81%与42.41%,对实现工业碳排放的强脱钩效应起着决定性作用,因此,工业部门应加大力度降低产出碳强度以及加大投入以节能减排为导向的低碳技术进步.能源消费碳强度效应的脱钩贡献比例为0.12%,且呈波动状态,时而促进时而抑制碳排放实现脱钩,这主要是由于当前中国工业经济快速发展,仍是以消耗高碳能源为主,新清洁能源供不应求;人口规模效应、人均增加值效应与能源强度效应的脱钩贡献较小,前者阻碍工业实现脱钩效应,后两者驱动工业实现脱钩效应,人口规模效应的微上升抑制作用反映出随着中国人口规模的不断增加,人们的生活消费需求与就业需求也相应增加,而这些都与工业息息相关,均直接或间接阻碍着工业实现强脱钩,而人均增加值效应因其特殊性促进工业实现脱钩,同时能源强度的微弱促进脱钩作用也暗示着中国应加快调整能源强度,减少对化石能源的消耗,加大对清洁能源的使用与低碳化技术的投入使用,为环境改善、应对全球气候变化作出应有的贡献. 3.1 通过分析工业碳排放变化的驱动因素可知,产出规模效应的正向驱动作用最强,其次是技术进步效应、能源消费规模效应和人均碳排放效应的正向驱动作用;而产出碳强度效应是驱动工业碳排放减少的首要因素,随之是技术进步碳强度效应与人均增加值效应的负向驱动作用;其他因素的驱动作用均较弱,其中人口规模效应促进工业碳排放的增加,而能源强度效应与能源消费碳强度效应减少工业碳排放,且减排趋势逐渐增强,碳减排潜力巨大. 3.2 在工业碳排放各驱动因素的累积贡献中发现,工业碳排放的累积量不断增加,但累积增速减缓, 2014年为极大值点,达到29.96亿t.产出规模效应的累积贡献最大,占碳排放总量的51.64%,技术进步效应的贡献次之,为42.46%,随后是能源消费规模效应与人均碳排放效应.在碳排放负向驱动累积贡献中,产出碳强度效应与技术进步碳强度效应是碳排放减少的决定性因素. 3.3 在工业碳排放脱钩效应分析中得知,中国工业碳排放的脱钩效应呈现出“未脱钩~弱脱钩~强脱钩”的阶段性特点.2000~2011年间工业碳排放呈“W”型阶梯增长的未脱钩效应,2011~2014年间呈“√”型增长的弱脱钩效应,2014~2016呈递增型增长的强脱钩效应.技术进步效应、能源消费规模效应与人均碳排放效应阻碍工业碳排放实现脱钩,产出碳强度效应与技术进步碳强度效应促进工业碳排放实现脱钩,人口规模效应、能源消费碳强度效应、人均增加值效应与能源强度效应对总脱钩的贡献较小. [1] Malla S. CO2emissions from electricity generation in seven Asia- Pacific and North American countries: A decomposition analysis [J]. Energy Policy, 2009,37(1):1-9. [2] 王 锋,吴丽华,杨 超.中国经济发展中碳排放增长的驱动因素研究[J]. 经济研究, 2010,45(2):123-136. Wang Feng, Wu Li-hua, YANG Chao. Driving factors for growth of carbon dioxide emissions during economic development in China [J]. Economic Research Journal, 2010,45(2):123-136. [3] 范 丹.中国能源消费碳排放变化的驱动因素研究——基于LMDI-PDA分解法[J]. 中国环境科学, 2013,33(9):1705-1713. Fan Dan.Driving factors of carbon emissions from energy consumption in China- based on LMDI-PDA method [J]. China Environmental Science, 2013,33(9):1705-1713. [4] 孟彦菊,成蓉华,黑韶敏.碳排放的结构影响与效应分解 [J]. 统计研究, 2013,30(4):76-83. Meng Yan-ju, Cheng Rong-hua, Hei Shao-min. Structure influence and effect decomposition of cardon emissions [J]. Statistical Research, 2013,30(4):76-83. [5] González P F, Landajo M, Presno M J. Tracking European Union CO2emissions through LMDI (logarithmic-mean Divisia index) decomposition. The activity revaluation approach [J]. Energy, 2014,73(7):741-750. [6] Cansino J M, Sánchez-Braza A, Rodríguez-Arévalo M L. Driving forces of Spain’s CO2emissions: A LMDI decomposition approach [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015,48:749-759. [7] 马晓君,董碧滢,于渊博,等.东北三省能源消费碳排放测度及影响因素 [J]. 中国环境科学, 2018,38(8):3170-3179. Ma Xiao-jun, Dong Bi-ying, Yu Yuan-bo, et al. Measurement of carbon emissions from energy consumption in three northeastern provinces and its driving factors [J]. China Environmental Science, 2018,38(8):3170-3179. [8] 范建双,周 琳.中国城乡居民生活消费碳排放变化的比较研究[J]. 中国环境科学, 2018,38(11):4369-4383. Fan Jian-shuang, Zhou Lin. A comparative study on the changes of residential living consumption carbon emissions in urban and rural China [J]. China Environmental Science, 2018,38(11):4369-4383. [9] Vaninsky A. Factorial decomposition of CO2emissions: A generalized Divisia index approach [J]. Energy Economics, 2014,45:389-400. [10] Kaya Y. Impact of carbon dioxide emission on GNP growth: interpretation of proposed scenarios [R]. Paris:Presentation to the Energy and Industry Subgroup, Response Strategies Working Group, IPCC, 1989. [11] Shao S, Liu J, Geng Y, et al. Uncovering driving factors of carbon emissions from China’s mining sector [J]. Applied Energy, 2016: S0306261916300277. [12] Wang Y, Zhu Y, Zhu L, et al. Influencing factors and decoupling elasticity of china’s transportation carbon emissions [J]. Energies, 2018,11(5):1157-1186. [13] Zhu L, He L, Shang P, et al. Influencing factors and scenario forecasts of carbon emissions of the Chinese power industry: based on a generalized divisia index model and monte carlo simulation [J]. Energies, 2018,11:2398. [14] 邵 帅,张 曦,赵兴荣.中国制造业碳排放的经验分解与达峰路径——广义迪氏指数分解和动态情景分析[J]. 中国工业经济, 2017,(3):44-63. Shao Shuai, Zhang Xi, Zhao Xing-rong. Empirical decomposition and peaking pathway of carbon dioxide emissions of China’s manufacturing sector- generalized divisia index method and dynamic scenario analysis [J]. China Industrial Economics, 2017,(3):44-63. [15] 李治国,朱永梅,吴 茜.山东省制造业碳排放驱动因素研究——基于GDIM方法 [J]. 华东经济管理, 2019,33(4):30-36. Li Zhi-guo, Zhu Yong-mei, WU Xi. GDIM-based research on driving factors of carbon emissions from manufacturing industry in Shandong province [J]. East China Economic Management, 2019, 33(4):30-36. [16] 闫庆友,尹洁婷.基于广义迪氏指数分解法的京津冀地区碳排放因素分解 [J]. 科技管理研究, 2017,37(19):239-245. Yan Qing-you, Yin Jie-ting. Factor decomposition of carbon emissions in Beijing, Tianjin, Hebei: a study based on generalized divisia index method [J]. Science and Technology Management Research, 2017,37(19):239-245. [17] 王崇梅.中国经济增长与能源消耗脱钩分析[J]. 中国人口•资源与环境, 2010,20(3):35-37. Wang Chong-mei. Decoupling analysis of China economic growth and energy consumption [J].China Population, Resources and Environment,2010,20(3):35-37. [18] Román R, Cansino J M, Botia C. How Far is colombia from decoupling? Two-level decomposition analysis of energy consumption changes [J]. Energy, 2018,148:687-700. [19] Wu Y, Zhu Q, Zhu B. Decoupling analysis of world economic growth and CO2emissions: a study comparing developed and developing countries [J]. Journal of Cleaner Production, 2018,190:94-103. [20] 彭佳雯,黄贤金,钟太洋,等.中国经济增长与能源碳排放的脱钩研究 [J]. 资源科学, 2011,33(4):626-633. Peng Jia-wen, Huang Xian-jin, Zhong Tai-yang, et al. Decoupling analysis of economic growth and energy carbon emissions in China [J]. Resources Science, 2011,33(4):626-633. [21] Freitas L C D, Kaneko S. Decomposing the decoupling of CO2emissions and economic growth in Brazil [J]. Ecological Economics, 2011,70(8):1459-1469. [22] Grand M C. Carbon emission targets and decoupling indicators [J]. Ecological Indicators, 2016,67:649-656. [23] Roinioti A, Koroneos C. The decomposition of CO2emissions from energy use in Greece before and during the economic crisis and their decoupling from economic growth [J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2017,76:448-459. [24] 张 娣.苏北地区能源消耗与经济增长的脱钩研究[D]. 江苏:中国矿业大学, 2014. Zhang Di. The decoupling study between energy consumption and economic growth in the northern Jiangsu area [D]. Jiangsu: China University of Mining and technology, 2014. [25] 刘惠敏.中国经济增长与能源消耗的脱钩——东部地区的时空分异研究[J]. 中国人口•资源与环境, 2016,26(12):157-163. Liu Hui-min. Can economic growth decouple with energy consumption: a temporal and spatial study of Eastern China [J]. China Population, Resources and Environment, 2016,26(12):157-163. [26] 徐盈之,徐康宁,胡永舜.中国制造业碳排放的驱动因素及脱钩效应[J]. 统计研究, 2011,28(7):55-61. Xu Ying-zhi, Xu Kang-ning, Hu Yong-shun. Driving factors and decoupling effect of carbon emissions: evidence from China's manufacturing sector [J]. Statistical Research, 2011,28(7):55-61. [27] 贺爱忠,刘 盼.中国流通业CO2排放的因素分解和脱钩分析[J]. 中国环境科学, 2015,35(3):953-960. He Ai-zhong, Liu Pan. Factor decomposition and decoupling analysis on CO2emissions: evidence from China's circulation sector [J].China Environmental Science,2015,35(3):953-960. [28] 钱 娟.能源节约偏向型技术进步对经济增长的影响研究[J]. 科学学研究, 2019,37(3):436-449. Qian Juan. The impact of energy- saving biased- oriented technological progress on economic growth [J].Studies in Science of Science, 2019,37(3):436-449. [29] 朱平芳,徐伟民.政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究[J]. 经济研究, 2003,(6):45-53+94. Zhu Ping-fang, Xu Wei-min. On the impact of governments S&T incentive policy on the R&D input and its patent output of large and medium-sized industrial enterprises in Shanghai [J].Economic Research Journal, 2003,(6):45-53+94. [30] 申 萌,李凯杰,曲如晓.技术进步、经济增长与二氧化碳排放:理论和经验研究[J]. 世界经济, 2012,35(7):83-100. Shen Meng, li Kai-jie, Qu Ru-xiao. Technological progress, economic growth and carbon dioxide emissions: Theoretical and empirical research [J]. The Journal of World Economics, 2012,35(7):83-100. [31] 金培振,张亚斌,彭 星.技术进步在二氧化碳减排中的双刃效应——基于中国工业35个行业的经验证据[J]. 科学学研究, 2014, 32(5):706-716. Jin Pei-zhen, Zhang Ya-bin, Peng Xing. The double-edged effect of technological progress in carbon dioxide emissions reduction: Empirical evidence from 35sub-industrial sectors in China [J]. Studies in Science of Science, 2014,32(5):706-716. Factor decomposition and decoupling effect of China's industrial carbon emissions. MA Xiao-jun*, CHEN Rui-min, DONG Bi-ying, NIU Xue-qi (School of Statistics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)., 2019,39(8):3549~3557 In this paper, a generalized divisia index decomposition method (GDIM) was used to analyze the driving factors of China's industrial carbon emissions from 2000 to 2016. On this basis, a decoupling effort model was innovatively constructed combing with the DPSIR framework to measure the decoupling effect of industrial carbon emissions. The empirical results showed that output scale effect, technological progress effect, energy consumption scale effect and per capita carbon emissions effect were the main factors leading to increased industrial carbon emissions, while output carbon intensity effect and technological progress carbon intensity effect were the key factors which reduce industrial carbon emissions. The decoupling effect of industrial carbon emissions was characterized by “negative decoupling~weak decoupling~strong decoupling”. The output carbon intensity effect and technological progress carbon intensity effect were the decisive factors to achieve strong decoupling of industrial carbon emissions. At the same time, it was necessary to adjust energy structure, reduce energy intensity and carbon intensity to realize the strong decoupling of industrial carbon emissions. industry;carbon emissions;generalized divisia index decomposition method;decoupling effort model X24 A 1000-6923(2019)08-3549-09 马晓君(1978-),女,辽宁抚顺人,副教授,博士,研究方向为环境能源统计、无形资产统计、信用评级等.发表论文40余篇. 2019-02-20 国家社会科学基金资助项目(19BTJ054);辽宁省经济社会发展研究资助项目(2019lslktwzz-01801) * 责任作者, 副教授, maxiaojun@dufe.edu.cn2 实证结果及分析

2.1 工业碳排放的驱动因素分析

2.2 工业碳排放的脱钩效应分析

3 结论