腹腔镜联合结直肠镜治疗结直肠息肉的效果分析

2019-08-27尹涛韩凯

尹涛 韩凯

结直肠息肉是一种发病率较高的肠道良性病变,主要指的是黏膜及其下层向管腔方向异常隆起的增生组织,主要分为非瘤性息肉和瘤性息肉,“增生—腺瘤—癌变”为公认的结直肠息肉的演变发展顺序,而本病受多种因素影响可能发展为癌变;因此,早期对结直肠息肉进行治疗可降低发生结直肠癌的风险[1-2]。手术治疗是目前结直肠息肉的主要治疗手段,可供选择的术式较多,包括传统开腹手术、结肠镜下切除术、腹腔镜下结直肠切除术等,各有优缺点;本研究将腹腔镜联合结直肠镜结直肠息肉切除术用于2014年1月—2019年1月我院收治的结直肠息肉患者中,取得较好效果,现进行汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取2014年1月—2019年1月我院收治的80例结直肠息肉患者作为研究对象,纳入标准:所有患者均经术前结直肠镜及术后病理检查确诊为结直肠息肉,临床均有不同程度的腹痛、腹泻、便秘、便血、排便习惯改变等症状,有手术指征,本研究经我院伦理委员会批准,所有患者知情同意并自愿参与。排除标准:妊娠及哺乳期女性,合并严重内科疾病患者,恶性肿瘤患者,有手术禁忌症者,中转开腹手术者,不能配合完成研究者。按照随机分配的原则将所有患者分为观察组和对照组,各40例;观察组其中男29例,女11例;年龄37~59岁,平均年龄(49.8±4.5)岁;28例单发,12例多发;息肉类型:直肠11例,乙状结肠7例,横结肠6例,降结肠8例,盲肠5例,多部位息肉3例;带蒂情况:有蒂15例,亚蒂12例,无蒂13例;息肉直径1~4 cm,平均直径(2.35±0.82)cm;对照组其中男28例,女12例;年龄38~58岁,平均年龄(49.5±4.9)岁;25例单发,15例多发;息肉类型:直肠12例,乙状结肠5例,横结肠6例,降结肠8例,盲肠7例,多部位息肉2例;带蒂情况:有蒂16例,亚蒂13例,无蒂11例;息肉直径1~4 cm,平均直径(2.28±0.85)cm;两组一般资料经统计分析,差异不具有统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。

1.2 手术方法

所有患者术前均接受电子结直肠镜检查,对病灶位置、大小、类型、数量、分布、形态等信息进行确认;术前24 h进行肠内营养支持及肠道清洁准备。

1.2.1 对照组 采用结直肠镜结直肠息肉切除术,所有患者采用气管插管全麻,体位为膀胱截石位;息肉切除前调整结直肠镜的视野,使息肉得以充分暴露,确认病变基本信息后进行病灶切除;若息肉蒂部较粗,需先使用止血夹夹闭或者尼龙圈套扎住息肉根部在实施息肉切除术。

1.2.2 观察组 采用腹腔镜联合结直肠镜治疗结直肠息肉切除术,所有患者采用气管插管全麻,体位为膀胱截石位;在肚脐下缘1 mm处做手术切口,并建立人工气腹(12~14 mmHg),置入腹腔镜探查腹腔;对腹腔镜观察不清的病灶辅助结直肠镜进行探查,将涂满甘油的结直肠镜自肛门缓慢插入,对病灶进行进一步观察、确认;在腹腔镜的监控下进行结直肠镜结直肠息肉切除术;对于乙状结肠息肉和横结肠等部分的息肉切除角度受限,临床采用在息肉对应的腹部位置做3~4 cm的切口提出肠管,根据钛夹标志探查息肉基底部,切除息肉,切除后将缝合后的肠管放入腹腔。

1.3 观察指标

术后随访3个月,对两组疗效、手术指标(手术时间、术中出血量、肠道功能恢复时间、住院时间)、息肉残留率及并发症发生情况进行对比分析。

1.4 疗效评价标准

显效:临床症状消失,排便功能恢复正常;有效:临床症状基本消失,排便正常,偶见有血;临床症状未改善甚至加重,排便不规律为无效;总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

本研究数据采用SPSS 21.0进行分析,计数资料采用卡方检验,计量资料采用t检验;P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组疗效及息肉残留率比较结果

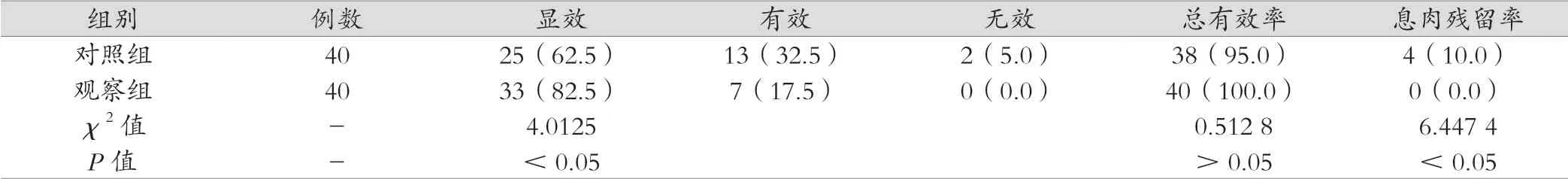

两组治疗总有效率比较差异不具有统计学意义(P>0.05);观察组显效率高于对照组(P<0.05),息肉残留率低于对照组(P<0.05);详见表1。

2.2 两组手术指标比较结果

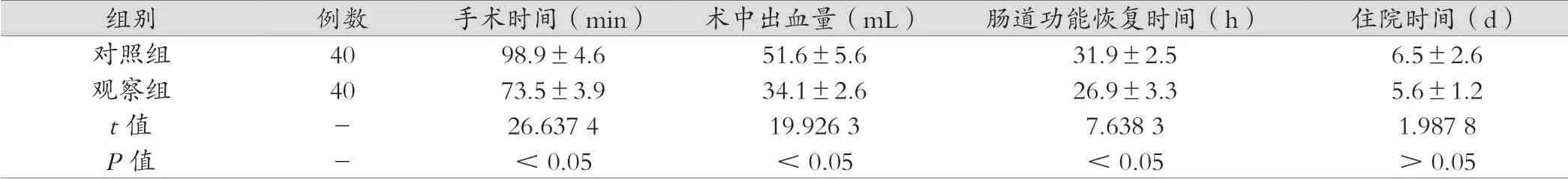

观察组手术时间、术中出血量及肠道功能恢复时间均短于对照组(P<0.05),两组住院时间比较差异不具有统计学意义(P>0.05),详见表2。

2.3 两组并发症发生情况比较

观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05),详见表3。

表1 两组疗效及息肉残留率比较结果[例(%)]

表2 两组手术指标比较结果(s)

表2 两组手术指标比较结果(s)

组别 例数 手术时间(min) 术中出血量(mL) 肠道功能恢复时间(h) 住院时间(d)对照组 40 98.9±4.6 51.6±5.6 31.9±2.5 6.5±2.6观察组 40 73.5±3.9 34.1±2.6 26.9±3.3 5.6±1.2 t 值 - 26.637 4 19.926 3 7.638 3 1.987 8 P 值 - <0.05 <0.05 <0.05 >0.05

表3 两组并发症发生情况比较结果(n,%)

3 讨论

结直肠息肉是肛肠外科一种常见疾病,其发病率随着年龄增长而增加,由于其生理位置特殊,随着息肉体积增加癌变风险随之增加,如不及时处理可能有癌变的风险,严重影响患者身心健康及生活质量[3-4]。因此,早期治疗结直肠息肉对提高患者生活质量,保障患者生命安全具有重要意义[5-6]。目前,临床用于治疗结直肠息肉手术方法较多,通常依据息肉的大小、形态、分布位置、组织类型、术前息肉组织活检结果等多方面综合考虑选择手术方式,结肠镜及腹腔镜下结直肠息肉切除术是目前最常用的结直肠息肉微创方式,均具有一定疗效,但仍存在一定局限性[7-8]。

目前临床用于治疗结直肠息肉的手术方法较多,包括开腹手术、腹腔镜手术、结直肠镜手术等,开腹手术创伤大,耗时长,不利于患者预后;腹腔镜手术术者无法直接触碰病灶,且对于位置特殊及体积较小的病灶可能定位不准确,因此对部分病灶无法准确切除;结直肠镜的观察范围为肠腔,对肠壁等部位的病变较难观察和诊断,同时对病灶的浸润深度判断不够,因此,容易对切除范围把握不准,容易发生息肉切除不完全,且对于广茎息肉容易导致肠穿孔[9-10]。

腹腔镜联合结直肠镜手术弥补了两种微创手术单独使用时的弊端,可对精确定位结直肠息肉,同时还可使病灶充分暴露,有利于术式选择及息肉的彻底切除;同时息肉切除后还可通过腹腔镜探查病灶部位是否发生出血,通过结直肠镜探查病灶部位是否出现肠管狭窄、梗阻等现象,如有及时处理[11-12];因此,对于单独进行腹腔镜或结肠镜手术无法准确定位切除的病灶更为合适。

本研究结果显示:两组治疗总有效率比较差异不具有统计学意义(P>0.05);观察组显效率高于对照组(P<0.05),息肉残留率低于对照组(P<0.05);观察组手术时间、术中出血量及肠道功能恢复时间均短于对照组(P<0.05),两组住院时间比较差异不具有统计学意义(P>0.05);观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05)。

综上所述,腹腔镜联合结直肠镜治疗结直肠息肉疗效确切,且降低了息肉残留率及并发症发生率,安全有效。