腹腔镜下经胆囊管胆总管探查取石术的临床效果观察

2019-08-26薛建波康建明王国宏

薛建波 康建明 王国宏

(山西省太原市中铁十二局集团中心医院普外科,山西 太原 030023)

近年来随着我国居民生活水平的不断提高,临床上罹患胆囊结石、胆总管结石等疾病的人数也呈现不断增多的发展态势[1-2]。本文研究胆囊结石合并胆总管结石采用腹腔镜下经胆囊管胆总管探查取石术进行治疗的临床效果。现做如下内容的汇报。

1 资料与方法

1.1 一般资料:抽取我院在2015年9月至2017年9月收治的60例胆囊结石合并胆总管结石疾病患者,随机将其分为对照组和治疗组,平均每组30例。对照组患者年龄24~75岁,平均(45.8±6.1)岁;男性19例,女性11例;结石病史1~9年,平均(3.2±0.5)年;本次发病时间1~10 d,平均(3.3±0.8)d;治疗组患者年龄22~79岁,平均(45.4±6.6)岁;男性20例,女性10例;结石病史1~11年,平均(3.4±0.8)年;本次发病时间1~9 d,平均(3.2±0.5)d。上述自然资料数据,两组组间比较差异无统计学意义(P>0.05),所得数据可以进行科学比较分析。纳入标准:①病情符合胆囊结石并胆总管结石诊断标准;②自愿参与研究;③沟通和理解能力正常;④无腹腔镜手术禁忌证;⑤以往无手术治疗史。排除标准:①病情不符合诊断标准;②存在其他合并症;③沟通和理解能力异常;④不愿参与研究;⑤存在腹腔镜手术禁忌证;⑥以往有手术治疗史;⑦病情危重随时可能有生命危险。

1.2 方法:对照组实施常规开腹手术治疗,通过气管插管方式对患者实施全麻,采用胆囊切除+胆总管切开取石+T管引流方式进行治疗,在手术治疗之后的4~6周,通过T管造影方式,对胆总管下端位置是否通畅、是否有结石病灶残留进行判断,如没有残余的结石病灶可以将T管拔除。治疗组实施腹腔镜下经胆囊管胆总管探查取石术治疗,通过气管插管方式进行全麻,实施常规四孔法,主操作孔和观察孔的位置分别应该保证在剑突和脐部以下1 cm左右,辅助操作孔应该尽可能的选择在右侧肋缘下右锁骨中线及右腋前线0.5 cm左右的位置。通过腹腔镜技术对胆囊三角进行解剖处理,使胆囊管和胆囊动脉之间能够被充分分离,对胆囊动脉实施离断处理。使用可吸收夹将位于近端的胆囊管夹闭,在胆囊管与胆总管交汇的位置、无血管区域将胆总管前壁纵向切开,切开程度控制在1.0~1.5 cm,将胆汁完全的吸尽。置入纤维胆道镜,对胆道情况进行探查,经胆囊管前壁开口位置进入到胆总管当中,如果患者胆囊管的直径水平过小,可以首先实施胆囊管扩张处理,之后再对胆道情况进行探查,通过取石网篮将胆总管结石病灶完全取出。采用钛夹将胆囊管剪开处夹住,对胆囊管实施剪断处理之后再进行胆囊切除,通过常规方式放置引流管。

1.3 治疗效果评价标准。临床治愈:腹部疼痛等结石症状彻底或基本消失,病灶完全去除,各项生命体征指标恢复正常且保持平稳,没有出现任何并发症和不良反应;有效:腹部疼痛等结石症状明显减轻,病灶完全去除,各项生命体征指标水平基本恢复正常,偶尔会有小幅度波动,没有出现并发症和不良反应;无效:腹部疼痛等结石症状没有减轻,病灶去除不彻底,各项生命体征指标水平没有完全恢复正常,或经常出现大幅度波动,术后有严重并发症和不良反应出现[3]。

1.4 观察指标:①手术前后生活质量评分和疼痛程度VAS评分;②手术操作时间、腹腔引流治疗时间、住院总时间;③手术后不良反应;④手术效果。

1.5 数据处理方法:数据处理采用SPSS18.0软件,计数资料进行χ2检验,计量资料进行t检验并以表示,P<0.05认定为差异有显著统计学意义。

2 结 果

2.1 手术前后生活质量评分和疼痛程度VAS评分:对照组患者在手术治疗前生活质量评分为(54.81±5.92)分,疼痛程度VAS评分为(7.86±1.20)分,手术治疗后两项指标水平分别为(77.59±6.62)分和(5.01±0.68)分,该组手术治疗前后上述指标水平数据组内比较差异有显著统计学意义(P <0.05);治疗组患者在手术治疗前生活质量评分为(56.38±5.10)分,疼痛程度VAS评分为(7.65±1.07)分,手术治疗后两项指标水平分别为(89.62±7.84)分和(2.35±0.76)分,该组手术治疗前后上述指标水平数据组内比较差异有显著统计学意义(P<0.05)。手术治疗前两项指标评分水平组间比较无统计学意义(P>0.05),治疗后组间比较差异有显著统计学意义(P<0.05)。

2.2 手术操作时间、腹腔引流治疗时间、住院总时间:对照组患者手术共操作(105.67±12.48)min,治疗后腹腔引流时间持续(3.68±0.42)d,共计住院治疗(6.97±1.05)d;治疗组手术共操作(142.95±13.76)min,治疗后腹腔引流时间持续(1.03±0.38)d,共计住院治疗(4.00±0.52)d。两组上述三项指标数据组间比较差异有显著统计学意义(t1=12.0539,t2=14.7138,P<0.05)。

2.3 手术后不良反应:治疗组患者手术后不良反应仅有1例(3.3%),少于对照组的4例(13.3%),上述数据组间比较差异有显著统计学意义(P<0.05)。

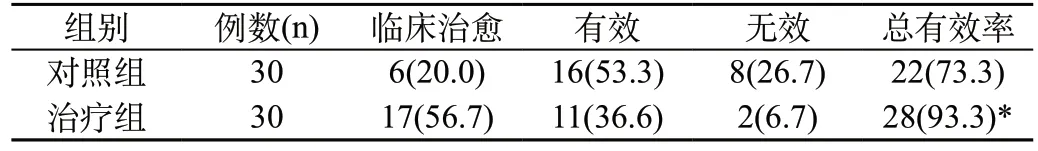

2.4 手术效果:对照组患者手术治疗总有效率为73.3%;治疗组患者手术治疗总有效率为93.3%。总有效率组间比较差异有显著统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术效果比较[n(%)]

3 讨 论

有相关领域所进行的研究数据表明,目前在我国,成年人罹患胆囊结石及胆总管结石的临床发病率已经达到10%左右,而且随着患者年龄水平的不断增加,其发病率水平也会呈现上升的趋势[4]。

腹腔镜下经胆囊管胆总管探查取石术在实际操作过程中充分利用了人体胆囊管这一自然腔道生理结构,在对胆道的探查操作完成之后,对胆囊管实施夹闭,在最大程度上避免对胆总管进行切开过程中所造成的医源创伤,手术的创伤程度与LC较为相似,也就是说腹腔镜下经胆囊管胆总管探查取石术可以不经过胆总管进行切口,能够充分避免在手术治疗后有胆总管狭窄、结石复发等相关并发症出现,还能够避免胆总管切开操作过程中造成的胆漏等并发症,使住院治疗时间明显缩短,使术后的恢复速度加快,使在治疗期间患者所承受的痛苦程度减轻[5、6]。该项手术方式在临床上主要被用于对继发性胆总管结石进行治疗,由于胆囊内部存在的结石可能会由于落入到胆总管当中导致胆囊管的粗度明显增加,胆道镜能够顺利的经过患者的胆囊管从而进入到胆总管的内部[7]。该项手术方式的主要适应证为:术前经过明确的MRCP检查、手术操作过程中的胆道造影检查结果显示胆总管结石、胆总管下段处于畅通状态,而没有发生狭窄或闭塞[8]。

在本次研究中接受腹腔镜下手术治疗的治疗组患者,胆囊结石合并胆总管结石的治疗总有效率达到93.3%,明显高于接受常规手术治疗的对照组患者的73.3%,且治疗组患者在围手术期内仅有1例不良反应出现,少于对照组的4例,上述数据组间比较差异显著(P<0.05)。上述研究数据可以充分说明,腹腔镜技术在胆囊结石合并胆总管结石疾病治疗方面所具有的安全性和有效性,在今后的临床工作中,可以将其作为常规术式应用,使更多患者的病情能够在最短的时间内得到有效的控制,减轻痛苦,保证安全。

总之,胆囊结石合并胆总管结石采用腹腔镜下经胆囊管胆总管探查取石术进行治疗,能够减少手术后不良反应,缩短操作时间和术后恢复时间,在最大程度上减轻疼痛,改善患者生活质量,使治疗效果提升。