郴州晋简所见西晋政区治所道里制度初探

2019-08-24孙继民

孙继民

(河北省社科院 历史所,河北 石家庄 050051)

2003年12月湖南郴州市文物考古队在郴州市苏仙桥建设工地发现汉代至宋元时期古井十一口(编号J1-11),于4号井底部清理出三国吴简140枚(含残简),2004年2月又于10号井出土西晋木简909枚(含残简)。岳麓书社2009年出版的《湖南考古辑刊》第八辑刊发了《湖南郴州苏仙桥遗址发掘简报》一文,公布了10号井出土的西晋49枚简的彩色照片和163枚简的录文。简牍录文分为四组,第一组为80枚简,第二组为56枚简,第三组为24枚简,第四组为3枚简。据《简报》介绍,在出土简牍909枚中,无字简5枚,整理时分四组揭剥,“揭剥时据出土情况分别以1、2、3、4组表示组别,如1-1即是第一组的第一枚简。简牍有编联痕迹,均为两道编绳”。根据这批公布的163枚晋简录文和49枚晋简彩色照片,这批简牍的书写形式绝大多数为单简单行(即每枚简书写文字一行),少数简为单简多行(即每枚简书写文字两行以上)。在单简多行的简牍中,第一组有两枚书写形式更为独特的简牍,简文上部为一行大字,下部则为三行小字。为了研究的方便,兹将这两枚简文内容迻录如下:

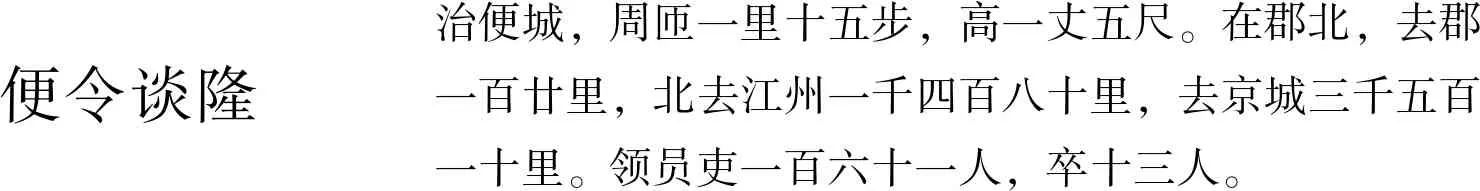

郴州晋简1-1

便令谈隆治便城,周匝一里十五步,高一丈五尺。在郡北,去郡一百廿里,北去江州一千四百八十里,去京城三千五百一十里。领员吏一百六十一人,卒十三人。

郴州晋简1-2

晋宁令周系治晋宁城,周匝一里二百卌步,高一丈五尺。在郡东,去郡一百卅里,去江州一千七百卅里,去京城三千七百里。领员吏一百廿五人,卒十二人。

关于以上简牍内容的文本性质和定名,《发掘简报》没有涉及,只是笼统地说这批简牍“内容为西晋桂阳郡郡府文书档案”。郴州地方媒体在晋简发现初期的报导中多称为“郡志”,以后则未见有学者提及,应该是此说已经放弃。孔祥军《从新出土湖南郴州苏仙晋简看〈汉书地理志〉之史源》一文[注]孔祥军《从新出土湖南郴州苏仙晋简看〈汉书·地理志〉之史源》,《南京晓庄学院学报》2014年第4期,第24-28页。,认为编号为1-68的“桂阳郡上城邑户口田租绵绢贾布计阶上书”和编号为2-57的“伏遣上计掾赍谨上臣君诚惶”提供了判读文本性质的重要信息,指出:“苏仙桥出土晋简有一部分应当是西晋桂阳郡郡府保存的‘上计阶簿’的存档副本。”孔氏在该句注释中还进一步说明:“据笔者细加甄别,《湖南郴州苏仙桥遗址发掘报告》中所提供的第一、第二组晋简释文大部分属于‘西晋桂阳郡上计阶簿’,其中有几条晋简释文以及第三、第四组晋简释文似乎属于‘祠先农’内容。关于晋简文献性质的判断,笔者有专文详细探讨,此处不再展开。”笔者基本同意将以上文书录文区分为“上计阶簿”和“祠先农”两部分内容的看法,但需要补充三点:第一,孔文所谓“祠先农”一语,严格地说应称之为“祠先农祝文”,1-16简文即称“右正月祠先农祝文”。从上述录文看,3-126“□□□先农羊月者如牒”、3-149“先农月者一头剔得晋称肉一百廿五斤”和3-189“谨条祠先农月者羊如牒”等,应该都是“祠先农祝文”的内容。第二,除了“祠先农祝文”外,至少还应有“祠社稷”祝文,如1-14“谨条社稷月者羊贾如牒”,3-116“左户曹谨条应祠社稷斋吏用物如牒”,3-208“祠社稷辄条斋吏如右请属功曹差用吏”,4-27“直收应祠社稷辄条斋吏如右请属功曹差”,这均应属于祠社稷祝文的内容。第三,“上计阶簿”不应只是一件,至少应有两件以上。孔氏推定“上计阶簿”的依据是编号为1-68的“桂阳郡上城邑户口田租绵绢贾布计阶上书”和编号为2-57的“伏遣上计掾赍谨上臣君诚惶”两则简文,但我们看到与1-68“桂阳郡上城邑户口田租绵绢贾布计阶上书”内容形式相近的还有1-71“城邑户口田租乡亭邮驿米榖绵绢贾布”,与2-57的“伏遣上计掾赍谨上臣君诚惶”相近的还有1-67尚“书臣君顿首顿首死罪死罪谨案文”。这说明桂阳郡以“臣君”名义上报,包括“城邑户口田租绵绢贾布”或“城邑户口田租乡亭邮驿米榖绵绢贾布”的“上计阶簿”至少应有两件。又,晋简录文还有1-73“大安二年七月癸酉朔廿日壬辰桂阳大守臣君”和1-19“大安二年六月十日计吏持还并诸侯由帛羡支相连在内(楬上端两侧有楔口)”两简。我们知道,在简牍文书中,年号加年月日常常是文书开头的书写方法,因此,这两枚简文也至少佐证有关“上计阶簿”的简牍文书在两件以上。

除了以上三点补充意见,我们需要进一步探讨郴州晋简的年代问题。

关于文书的年代,《发掘简报》称“简文有明确的纪年,有元康、永康、太安等年号。均属晋惠帝司马衷,在公元340年前后。内容为西晋桂阳郡郡府文书档案”,而我们根据有关记载,可以将这一宽泛的年代范围进一步缩小在相对具体的范围之内。如上所列,简文1-1称桂阳郡属县便县“北去江州一千四百八十里”,简文1-2称同为桂阳郡属县的晋宁县“去江州一千七百卅里”。两简记载了便县、晋宁县与桂阳郡、江州和京城的道路里距,说明此时桂阳郡在行政建置上隶属于江州。而西晋江州的建置见于《晋书》的记载,《晋书》卷15《地理志下》:

惠帝分桂阳、武昌、安成三郡立江州,以新城、魏兴、上庸三郡属梁州,又分义阳立随郡,分南阳立新野郡,分江夏立竟陵郡。怀帝又分长沙、衡阳、湘东、零陵、邵陵、桂阳及广州之始安、始兴、临贺九郡置湘州。[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷15《地理志下》,北京:中华书局,1974年,第458页。

这里称晋惠帝时分桂阳、武昌、安成三郡立江州,晋怀帝时又分长沙、衡阳、湘东、零陵、邵陵、桂阳及广州之始安、始兴、临贺九郡置湘州。又据《晋书》卷4《惠帝纪》永平元年(291):“秋七月,分扬州、荆州十郡为江州。”[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷4《惠帝纪》,第91页。《晋书》卷5《怀帝纪》永嘉元年(307)八月:“分荆州、江州八郡为湘州。”[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷5《怀帝纪》,第117页。由此可知,西晋江州的设置始于晋惠帝永平元年,湘州始置于晋怀帝永嘉元年,则桂阳郡先属于江州后属于湘州只能在永平元年至永嘉元年之间,因此,该件简牍的成文年代只能在晋惠帝永平元年至晋怀帝永嘉元年之间。

关于郴州晋简的史料价值,《发掘简报》已经指出简牍丰富了历史文献和地方历史,包括地名数据价值、地方历史记忆、农业生产和先农祭祀方面的价值,以及在汉字变化和书法史上的意义。实际上,郴州晋简的学术价值远不止于以上几个方面,它对研究西晋的简牍文书制度、桂阳郡官府公文制度、地方政区制度、上计文书和祭祀文书及其制度、郡县乡里邮传设置以及运行机制、桂阳郡县乡亭道里疆界、山川物产、古迹文物等,都提供了珍贵的第一手原始信息,具有很高的史料价值。笔者限于时间和精力无法展开,这里只想就西晋政区治所道里报告制度的问题发表一点意见。

我们从两枚晋简录文可见,前者记载便县的治所在便城,便城距离桂阳郡城的里程是“北去郡一百廿里”,北距江州城是“一千四百八十里”,距离京城是“三千五百一十里”;后者记载晋宁县的治所在周宁城,晋宁城距离桂阳郡城的里程是“去郡一百卅里”,距江州城是“一千七百卅里”,距离京城是“三千七百里”。显而易见,两枚简文有关各自县城距属郡、属州和朝廷所在京城里程的书写方式和句式完全一样。我们知道,《晋书·地理志下》记载晋代桂阳郡的属县为“郴、耒阳、便、临武、晋宁、南平”[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷15《地理志下》,第457页。6县,因此有理由推测,在桂阳郡上报的“城邑户口田租绵绢贾布”或“城邑户口田租乡亭邮驿米榖绵绢贾布”的“上计阶簿”中,便县和晋宁之外的郴、耒阳、临武、南平4县有关的书写方式和句式应该与郴州晋简1-1和1-2完全一样,只是因为这4县的简文尚未公布或已经缺略而无法见到。

我们还知道,郴州晋简1-1和1-2所提到的便县、晋宁、桂阳郡、江州和京城都是西晋时期的政区建置和王朝都城,因此,两简有关县治与属郡属州京城里距的书写方式和规范句式出现在地方官府向朝廷报告的“上计阶簿”中,还预示着地方官府向朝廷报告政区治所里距在西晋时期已经是一种实际存在和正在运行的制度。

西晋政区治所道里制度除了见于郴州晋简之外,我们在西晋稍后的东晋和十六国时期的后赵也能见到类似的史料。《后汉书·郡国志二》颍川郡阳翟条下有刘昭注称:“《晋地道记》曰去洛阳二百八十六里,属河南。”[注][南朝宋]范晔撰,[唐]李贤等注《后汉书·郡国志二》,北京:中华书局,1965年,第3422页。同上沛国丰县条下亦有刘昭注称:“《地道记》曰去国二百六十,州六百,雒千二十五里。”[注][南朝宋]范晔撰,[唐]李贤等注《后汉书·郡国志二》,第3428页。《水经注》卷36存水“东北入于郁”条下引《晋书地道记》称:“朱吾县属日南郡,去郡二百里。”[注][北魏]郦道元注,[民国]杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校《水经注疏》卷36,南京:江苏古籍出版社,1989年,第3005页。同书卷37泿水条下引《晋书·地理志》称:“(高要县)东去郡五百里。”[注][北魏]郦道元注,[民国]杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校《水经注疏》卷37,第3095页。上引《晋地道记》《地道记》《晋书地道记》和《晋书·地理志》准确书名应为《晋书地道记》,为东晋人王隐所撰,故清人汤球《九家旧晋书辑本》即将以上诸条内容辑入《晋书地道记》辑本之中。王隐有传,列于《晋书》卷82,称:“(东晋)太兴初,典章稍备,乃召隐及郭璞俱为著作郎,令撰晋史。”因遭著作郎虞预剽窃嫉恨,被贬官归家,“贫无资用,书遂不就,乃依征西将军庾亮于武昌。亮供其纸笔,书乃得成,诣阙上之。隐虽好著述,而文辞鄙拙,芜舛不伦。其书次第可观者,皆其父所撰;文体混漫义不可解者,隐之作也。年七十余,卒于家。”[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷82《王隐传》,第2143页。王隐所撰“晋史”即后来的王隐《晋书》,号称“八家《晋书》”之一。尽管上引房玄龄《晋书》对王隐《晋书》评价不高,称他“虽好著述,而文辞鄙拙,芜舛不伦”,认为其书精华部分“次第可观者,皆其父所撰”,而将“文体混漫义不可解者”归为王隐之作,但我们从《后汉书·郡国志》和《水经注》频频征引《晋书地道记》,可以看出至少其中的《地道记》还是受到后来史家重视和认可的。

以上转引《晋书地道记》“去雒阳二百八十六里,属河南”说的是颍川郡阳翟距西晋京城洛阳的里程,“朱吾县属日南郡,去郡二百里”说的是朱吾县距日南郡治所的里程,“去国二百六十,州六百,雒千二十五里”说的是丰县距沛国、州治和洛阳的里程,“(高要县)东去郡五百里”说的是高要县距郡治的里程。尽管都是只言片语,但综合而看,《晋书地道记》除了类似《汉书·地理志》和《后汉书·郡国志》的州郡县建置山川城邑等地理内容之外,还包括了州郡县治所之间的里程以及与京城洛阳的里程。不难看出《地道记》至少包括了建置山川地理和道路里程两大部分内容,亦即包括“地理”和“道路”两大部分,称之为“地道记”名副其实。这也是《晋书地道记》不同于此前《汉书·地理志》和《后汉书·郡国志》的独特之处。

王隐是两晋时人,其书成于庾亮镇守武昌时期。据《晋书》卷73《庾亮传》:“陶侃薨,迁(庾)亮都督江、荆、豫、益、梁、雍六州诸军事,领江、荆、豫三州刺史,进号征西将军、开府仪同三司、假节。亮固让开府,乃迁镇武昌(中略)咸康六年薨。”[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷73《庾亮传》,第1921页。又据《晋书》卷7《晋成帝纪》,[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷7《晋成帝纪》,第178页。庾亮都督江、荆、豫、益、梁、雍六州诸军事是在晋成帝司马衍咸和九年(334)六月,则其自迁镇武昌至咸康六年(340)去世前后凡十年的时间。毫无疑问,王隐《晋书》即成于这一期间之内。稍后成书的《晋书地道记》完全可以佐证郴州晋简所记的政区治所道里报告制度绝非孤例。

西晋政区治所道里报告制度的存在,我们不仅在南方地区成书的《晋书地道记》能够看到,而且在大约同一时期北方地区的石刻文献中也能够看到。

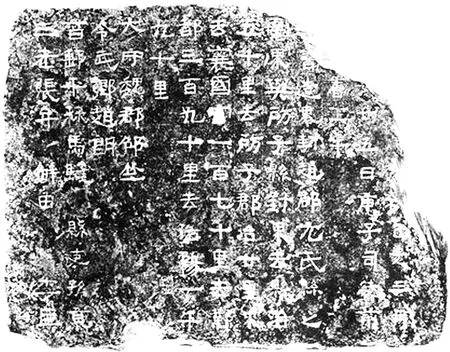

《书法丛刊》2000年第3期发表有刘恒《新出土石刻拓本题跋二则》一文,对后赵时期的两则石刻拓本进行了考释。石刻拓本其一为《元氏县界封刻石》,作者称1999年春出土于河北元氏县。拓本长43厘米、宽56厘米,隶书十三行,有界格,每行三至十一字不等。原石右上角残失,前四行上部共缺损十三字,现存一百零一字。该刻年代,刘氏考订为后赵石虎建武五年(339)。现将刘氏录文并参照该文所附拓片再录如下:

1.□□□□□□在己亥三月

2.□□朔廿五日庚子,司徒前

3.□□书王午

4.□曹造界封。赵郡元氏县之

5.南界与房子县对界,去县治

6.五十里;去房子郡治廿里;界

7.去襄国宫一百七十里;去邺

8.都三百九十里;去洛阳一千

9.九十里。

10.太守魏郡邵竺

11.令武乡赵朗

12.督邮平棘马骧县吏孙京

13.三老张弁解田李臣

上引界铭记载了后赵时期石虎建武五年(339)在赵郡元氏县南界“造界封”的时间地点和参与人员以及元氏县南界距县治、郡治、襄国宫、邺都和洛阳的里程。“赵郡元氏县之南界与房子县对界,去县治五十里,去房子郡治廿里”,是说元氏县南界距离元氏县城50里,距离房子郡治20里。“界去襄国宫一百七十里,去邺都三百九十里,去洛阳一千九十里”,是说元氏县南界距离襄国宫170里,距离邺都390里,距离洛阳1090里。后赵石勒统治时期,首先立都于襄国,不久又开始谋划营建邺都,并以洛阳为南都。《晋书》卷105《石勒载记下》即称:“时大雨霖,中山西北暴水,流漂巨木百余万根,集于堂阳。勒大悦,谓公卿曰:‘诸卿知不?此非为灾也,天意欲吾营邺都耳。’于是令少府任汪、都水使者张渐等监营邺宫,勒亲授规模。”“勒以成周土中,汉晋旧京,复欲有移都之意,乃命洛阳为南都,置行台治书侍御史于洛阳。”[注][唐]房玄龄等撰《晋书》卷105《石勒载记下》,第2748页。可见石勒时期即有襄国、邺都和洛阳的三都计划。石虎继位后随即移都邺城,界铭中的“襄国宫”即石虎移都后的改称。由此可见,后赵时期也存在政区治所道里记载与报告制度。[注]当然,后赵界铭因为本身界石性质所限,只能以“界去某某”的形式来体现,这与治所至治所里程的书写稍微有异,但二者之间并无不可逾越的鸿沟。例如“界去襄国宫一百七十里”,加上“去县治五十里”,同样可以轻而易举地计算出元氏县治所至襄国宫的里程是220里。

如前所述,后赵界铭的立石时间是石虎建武五年,稍晚于郴州晋简的形成年代。后赵是十六国时期的一个短命王朝,存世时间首尾不过30余年,战争连绵,扰攘不已,因此其政区治所道里报告制度不可能为自身创制,只能是继承前朝,后赵界铭所体现的元氏县至房子郡和三都里程的书写形式,足以证实它与西晋的政区治所道里报告制度的渊源关系,二者完全是一脉相承。

以上我们通过郴州晋简探讨了西晋时期曾经广泛存在的政区治所道里制度,这一认识至少有两个学术意义:第一,它揭示了西晋时期曾经兴盛一时的、包括地理和道里两大内容在内的多部地理总志涌现的制度原因。蒋琪硕士论文《王隐〈晋书地道记〉研究》曾在第一章“《晋书地道记》成书背景”的“全国地理总志的繁盛”一节指出:“据《隋书·经籍志》及五家《晋书·艺文志》补编著录,晋武帝时期官修地理总志有《泰始郡国图》《太康三年地记》《太康地道记》《太康土地记》《太康郡国志》和《太康州郡县名》六部;晋惠帝时期有《元康三年地记》《元康地道记》及《永宁地志》二部;另有东晋全国总志《晋地记》一部;”“诸多史家凭一己之力完成了全国地理总志的编纂,如擎虞《畿服经》、皇甫滥《郡国记》、乐资《九州岛志》、荀结《九州岛记》、黄恭《十四州记》及伏滔《地记》等,均有不少创新,给史学注入了新的活力。”[注]蔣琪《王隐〈晋书地道记〉研究》,南京师范大学硕士论文,2015年。蒋氏列举的官修地理总志有9部,私修地理总志有6部。这些地理总志多已亡轶,即使有少量佚文散见他书,也无从判断其体例。但我们从其中的《太康地道记》和《元康地道记》两书书名仍然可以看出,它应该包括一般古代地理志的常规内容和一般古代地理志所没有的政区治所的道里内容。如果说我们以前对这些地理总志何以称为“地道记”不甚了了的话,那么郴州晋简则一定程度上为我们了解“地道记”类型总志产生的制度因素提供了答案。

第二,它揭示了《元和郡县图志》有关政区治所道里制度记述方式的体例渊源。我们知道,《元和郡县图志》是我国现存最早的地理总志,但其编纂体例绝非在唐宪宗元和年间一朝分娩横空出世,一定与唐早期魏王李泰的《括地志》(550卷)、隋代郎蔚之的《隋诸州图经集》(100卷)以至更早更多的地理志存在千丝万缕的渊源关系[注]隋代地理总志不止一部,《隋书》卷33《经籍志二》即称:“隋代有《诸郡物产土俗记》一百五十一卷,《区宇图志》一百二十九卷,《诸州图经集》一百卷。其余记注甚众。”引文见[唐]魏徵等撰《隋书》,北京:中华书局,1973年,第988页。。作为《元和郡县图志》重要体例之一的“八到”制度,就应该与郴州晋简所见的政区治所道里报告制度存在某种关联。《元和郡县图志》“八到”的记述方式是以州为单位首先分别列出各州至上都(长安)、东都(洛阳)的里距,其次分别列出至周边各州的里距。下面我们随机列出卷四关内道夏州和卷十四岚州的“八到”条内容:“(夏州)八到:东南至上都一千五十里。东南至东都一千八百五十里。东至银州一百八十里。东南至延州四百里。西南至盐州三百里。西北至丰州七百五十里;”[注][唐]李吉甫撰,贺次君点校《元和郡县图志》卷4《关内道四》,北京:中华书局,1983年,第100页。“(岚州)八到:南至上都取太原路一千五百八十里,取石、隰路一千三百七十五里。东南至东都一千二百一十里。东至忻州二百四十里。西至黄河一百八十里。河上有合河关,从关西至麟州一百二十里。南至石州二百四十里。东北至朔州三百七十四里。东南至太原府三百三十里。东北至代州三百里。”[注][唐]李吉甫撰,贺次君点校《元和郡县图志》卷14《河东道三》,第395页。“八到”这种必列各州至两都里距以及与各州治所里距的记述方式,显然与郴州晋简治所道里制度的记述方式有前后相承之妙,所不同的是《元和郡县图志》反映的是州县两级政区制下以州为单位的记述方式,郴州晋简反映的则是州郡县三级政区制下以县为单位的记述方式。我们从郴州晋简治所道里制度的记述方式中显然可以追溯到《元和郡县图志》“八到”制度的最初踪影。

附记:

1978年3月我进入武汉大学历史系本科学习,是十年“文革”结束恢复高考制度后的第一批大学生,亦即习称的77级。1982年本科毕业,又考取唐长孺先生门下的研究生。本科期间,陈国灿老师曾经给我们上过中国古代史的课,他是武大历史系77级学生最熟悉最钦佩的老师之一,也是我本科期间拜访最多请教最多的老师。他授课时绘声绘色的神态,抑扬顿挫的语调至今仍时常回响在耳旁,深深印在脑海之中。读研期间,陈老师和朱雷老师一起协助唐先生指导我们。唐先生每周一次为我和孙晓林的答疑,陈老师和朱老师均照例都在唐先生家中汇齐。尤其难忘的是研究生第二学年的1983年秋冬之季,陈老师奉唐先生之命带领我和孙晓林女士赴西北实习考察。我们一路西行,洛阳龙门石窟、新安铁门镇千唐志斋、西安秦唐盛迹、河西走廊四郡故道、新疆戈壁大漠、乌鲁木齐博物馆、吐鲁番高昌交河古城,返程的兰州、大同云冈石窟、北京沙滩红楼,等等,都留下了我们的足迹。两个多月的奔波跋涉、朝夕相处,陈老师殚精竭力为我们策划最佳参访考察景点路线,不厌其烦为我们讲解沿途文物古迹的背景知识,满腔热情给我们介绍前辈学者,使我们见识倍增、眼界大开、获益良多。记得在西安的一天晚上,陈老师请我和孙晓琳在西北大学附近一家餐馆吃饭,告诉我们这天是他的50岁生日。现在想起来仍然备感深秋寒夜的暖意。在吐鲁番的几天,除了考察高昌古城和交河古城等遗址之外,陈老师还特意带我们沿《西州图经》载明的“大海道”等古道残留的唐代烽燧实地踏勘,并将这些考察收获都收入了他后来的研究成果之中。笔者后来调到河北工作,也经常就碑刻和历史地理涉及的问题到田野和山区进行实地踏勘,这个习惯原其初始,则受到了陈老师西北行言传身教、率先垂范的影响。西北行成为陈老师留给我最珍贵的一段记忆。

谨以此文悼念陈老师溘然长逝。

图1郴州晋简

图2后赵元氏界石[注]图1转引自唐涛等《湖南郴州苏仙桥贵址发掘简报》,《湖南考古辑刊》第8辑,长沙:岳麓书社,2009年,第93-117页。图2转引自刘恒《新出土石刻拓本题跋二则》,《书法丛刊》2000年第3期。