农村地区环境污染舆论监督图景与“公共性”建构*

2019-08-23焦德武焦得刚

焦德武,焦得刚

(1.安徽省社会科学院 《江淮论坛》杂志社,安徽 合肥 230051;2.铜陵学院 数学与计算机学院,安徽 铜陵 244061)

在乡村振兴战略中,生态宜居是关键。随着经济社会的发展,农村生态环境的优势有逐渐失去的趋势。因此,十八大以来中国致力于推进“美丽中国”建设正当其时,绿水青山就是金山银山理念得到广泛传播。从政策层面来看,每年的中央“一号文件”,也都以关注“三农”为主,不少内容涉及农村环境问题,其中2016年的“一号文件”,就是以农村环境治理为主题的。

党中央对农村环境的重视也是有现实背景的。20世纪90年代以来,中国的城镇环境问题有所缓解,但是农村地区的环境状况却在逐步恶化,并呈失控之势[1]。面对这种情况,作为环境瞭望者的大众媒体和社会皮肤的舆论,却表现得难以令人满意。大众传媒对农村地区环境污染舆论监督的数量、广度、力度还不太理想;舆论对农村地区环境污染的关注度不够,回应也还不够积极、全面。这其实是有原因的:一方面,“农村居民缺乏公共舆论的话语权”;另一方面,对于掌握舆论资源的城市居民来说,“城市对空间的特有配置,让城市居民与土壤、河流割裂开来,土壤与水污染对他们而言,并不具有切身的意义”。因此,从这个角度来说,比如大气污染,就是“中产阶级最为可见的污染”[2],而农村地区环境污染程度虽然严重,但是却没有成为当前舆论的“公共性”话题。基于上述考虑,本文以农村地区环境污染为考察对象,通过数据挖掘力图再现舆论监督农村环境污染的现状,在思考其背后原因的基础上,提出重构农村环境污染“公共性”议题的可能路径。

一、相关概念解析与文献回顾

城乡议题是社会科学研究中常被关注的变量,因为从社会学意义上说,农村主要和农业经济相联系,主要强调其社会意识形态、心理、观念等没有受到外来文化的有力冲击[3]。但是随着全球化、媒介化进程的加快,乡村不受冲击已几无可能。因此,本文所说农村地区环境污染指发生在非城市区域的或者参与者主要是农民,污染对象是农业、农村、农民的事件。

从现有的研究来看,农村环境污染研究多集中于环境科学、经济学、法学等领域,从舆论监督的角度进行研究,文献还比较少。比如说,研究者发现农业生产、农村生活垃圾和生活污水、乡镇企业与畜禽养殖产业等,是造成农村环境污染的主要原因[4]。而造成农村地区环境污染的原因,主要和农村家庭经济状况、城乡收入差距、政府财政支出等因素相关[5]。在现象描述方面,有研究发现农村环境恶化导致“癌症村”的出现,需要通过立法的手段予以解决[6]。如果从环境传播的角度来看,罗伯特·考克斯认为,新闻传媒是吸引受众关注环境问题的“明亮聚光灯”[7]。里费等认为通过传媒传播环境事件,让人感受到环境问题并明确其严重性[8]。布勒姆收集了两个有关环境问题与舆情的调查数据,结果显示发展中国家环境质量在下降并将持续下降[9]。这些研究,都为本研究提供了很好的思路、方法借鉴。

二、农村地区环境污染与舆论监督现状

(一)农村地区环境污染现状

当前农村地区环境污染异常严重:据央广网报道,当前我国农业源污染排放已占污染总排放的“半壁江山”[10],农业已成为我国第一大污染源,超过九成的环境违法行为发生在农村;农业部相关资料表明,我国农村垃圾每年产量约2.8亿吨,生活污水90多亿吨,广大农村地区环境问题几乎处于无人管理状态[11]; 国土部发布信息显示,全国有5 000万亩耕地受到重金属等中重度污染,目前基本没有开展相关修复工作[12]。空气、化肥、农药、水、生活垃圾等污染,正严重影响着“美丽中国”建设。

下面归纳几种常见的农村地区污染现象,作为研究对象。一是水的污染,松花江、太湖等爆出过水污染事件,饮用水等安全问题更是引起广泛关注;二是重金属对农村土地的污染,像甘肃徽县血铅超标、湖南岳阳砷超标、湖南浏阳镉污染等,都被媒体广泛报道过;三是PX、垃圾焚烧等事件,宁波镇海、广东茂名、上海金山等地都爆发过PX项目的群体性事件,而广东番禺、杭州余杭中泰等地曾因建设垃圾焚烧厂引起较大舆情事件。还有一些内生的污染,比如化肥、农药的使用。据统计,我国已经成为世界上使用化肥、农药数量最大的国家,东部一些地区面源污染已经超过工业污染[13]。虽然近年开展了农村垃圾、污水、厕所革命等环境治理,但这几个方面问题仍然很突出。

(二)农村地区环境污染舆论监督现状

追溯学术史可以发现,对“舆论监督”的使用时间并不长,但是对其内涵的使用早就存在。有研究追溯发现,孙旭培1981年在《刍议社会主义新闻自由》一文中,使用了“舆论监督”一词;1982年甘惜分教授在《新闻理论基础》中认为“舆论监督是实施社会主义民主的有效手段之一”[14]。在政策层面,1987年党的十三大报告中提出“发挥舆论监督的作用,支持群众批评工作中的缺点错误,反对官僚主义,同各种不正之风作斗争”。如果把农村地区环境污染作为监督对象,我们可以把舆论监督的内涵界定为:从生态环境保护角度,通过舆论对农村环境污染进行公开的监督,以引起社会关注,促进污染问题得以解决的行为。

前述已经论及农村地区环境污染的严重状况,然而,我们通过数据库检索、分析发现,对农村地区环境污染的舆论监督仍略显不足。根据时事探针对新闻报道的分析,从2013年11月6日至2019年5月15日,共有9 525篇报道涉及“农村环境”,其中正面报道3 903篇,涉及舆论监督倾向的负面报道只有602篇。总的来看,对农村环境污染的舆论监督,占比还较低。通过对9 525篇新闻的进一步分析发现,其子话题涉及较多的是“以奖促治”“脏乱差”“十三五”“三大革命”“美丽乡村”“厕所革命”等,分析出来的前10个子话题,只有“脏乱差”涉及农村环境污染的负面内容。如果对负面词再做细分,我们发现,除了“脏乱差”环境本身的描述,多是对污染程度与客观原因的分析,污染本身状况并没有过多地呈现出来(见图1)。

图1 农村环境报道负面词数量

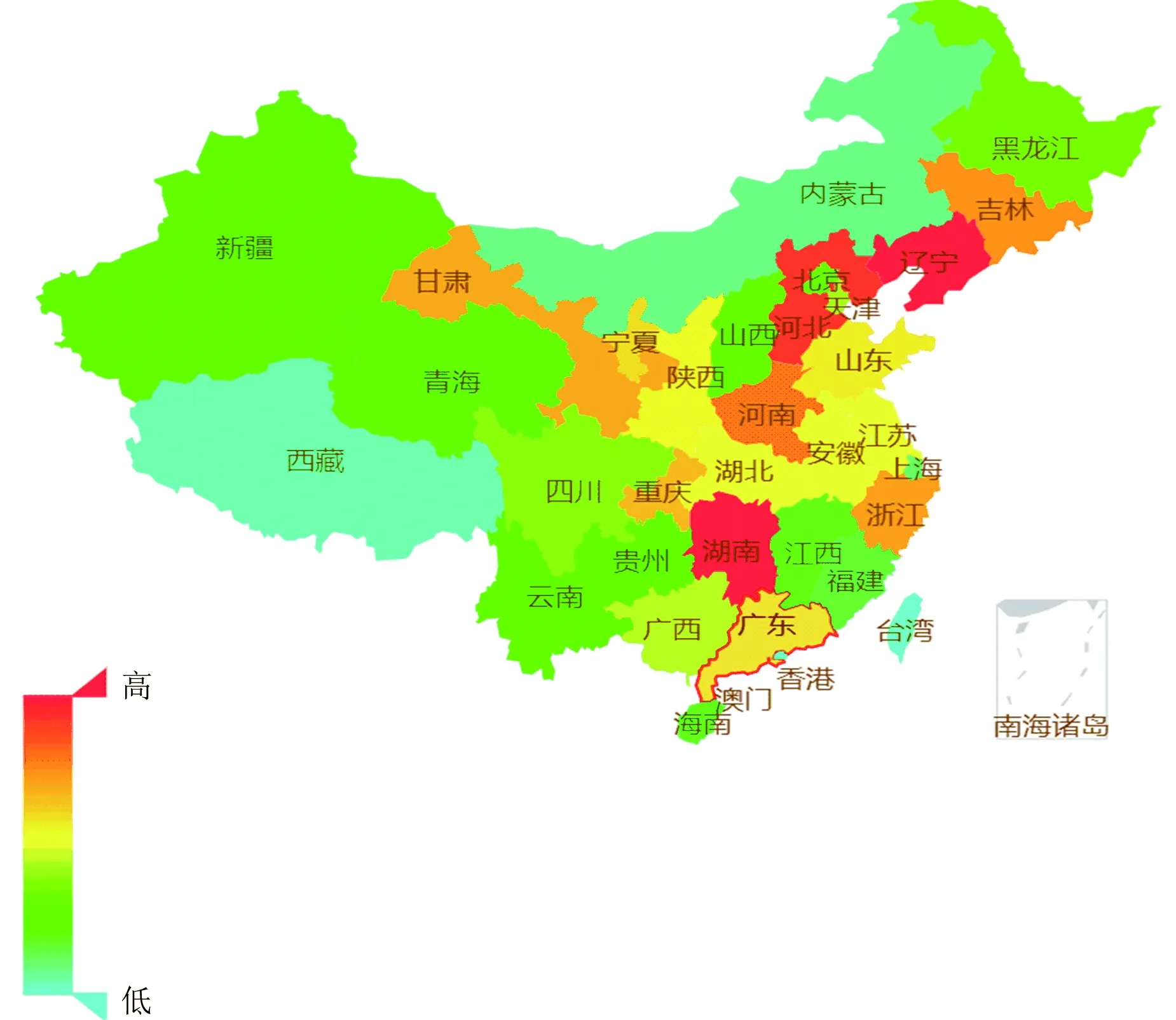

图2 各省关于农村地区环境问题的报道量

(三)“公共性”的缺位及其原因思考

有研究认为,当前环境污染呈现“内殖民”与“农村化”趋势。“内殖民”意指环境污染正从东部沿海发达地区向中西部转移;“农村化”指城市因居民环保意识、社会舆论关注、城市建设需要等污染状况逐渐向好,而农村却变得越来越差[15]。范可也指出,全球范围内有工业转移梯度问题,带有污染源的产业从发达国家向次发达国家转移[16]。实际上,不仅国家间存在梯度转移,目前也有从都市区向农村地区转移的情况。而在广大农村地区,甚至有研究认为“各方面监管如同虚设,很多企业根本没有按规定执行排污,导致许多地方污染严重”[17]。这个从报道统计中也可以看出,率先进行工业化的省份,环境污染正从城市向农村蔓延(见图2)。

面临着污染严重的农村地区环境现实状况,大众传媒在一定程度上是缺位的,至少是关注的还不够多,不够广。这导致几个结果,一是民间舆情的发达,网民用多种形式关注环境污染,并在网络等新媒体传播;二是农村环境群体性事件高发。据统计,2015年国家环保部公布的重点环境案件中,有13件涉及农村。总的来看,农村涉及环境的群体性事件有增多的趋势,不少事件参与人多,影响大。以浙江东阳画水镇农民环境抗争为例,邓燕华在《中国农村的环保抗争:以华镇事件为例》对其发生过程做了细致描述,其参与之广、影响之大,确是中国农村环境群体性事件的代表[18]。

农村地区环境污染之所以没有成为“公共性”话题,有着较为深远的社会原因。中国有着几千年的农业文明,直到近现代才提出农业现代化,中国农村对现代化的要求相对来说没有那么明显。此外,对农村地区环境污染的“忽视”也和舆论生成的规律有关,舆论常常具有话题性,其生成主题和消费主体都有一定的范围,相对来说,农民拥有舆论资源的能力是比较弱的。在当前背景下,农村外出务工人员以青壮年居多,农村空心化严重,分散的人口特征和广阔的农村范围,难以利用舆论监督环境污染问题。

三、对农村地区环境污染舆论监督的“公共性”建构的思考

“公共性”的内涵丰富且处于变动中[19],它主要指涉价值的公共性、参与的广泛性、利益的公共性。本文重点强调农村地区环境污染公众参与的广泛、多样,大众传媒议题表达的频次、深度。是大众传媒作为公器、喉舌功能的体现,是公开性、批判性、公益性的统一[20]。实际上,对于“公共性”的构想,还停留在“应然”的层面,具体如何展开,还需要进一步研究。

一是厘清不同类型媒体公共性的内涵。从历时性看,中国传媒经历了以宣传为主、以专业化为主,市场化转型、网络媒体崛起等不同阶段。在革命战争年代和新中国成立初期,为了配合战争与建设的需要,新闻媒体在与敌斗争、统一认识等方面,发挥了重要作用;1978年之后,随着改革开放的推进,在宣传主旋律的同时,一批体现新闻自身特征的专业化报道见诸报端、广播、电视,既完成了报道“现代化”,也满足了公众的知情权。20世纪最后10年,中国媒体开始了市场化转型,一批都市报、晚报开始转型并积极干预社会生活,特别是对一些社会现象的批评有所增多。而2000年之后,随着网络媒体的崛起,公共事件越来越多地走进公众视野,大众传媒公共性的功能越来越凸显。

但是也需对这种公共性有所认知。大众传媒时代,新闻的生产与传播、公共议题的构建,是新闻人按照严格的步骤、要求来进行的,其中审核、把关都有较为规范化的要求。网络的兴起,特别近些年“两微一端”的快速发展,人人都有麦克风,人人都能做记者,让公共事件层出不穷。笔者认为,这种状况应该分为“公众性”和“公共性”,前者强调人数的多少,后者强调协商、理性、观点呈现。因为在环境信息传播过程中,伴随着大量的流言、谣言的滋生,比如PX事件中不少信息都不具有科学性,甚至是舆论成为利用的对象,这对公共性的建构是不利的。从这个角度来说,对于“公共性”的建构,传统的大众传媒还需要持续发力。

二是加强对农村地区环境污染舆论表达的监管。这里的监管不是监控、控制的意思,更多是社会学话语中的“治理”,之所以用“监管”,主要是由于以下原因:由于舆论内涵的丰富性,当我们谈论舆论时,我们并不知道舆论对象在哪里,它只是我们感受到的一种力量,是一种“政治的过程”,所以我们只是用一种泛泛而谈来指称这种现象。而且,舆论是复杂的。日本有“舆论”与“世论”之别,认为舆论是抑制私愤的公论,是多数人的理性意见;世论是个人感情,是没有成为意识对象的心理状态[21]。公共领域研究的大家哈贝马斯也将公共舆论分为两类,一类是作为批判力量,一类是作为展示和操纵力量,前者和政治权力相关,后者和个人等相关。哈贝马斯也承认舆论的理性与非理性,所以,他认为舆论需要管制,当然,他也认为制度需要一个逐步认识和完善的过程[22]。从这个角度上,加强舆论监管是必须的。

三是“公共性”建构的路径选择。在农村地区环境污染的舆论监督过程中,因经济利益、政治动机、文化动机的不同,个人或机构有着不同的选择,甚至从舆论关注走向群体性事件。裴宜理将农民的反抗与地方的自然生态环境直接进行了勾连,她认为华北农民生活周围的生态处境恶劣,客观上导致了华北的农民起义[23]。虽然裴宜理夸大了生态环境的功能,但是生态环境变化的影响也是显而易见的。我们试图通过建构新的大众传媒的“公共性”,通过理性而客观的表达,让政府、公众、媒体知晓农村地区环境污染的严重程度,从而为农村地区环境的改善贡献力量。

首先要建立污染信息科学传播的机制。从自媒体传播的把关机制来看,由于把关人的缺乏,目前环境信息传播中有较多的谣言信息,这些内容冲淡了污染事件本身以及相关信息的科学传播,不利于传媒“公共性”的建构。当前,网络媒体对科学的环保信息进行传播的主要有三类人,一是专职的环保科学家、科普作者以及他们设置的“两微一端”账号,二是从事相关科学传播的网站,比如科学网、环保网等,三是普通用户。总体来看,当前环保类信息还是偏少,缺少权威性。建议相关部门在环境污染事件发生后,除了发布及时、真实的环境污染信息之外,尽量让环境保护方面的专家介入,科学权威地解读环境污染现象,告知公众环境污染的真相,消除谣言滋生的可能空间。引导环保组织、环保爱好者形成科学信息传播同盟,用“环保共同体”传播环境污染科普知识,提升公众环保素养。建议环境保护主管部门,设立相关机构或设立环境保护科普知识发布机制,定期、全面、科学地传播环境污染知识,为大众传媒提供优质信息,让公众全面、科学地了解环境污染相关知识,做到从信息传递推进至科普传播。

其次要引导公众有序参与、理性传播。农村地区环境污染多和农村居民切身利益相关,由于欠缺环保知识以及媒介素养,农村居民在参与上有时会体现出非理性等特征,这需要大众传媒找准渠道引导农村居民参与环保;在自媒体呈现方面,掌握农村居民信息生产和涉农污染信息传递工作,在源头上为构建农村地区环境污染信息传播“公共性”做好准备。具体来说,讲清环境污染治理的急迫性与环境保护的重要性,让农村居民逐步养成环保习惯。环境保护事关农村现代化和民族文明素质的提升,要抓住当前中国工业化转型和生态文明建设的“时间窗口”,向农村居民说清楚环境污染的教训,引导农民从垃圾分类、保持水体干净、科学使用农药化肥等入手,从自我做起,理性参与环境污染事件。从环境参与的角度来看,环境保护的重要性、农村居民环境保护知识、个人的受教育程度对环境保护习惯的形成与环境事件的参与,有显著的正面影响[24]。相关部门要抓住农村环境污染事件与相关政策宣传的有效时机,对环境保护的必要性、科学环保等进行宣传。

还要做好重大污染事件的信息传递工作。农村地区环境污染既有常态性,又有突发性。突发性环境污染事件具有传播广、影响大、参与多的特征,所以大众媒体需要建立舆论引导机制,把握好重大污染事件信息传播的时、效、度,既满足农村居民的知情权,又能在农村地区环境治理中有所贡献。要及时发布信息。当前,有些环境污染的信息发布滞后,有的事件发生几天后,相关信息才开始向公众发布。信息传递要透明。有些环境公共事件发生后,信息传递不透明,容易引发群体性事件。一些污染事件发生后,相关部门没有及时发布信息,这反而滋生了公众的恐慌情绪。比如什邡的PX事件,由于信息传递不及时、不透明,造成部分群众上街“散步”。信息传播要准确。环境突发事件发生后,有些地方政府为了安抚群众,匆忙答应不上马、不开工,可是事后又出尔反尔,这些做法极大地透支了政府信用。环境公共事件发生后,政府应积极主动权威地发布相关信息,遵守承诺,把群众的不信任、不认同消除干净,为国家生态文明建设的行为共识奠定群众基础。