银屑病患者中甲真菌病患病率的病例对照研究

2019-08-23袁红珊孔庆涛

袁红珊 孔庆涛 刘 慧 李 锦 桑 红

银屑病是一种常见的慢性炎症性皮肤疾病,银屑病患者中甲受累的比例在10%~90%之间[1],甲床、甲母质、甲下皮、甲皱襞均会产生银屑病甲的改变。甲真菌病是由皮肤癣菌、酵母菌、霉菌感染引起的甲病,全球患病率约为5.5%,在所有甲病中占50%[2]。甲真菌病的临床表现包括甲变色、角化过度和甲分离。银屑病甲和甲真菌病都很常见,临床表现和侵犯部位相似使两者的鉴别诊断相对困难。银屑病患者中甲真菌病的患病率在4.6%~63.1%不等[3],也有文献报道银屑病患者中酵母菌感染比例较高。因此银屑病患者是否易患甲真菌病仍存在争议,本研究拟对银屑病患者是否易患甲真菌病及感染真菌菌种进行探究,以期得出相应的结果。

1 材料与方法

1.1 研究对象 收集2016年12月至2018年4月至南京总医院皮肤科门诊就诊的银屑病患者198例,其中寻常型银屑病192例,红皮病型银屑病4例,关节病型银屑病1例,脓疱型银屑病1例。门诊良性色素痣、囊肿等良性病变接受激光、手术治疗患者168例。排除标准:有严重的心、肝、肾疾病,糖尿病及精神病患者;合并妊娠患者;3个月内系统应用糖皮质激素或免疫抑制剂者;3个月内应用过系统性抗真菌药物者,2周内局部外用过抗真菌药物者;孕妇及哺乳期妇女;既往有因甲病就诊史、甲外伤史者。

1.2 真菌检查

1.2.1 真菌镜检 采用直接镜检法,选取患者1~2个病变最严重的病甲作为靶甲,指甲和趾甲分别取材。选取变色、萎缩或者变脆的部位,用无菌小刀刮除表层后,采集病甲边缘下的较深层(贴近甲床)的甲屑置于洁净的载玻片上。如为白甲,则取病甲表层。在显微镜高倍视野下找到菌丝或孢子即为阳性。

1.2.2 真菌培养 采集标本同上,采用三点接种培养法,病甲标本以无菌方式分别接种于含和不含放线菌酮的沙氏葡萄糖蛋白胨琼脂培养基中(两种培养基均含氯霉素),置于25℃恒温培养箱内培养2~4周,每2~3天观察1次。如果每管斜面培养中有2个或3个点有同种真菌生长即鉴定为致病菌。培养4周以上未见真菌生长则判为真菌培养阴性。

1.2.3 真菌鉴定 主要根据菌落生长速度快慢、形态特征、颜色变化及镜下形态等鉴定菌种。做玻片小培养,镜下观察大、小分生孢子形态结构特点协助丝状真菌的鉴定。酵母菌则结合科玛嘉念珠菌显色培养基鉴定菌种。对于部分形态学鉴定较难区别的菌落采用ITS测序进行分子鉴定,引物为真菌通用引物ITS1(5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’)和ITS4(5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’)。将PCR扩增产物测序后所得的ITS基因序列在NCBI数据库中进行比对,进行菌种鉴定。

2 结果

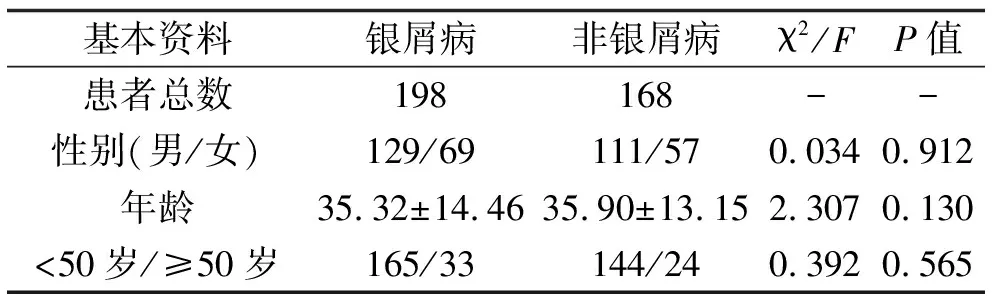

2.1 患者的基本特征 银屑病患者198例,其中寻常型银屑病192例,红皮病型银屑病4例,关节病型银屑病1例,脓疱型银屑病1例。男性129例,女性69例,年龄5~74(35.32±14.46)岁。非银屑病患者168例,男性111例,女性57例,年龄8~72(35.90±13.15)岁。两组患者性别、年龄经单因素方差分析无统计学差异(P>0.05),见表1。

表1 患者的一般情况

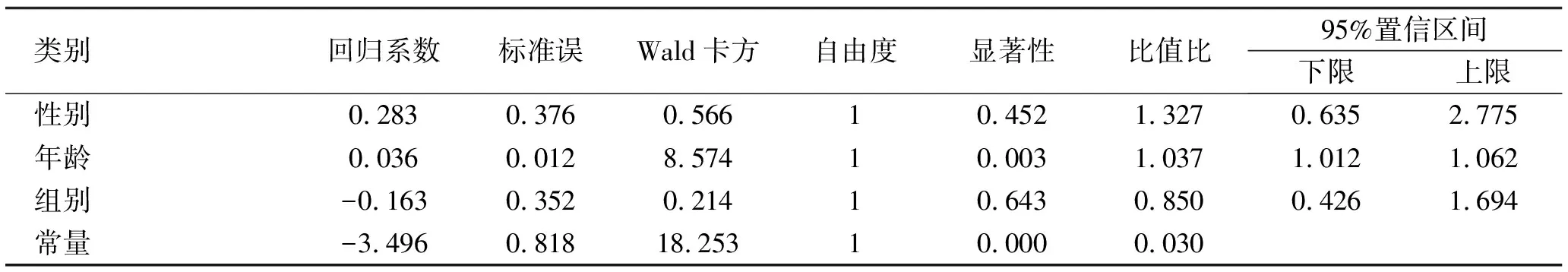

2.2 银屑病与非银屑病患者甲真菌病患病率的比较 198例银屑病患者中,94例患者甲外观异常,22例(11.1%)患甲真菌病,168例非银屑病患者中,23例患者甲外观异常,16例(9.5%)患甲真菌病,虽然银屑病患者甲真菌病相对较高,但两者无统计学差异(P=0.643)。另外,性别在甲真菌病患病率上无差别(P=0.452),年龄影响甲真菌病患病率(P=0.003),且年龄大的患者甲真菌病患病率高。在银屑病患者中,银屑病病程、类型、PASI评分均不影响甲真菌病患病率。见表2、3。

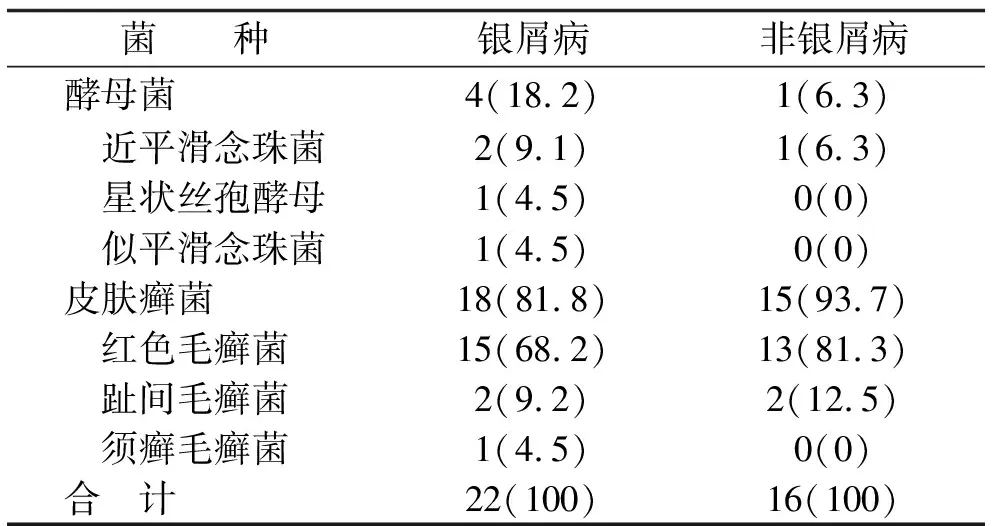

2.3 银屑病与非银屑病患者菌种的比较 在真菌菌种分类上,银屑病患者中培养出酵母菌4例(18.2%),皮肤癣菌18例(81.8%),其中红色毛癣菌15例(68.2%);在非银屑病患者中培养出酵母菌1例(6.3%),皮肤癣菌15例(93.7%),其中红色毛癣菌13例(81.3%)。见表4。两者在感染真菌类别无统计学差异(P=0.374)。

表2 银屑病与非银屑病甲真菌病患病率分析

表3 银屑病患者甲真菌患病率与病程、银屑病类型、PASI评分的分析

表4 银屑病与非银屑病患者感染真菌分析 例(%)

3 讨论

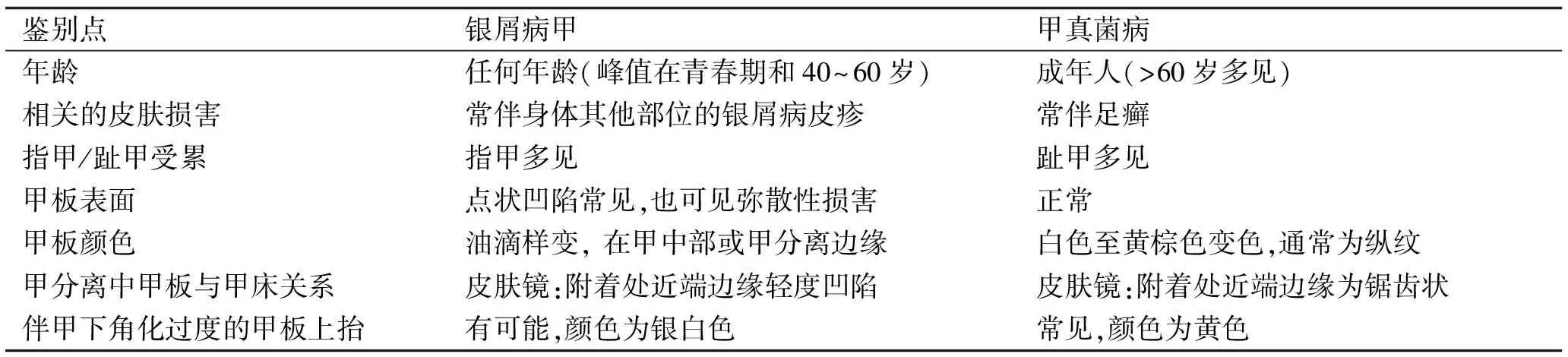

KOH直接镜检和真菌培养是目前常用的甲真菌病诊断方法,荧光染色法和组织病理PAS、GMS染色有助于提高阳性率。本研究采用KOH直接镜检和真菌培养的方法,KOH直接镜检阳性而真菌培养阴性时,再次进行真菌培养,两者结果相同的患者被纳入研究中。银屑病甲和甲真菌病都很常见,临床表现和侵犯部位相似使两者的鉴别诊断相对困难,主要鉴别点如下所述[4]。见表5。

表5 银屑病甲与甲真菌病流行病学、临床及皮肤镜下表现的区别

致密的角化甲板可充当保护宿主抵御微生物入侵的物理屏障,而银屑病甲失去该保护功能,另外银屑病甲中甲板从甲床上分离引起的甲下潮湿环境有利于病原微生物繁殖[5]。因此有学者认为银屑病甲可能会增加甲真菌感染的风险。但另一方面,银屑病甲远端甲板的快速更新和去除,可能减少真菌侵入甲角蛋白的机会,从而抑制甲真菌病的发展。银屑病甲中还存在具有增强对抗病原体的免疫防御能力的抗微生物肽[6,7],也有研究显示受慢性炎症影响的银屑病甲甲床含更多LL-37、hβD-2、hβD-4阳性细胞[8],其中LL-37能抑制白念珠菌生长[9]。因此这些结果提示银屑病甲可能降低,至少不增加甲真菌病发生的风险。

Klaassen等[3]回顾分析10项关于银屑病甲是否为甲真菌病易患因素的研究,综合所有研究,银屑病患者中甲真菌病的患病率为18%,在普通人群中甲真菌病的患病率为9.1%。因此,银屑病患者中的甲真菌病患病率似乎更高。但是因为各项研究的差异性,未能进行荟萃分析。各研究中银屑病患者中甲真菌病的发生率为4.6%~63.1%,对照组为2.4%~66%。虽然其中很多研究显示银屑病患者甲真菌病患病率更高,但其中只有三项研究得出银屑病患者比对照组具更高甲真菌病患病率的结论,其余七项研究表明两者无统计学差异。因此这个话题仍存在争议。

国内尚无类似的研究,而在我们的研究观察中,198例银屑病患者中甲真菌病的患病率为11.1%,非银屑病患者中甲真菌病患病率为9.5%,虽然银屑病患者甲真菌病相对较高,但两者无统计学差异(P=0.643),与部分文献报道结果相符[10-16]。同时,年龄影响甲真菌病患病率(P=0.003),且年龄大的患者甲真菌病患病率高,与文献报道结果一致。而银屑病病程、类型、PASI评分均不影响甲真菌病患病率,从另一方面提示银屑病可能并不增加真菌感染风险。在病原学方面,Klaassen等[3]回顾分析10项研究结果显示:四项研究得出酵母菌在银屑病患者中更常见的结论,但只有一项研究有统计学差异;一项研究发现霉菌在银屑病患者中更常见;另外三项研究得出菌种类别相似的结论,且皮肤癣菌最常见;剩余两项未进行菌种分类。本研究真菌培养结果显示酵母菌在银屑病患者中所占比例比非银屑病患者高,但无统计学差异(P=0.374),与部分文献报道结果相似[11,14,16]。

银屑病甲的治疗相对困难,主要采用局部外用糖皮质激素、卡泊三醇等疗法,甲真菌病主要的治疗方法为局部外用、口服抗真菌药物。本研究的局限性在于未能募集较多例数合并甲真菌病的银屑病患者进行抗真菌治疗,未能探究银屑病患者与非银屑病患者相比,抗真菌治疗疗效是否存在差异。有文献报道特比奈芬治疗银屑病合并甲真菌病患者引起急性泛发性发疹性脓疱病[17],伊曲康唑治疗银屑病患者甲真菌病的疗效低于非银屑病患者[18]。近期一项基于台湾国家健康保险研究数据库的研究结果表明,在甲真菌病患者中接受特比奈芬或伊曲康唑治疗者,增加了银屑病发生的风险[19]。用于治疗银屑病的他扎罗汀局部外用治疗远端侧位甲下型甲真菌病有效[20],含有丙二醇、甘油、尿素和乳酸的制剂K101-03对银屑病甲与甲真菌病均有治疗效果[21]。虽然抗真菌药物引发银屑病的发展病理生理机制未知,但提示临床上治疗银屑病合并甲真菌病患者可优先使用外用药物,其治疗疗效有待于进一步研究。

虽然存在局限性,但本研究结果示银屑病并不增加甲真菌病患病率,与非银屑病患者相比感染真菌菌种无明显差异,提示银屑病甲床中的抗微生物肽在抗真菌感染中起着重要作用。