拔牙与非拔牙正畸治疗对骨性Ⅲ类错患者唇红变化的影响

2019-08-22刘艳艳康文静乔星郭泽昊刘杰朱德超卢海燕

刘艳艳 康文静 乔星 郭泽昊 刘杰 朱德超 卢海燕

目前,大部分研究集中于拔牙或非拔牙矫治后患者侧貌软硬组织的改变及软硬组织变化的相关性[1-4],对正貌美观的研究较少,但正貌美观是面部美观的主要表现,而面下1/3是正貌美观的重要组成,唇则是面下1/3美观的关键[5],唇红显露量的变化将影响个体外貌美观甚至社交。

1 材料与方法

1.1 样本选择

按纳入标准选取2010~2016 年河北医科大学口腔医院正畸科门诊治疗结束患者共32 例,分为拔除4 颗第一前磨牙组[14 人,其中男2 人,女12 人,平均年龄(23.3±4.4) 岁]以及非拔牙组[18 人,其中男4 人,女14 人,平均年龄(22.7±5.2) 岁]。纳入标准:①颈椎成熟度CS6,生长发育完成,年龄17~30 岁;②恒牙列,牙列完整(不包括第三磨牙),磨牙近中关系;③ANB<0°,Wits值≤-1 mm;④至少有4 颗前牙表现为反,可退至对刃;⑤无关节疾病。

1.2 矫治方法及过程

1.3 拍摄方法及影像处理

治疗前后分别使用全景X射线机(CRANEX®D,卡瓦集团,美国)拍摄头颅侧位片以及数码相机(CANON EOS 40D,日本)拍摄正面像。将上述图片导入计算机,使用同一患者石膏模型切牙宽度及微笑像切牙宽度的测量值定义比例尺,由同一医生采用Winceph 9.0以及AutoCAD进行定点测量。

1.4 测量指标

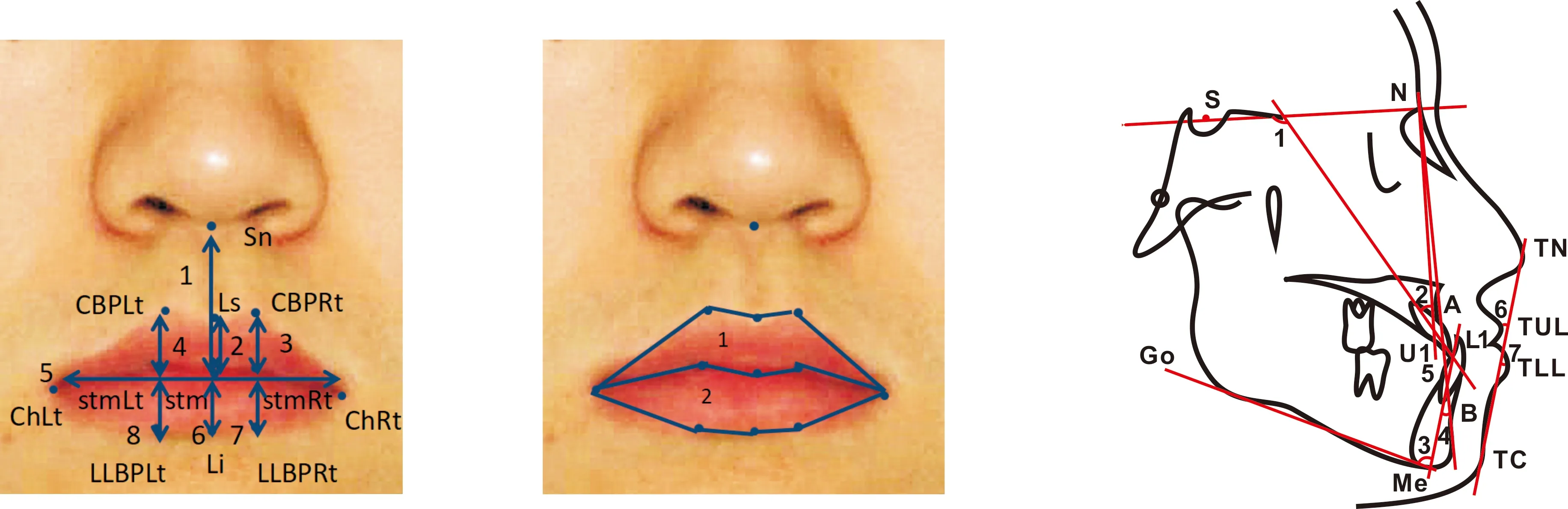

正面像标志点:①鼻下点(Sn); ②上唇珠点(Ls);③左右上唇峰点(CBPRt,CBPLt));④口裂点(stm);⑤左右口裂点(stmRt,stmLt);⑥口角点(ChRt,ChLt);⑦下口点(Li);⑧左右下唇缘点(LLBPRt,LLBPLt)。头颅侧位片标志点:①蝶鞍点(S);②鼻根点(N);③上齿槽座点(A);④下齿槽座点(B);⑤颏下点(Me);⑥颏顶点(Gn);⑦上中切牙点(U1);⑧下中切牙点(L1);⑨鼻顶点(TN);⑩上唇突点(TUL);下唇突点(TLL);软组织颏前点(TC)(图 1~3)。

测量项目如下:①上唇高度(Sn-stm);②上唇红高度(Ls-stm);③右上唇峰高度(CBPRt-stmRt);④左上唇峰高度(CBPLt-stmLt);⑤口裂宽度(ChLt-ChRt);⑥下唇红高度(Li-stm);⑦右下唇缘高度(LLBPRt-stmRt);⑧左下唇缘高度(LLBPLt-stmLt);⑨上唇红高比(Ls-stm/Sn-stm);⑩上下唇红高比(Ls-stm/Li-stm);唇红长宽比(Ls-Li/ChLt-ChRt)(图 1)。唇面积测量:①上唇面积;②下唇面积(图 2)。头影测量项目:①U1-SN;②U1-NA;③L1-MP;④L1-NB;⑤U1-L1;⑥TUL-E线;⑦TLL-E线(图 3)。

图 1 正侧貌标志点及测量项目 图 2 唇面积测量 图 3 头影侧位片测量项目

Fig 1 Landmarks and liner measurements of lips on frontal view Fig 2 Area measurements of lips Fig 3 The measurements of lateral cephalometric radiographs

1.5 统计学方法

2 结 果

拔牙矫治后下唇红高、双侧下唇缘高及下唇面积均减小,L1-MP、L1-NB减小,U1-L1、TLL-E线增大(P<0.05)。非拔牙矫治后上唇红高、双侧上唇峰高、下唇红高、双侧下唇缘高及上唇红面积均增大,唇红长宽比减小,U1-SN、U1-NA增大,U1-L1、TUL-E线减小(P<0.05),具有统计学意义(表 1)。

2 组矫治后在上下唇红整体高度、上下唇红面积和唇红长宽比、U1-SN、U1-NA、L1-MP、L1-NB、U1-L1及TLL-E线的变化量上均存在组间差异,P<0.05,具有统计学意义(表2)。

Pearson相关分析结果显示上下唇红整体高度及上下唇面积的变化均与U1-SN、U1-NA正相关,且除下唇面积外其余指标均与U1-L1负相关(表 3)。

表 1 2 组治疗前后软硬组织测量项目配对t检验

3 讨 论

3.1 软组织研究方法的选取

目前,研究软组织的方法包括直接测量、头颅侧位片、CBCT、三维表面成像等,三维表面成像又包括莫尔云纹、激光扫描、立体摄影及结构光扫描等[6]。

本研究为回顾性课题,颅颌资料的获取采用三维表面成像技术是最佳选择,但实验对象前后时间跨度较大,必须拥有完整的易于获取且清晰准确的资料,而正面像唇红及唇白交界明显,易于定点,是不同位点在同一平面的投射,是三维面部的二维微缩版,可以直观的显示面部形态,拍摄方便简单,经济实惠并易于获取,其准确性也已经到验证[7-11],因此本研究选用正面像探讨唇红显露量的变化。

3.2 正貌唇红的变化

在普遍的社会交往中,大部分人的注意力都会集中于唇和眼睛[12],丰满而形态良好的唇可以增加年轻感、健康感和社交吸引力[7],多项研究[10-11,13]表明拥有魅力的面孔大都拥有较大的唇红面积。随着年龄的增长,唇红体积将逐渐减小,上唇尤为明显,唇将整体变长并伴随唇红丧失,部分唇红转化为唇白,从而产生薄唇面容[11,14],因此注射及手术丰唇等增大唇红显露的做法也越来越盛行[7]。在正畸治疗中也一定要考虑到硬组织变化可能带来的唇美学改变,防止因正畸治疗导致过度的唇红丧失而影响面部美学[15]。

本研究中2 种不同治疗模式对唇红变化有着相反影响,拔牙组治疗后下唇红整体高度及面积均显著减小,非拔牙组治疗后上下唇红整体高度及上唇面积均显著增大,可能为矫治后唇凸度及唇紧张度的改变所致。拔牙组治疗后下切牙舌向移位,下唇凸度减小,下唇回收趋于平直,可能导致唇红高度及面积减小。非拔牙组治疗后上切牙唇向移位,上唇凸度增大,上唇前移趋于丰满,可能导致唇红高度及面积增大,但其下唇红高度也显著增大,尽管下唇凸度变化不显著,具体原因需进一步研究。此外,非拔牙组唇红长宽比也显著减小,唇红整体形态有从“狭长”变“宽阔”的趋势。也有研究[16]显示唇红高度及面积比例的改善可以改善微笑美学,使笑容更富魅力。但唇红高度的可接受范围有临界值,过大的唇红高度也会影响面部美学[17]。

表 2 2 组治疗前后软硬组织测量项目独立样本t检验

Tab 2 The independent-sampleTtest of soft and hard tissue between the 2 groups

测量项目拔牙组非拔牙组P值口裂宽(mm)-0.51±1.870.22±3.020.435下唇红高(mm)-0.90±1.290.88±1.43<0.01右下唇缘高(mm)-0.89±1.220.80±1.45<0.01左下唇缘高(mm)-0.95±1.100.79±1.41<0.01上唇高(mm)0.50±1.620.72±2.220.756上唇红高(mm)-0.37±1.140.60±0.970.014右上唇峰高(mm)0.74±1.310.56±0.96<0.01左上唇峰高(mm)-0.59±1.220.69±1.23<0.01上唇红高比-0.02±0.040.02±0.04<0.01上下唇红高比0.09±0.28-0.01±0.170.234唇红长宽比0.18±0.43-0.25±0.26<0.01上唇红面积(mm2)-19.62±47.2222.68±44.830.015下唇红面积(mm2)-28.44±36.1725.13±63.46<0.01上下面积比-0.08±0.230.01±0.160.229U1-SN(°)-3.29±6.279.07±5.47<0.01U1-NA(°)-2.44±6.319.08±4.98<0.01L1-MP(°)-8.55±5.41-0.46±4.65<0.01L1-NB(°)-8.60±5.13-0.31±4.53<0.01U1-LI(°)8.66±6.77-9.90±7.94<0.01TUL-线(mm)0.27±1.190.84±1.000.149TLL-线(mm)-1.65±1.63-0.01±1.29<0.01

表 3 软硬组织变化的Pearson相关分析

Tab 3 Pearson correlation coefficients between soft tissue and hard tissue

测量项目U1-SNU1-NAL1-NBL1-MPU1-LI口裂宽(mm)0.1040.0390.0790.047-0.123下唇红高(mm)0.401①0.406①0.2840.231-0.371①右下唇峰(mm)0.453②0.456②0.2700.214-0.366①左下唇峰(mm)0.448①0.444①0.3060.236-0.356①上唇高(mm)-0.050-0.025-0.046-0.0470.063上唇红高(mm)0.501②0.499②0.3190.290-0.481②右上唇峰(mm)0.528②0.516②0.2420.256-0.561②左上唇峰(mm)0.485②0.484②0.3010.310-0.448①上唇面积(mm2)0.505②0.481②0.2390.249-0.426①下唇面积(mm2)0.409①0.396①0.1870.132-0.308

注: ①在 0.01 水平(双侧)上显著相关; ②在 0.05 水平(双侧)上显著相关

这提示骨性Ⅲ类患者设计矫治方案时,应考虑其自身唇红的高度及面积状况,结合个体审美偏好的差异[18],辅助设计诊断。

3.3 软硬组织变化的相关性

本研究显示上切牙的矢状向移动及上下切牙角的变化均与唇红高度及面积的变化有一定相关。Trisnawaty等[19-20],Perkins等[21]则认为上切牙的移动与上唇红高度变化关系不大,但观察到下切牙的回收与唇红减小具有相关性,且Perkins等发现唇红高度的变化与口裂点至切牙距离有关,当口裂点至切牙距离小于6 mm时,唇红高度变化显著,当距离大于6 mm时,唇红高度变化不显著。也有学者[16,22]认为治疗前异常的覆覆盖会破坏上下唇肌肉的平衡,影响唇红的显露量。

上切牙移动与唇红显露变化相关的原因可能与异常的前牙咬合关系改善有关。治疗前切牙反,上前牙切端无法与唇组织接触,治疗后上切牙切端则可能与唇组织接触从而影响其凸度并改变唇红的显露量。但唇组织自身解剖结构及力学结构复杂,即使上切牙位于下切牙舌侧,依然有牙槽骨及牙槽嵴顶作为唇的支持,且大部分人群口裂与切牙都非紧密接触[5]。此外,唇凸度变化还受唇厚度、年龄、性别、种族、牙齿前突及后缩等不同因素影响[23]。因此用切牙的移动预测唇红显露的变化较难。