趴在泥土里寻找春天(外一章)

2019-08-20毕亮

□ 毕亮

住在昭苏的那几年,格外期盼春天。只因冬天持续得太久,太冷,雪太多。

冬天的漫长让春天显得格外珍贵。珍贵的东西往往易逝,昭苏的春天也不例外。还没来得及享受春天带来的种种美好,我们已经生活在夏天了。春天走得悄无声息。

其实,春天来得也是隐秘,但也并非无迹可循。东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来。这是《礼记》上说的,应当也是一种痕迹,只是我们在高原,未曾留意过。关于春天,我们看到的是另外的迹象。

有一天晚饭后,和同事闲逛散步,看到泥土里有一小片若有若无的嫩黄,我们走近泥土趴在地上看,见是一片一片嫩嫩的芽尖在冒出来。那一刻的惊喜,现在都还记得清楚。我们在泥土里找到了春天,此时已近三月尾,昭苏高原的雪即将融尽。

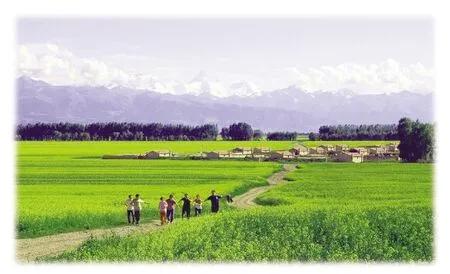

苇岸曾有过这样的感觉:立春一过,看着旷野,有一种庄稼满地的幻觉。天空已经变蓝,踩在松动的土地上,感到肢体在伸张,血液在涌动。看到小草发芽的时候,我记起了苇岸的句子。此时,夕阳在天边,染红了雪山;雪山就在不远处,仿佛我们抬脚可即,随着春天的到来,看向雪山的视线会越来越清晰,雪线也在慢慢往上走,直至七月油菜花开时,映照在草原和河水中。

春天来后没几天,我被派到一个畜牧业连队去督促春耕春播。这个季节,正是“天气下降,地气和同,草木萌动”之时,世代生活在垦区高原上的人开始耕地、播种了,种的主要是麦子和油菜,四月种下,九月十月收获,在我来之前,在我走之后,都将如此,鲜有变化。

曾经以游牧为生、逐水草而居的哈萨克人也开始种植庄稼。在我曾经生活的昭苏高原,他们在黑土地上种麦子播油菜,收成往往很对得起他们的付出。甚至有几年,他们亩产量超过了世代耕种的汉族邻居。

在连队图书室,我翻过一本哈萨克人的诗选,看到了这样的诗句:拖拉机是生活的大笔/在大地上书写春天的诗句/走过白纸一样的田野/留下黑色的波浪起伏的字迹。

诗人所写,真是我正经历着的生活。看到就顺手抄在了当天的工作日志本上。说是工作日志,记的无外乎是每天的耕种进度,化肥、种子数量以及所用的劳务工人数和时间。

几年后,我离开了连队,离开了团场,看到刘亮程的散文《飞机配件门市部》,文章有一段写到春播检查,记起了曾经的连队生活,白天基本就在条田里,干的活儿跟刘亮程写到的差不多。我们督促耕种,盯着的重点是高标准农田的播种。高标准农田要求有树有路有渠。播种时,每启一行,在地的另一头都有人用树杆高高举着一个化肥袋或者其他什么醒目颜色的东西,为的就是“把眼睛往远里看”、“盯着天边边上的云,直直开过去”,这样就播得直。如果我没有这一段生活经历,看刘亮程此段,或许会觉得是虚构。然而,现在看起来,刘亮程是如实地予以记录。

也是去了连队我才知道,远看嫩黄的一片,近看,只是零星露出几棵芽。这种假象,误导了人,更误导了牲畜,它们盯着嫩黄猛跑过去,到了跟前,嘴上啃到的都是土。刚开始我在连队生活时,还没注意过这些,某日和连队的兽医坐在地头聊天,他说起来的,第二年我再看,果真是这样。

感觉春耕春播还未结束,夏天就到了,我也回到原来的工作岗位,看着夏天从身边走过,开始了漫长的扫雪生活,继而期待着下一个春天。

洪水冲刷草原

奥尔多·利奥波德在《沙郡年记》里这么写:我不知道有哪一种孤独可以和春天洪水带来的孤独相比。大雁也不知道,即使它见过更多种类的孤独。

我曾见过这种孤独,并经历着这样的孤独。春天洪水的孤独,带来的是草原上一条条河流的复活。洪水顺势而下,冲刷草原;孤独由此而来,布满草原角角落落。在春天,洪水季节,将有无数条小河流游走在草原,它们没有终点。水流经草原也会分岔,然后接着流,都朝着同一个方向——往下。水往低处流,在草原及其深处,也不会有什么变化。

洪水把牧场和羊群的必经之路分开,等待水流退去,草将重新长成一片。水流过的地方,牧草将丰茂起来。

有些支流最终都汇到同一条河流,当然有一些会流向不同的河道。当然还有一些,就留在了草原。它们被滋养草根的黑土黄土吸收,被密集的草阻挡往前流的脚步,就把家按在草原上。每次下雨形成水流,都是在和亲人重逢。

在草原生活的时候,我曾经历过几场声势浩大的洪水,在人的外力干预下,洪水终于汇入河道,顺流而下入了水库,水流入水中,等待浇灌的季节。那时,我生活在昭苏高原一个农牧业连队,地势斜陡,背靠群山,翻过山就出了国境。冬天的雪落在山上,也落在山下,一场雪堆在前一场雪之上,等到春天,山上的雪依旧在山上。落在山脚的雪,则是另一种命运。过去的一夜,雪融化得太快,雪水毫无阻拦地横冲直撞,第二天一早就听说昨夜谁家的羊圈被洪水突袭,带走的羊不在少数。

积压一冬的雪,在初春融化,真应该有一场盛大的仪式。站在田埂上,风也少了冬日的刀割,看条田雪水泥泞。在一周后,它们将会被种上麦子、油菜,或者其他的什么作物,属于冬天的季节即将过去。而远远望去,若有若无的嫩黄闪现,那是草忍不住想要冒出来了,它们总比庄稼坚强,能扛得住风雨干旱和冰雹。

曾经一望无际覆盖着雪的条田,化冻后,泥土是黑色的,松软。一手抓上去,有点凉,湿湿的土就从指尖滑掉了。气象学家竺可桢先生的文章《大自然的语言》更有趣味:立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

冰雪融化时,大地已经苏醒。当夜里,融雪的声音传入睡眠人的耳中,沉睡的人的睡眠也开始变得浅起来,辗转反侧——春天来了,有期待,又不安。不安,与洪水有关。我刚住到昭苏高原的第一个春天,听到雪水冲走羊群时的惊讶还在眼前,如今一些年过去,生活教会我的,从融雪性洪水开始。

此前,经历过的洪水都在皖南老家。也多在早稻收割的季节。有一年到外公家去抢收庄稼。他们那边地势低,雨水多的年头,十年九淹。那一年的雨水似乎格外大,连续的雨,把稻田都淹得一眼望去都是水平面。大人们在淹没的稻田里,凭着经验摸索着割稻子,小孩就推着洗澡盆或者其他的什么工具,装着水淋淋稻穗,一趟趟往高处的岸上卸稻子。一晃,已是二十年前的事。现在已没多少人种田。一晃,外公也已走了几年;他流过汗水的田园,荒芜,野草疯长。

“春天里的一夜小雨,融化了最后的残雪,大地好像被水轻轻洗过,去年的苦艾也在黑色的泥土上亮出干净的枯枝,等待新枝生长。”这是小说里写的北疆的草原春天,而在昭苏,也差不多。之后,土地上多了许多身影,都是在条田晃悠的人群,他们准备了一个冬天的力气,将都用在土地里,扛种子,施肥,跟机车……奔走在草场上的牲畜,少了不少,也增加了新面孔;而忙着农活的人群中,也少了一些熟面孔,他们没熬得过过去的那个冬天,和土地、雪水融在了一起。