DSA下电外科能量平台联合针刀治疗跟痛症的临床观察

2019-08-19李远栋张晓宇刘爱峰李嘉钰

李远栋,王 平,张晓宇,刘爱峰,苏 瑾,李嘉钰

跟痛症是由于肌肉、韧带、骨骼等失衡而形成的一种慢性劳损性无菌性炎症,主要表现为足跟跖面肿胀、压痛、疼痛等[1],其病理学基础主要为跟骨骨刺、跖筋膜炎等[2],往往因久行、久立等而发病,多见于中老年人,体胖者多发,可单侧或双侧发病[3]。有学者报道在美国大约有10%的人在其一生中会患跟痛症[4],而我国目前无相关数据统计。目前针对该病的治疗方法多样,如非甾体药物、痛点封闭、局部外敷、针刀、外科手术治疗等[5]。本文选取2017年1月—2018年1月天津中医药大学第一附属医院骨伤科74例跟痛症患者,旨在观察电外科能量平台联合针刀治疗跟痛症的临床疗效及安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组共74例,采用随机数字表法分为治疗组(n=37)和对照组(n=37)。治疗组男12例,女25例;年龄35~51岁,平均年龄为(45.1±2.1)岁,病程1~24个月,平均病程为(12.1±3.1)个月,左侧12例,右侧14例,双侧11例。对照组男17例,女20例;年龄50~65岁,平均年龄为(50.4±1.2)岁,病程5~23个月,平均病程为(11.1±2.1)个月,左侧15例,右侧10例,双侧12例。两组一般资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

诊断标准 根据文献[6-7]标准制定。

纳入标准[8]:(1)晨起后着地行走即感足跟部疼痛,稍走几步后疼痛轻度缓解;(2)压痛点位于跟骨结节中央及跖筋膜附着处;(3)局部无红肿、发热等炎症表现;(4)不适宜应用口服药、外用药或者药物治疗效果不理想;(5)签署知情同意书。

排除标准[9]:(1)局部皮肤有感染或深部有肿胀者;(2)外伤性、痛风性、跟骨骨髓炎、跟骨结核所致的跟痛症;(3)合并其他风湿免疫系统疾病,如系统性红斑狼疮、干燥综合征或合并有严重的心、肝、肾等重要器官功能损害者;(4)体质极度虚弱或年老体弱或高血压病;(5)糖尿病患者血糖未控制、哮喘患者及蚕豆病患者;(6)正在使用其他药物或对多种药物过敏者;(7)哺乳或妊娠妇女;(8)其他不适合参加研究者;(9)在观察过程中出现不良反应或中途退出者。

1.2 治疗方法 在数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)(德国西门子,型号:Artis Zee Ceiling)室内,患者取俯卧位,患侧踝关节前方垫枕,予以吸氧、生命体征监护,DSA机下透视明确责任靶点,皮肤表面做标记,术区常规消毒、铺巾,以1%盐酸利多卡因局部麻醉。整个治疗过程以患者能耐受为度。

1.2.1 治疗组 医生在患者患侧小腿后侧粘贴电极片,连接电外科能量平台(东玥KYKY YT99D型),用4#绝缘针刀(皇龄牌,泰兴市三里医疗用品厂)沿跖筋膜走行垂直刺入足跟痛点处,DSA透视确定刀锋达到靶点,沿跖筋膜方向纵行疏通3刀,然后接通电外科能量平台,将机器调至2 W,通过踩踏黄色踏板确定无运动神经,再将机器分别调至3 W、5 W、8 W,通过踩踏蓝色踏板进行治疗,时间均为5秒钟,然后拔出针刀,用无菌敷料覆盖针眼,保持伤口干燥,避免污染,治疗结束。

1.2.2 对照组 医生用4#针刀(汉章牌,北京卓越华友医疗器械有限公司)沿跖筋膜纵行垂直患者刺入足跟痛点处,DSA透视确定刀锋达到靶点,沿跖筋膜方向纵行疏通、横行剥离,然后提出刀锋至腱膜浅面,调转刀口线90°在腱膜与骨刺间切开3刀,再纵行疏通、横行剥离各3刀,然后拔出针刀,用无菌敷料覆盖针眼,保持伤口干燥,避免污染,治疗结束。

两组均每周治疗1次,共治疗2次,术后卧床休息6h,保持伤口干燥清洁,避免过多行走。并于治疗后3个月时间点进行随访。

1.3 观察指标 两组均于治疗前、治疗后及随访时进行指标测定。(1)足跟痛评分:采用视觉模拟评分法(VAS)[10]。用0~10 cm的一条直线,分成10等分。0分:无疼痛;1~3分:轻度疼痛:不影响工作、生活;4~6分:中度疼痛:影响工作,不影响生活;7~9分:重度疼痛:影响工作及生活;10分:疼痛剧烈,无法忍受。分数越高说明疼痛越重。(2)足功能评分:采用Maryland评分法[11]。满分为100分,其中疼痛占45分,功能评价占 40分,包括步态、行走距离、稳定性、支撑工具、跛行、穿鞋、上楼梯及行走时对地面的要求,外观和活动度分别占10分和5分。分数越低者说明功能越差。(3)总有效率:根据疗效标准参考文献制定[12]。治愈:足跟疼痛消失,局部按压无疼痛,行走自如,无任何不适感,VAS评分≤1分,VAS加权值[(A-B)/A×100%]≥75%;显效:足跟疼痛基本消失,局部按压轻微疼痛,行走自如,劳累后稍有不适感,VAS评分≤3分,VAS加权值50%~75%;有效:足跟疼痛减轻,局部按压疼痛减轻,行走略有不适感,VAS评分≤6分,VAS加权值25%~50%;无效:症状体征无改善,VAS评分较治疗前减少不明显,VAS加权值<25%。总有效率=(治愈+显效+有效)/总例数×100%。1.4 统计学方法 数据采用SPSS17.0软件进行分析。计量资料采用均数±标准差()描述,率表达形式的计数资料采用(%)描述,采用χ2或t检验。P<0.05时表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组VAS与Maryland评分比较 两组内治疗后及随访时的VAS与Maryland评分与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05);两组间治疗前VAS与Maryland评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组间治疗后及随访时VAS与Maryland评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05),治疗组优于对照组。见表1。

2.2 两组治疗后总有效率比较 治疗组总有效率为97%,对照组总有效率为91%,治疗组临床总有效率高于对照组(P<0.05),但同时各组分别有1例及3例为治疗无效患者。见表2。

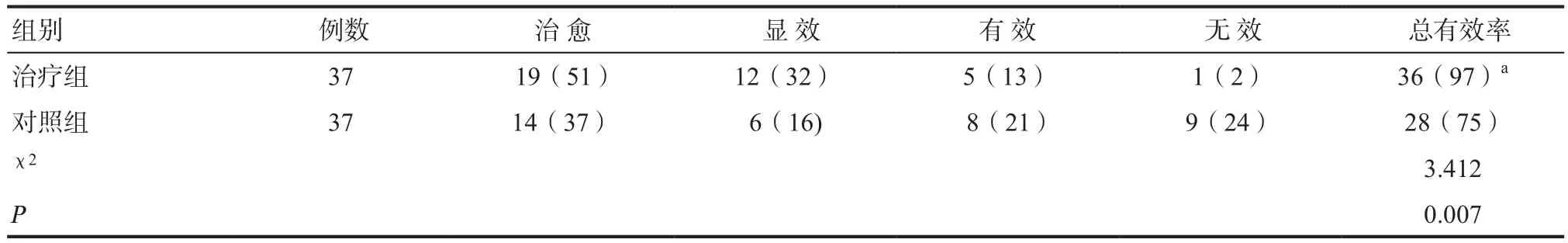

2.3 两组随访时总有效率比较 所有病例均完成3个月的随访,无脱落病例。随访时,治疗组总有效率为97%,对照组总有效率为75%,治疗组临床总有效率显著高于对照组(P<0.01)但治疗组中仍是同一例患者足跟痛无缓解,而对照组无效患者增至9人。见表3。

表1 两组VAS与Maryland评分比较

表2 两组治疗后总有效率比较[ n(%)]

表3 两组随访时总有效率比较 [ n(%)]

2.4 安全性 治疗及随访期间两组患者心率、血压、脉搏、呼吸指标等均无异常,无感染及血肿等发生。

3 讨论

现代医学认为,跟痛症多由跟骨滑囊炎、足跟脂肪垫炎、跖筋膜炎、跟骨骨刺等原因引起,多与跟骨结节周围劳损及骨质退行性变化有密切关系[13]。据报道,因足部疾病就诊的病人中,约l5%为跟痛症,而其中的73%由跟骨骨刺和/或跖筋膜炎引起,80%的跟痛症患者与跖筋膜炎有关[14]。跖筋膜炎和跟骨骨刺被分别认为是跟痛症的主要病理因素和生物力学因素[15],从而导致局部的微血管神经功能障碍[16],是跟痛症的主要发病机制[17]。

针刀治疗作为一种闭合性松解术,可以松解软组织粘连、挛缩及疤痕,缓解局部血管神经的压迫牵拉。同时改善其血液循环,促进新陈代谢,加速酸性代谢物及其他化学致痛因子的排泄,从而减轻患者痛苦[18]。殷岳杉等[19]采用平板式足底压力测试系统(Footscan USB2)测量分析跟痛症患者针刀治疗前后足底应力学变化,发现针刀可以有效改善跟痛症患者的足底应力变化,恢复足部的正常力线。而徐洪璋等[20]同样采用Footscan USB2更进一步研究发现,经针刀治疗后,患者足底压力改善主要集中在第1跖骨底、足跟外侧底与足跟内侧底三个区域。

电外科能量平台作为一种射频热凝技术,是电流通过神经组织时,高频脉冲,使靶点组织内离子运动,摩擦生热,利用热能毁损神经纤维[21],局部去神经化,阻断疼痛反射弧,起到镇痛效果[22]。有研究表明[23],感受痛温觉的Aδ纤维及C纤维在60℃时传导发生阻滞,70~75℃时发生变形、破坏,但传导触觉的Aα、Aβ神经纤维,在粗髓鞘保护下可耐受85℃,正是这种差异,通过合理调整能量来选择性的毁损消灭疼痛,保留感觉。同时局部的温热效应可以改善组织血液循环,缓解无菌性炎症,加速组织修复,调节神经功能,达到镇痛效果[24]。并且此热能可以使局部软组织胶原蛋白凝固性变性、回缩,减小对局部神经的压迫[25]。

本研究采用电外科能量平台联合针刀治疗,既可以恢复组织的力学平衡,又可以消除无菌性炎症,并可以调控神经的疼痛传导。治疗足跟痛有明显疗效。结果显示,两组患者治疗后、随访时的VAS评分较治疗前均降低(P<0.05),而足功能Maryland评分较治疗前均提高(P<0.05),且治疗组VAS与Maryland评分较对照组均有改善(P<0.05)。说明治疗组在降低足跟痛及提高足部功能方面优于对照组。在治疗中,两组均使用针刀对跖筋膜进行了松解,起到松解粘连和瘢痕及恢复组织力学平衡的作用。在总有效率方面,治疗组在治疗后及随访时均高于对照组(P<0.05,P<0.01),说明电外科能量平台治疗跟痛症远期疗效较好,电外科能量平台的射频热凝所产生的热能可以使病灶局部胶原蛋白凝固变性,改善微循环,消除炎性反应[26],并促使局部再循环的建立[27],使疗效更持久。两组患者中均有无效病例,可能与患者行走过多有关。在治疗的过程中,两组均采用DSA透视定位,确保靶点的精确度,以减少副损伤及提高疗效,同时治疗组所使用的针刀刀体具有绝缘层,裸露端仅约0.5 cm,确保不灼伤其它软组织,并且电外科能量平台可以术中止血[28],更加确保治疗的安全性。

综上所述,本研究认为DSA下电外科能量平台联合针刀在治疗跟痛症方面的疗效明显优于单纯的针刀治疗方法,且安全性高及作用持久,可以作为常用方法,具有临床推广应用价值。但本研究样本量较少,仍需扩大样本量对其临床疗效及安全性进一步探索与研究。